Fraunhofer

Lebensrettung mit vernetzter Sensorik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kooperation im Verbund

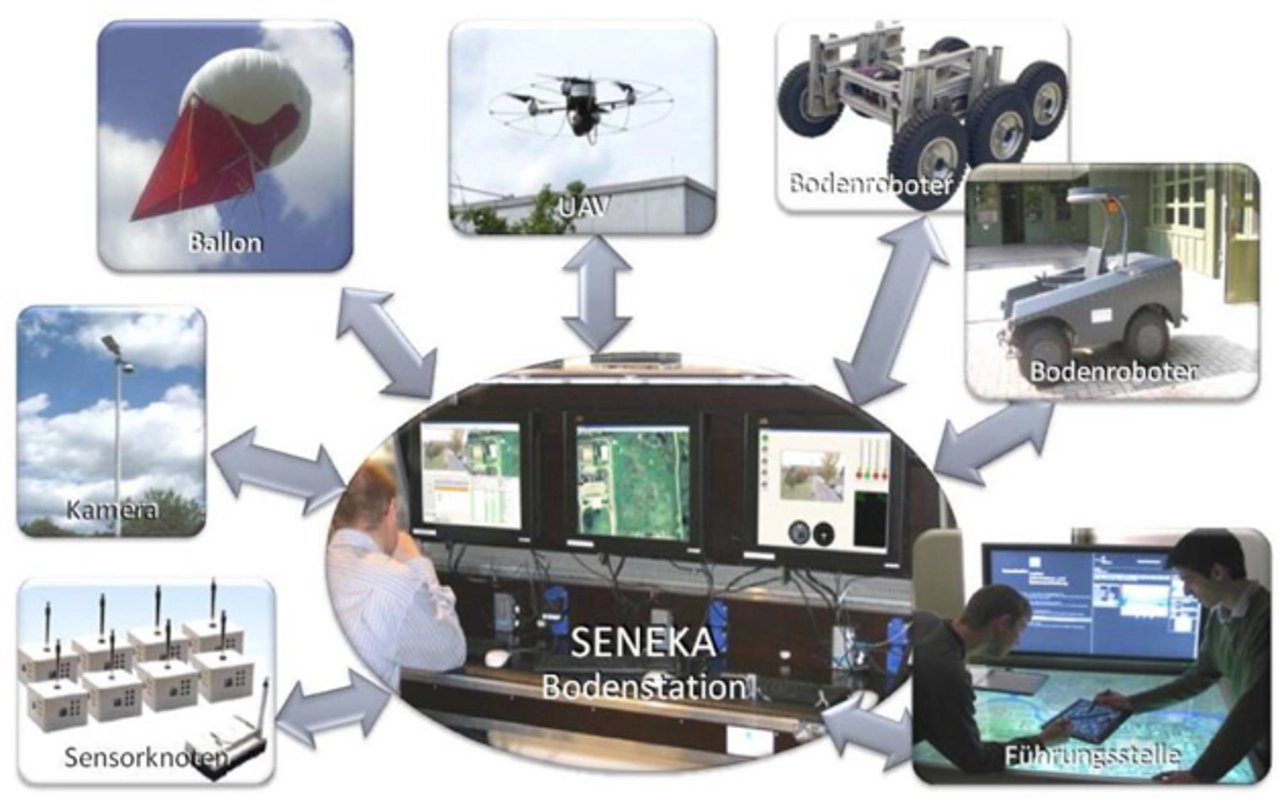

Genau dies ist das Ziel eines gemeinsamen Forschungsprojekts von sechs Fraunhofer-Instituten, genannt SENEKA (SEnsor-NEtzwerk mit mobilen Robotern für das KAtastrophenmanagement). Durch eine situationsabhängige Vernetzung von Nah- und Weitbereichssensoren auf geeigneten Trägern (Robotern, Drohnen usw.) sollen Synergieeffekte zur Wirkung kommen, wodurch eine umfassende Exploration des Katastrophenumfelds und eine schnellere Suche nach Opfern und Gefahrenquellen möglich werden. Beteiligt sind die Institute für

- Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Karlsruhe,

- Angewandte Systemtechnik (IOSB-AST), Ilmenau,

- Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart,

- Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Sankt Augustin,

- Integrierte Schaltungen (IIS), Erlangen,

- Physikalische Messtechnik (IPM), Freiburg.

Zusätzlich stehen das THW und die Feuerwehren in Berlin und Mannheim beratend zur Seite. Die Gesamtkoordination liegt beim IOSB (Dr. Andreas Meißner). Der Start war Anfang 2012, es läuft noch bis Januar 2015.

Um schnell einen möglichst genauen Überblick über die Situation zu gewinnen, kommt es darauf an, geeignete "Sinnesorgane" in unzugängliche Bereiche zu bringen. Zusätzlich zu den Kameras und Sensoren auf Robotern und Drohnen braucht man auch sehr viel kleinere Einheiten, die sich noch auf stark verengten Wegstecken durchkämpfen, etwa in Gebäudeteilen, die durch Trümmerteile, Schutt oder Feuer versperrt sind. Sie sollen autonom arbeiten, Messwerte aufnehmen und per Funk nach draußen senden.

Es liegt auf der Hand, hier auf das mittlerweile reichhaltige Know-how bei den drahtlosen Sensornetzen zurückzugreifen, die sich in den letzten Jahren sehr schnell verbreitet haben. Viele kleine Sensorknoten, mit Batterie oder Energy Harvesting versorgt, nehmen Messgrößen aus der Umgebung auf und senden sie zusammen mit Position und Messzeitpunkt an andere Knoten weiter, vom einen zum nächsten bis zur zentralen Auswertestelle. Die organisierende Software in den Mikrocontrollern hat einen sehr hohen Stand erreicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Gefordert ist, dass die Vernetzung robust, aber gleichzeitig flexibel und dynamisch veränderbar ist, weil sich in Gefahrenzonen die Lage sehr schnell ändern kann. Deshalb kommt hier das »s-net« des Fraunhofer IIS zum Einsatz, ein selbstorganisierendes, sehr störsicheres und fehlertolerantes Multi-Hop-Netz zur Datenübertragung in schwierigen Umgebungen. Für die Lokalisierung der Sensorknoten sind hier georeferenzierte Ortung (GPS) und lokale Ortung miteinander kombiniert. Eine eigens entwickelte Bodenkontrollstation dient als lokaler Datensammel- und Steuerungs-Stützpunkt (Bild 4). Hier sind Vorarbeiten aus den Projekten »Aufklärung mit Miniaturfluggeräten, AMFIS« und »Autonome Multisensorielle Roboter für Sicherheits-Anwendungen, AMROS« im Fraunhofer IOSB eingeflossen. Das System ist in der Lage, aus den vielen unterschiedlichen Sensor-Rohdaten mit Hilfe spezieller Multi-Source-SLAM-Algorithmen (Simultaneous Localization and Mapping) 2D- und 3D-Karten des Katastrophenumfelds zu erzeugen.

- Lebensrettung mit vernetzter Sensorik

- Kooperation im Verbund

- Messkapseln in Kugelform