Varta Microbattery

Dosieren mit Gasantrieb

Um Medikamente exakt zu dosiert, kommen bislang mechanische Federn oder Pumpenantrieben zum Einsatz. Eine Gaserzeugungszelle in der Größe einer Knopfzelle eignet sich ebenfalls. Gegenüber konventionellen Mechanismen bietet sie einige Vorteile sowohl für Hersteller und Ärzte als auch für Patienten.

Heute hat ein Arzt, der Medikamente, Hormone oder Nährstoffe zur intravenösen oder subkutanen Verabreichung verschreibt, eine Vielfalt verschiedener Dosiergeräte zur Auswahl. Allgemein lassen sich diese in zwei Gruppen einteilen. Bei der ersten handelt es sich um Infusionspumpen, die präzise dosieren und umfassend konfigurierbar sind. Sie bieten eine Benutzerschnittstelle mit vielen Möglichkeiten, die dem Mediziner ein hohes Maß an Kontrolle über die Abgabe der Substanz geben. Diese Pumpen sind jedoch meist groß und teuer. Die Geräte der anderen Gruppe sind kleine oder tragbare Systeme, die mit einem Mechanismus arbeiten, der von einer Batterie oder durch Federkraft angetrieben wird. Diese Systeme eignen sich zwar für den Einsatz zuhause zur Selbstverabreichung von Medikamenten, bieten jedoch im Allgemeinen nicht die Genauigkeit und die Kontrollmöglichkeiten einer Infusionspumpe.

Nun hat Varta Microbattery einen alternativen Dosierantrieb entwickelt: eine kleine Zelle, die Gas mit einem Volumen erzeugt, das rund 270-fach so groß ist wie sie selbst. In einem gasdichten Rohr kann sie dazu eingesetzt werden, Flüssigkeiten, Gele oder Granulate zuverlässig und präzise zu dosieren. Diese Zelle ist

- sehr klein,

- problemlos zu entsorgen,

- einfach zu implementieren, denn sie erfordert für die Integration in einer Dosiereinrichtung nur wenige weitere Komponenten, und

- zur präzisen Dosierung von Mengen im Milliliter-Bereich geeignet.

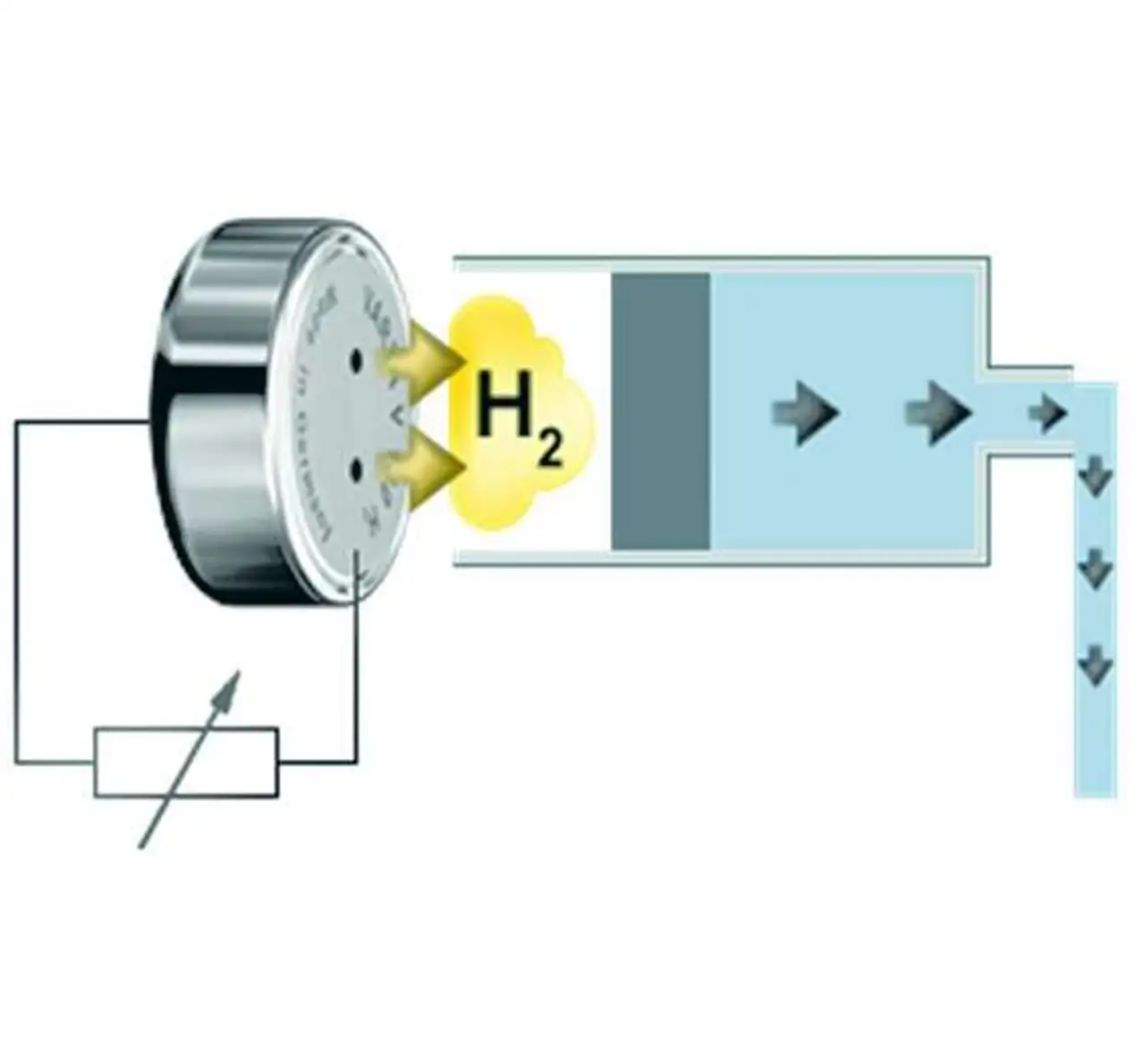

Die H2-Gaserzeugungszelle von Varta Microbattery liefert die Kraft, kleine Mengen von Flüssigkeiten, Gelen oder Pasten zu dosieren, ohne dass hierzu Getriebe, Hebel, Motoren, Federn oder andere mechanische Bauteile erforderlich sind. Auch eine externe Energiequelle ist unnötig (Bild 1).

Sie hat dieselbe Form wie eine Knopfzelle in einer Armbanduhr und kann eine Menge reinen Wasserstoffs erzeugen, die 270-mal größer ist als ihr eigenes Volumen. So hat zum Beispiel die »V 130 H2« einen Durchmesser von 11,5 mm und eine Höhe von 5,4 mm, was einem Volumen von 0,55 cm³ entspricht. Dieses Bauteil erzeugt bis zu 150 cm³ reinen Wasserstoff.

Beim Einbau in ein gasdichtes Gehäuse entsteht nach der Aktivierung der Zelle durch das erzeugte Gas ein Druck. Bei einer Vorrichtung wie einer Spritze wird dieser Druck in Antriebskraft umgesetzt. Damit kann eine Gaserzeugungszelle dazu eingesetzt werden, einen Kolben anzutreiben und so Flüssigkeiten, Gele oder Pasten an den Körper des Patienten abzugeben.

Insbesondere kann sie als Alternative für ein mit Motor- oder Federkraft betriebenes Dosiersystem oder einen Stellantrieb eingesetzt werden. Dabei sind keine Mikroteile oder externe Energiequellen erforderlich, denn diese Lösung benötigt nur die Zelle, einen mit der Zelle verbundenen Widerstand oder ein Potentiometer und ein gasdichtes Gehäuse. Im Vergleich zu einem elektromechanisch oder mit Federkraft angetriebenen System sind die Materialkosten erheblich niedriger, die Kon-struktion ist einfacher, und das Risiko eines Ausfalls oder der Ermüdung eines Bauteils ist wesentlich geringer.

Einfach steuerbare Druckquelle

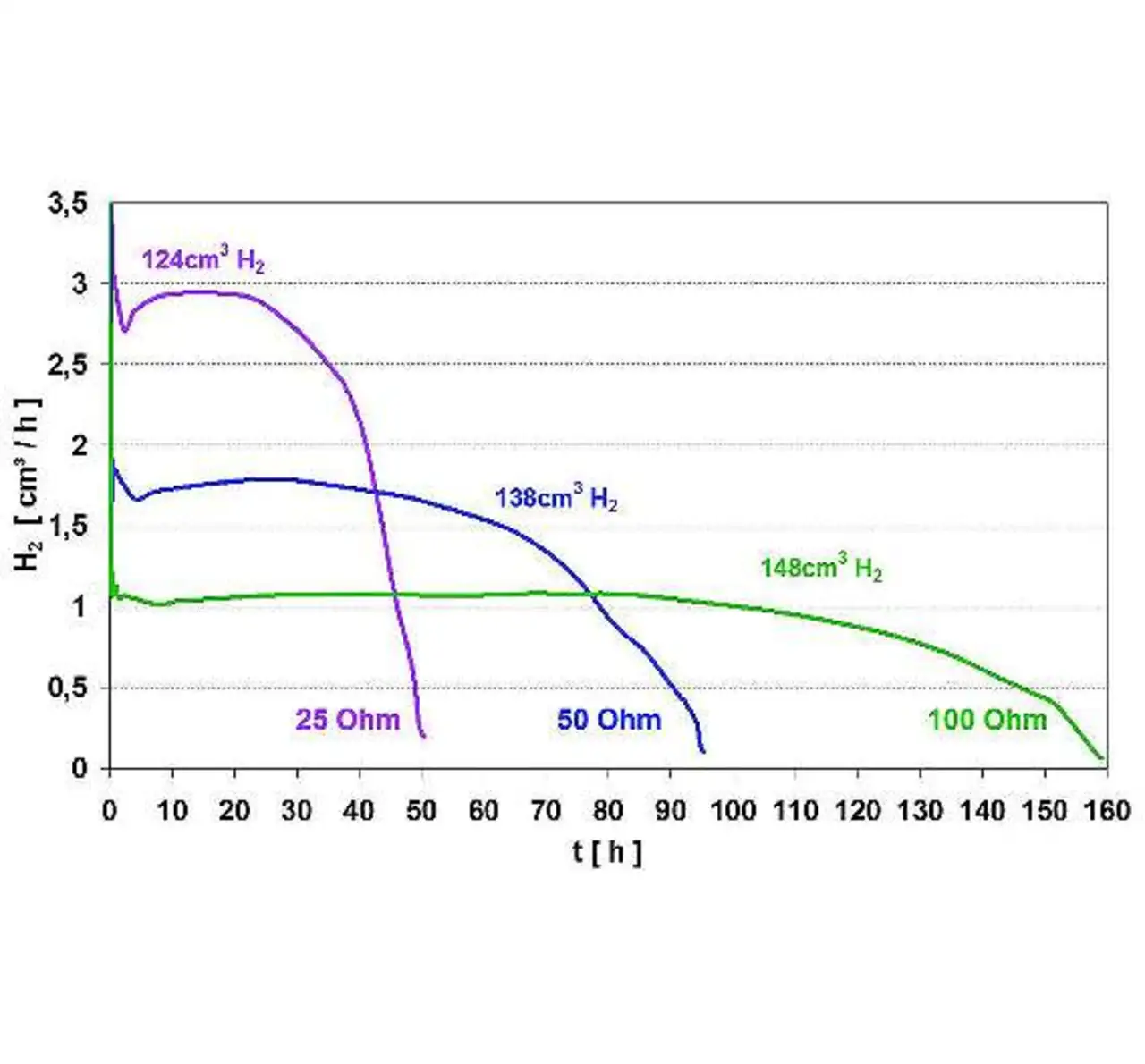

Nach der Aktivierung gibt die Zelle das Gas über zwei winzige Öffnungen auf der Oberseite ab. Aktiviert wird sie normalerweise durch Kurzschließen oder Überbrücken mit einem Widerstand eines bestimmten Werts. Der Wert des Widerstands bestimmt die Rate, mit der das Gas abgegeben wird. Je kleiner der Widerstand, desto höher ist die Rate der Gaserzeugung (Bild 2). Bevor sie aktiviert wird, ist die Zelle inaktiv und gibt kein Gas ab.

Beim Betrieb mit einem Festwiderstand ist die Gaserzeugungsrate ebenfalls fest. Als Widerstand kann auch ein Potentiometer verwendet werden, über das der Anwender die Gaserzeugungsrate im Betrieb einstellen kann. Der Einstellbereich ist dabei so groß, dass die Zelle das Gas innerhalb weniger Minuten oder auch bis zu ein Jahr lang abgeben kann.

Die Gaserzeugungsrate lässt sich präziser steuern, wenn der Widerstand durch ein Regel-IC ersetzt wird, das den Stromfluss in einem Stromkreis steuert, in dem die Gaserzeugungszelle liegt.

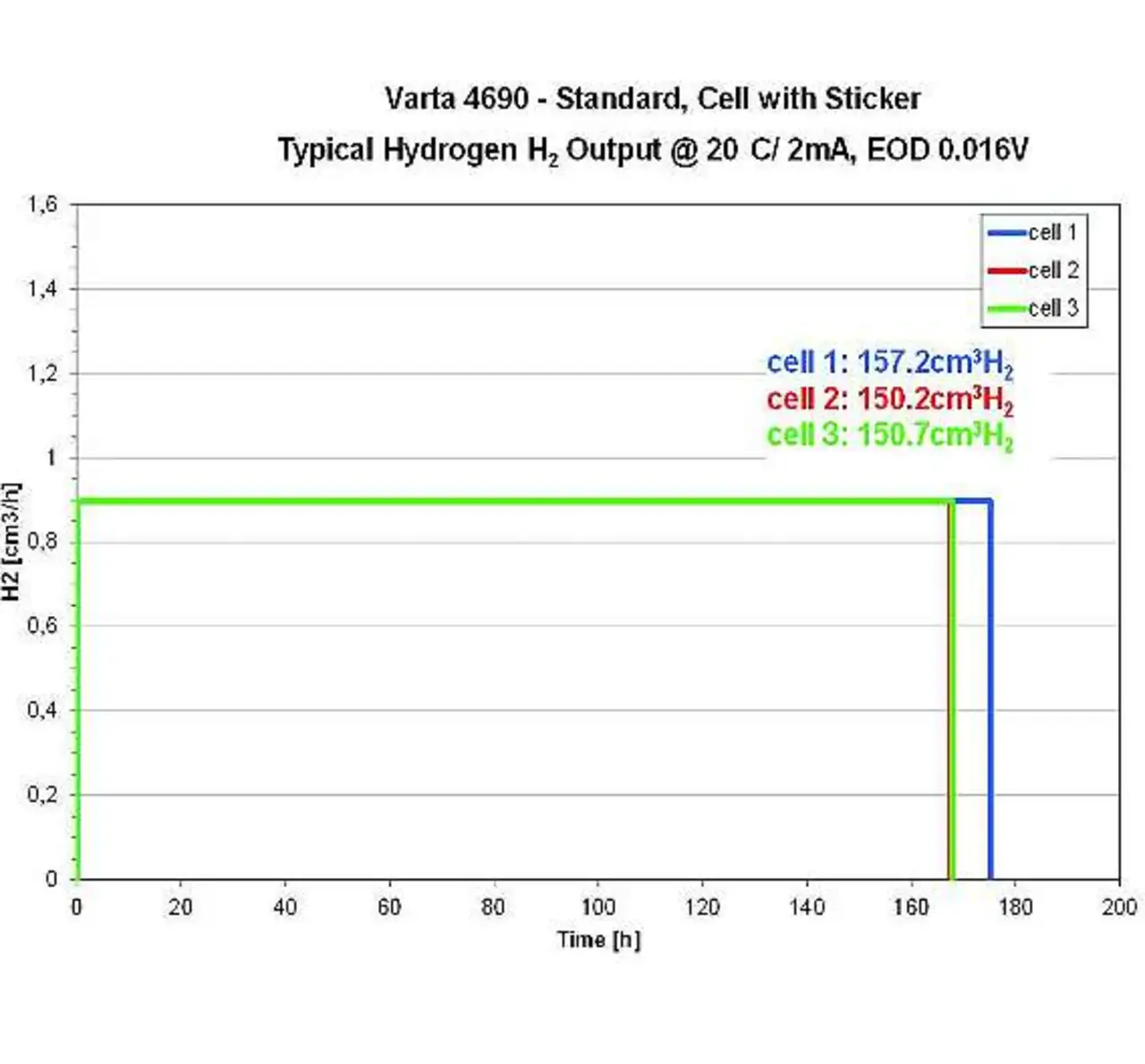

Diese Konfiguration ist zwar teurer als mit einem festen oder regelbaren Widerstand – dafür liefert sie aber, wie in Bild 3 gezeigt, eine sehr gleichmäßige Kurve der Gaserzeugung bei bekannter Temperatur. Durch Hinzufügen eines Temperatursensors und eines Mikrocontrollers, der die temperaturabhängigen Schwankungen der Gaserzeugung ausgleicht, können die Gasmenge und damit die Dosierung unter beliebigen Umgebungsbedingungen präzise gesteuert werden. Mit einem zusätzlichen Sensor ermöglicht eine derartige Implementierung mit einem Mikroprozessor eine Steuerung der Dosierung entsprechend verschiedener Parameter.

Die Entwicklung einer Ausgabe- oder Dosiereinrichtung mit einer Gaserzeugungszelle von Varta Microbattery unterscheidet sich wesentlich von der Entwicklung eines herkömmlichen elektromechanischen oder mit Federkraft angetriebenen Systems. Der Entwickler muss die erforderliche Gaserzeugungsrate in einem gegebenen geschlossenen Gehäuse berechnen, um die benötigte Antriebskraft zu erhalten. Erforderlich sind dazu:

- ein Verständnis der Dynamik des Gehäuses – also des Drucks, der im Zylinder aufgebaut werden muss, bevor sich der Kolben bewegt,

- die Spezifikationen der Nadel und der maximalen Durchflussrate durch diese Nadel sowie

- die Viskosität der über die Nadel abzugebenden Flüssigkeit oder des Gels.

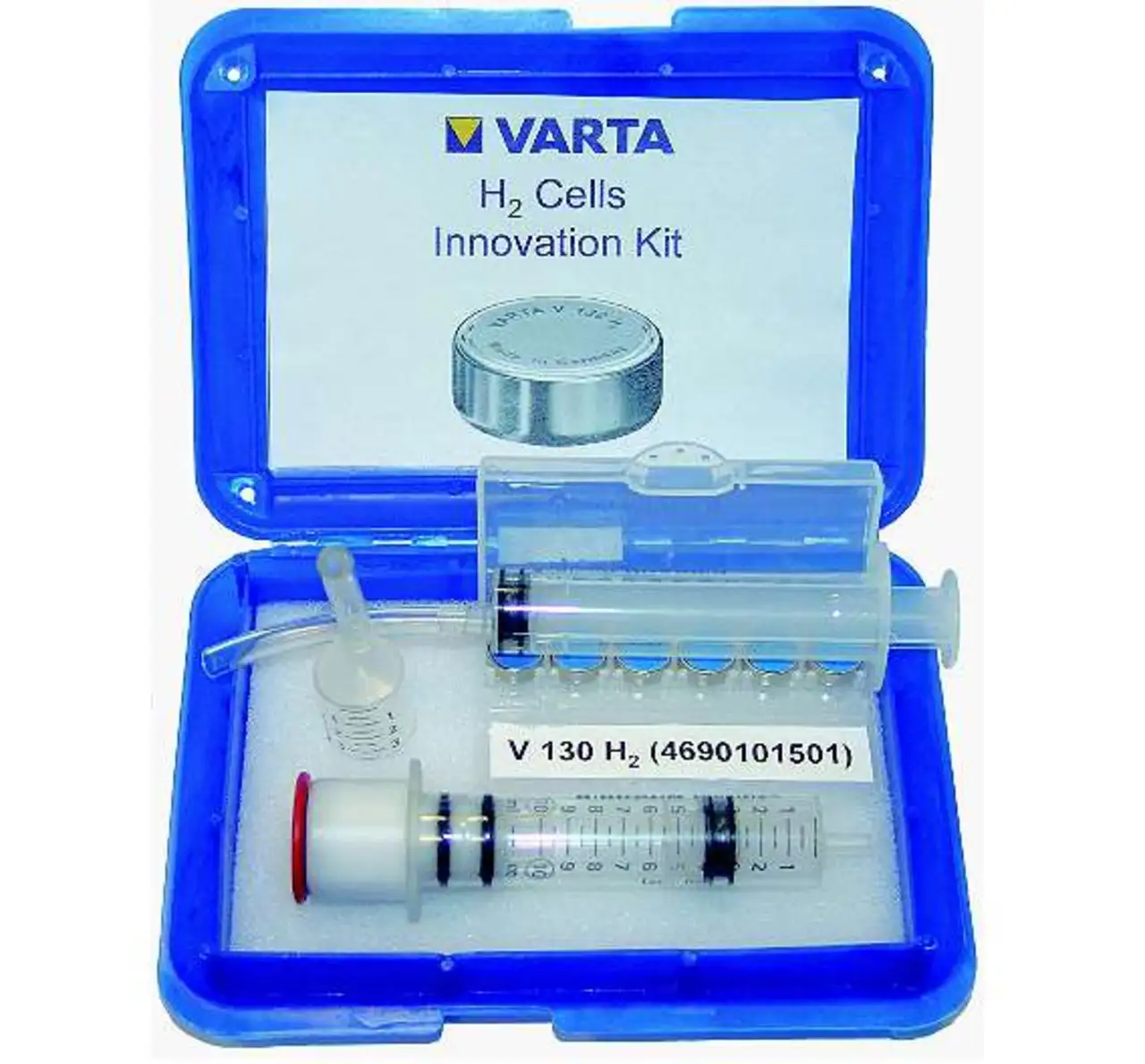

Als Hilfe für einen schnellen Entwicklungsstart gibt es ein »Innovation-Kit«, das die Implementierungen einer Abgabe- beziehungsweise Dosiereinrichtung und eines Gasbehälters zeigt (Bild 4).

Diese Konstruktionsbeispiele zeigen, wie die Kunststoffteile konstruiert und montiert werden können, um ein gasdichtes Gehäuse zu erhalten. Markierungen auf dem Behälter der Abgabeeinheit zeigen die Bewegungsrate für bestimmte Gaserzeugungsraten der Zelle.

Das Demonstrationsmodell mit dem »Gasbehälter« zeigt, wie ein Behälter für reinen Wasserstoff, im Unterschied zu herkömmlichen Wasserstoffflaschen, mit einem drucklosen Gasspeicher erstellt werden kann.

Anwendungsbeispiele

Wie in Bild 3 gezeigt, kann ein Stromregler eingesetzt werden, um mit der Gaserzeugungszelle eine konstante, genau steuerbare Menge Wasserstoff abzugeben. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, in Dosiersystemen für den Bereich von 2 ml bis 30 ml die Infusionspumpe zu ersetzen (für Medikamente wie Schmerzmittel und Chemotherapie). Hier hat die Gaserzeugungszelle den großen Vorteil, dass das Dosiergerät sehr klein aufgebaut werden kann, was wertvollen Platz in den Krankenhausstationen spart. Die geringen Materialkosten eines Gasdrucksystems ermöglichen außerdem Kosteneinsparungen gegenüber Infusionspumpen.

Die Dosierung per Gasdruck mit Hilfe der Gaserzeugungszelle hat außerdem Vorteile bei Dosiergeräten für die Selbstverabreichung. Die Geräte hierfür arbeiten bisher meist mit einer Feder, welche die Kraft liefert, um die Flüssigkeit aus dem Behälter zu drücken. Bei derartigen Konstruktionen ist ein Behälter mit großem Durchmesser erforderlich, der eine entsprechend kräftige Feder aufnehmen kann. Außerdem sind die mechanischen Eigenschaften einer Feder von Natur aus ungünstig: Die Antriebskraft der Feder unten im Behälter nimmt in dem Maß ab, wie die Substanz abgegeben wird und sich die Feder entspannt. Im Gegensatz hierzu lässt sich ein Gasdruckantrieb mit der Gaserzeugungszelle präzise steuern, und die Kraft bleibt bis zur völligen Entleerung konstant (Bild 3).

Ein dritter medizinischer Einsatzbereich für die Gaserzeugungszelle ist die eigenständige oder autonome Dosierung. Ein Dosiergerät, das mit der Gaserzeugungszelle arbeitet, kann kleiner und leichter konstruiert werden als die heute üblichen Lösungen, und es benötigt keine externe Energiequelle. Dies kann zum Beispiel in der Veterinärmedizin und bei Tierversuchen vorteilhaft sein. Insbesondere Kleintiere profitieren von der größeren Bewegungsfreiheit und der geringeren Belastung durch ein automatisches Dosiersystem, das kleiner und leichter ist als mit Feder- oder Motorkraft angetriebene Ausführungen.

Über den Autor:

Uwe Voigt ist Produktmanager bei Varta Microbattery.