Integrations- und Skalierungspotenzial

Warum Ionenfallen so interessant sind

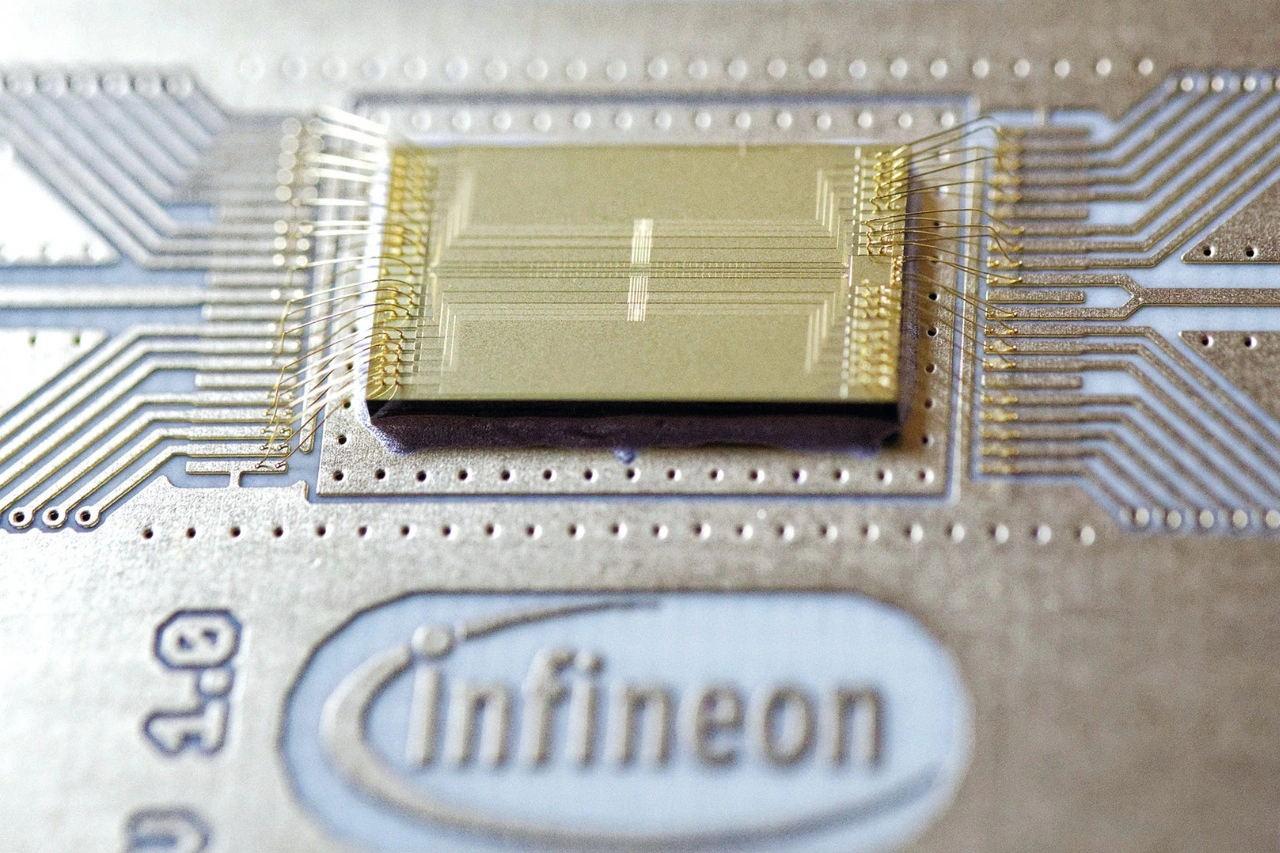

Im neuen Quantenelektronik-Labor in Oberhaching bei München entwickelt Infineon die Elektronik zur Ansteuerung von Quantenprozessoren auf Basis von Ionenfallen.

Warum ist das so schwierig und warum lohnt es sich nach Ansicht von Infineon jetzt, ein Labor speziell für die Entwicklung von Ionenfallen-QPUs zu eröffnen? Kurz gesagt, weil die ICs bei sehr tiefen Temperaturen arbeiten. Sie liegen noch weit unter den –40 °C, die beispielsweise Automotive-ICs vertragen müssen. Das Schwierige dabei: Bei den Temperaturen, auf denen die QPUs arbeiten, verhalten sich konventionelle ICs ganz anders als bei gewöhnlichen Umgebungstemperaturen.

Nun besteht ein Vorteil der Ionenfallen darin, dass sie prinzipiell bei hohen Temperaturen, sogar bei Raumtemperatur (300 K) arbeiten könnten. Allerdings muss dann das Vakuum sehr gut sein, es dürfen sich dort praktisch keine Fremdatome aufhalten, die die Qubits stören könnten. Doch in der Realität finden sich auch in einem sehr guten Vakuum immer noch zahlreiche Fremdatome. »Die tiefen Temperaturen helfen dabei, ein gutes Vakuum zu bekommen und dass das thermische Rauschen von Ionenfalle und Kontrollelektronik deutlich abnimmt«, erklärt Wolfgang Furtner, der das neue Quantenelektronik-Labor von Infineon leitet. Das liegt nur wenig über dem absoluten Nullpunkt, scheint also sehr kalt zu sein. Allerdings sind diese Temperaturen im Vergleich zu denen, auf die die supraleitenden Qubits auf Basis von Josephson-Kontakten gekühlt werden müssen, geradezu komfortabel warm. Der Aufwand für die Kühlung ist also für Ionenfallen-QPUs bei Weitem nicht so hoch.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wie Ionenfallen-QPUs funktionieren

Über statische und Hochfrequenzfelder lassen sich Ionen, also geladene Atome wie Barium, Kalzium und Ytterbium, einfangen und manipulieren. Auf dieser Basis haben die Entwickler in der Quantentechnologiegruppe von Infineon im Villacher Labor die entsprechende Ionenfalle entwickelt. Sie funktioniert im Vakuum bei wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt besonders gut. Prinzipiell handelt es sich dabei um Chips, in die Linien strukturiert sind. Die Ionen sind auf diesen Linien in einer Reihe hintereinander angeordnet. Die QPU wird dabei auf eine Temperatur von 2 bis 4 K gekühlt.

Zusätzlich werden die Ionen über Laser abgekühlt, um ihre Vibrationen weiter zu reduzieren. Diese Ionen fungieren dann als Qubits. Welchen Quantenzustand sie einnehmen, kann über Mikrowellen und/oder Laser kontrolliert werden. Auch das Auslesen geschieht auf diese Weise. Wenn eine Reihe zu viele Ionen enthält, stören sich die Qubits untereinander. Deshalb werden sie in verschiedenen Zonen angeordnet, beispielsweise auf Linien in Form eines H. Dort werden Auslese-, Speicher- und eine Prozesszone definiert, in der die eigentlichen Rechnungen stattfinden.

Um mit ihnen zu »rechnen«, müssen die Qubits physisch hin- und her bewegt werden. Das geschieht über sich ändernde Spannungen. Sie steuert der sogenannte Shuttling-Controller. Wie der Shuttling-Controller genau aussieht, wo sich die analogen und digitalen Teile der Schaltung befinden, was besser direkt an der kalten QPU sitzt und was extern im Warmen – das untersuchen die derzeit 20 Wissenschaftler im Quantenelektronik-Labor von Infineon in Oberhaching. Wie die Partitionierung auch immer aussehen wird, auf jeden Fall ist ein Chip direkt an der QPU erforderlich, der trotz der tiefen Temperaturen funktionieren muss. Erst dann können genügend Ionen bzw. Qubits in der Falle festgehalten werden, um tatsächlich einmal sinnvolle Aufgaben berechnen zu können – und zwar schneller, als es herkömmliche Supercomputer jemals schaffen würden. Dazu gehören beispielsweise Optimierungen in der Logistik und Simulationen von komplexen Molekülen.

Doch leider ändern die konventionellen ICs ihr physikalisches Verhalten bereits bei Temperaturen unterhalb von 70 K stark. »Denn dann frieren die Ladungsträger aus, wie wir das nennen«, sagt Jens Repp, Principal Analog Designer von Infineon. »Oberhalb dieser Temperatur sind die n- und p-dotierten Störstellen ionisiert, unterhalb werden sie neutral, dann verhält sich der Halbleiter praktisch wie ein Isolator.« Das klingt zuerst einmal ernüchternd. Allerdings hat er auch eine gute Nachricht parat: Es gebe durchaus Wege, um die Transistoren doch dazu zu bringen, so zu funktionieren, dass der IC auch bei sehr tiefen Temperaturen arbeiten kann.

Doch befindet sich die Ansteuerelektronik für Ionenfallen-QPUs heute meist noch außerhalb des tiefgekühlten Bereichs. »Auf diese Weise skalieren die Ionenfallen allerdings nicht, dazu müssen die Ansteuerchips direkt auf den Ionenfallen arbeiten, also ebenfalls bei Temperaturen von annähernd 4 K«, erklärt Richard Kuncic, Senior Vice President und General Manager Power Systems. »Erst dann können wir mit Zehntausenden von Qubits anstatt mit den wenigen Qubits von heute rechnen. Die Elektronik dafür entwickeln wir jetzt.«

Der Preis dafür: Die Komponenten auf der integrierten Schaltung wie etwa Transistoren müssen bei den tiefen Temperaturen charakterisiert werden. Dabei arbeitet das Quantenelektronik-Labor eng mit der Fab von Infineon in Dresden zusammen. Weil die Ingenieure dort ICs entwickeln und fertigen, die unter anderem in Autos Einsatz finden, verfügen sie über viel Erfahrung bei der Charakterisierung und Simulation von Elektronik, die harten Bedingungen standhalten muss. In der Fab in Dresden können beispielsweise die Komponenten daraufhin getestet werden, ob die Vorhersagen zutreffen. Dort können die Ingenieure schnell Parameter ändern und die Ergebnisse nach Oberhaching liefern. Sind die Komponenten charakterisiert, müssen Simulationsmodelle erstellt und neue EDA-Tools entwickelt werden. Auf dieser Basis entstehen dann die ersten Demonstratoren.

Bis dahin sind allerdings noch viele Fragen zu klären. Etwa welche Schnittstelle es zu dem Kryosystem geben wird, wie viele Elektroden pro Qubit – derzeit benötigt jedes Qubit mehrere Elektroden – angesteuert werden müssen und wieviel Intelligenz bzw. wie viele digitale Schaltungen auf den tiefgekühlten Chips erforderlich sind, um die Qubits erfolgreich zu shutteln, also über den Chip zu bewegen.

Dass ein solcher Chip prinzipiell funktioniert, hat Infineon bereits mit dem ersten Shuttling-Controller gezeigt, der in München für die Ansteuerung von QPUs auf Basis von Ionenfallen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine analoge Schaltmatrix, die mehrere Elektroden gleichzeitig ansteuert. Der Chip reguliert die Spannungen so genau, dass über Veränderungen der angelegten Spannungen die im Potenzialtopf gefangenen Ionen bzw. die Qubits verschoben werden können, beispielsweise von einer Speicherregion in die Prozessregion, wo die eigentlichen Rechenoperationen stattfinden. Danach werden sie in Speicherregionen weitertransportiert. Diese Verschiebungen spielen sich im Mikrosekundenbereich ab.

- Warum Ionenfallen so interessant sind

- Was jetzt noch zusätzlich Schub gibt