Wahl der richtigen Regelstrategie

Geschönte Lebensdauer bei Lastwechseltests?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Lastwechselmessplatz

Zum Testen einzelner Chips im offenen, unvergossenen Gehäuse wurde ein spezieller Messplatz entwickelt. Ein schnelles Pyrometer (2,5 mm Messfleck) kann die Temperatur des Chips direkt messen. Das Modul ist auf einen mittels Flüssigkeitskühlung auf 18 °C temperierten Kühlkörper montiert; ein angeschlossenes Thermoelement überwacht die Temperatur der Grundplatte. Der Messplatz wird von einem Linux- PC gesteuert, der mit einer effektiven Abtastrate von 66,7 ms über einen A/D-Wandler mit 120 kHz Überabtastung quasi zeitsynchron Gate-Spannung UG, Kollektor-Emitter- Spannung UCE, Kollektor-Gleichstrom IC, Pyrometer-Temperatur Tj sowie die Gehäuse-Temperatur TC erfasst und auswertet.

Über einen Digital/Analog-Wandler kann das C-Programm die Gate- Spannung 15-mal pro Sekunde anpassen und somit sogar innerhalb eines einzelnen Lastwechselzyklus reagieren. Der Sollwert wird innerhalb einer Vorwärtsregelschleife errechnet und mit einem digitalen Tiefpassfilter versehen, so werden Überschwinger an den Schaltflanken vermieden.

Eine schnell schaltende Konstantstromquelle (250 A / 12 V) mit extern einstellbarer Strombegrenzung versorgt die Last – den IGBT. Die Ansteuerung der Quelle erfolgt ebenfalls über das C-Programm. Der Vorteil: Der Strom ist nicht nur auf rechteckförmige Verläufe beschränkt, sondern das C-Programm gestattet auch frei definierbare Kurvenformen und sogar kundenspezifische Temperaturprofile.

Testparameter werden initialisiert

Jobangebote+ passend zum Thema

Um identische Ausgangsbedingungen sicherzustellen, müssen die Testparameter sorgfältig eingestellt werden. Da sich die Prüflinge hinsichtlich des thermischen Widerstandes Rth(j-c) und der UCE-Werte jeweils leicht voneinander unterscheiden, wird eine individuelle Anpassung notwendig. Diesem Zweck dient die gezielte Anpassung der Gate-Emitter-Spannung UG (Bild 2).

Nach einer Stabilisierungsphase wird der thermische Widerstand Rth(j-c) in einem automatisierten Prozess gemessen. Alle anderen Parameter werden daraufhin über eine Sequenz von 100 Lastzyklen statistisch ausgewertet. Auf Basis dieser Werte erfolgt die Einstellung der Startparameter, geltend für einen Temperaturhub von ΔTj = 125 K bei einer mittleren Temperatur von Tm = 87,5 °C. Der konstant gehaltene Gleichstrom beträgt für alle Tests mit Infineon-IGBT-Chips der 4. Generation (9,1 × 7,7 mm2) IC = 85 A.

Testergebnisse

Nach dem Einstellen der Startparameter wurde jeweils ein Prüfling unter den Bedingungen der vier genannten Regelstrategien bis zum Lebensende getestet. Im Folgenden wird die unterschiedliche Entwicklung der Parameter nach jeweils 31.000 Lastzyklen beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ausgangsbedingungen durch die einsetzenden Degradationseffekte bereits verändert.

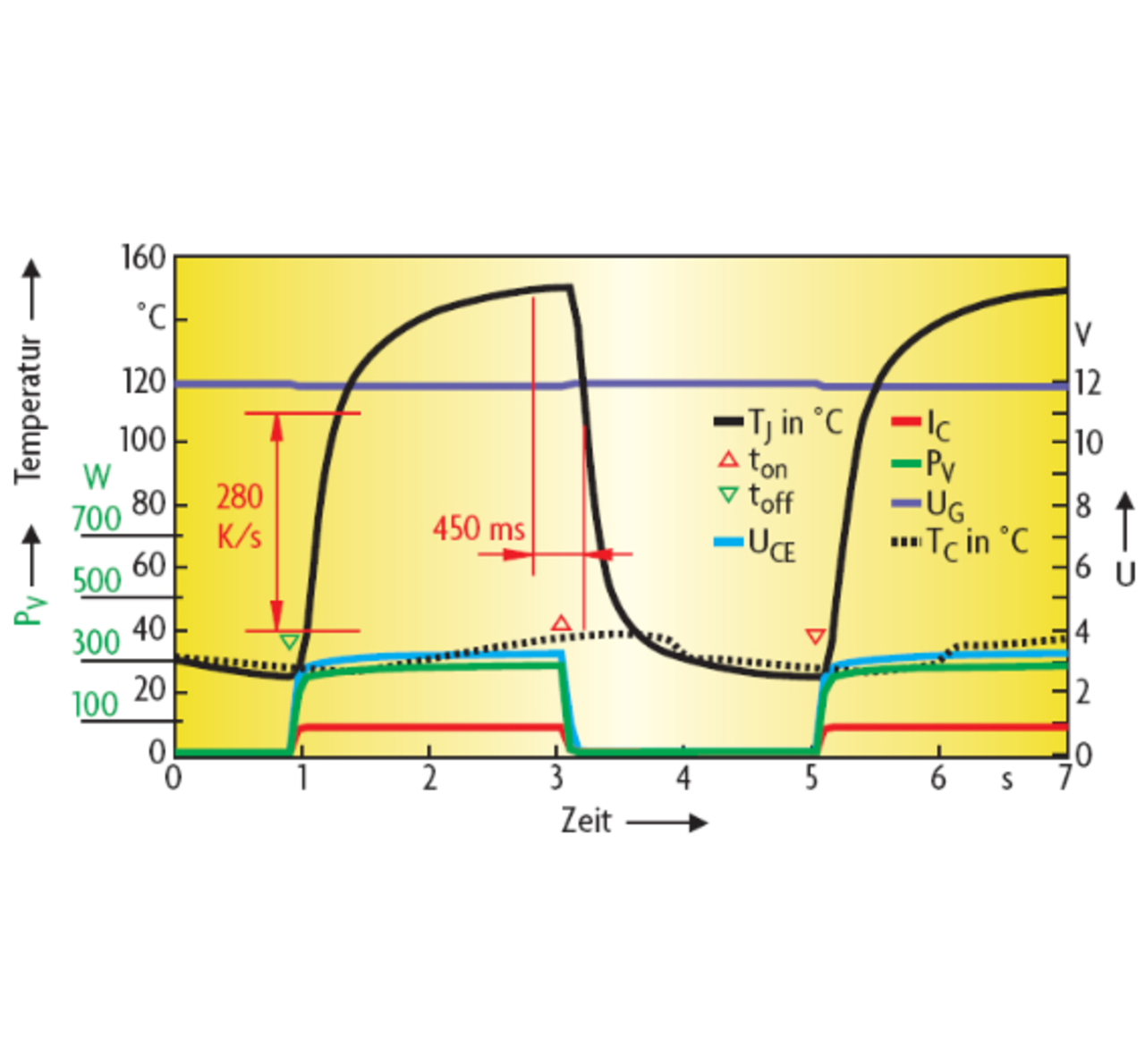

1) ton = const. und toff = const.

Die Strategie des Schaltens in konstanten Zeitintervallen führte zu einer deutlichen Ausweitung des Temperaturhubs (+ 72 %). Nach 31.000 Lastzyklen war das Ende der Lebensdauer nahezu erreicht, die maximale Sperrschicht- Temperatur erreichte Werte von über 240 °C. Die Leistungsverluste des Chips waren um 23 % höher als zu Testbeginn (Bild 3).

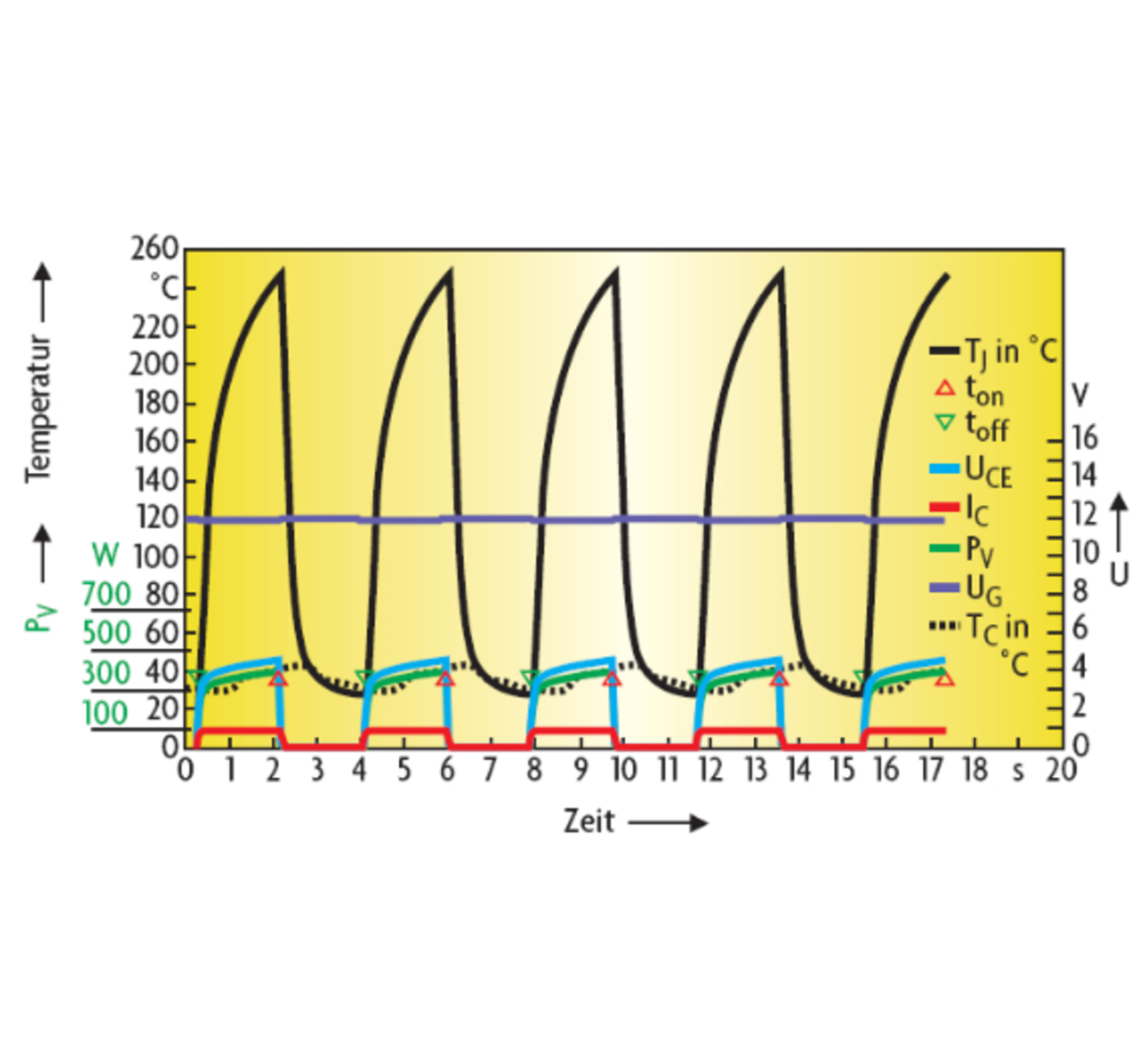

2) ΔTC = const.

Dieser Regelstrategie liegen konstante Grenzwerte für die maximale und die minimale Grundplattentemperatur zugrunde, die Schaltzeiten werden entsprechend angepasst (Zweipunktregler). Die Schaltschwellen wurden während der Initialisierung zu 27,10 °C und 33,77 °C ermittelt.

Die Leistungsverluste erhöhten sich durch die einsetzenden Degradationseffekte um 8,9 %, die Gesamtschaltdauer (ton + toff) verkürzte sich um 6,9 %; die maximale Sperrschicht-Temperatur lag knapp über 175 °C nach 31.000 Zyklen (Bild 4).

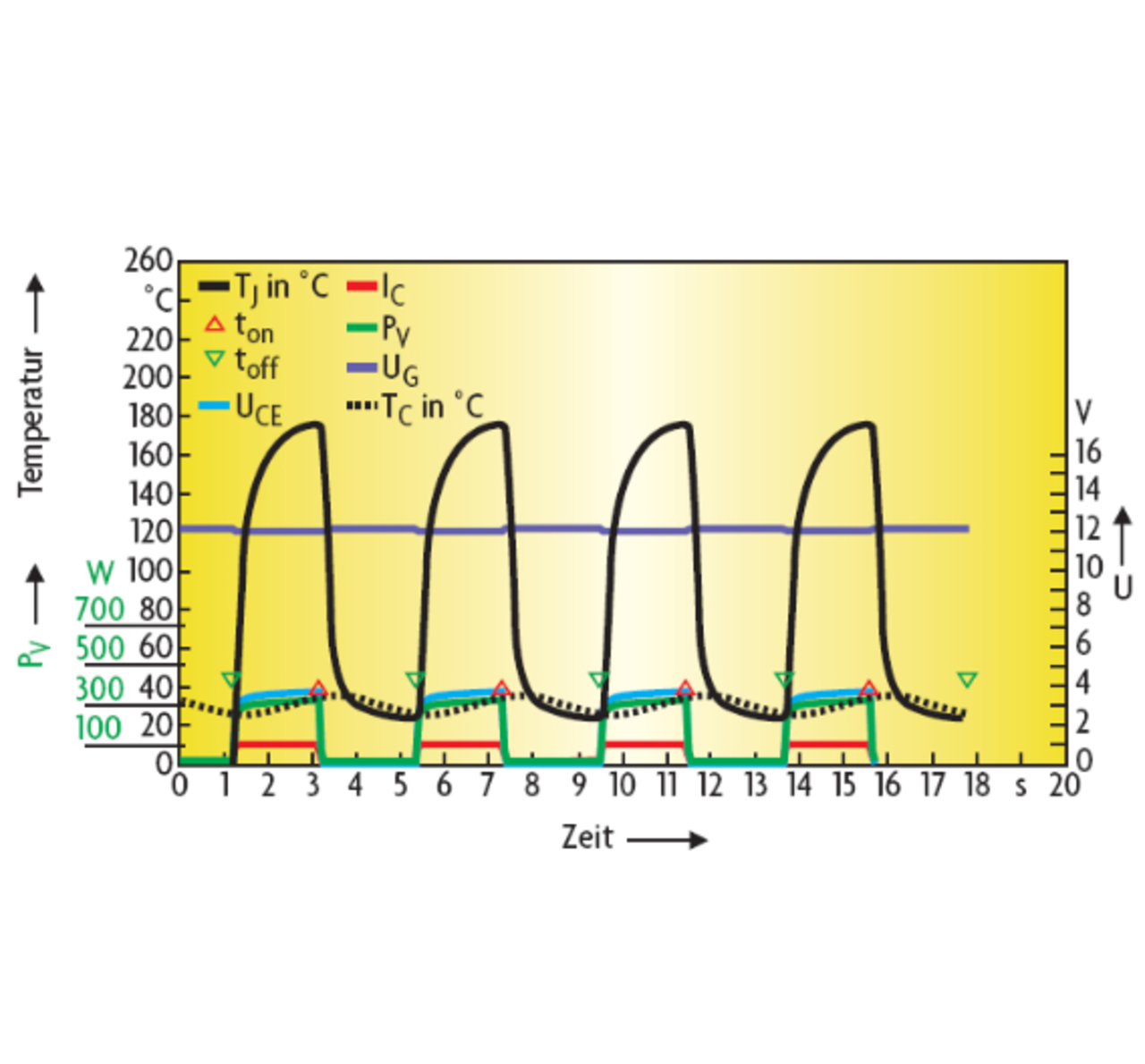

3) PV = const.

Die Regelstrategie der konstanten Schaltzeiten bei zusätzlich konstant gehaltener Verlustleistung zeigt eine nur geringe Änderung des Temperaturverlaufs. So erreichte die maximale Sperrschicht-Temperatur nach 31.000 Zyklen nur 155 °C, was einem Anstieg des Temperaturhubs um lediglich 3 % entspricht.

Die Regelung der Gate-Spannung veranschaulicht Bild 5. Nach dem Einschalten liegt sie zunächst auf einem niedrigen Wert und erhöht sich dann mit der Temperatur für jeden Zyklus. Der Regeleingriff über die Gate-Spannung führt zu einem nahezu rechteckigen Profil der Verlustleistung.

Die maximale Gate-Spannung gegen Ende eines Lastzyklusses war zu Beginn der Messung auf 12,06 V eingestellt. Dieser Wert erhöhte sich nach 31.000 Zyklen auf 12,5 V und schließlich bis auf 14,53 V am Lebensende des Moduls.

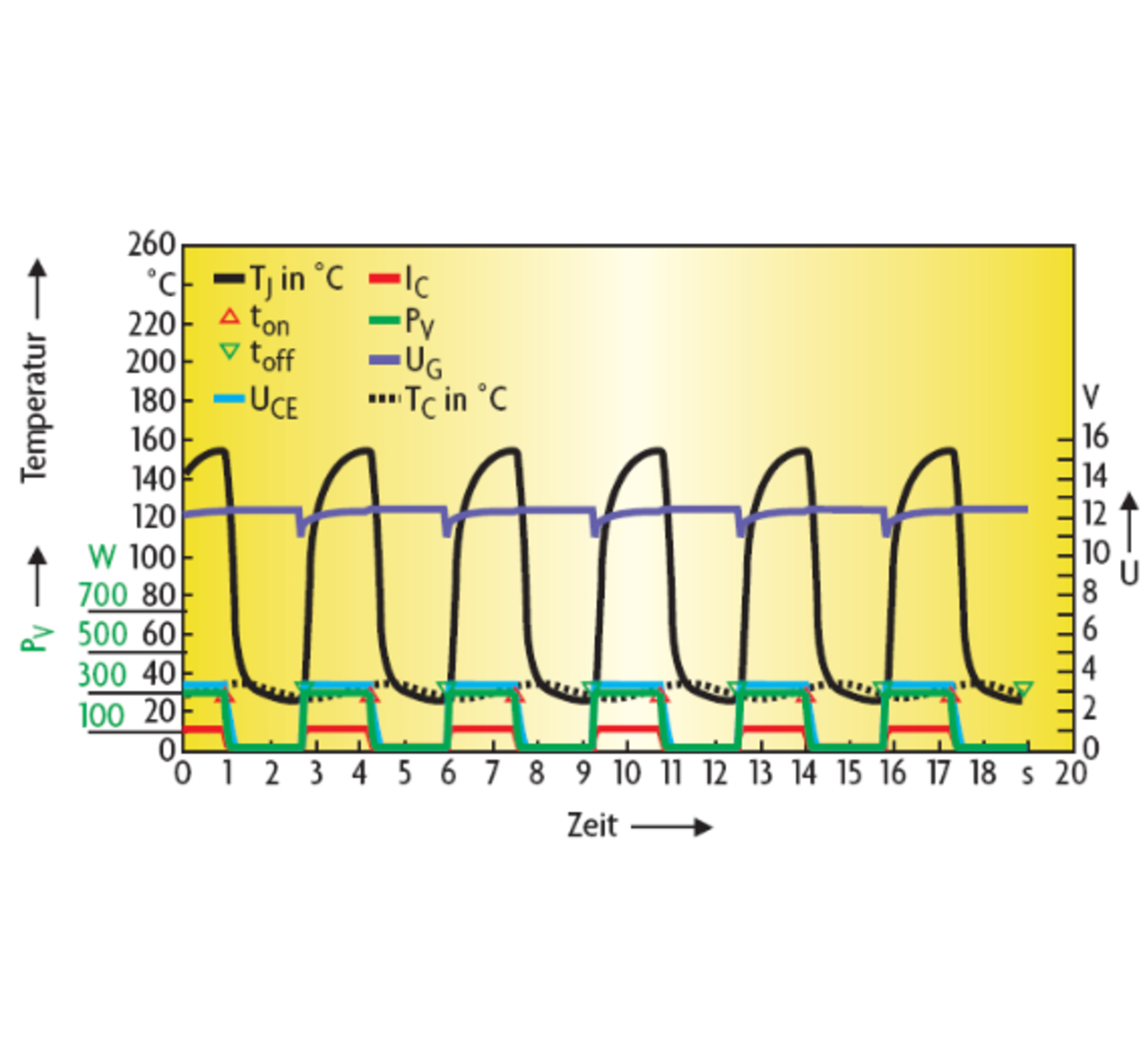

4) ΔTj = const.

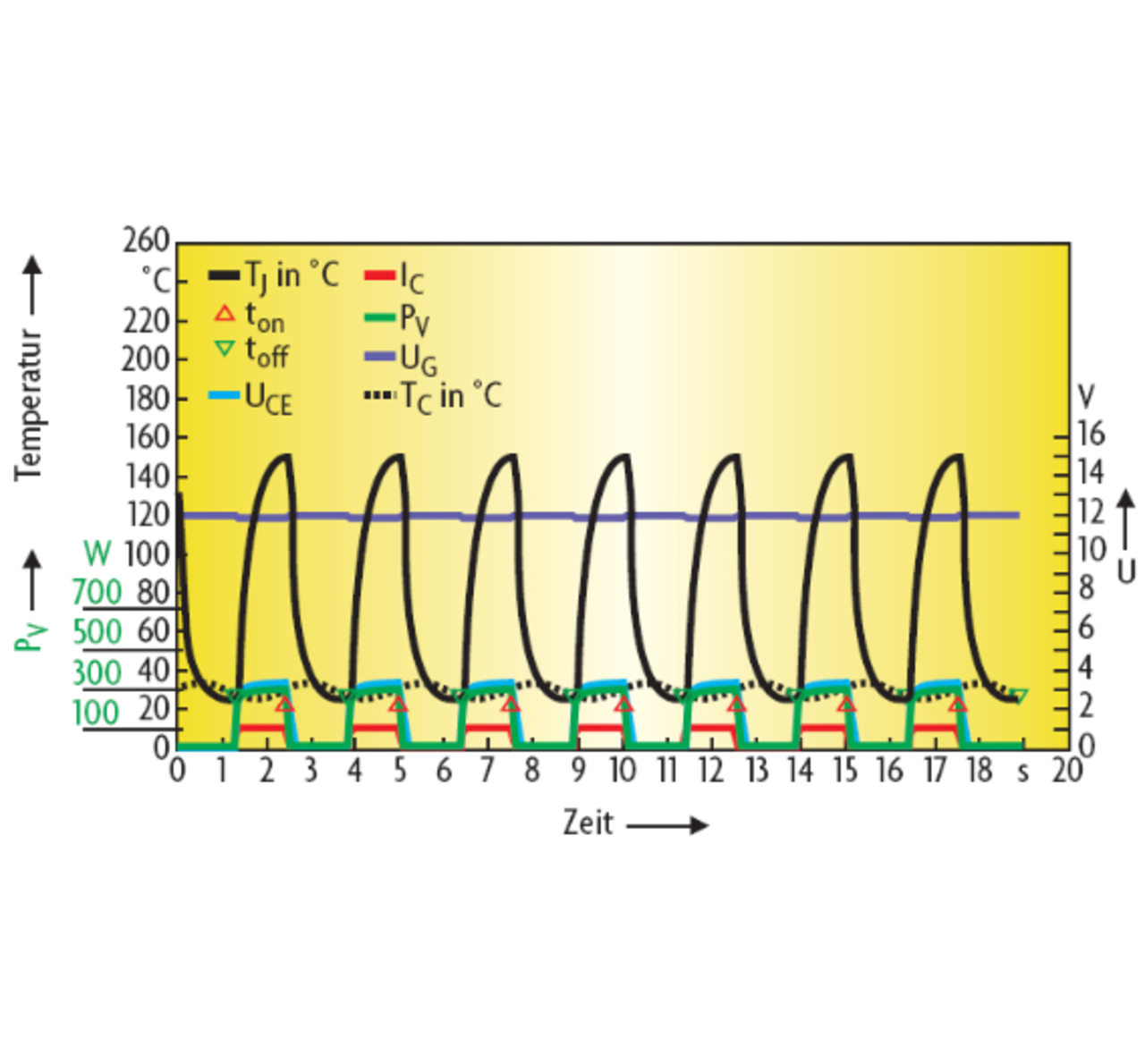

Für den Fall der Regelung auf die Sperrschicht-Temperatur, d.h. für einen konstant gehaltenen Temperaturhub um einen fixen Mittelwert, wurden auch nach 31.000 Zyklen keine Veränderungen im Temperaturverlauf beobachtet (Bild 6).

Die Einschaltzeit reduzierte sich jedoch ganz erheblich auf nur 42 % des Ausgangswertes, was bedeutet, dass schwere Degradationseffekte vollständig kompensiert wurden.

Diese Kompensation bewirkt eine enorme Verlängerung der Modullebensdauer. In der Endphase dieses Tests betrug die Einschaltzeit ton gerade einmal 11,8 % des Startwertes.

- Geschönte Lebensdauer bei Lastwechseltests?

- Der Lastwechselmessplatz

- Auswirkungen auf die Lebensdauer