Drahtlos komfortabler laden

GaN-HEMTs in Class-E-Leistungsverstärkern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hin zu einem höheren Wirkungsgrad

Wenn die Resonanz des Schwingkreises höher ist als die Schaltfrequenz, erreicht die Drain-Spannung einen höheren Spitzenwert, der bis auf das Siebenfache von UIN steigen kann und vor dem Beginn des nächsten Schaltzyklus auf Null fällt, sodass die Body-Diode während der Zwischenphase leitfähig wird. Wenn andererseits die Resonanzfrequenz des Schwingkreises unter der Schaltfrequenz liegt, wird die Drain-Spannung zu Beginn des nächsten Schaltzyklus nicht Null. Dies führt zu einem harten Schaltverhalten mit sehr hohen Verlusten bei 6,78 MHz.

Um einen höheren Wirkungsgrad des Leistungsverstärkers zu erreichen, muss der Schwingkreis korrekt abgestimmt sein und der Ausgangsstrom darf nicht zu hoch sein, da es sonst durch den Widerstand zu Leistungsverlusten in L2 kommt und durch den Skin-Effekt Wirbelstromverluste auftreten, die bei 6,78 MHz signifikant hoch sind. Die PRU (Power Receiving Unit) und die Impedanzschaltung sollten dann so ausgelegt sein, dass der Wert ZTX_IN für die Last des Leistungsverstärkers hoch ist..

Die GaN-Technologie bietet auch für Class-E-Leistungsverstärker-Designs spezifische Vorteile. Getestet wurde ein Class-E-Leistungsverstärker mit einer Nennleistung von 16 W, der auf dem OptiMOS-3-Schalter BSC12DN20NS3 (200 V, 125 mΩ) basiert.

Jobangebote+ passend zum Thema

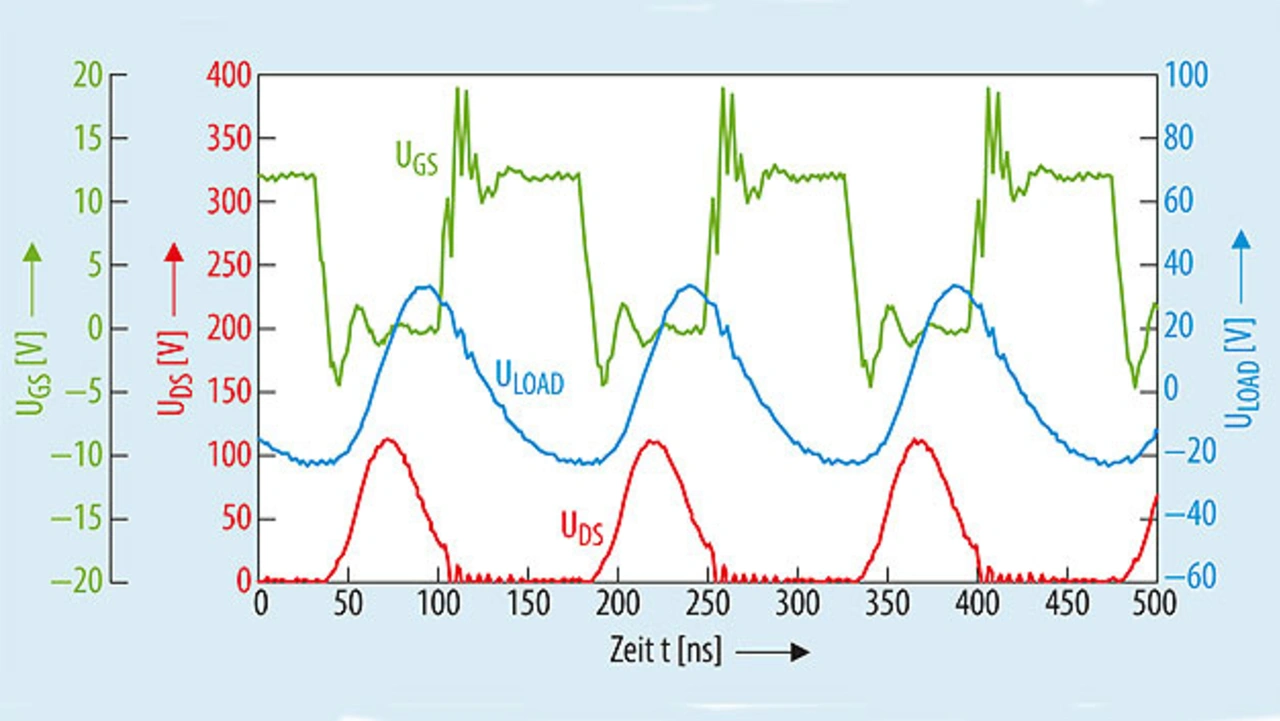

Um das Verhalten und den Wirkungsgrad des Leistungsverstärkers zu bewerten, wurde eine ohm‘sche Last verwendet und es wurden Messungen bei 25 Ω, 15 Ω und 5 Ω vorgenommen. In jedem der drei Fälle lag der Wirkungsgrad bei 91 bis 92 %. Die Wellenformen für 25 Ω sind in Bild 4 dargestellt. Die rote Linie zeigt die Wellenform der Drain-Spannung. Es fällt auf, dass die Wellenform keine reine Sinushalbwelle ist, sondern einen verzögerten Anstieg bei niedrigeren Spannungen aufweist. Dadurch wird verhindert, dass die Spannung ganz auf Null fällt, bevor der nächste Schaltzyklus beginnt, und es kommt zu einem harten Schaltverhalten.

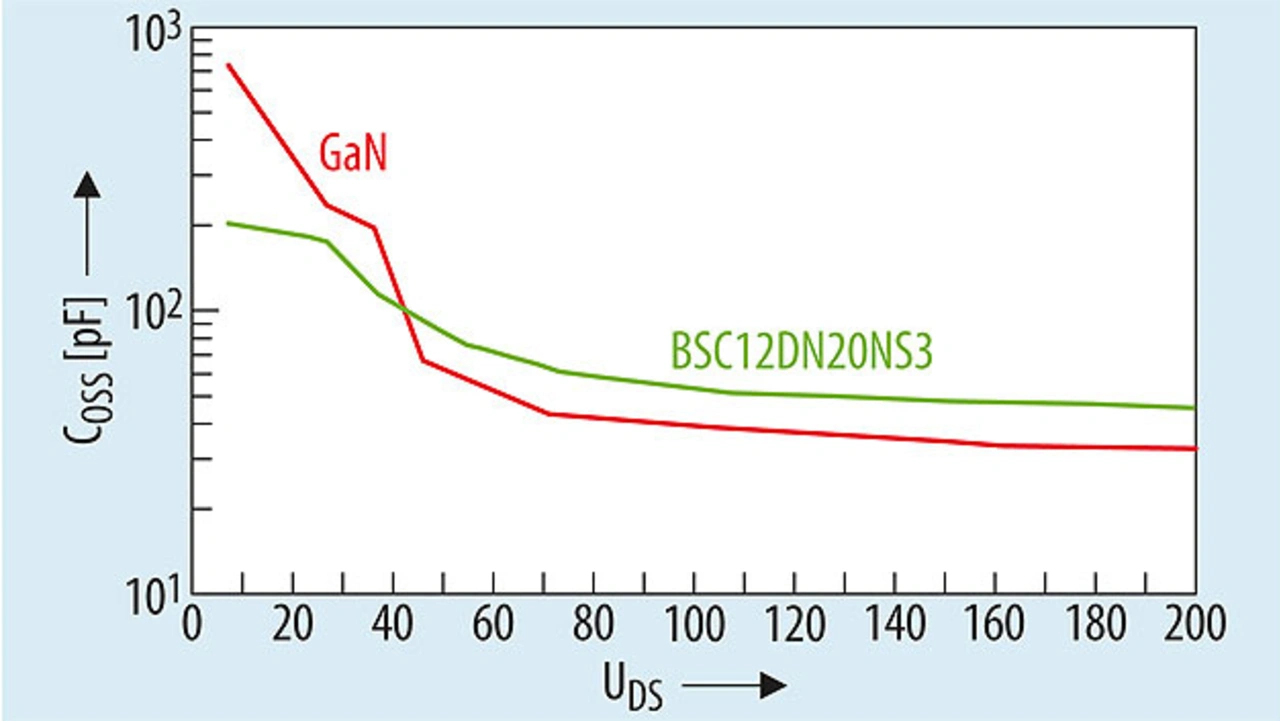

Verursacht wird dieser Effekt durch die Kapazität COSS des MOSFETs bei der oberen Resonanzfrequenz des Schwingkreises. Bei Silizium-MOSFETs steigt die Kapazität COSS bei niedrigeren Spannungen signifikant an und führt zu dieser Verzerrung. Obgleich der Schwingkreis mit akzeptablem Wirkungsgrad arbeitet und die durch das harte Schaltverhalten verursachten Schaltverluste nicht groß sind, ist dieses Verhalten trotzdem problematisch.

Der Schwingkreis muss neu abgestimmt werden. Dies führt zu einer höheren Spitzenspannung, die die maximal mögliche Leistung und den Ausgangsimpedanzbereich reduziert, in dem der Leistungsverstärker arbeiten kann, ohne dass die Avalanche-Nennspannung BVDSS des MOSFETs erreicht wird.

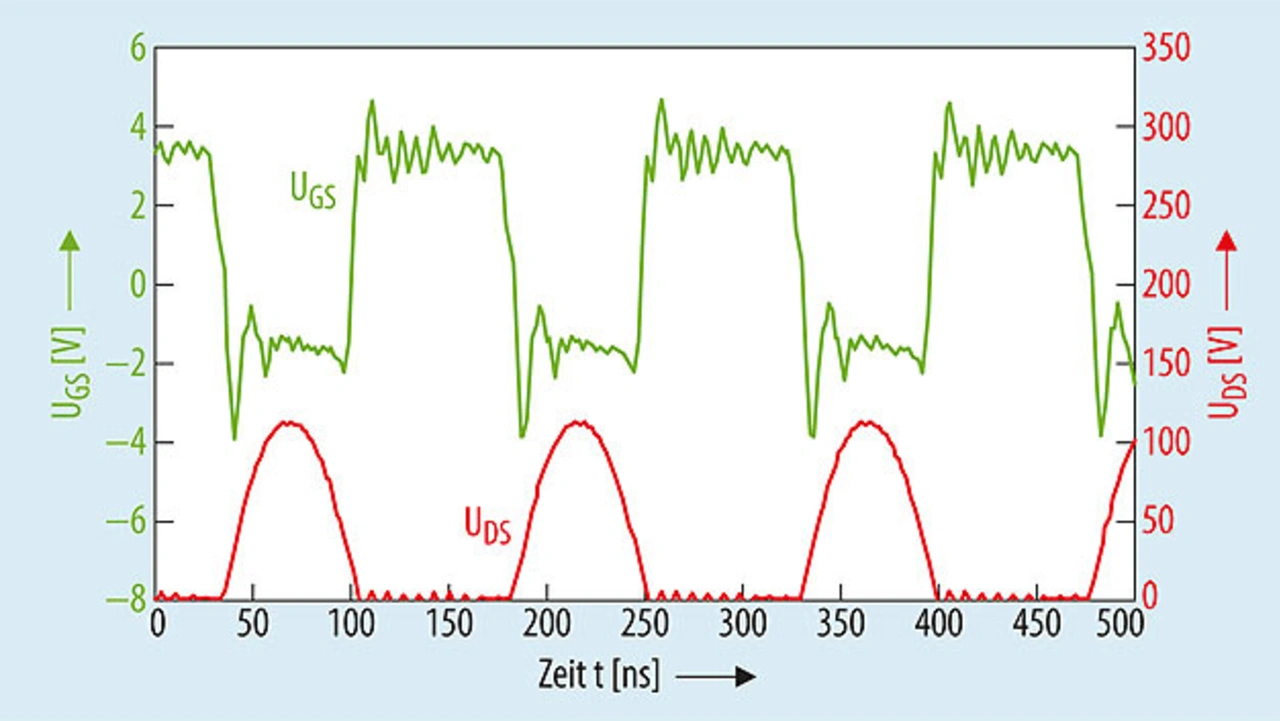

Mit Hilfe derselben Schaltung wurde ein GaN-HEMT mit denselben Nennwerten für BVDSS und RDS(on) getestet (Bild 5). Bild 6 vergleicht die COSS-Kennlinie der beiden Leistungsschalterarten auf einer logarithmischen Skala. Es ist erkennbar, dass beim GaN-Schalter der Anstieg der Drain-Source-Spannung deutlich geringer ist als bei dem MOSFET, obwohl im Datenblatt der Wert UDS der halben BVDSS fast gleich ist.

Die Drain-Wellenform für GaN ist deutlich sinusförmiger als beim MOSFET-Beispiel. Das harte Schaltverhalten tritt nicht auf und die Spitzenspannung entspricht der 3,56-fachen Spannung von UIN, das heißt, die Schaltung arbeitet im theoretischen Optimum. Dies erlaubt den Betrieb in einem größeren Arbeitsbereich. Darüber hinaus lässt sich der Schwingkreis in der Praxis leichter abstimmen und hat eine geringere Toleranz- und Temperaturdrift.

Entscheidende GaN-Eigenschaften für Drahtlos-Systeme

Die Vorteile von GaN-Lösungen für die drahtlose Energieübertragung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Geringere Gate-Ladeverluste

GaN-Bauelemente werden in der Regel mit einer Gate-Spannung von 5 V angesteuert, Standard-Silizium-MOSFETs in der Regel mit etwa 10 V. Die Gate-Ladung QG von GaN-Bauelementen liegt bei etwa einem Fünftel der Gate-Ladung von Si-MOSFETs bei vergleichbaren Werten für RDS(on) und UBRR. Dies führt zu einem deutlich niedrigeren Gate-Steuerstrom und deutlich geringeren Verlusten im Gate-Steuerschaltkreis. Um den Gate-Ladeverlust zu minimieren, sollte nicht nur auf niedrige Werte für QG geachtet, sondern auch eine Halbleiterbauelemente-Technologie mit niedriger Gate-Schwellenspannung gewählt werden, sodass mit niedrigeren Steuerspannungen gearbeitet werden kann und so die Gesamtverluste der Steuerschaltung reduzieren kann.

Die Gate-Ladeverluste lassen sich wie folgt berechnen:

PGATE = QG_SYNC ∙ fSW ∙ Udr

Dabei ist QG_SYNC die Gate-Ladung bei der Spannung Udr ohne QGD, da eine spannungslose Umschaltung angenommen wird. Dabei ist fSW die Schaltfrequenz und Udr die Steuerspannung.

Verluste durch die Body-Diode

GaN-HEMTs haben zwar im Gegensatz zu Si-MOSFETs keine Body-Diode wie MOSFETs, verhalten sich jedoch ähnlich wie eine Diode. Eine weitere wichtige Ursache für Systemverluste ist die Vorlaufspannung der Body-Diode, die bei GaN-Bauteilen tatsächlich höher ist. Bei der Class-E-Topologie wird eine Leitfähigkeit der Diode durch korrekte Abstimmung des Schwingkreises vermieden.

PDT = USD ∙ IOUT ∙ fSW ∙ TDT

Für die Bewertung der Verluste durch die Body-Diode muss der richtige Wert für USD berechnet werden, der sich je nach Strom und Temperatur ändert.

Design drahtloser Ladesysteme mit GaN

Im vorhergehenden Abschnitt wurde erläutert, warum die GaN-Technologie viele Chancen zur Erhöhung des Gesamtwirkungsgrads im System eröffnet. Diesen Vorteilen stehen jedoch einige Eigenschaften der GaN-Technologie entgegen, die beim System-Design berücksichtigt werden müssen:

Exaktheit der Steuerspannung

Wie im Datenblatt angegeben, liegt die absolute maximale Nennspannung UGS für MOSFETs üblicherweise bei ±20 V. Dadurch hat der Konstrukteur einen gewissen Spielraum, um den Spannungsregler der Steuerstufe relativ einfach und kostengünstig auszulegen.

Dies trifft für GaN nicht zu. Die absolute maximale Nennspannung ist in diesem Fall auf 5 bis 6 V begrenzt. Begründet ist das vor allem durch die Diodeneigenschaften der Gate-Struktur. Wenn während des Betriebs die Gate-Source-Spannung diesen Grenzwert übersteigt, kann der Halbleiterbaustein im Extremfall schwer beschädigt werden. Im günstigsten Fall nimmt die Lebensdauer ab. Aus diesem Grund muss der Spannungsregler, der die Steuerspannung liefert, sehr sorgfältig ausgewählt werden. Eine Lösung, die mit Silizium-Halbleitern funktioniert, ist möglicherweise für GaN nicht geeignet.

Gate-Strom

Das Verhalten unterscheidet sich von Silizium-Halbleitern, bei denen das Gate über einen Gate-Oxid-Isolator gesteuert wird. Die Gate-Verbindung für GaN-Systeme ist eine Schottky-Diode, deren Leckstrom folglich nicht im Nanoampere-Bereich, sondern im Milliampere-Bereich liegt. Bei der Auswahl der Gate-Steuerspannung und der Steuernetzkomponenten sollte sorgfältig gearbeitet werden.

Systemfläche

Wie bereits erläutert, erlaubt die GaN-Technologie eine höhere Leistungsdichte wegen des niedrigeren Werts für das Produkt aus RDS(on) und Fläche. Dies führt zu einer hohen Leitfähigkeit des Elektronengases (2DEG) und ist sehr attraktiv, wenn die Leistungsdichte der Anwendungen erhöht werden soll – bringt jedoch einige Probleme mit sich. Die kleinere Fläche bedeutet auch, dass die Kontaktfläche zum Abführen der Verlustleistung aus dem Halbleiterbaustein kleiner ist. Während der Entwurfsphase ist die Auslegung der Stromanschlüsse zwischen den Systemen und der Platine problematischer und die Wärmebeständigkeit des Systems eventuell schlechter. Da der wichtigste Faktor für die Wärmebeständigkeit die Verbindung mit der Umgebung ist, die vor allem von den Eigenschaften der Platine abhängt, dürften die kleineren Abmessungen des GaN-Systems keinen wesentlich höheren Wärmewiderstand erzeugen.

In jedem Fall muss bei der Konstruktion der Platine sorgfältig darauf geachtet werden, dass der Wärmewiderstand minimal bleibt, da die kleinere Fläche des GaN-Systems teilweise die Vorteile der Technologie kompensiert.

Die Autoren

Milko Paolucci

schloss im Jahr 2000 sein Studium der System- und Signaltechnik am Polytechnikum Mailand ab. Seit 2006 ist er als Applikationsingenieur bei Infineon tätig und beschäftigt sich dort mit MOSFET-Technologien für unterschiedliche Anwendungsfelder und Spannungsklassen. Vor seiner Zeit bei Infineon arbeitete er als Applikationsingenieur bei STMicroelectronics.

Peter Green

verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Elektronikindustrie. Mehr als 17 Jahre davon arbeitete er als Applikationsingenieur bei International Rectifier bzw. nach der Akquisition bei Infineon. Green hat sich auf Schaltnetzteile und Beleuchtung spezialisiert. Momentan leitet er die Arbeitsgruppe »Renewable Energy Applications« bei Infineon in El Segundo, Kalifornien, die sich mit Themen wie UPS und Wireless Charging beschäftigt. Er ist Absolvent des Queen Mary College der Universität London. An der University of Wisconsin Madison erwarb er seinen Master in Elektrotechnik.

- GaN-HEMTs in Class-E-Leistungsverstärkern

- Hin zu einem höheren Wirkungsgrad