Signalaufbereitung für Motorregelungen

Diskret oder monolithisch?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Anforderungen an die Signalkette (statisch)

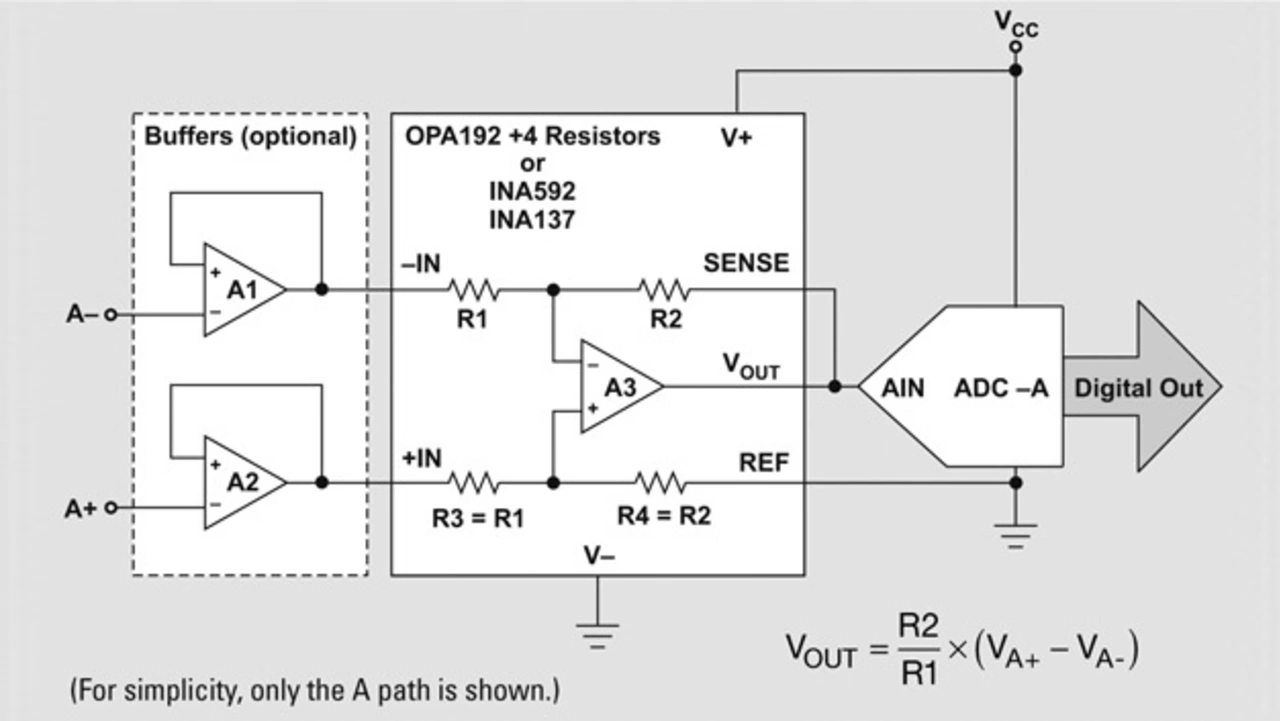

Zunächst müssen die Systemanforderungen in detaillierte Spezifikationen für die einzelnen Bauelemente im analogen Signalpfad umgesetzt werden. In einer Signalpfad-Implementierung wie in Bild 2 werden die optionalen Puffer A1 und A2 häufig weggelassen, wenn die Signalquelle eine niedrige Ausgangsimpedanz aufweist. In Anwendungen, die eine hohe Eingangsimpedanz erfordern, ist ein Messverstärker (wie der INA821 oder der INA819 von Texas Instruments) möglicherweise die bessere Wahl (siehe auch Tabelle 3).

In einer realen Implementierung kann die in Bild 2 gezeigte Schaltung durch zusätzliche Filter- und/oder Spannungsbegrenzungs- und Klemmfunktionen ergänzt werden. Um die Eingangssignal-Amplitude (PP) von 1 bis 2 V auf ein Full-Scale-Eingangssignal, das den Dynamikbereich des ADC maximiert, zu skalieren, ist abhängig vom gewählten ADC typischerweise eine Verstärkung im Bereich von 1 bis 4 V/V notwendig. Beim Einsatz von Resolvern ist es manchmal notwendig, abhängig vom Verlustfaktor zwischen Primär- und Sekundärspule und von der resultierenden Ausgangsamplitude das Eingangssignal auf den Eingangsbereich des ADC zu verkleinern.

Jobangebote+ passend zum Thema

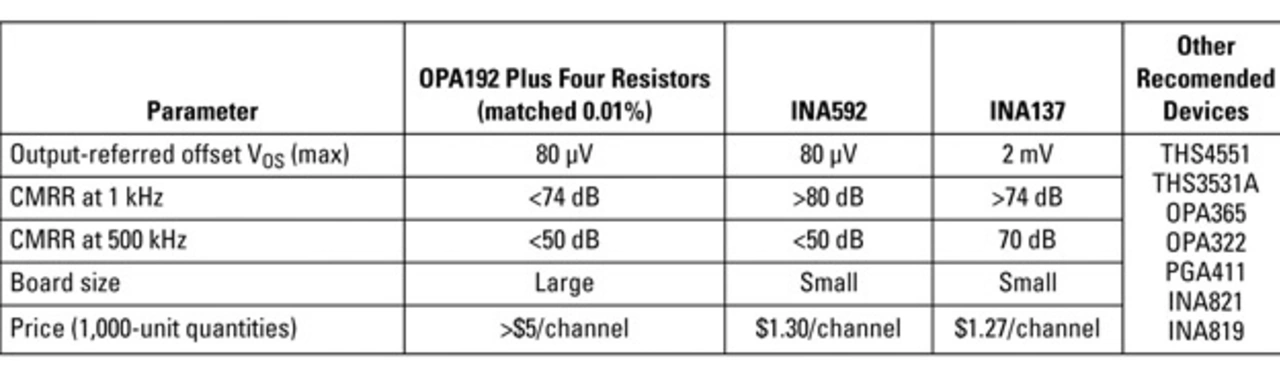

Um das differenzielle Eingangssignal für den ADC in ein Single-Ended-Signal umzuwandeln, ist der Verstärker A3 in der bekannten Differenzverstärker-Konfiguration beschaltet, die entweder in Form eines IC vorliegt oder mit einem Operationsverstärker und diskreten, sorgfältig abgestimmten Widerständen realisiert werden kann. Die Verstärkung wird in beiden Fällen durch die Widerstandsverhältnisse festgelegt, während sich aus den Anforderungen an den Offset- und Verstärkungsfehler unmittelbar die Offset- und Verstärkungs-Spezifikationen des Differenzverstärkers A3 in Verbindung mit den Widerständen R1, R2, R3 und R4 ergeben (Tabelle 2).

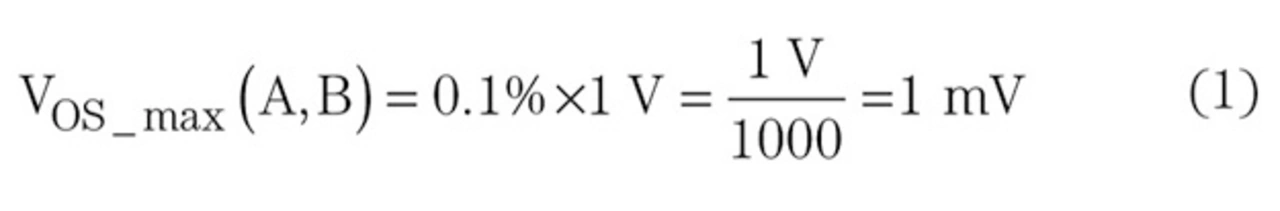

Mit Gleichung 1 wird der prozentuale Offset-Fehler in eine absolute Offset-Fehler-Spannung auf Basis eines FSR von 1 V umgewandelt.:

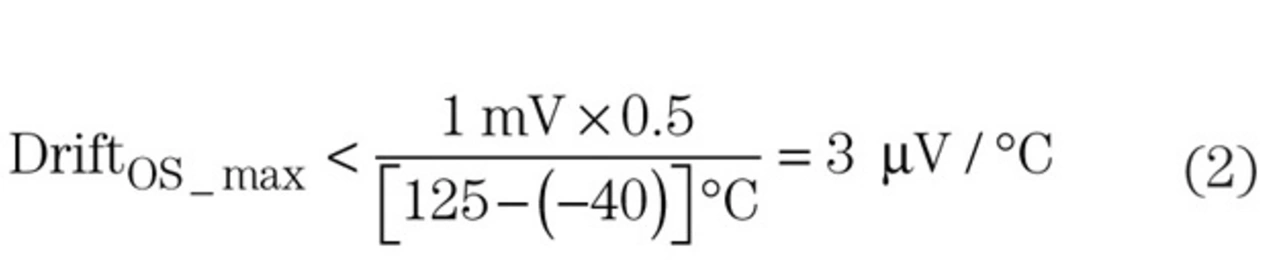

Gleichung 2 liefert die Temperaturdrift-Spezifikation für A3, die auch in Tabelle 2 angegeben ist. Die äußerst rechte Spalte von Tabelle 2 macht deutlich, dass sich der Differenzverstärker INA592 von Texas Instruments hervorragend dafür eignet, da er sämtliche Spezifikationen erfüllt.

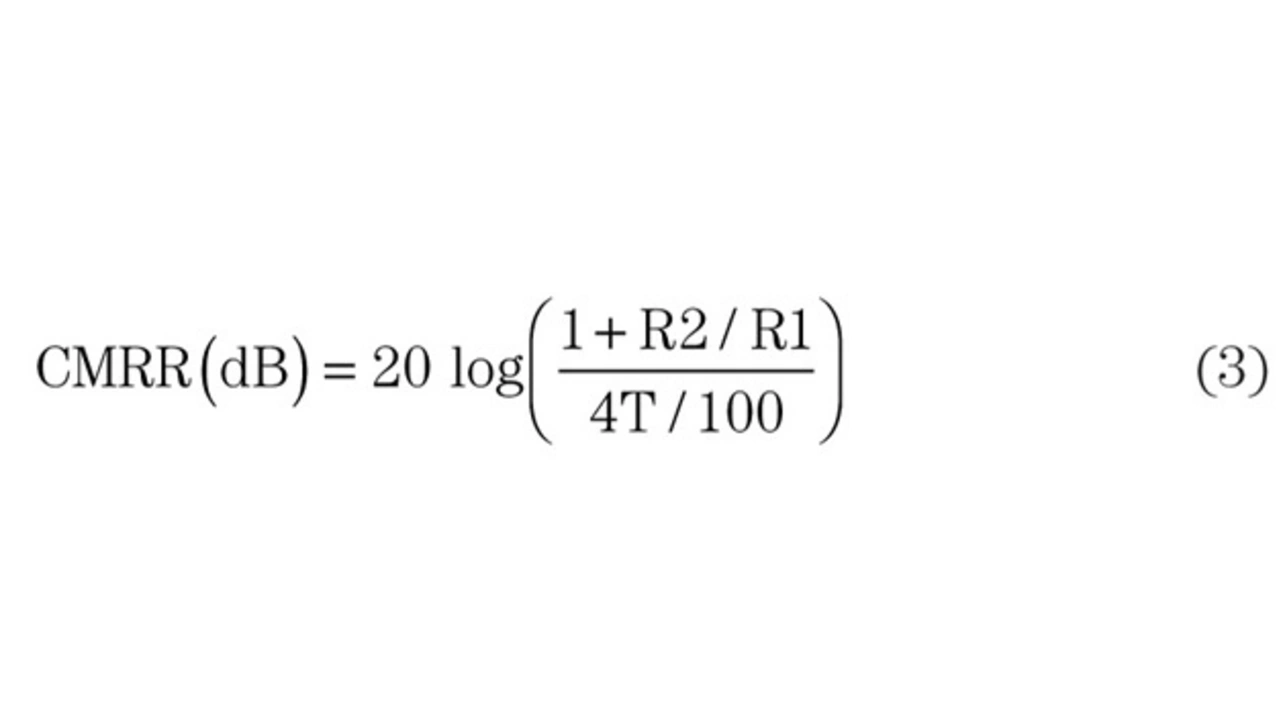

Als Alternative zum INA592 könnte man es auch mit einer diskreten Implementierung der Differenzverstärkerstufe versuchen, indem man einen reinen Operationsverstärker wie den OPA192 mit diskreten Widerständen oder einem Array abgestimmter Widerstände kombiniert. Die Gleichtaktunterdrückung wird durch die Fehlabstimmung zwischen den Widerständen R1, R2, R3 und R4 dominiert (angenommen sei, dass R3 = R1 und R4 = R2). Gleichung 3 gibt die Gleichtaktunterdrückung an:

Die Gleichtaktunterdrückung wird aber selbst bei einer Toleranz der externen Widerstände von 0,01 % – bedingt durch den Abstimmungsfehler der Widerstände – höchstens 74 dB betragen. Eine Implementierung mit diskreten Widerständen, die die angestrebte Gleichtaktunterdrückung von >80 dB erfüllt, würde dadurch extrem teuer.

Ein monolithischer Differenzverstärker wie der INA592 bietet dagegen über alle Prozessvariationen und Temperaturen hinweg eine Gleichtaktunterdrückung von über 80 dB, denn bei ihm kommen Dünnschicht-Widerstandstechniken zum Einsatz, die eine Anpassung der chipintegrierten Widerstände auf 0,001 % genau gestatten. Und eine Gleichtaktstörgröße wird bei genauerer Abstimmung der Widerstände deutlich besser unterdrückt.

- Diskret oder monolithisch?

- Anforderungen an die Signalkette (statisch)

- Dynamische Anforderungen