Open-Source-Hardware

Arduino-Interpretationen von Intel und TI

Intel stellt ein Arduino-Board mit x86-Prozessor vor und Texas Instruments verbindet einen leistungsfähigen ARM/Sitara-Chip mit der Open-Source-Plattform. Beide Boards haben Besonderheiten, die zeigen, dass sich Arduino weiterentwickelt.

Das Konzept von Arduino besteht aus drei Bestandteilen: einem Mikrocontroller-Board, den als »Shields« bezeichneten I/O-Erweiterungs-Boards und der Entwicklungsumgebung, die auf GitHub gehostet wird. Da sowohl der Quelltext der Software als auch die Schaltpläne der Hardware frei zugänglich sind, ist das gesamte System Open Source. Die bisher gebauten Arduino-Boards enthalten entweder einen ATmega- oder Cortex-M3-Controller von Atmel. Zusätzlich sind die Boards mit einer Firmware ausgestattet, die das Booten übernimmt und eine Arduino-Laufzeitumgebung bereitstellt.

Simple Programmiersprache

Arduino-Anwendungen werden mit einer eigenen Programmiersprache erstellt, die die Komplexität des dahinterliegenden C vor dem Entwickler verbirgt. Hinter diesem Konzept steht das ursprüngliche Ziel von Arduino, dass auch weniger technisch Versierte interaktive Anwendungen erstellen können. Anfangs diente Arduino Künstlern dazu, interaktive Installationen zu steuern, also typischerweise Aktionen durch das Schalten von Ein-/Ausgängen auszulösen oder einen Servomotor anzusteuern. Damit deutet sich auch schon der Unterschied zu anderen Open-Source-Plattformen wie z.B. Raspberry Pi an: Raspberry ist ein Kleincomputer - man könnte auch sagen: ein Smartphone zum Selbstprogrammieren. Peripherie wie (Touch-) Display, Tastaturanschluss und Netzwerkschnittstelle stehen für die typische Infrastruktur eines Computers. Arduino ist dagegen ein Steuergerät; zwar hat auch Arduino einen Prozessor, aber Display und Tastatur fehlen typischerweise. Doch mit den neuesten Entwicklungen verschwimmen die klaren Grenzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Galileo-Board von Intel bringt x86 auf Arduino

Intel-CEO Brian Krzanich stellte das Galileo-Board als »erstes Produkt einer neuen Familie« vor. Es enthält den Quark-Prozessor X1000, einen sehr einfachen Single-Core-/Singe-Thread-Prozessor der Pentium-Klasse, der mit bis zu 400 MHz getaktet wird.

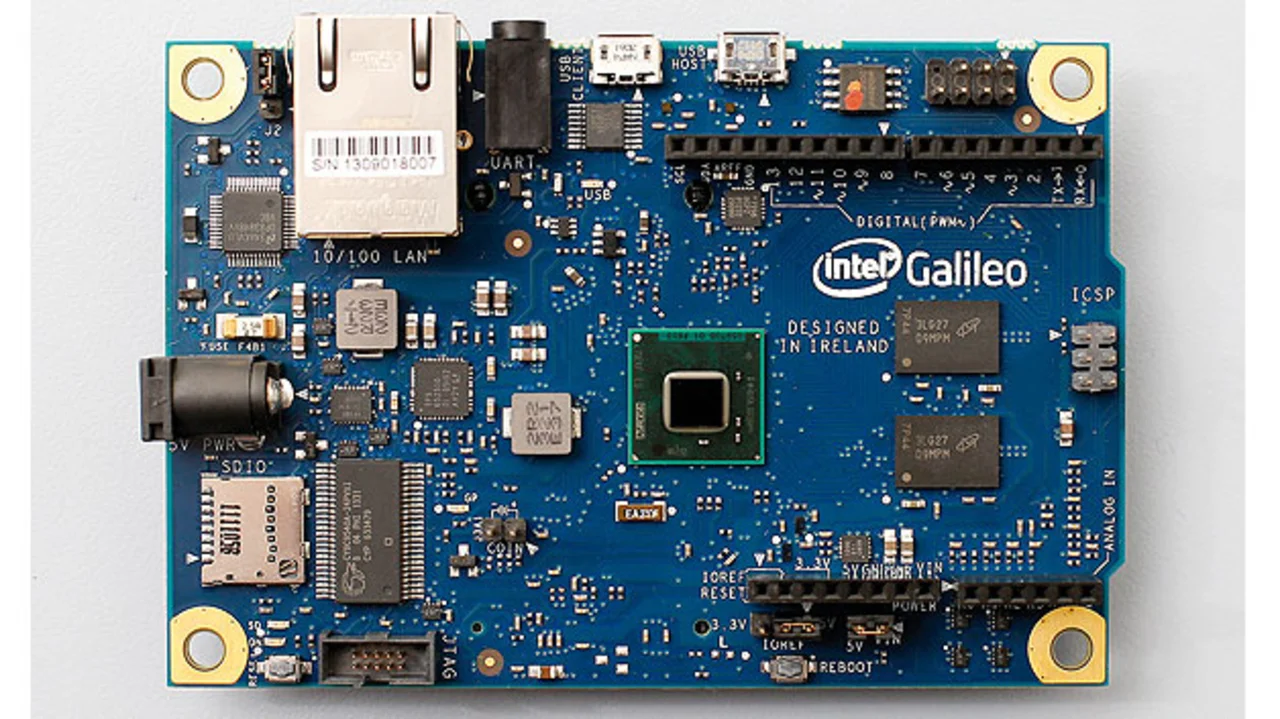

Diesen Prozessor hat Intel jüngst für Anwendungen des »Internet of Things« auf den Markt gebracht, also Geräte, die kommunizieren und etwas messen oder/und steuern. Die existierenden Arduino-Shields können auf das Galileo-Board gesteckt werden, da dieses mit einem Shield Connector nach Arduino-1.0-Pinout (wie bei Arduino Uno R3) ausgestattet ist. Vielfach wird aber kein Shield nötig sein, denn der Quark-Prozessor enthält bereits einige Peripherie, die das Galileo-Board (Bild 1) auch ohne Shields schon zu einer recht umfangreichen Plattform machen:

- Shield Connector mit 14 digitalen I/Os (wahlweise 3,3 V oder 5 V), davon sechs für PWM nutzbar,

- sechs analoge Eingänge

- 10/100 Mbit/s Ethernet,

- PCI Express in Form eines Mini-PCIe-Steckplatzes,

- USB 2.0 Host und Client,

- MicroSD-Kartensteckplatz,

- UART und serielle RS-232-Schnittstelle,

- PWM,

- JTAG-Port für das Debugging.

Als Firmware verwendet Intel ein Linux-System, mit dem der Anwender allerdings nicht in Berührung kommt. Denn wie alle Arduinos wird auch das Galileo-Board über die in Java geschriebene Arduino-Entwicklungsumgebung programmiert. Die Arduino-Anwendungen heißen »Sketches«. Wenn das Board eingeschaltet wird, wird das vorhandene Sketch geladen oder am USB-Anschluss wird gelauscht, ob ein Sketch hochgeladen wird. Intel stellt sich vor, dass mit dem Arduino-Board z.B. LED-Lichtdisplays gesteuert werden, die auf Social Media Inputs reagieren, oder Heim-automatisierung vom Smartphone aus gesteuert werden kann.

- Arduino-Interpretationen von Intel und TI

- TI: zwei Prozessoren, hundertfache Rechenleistung