Kabellose Energieübertragung:

Verlustarme Spulen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

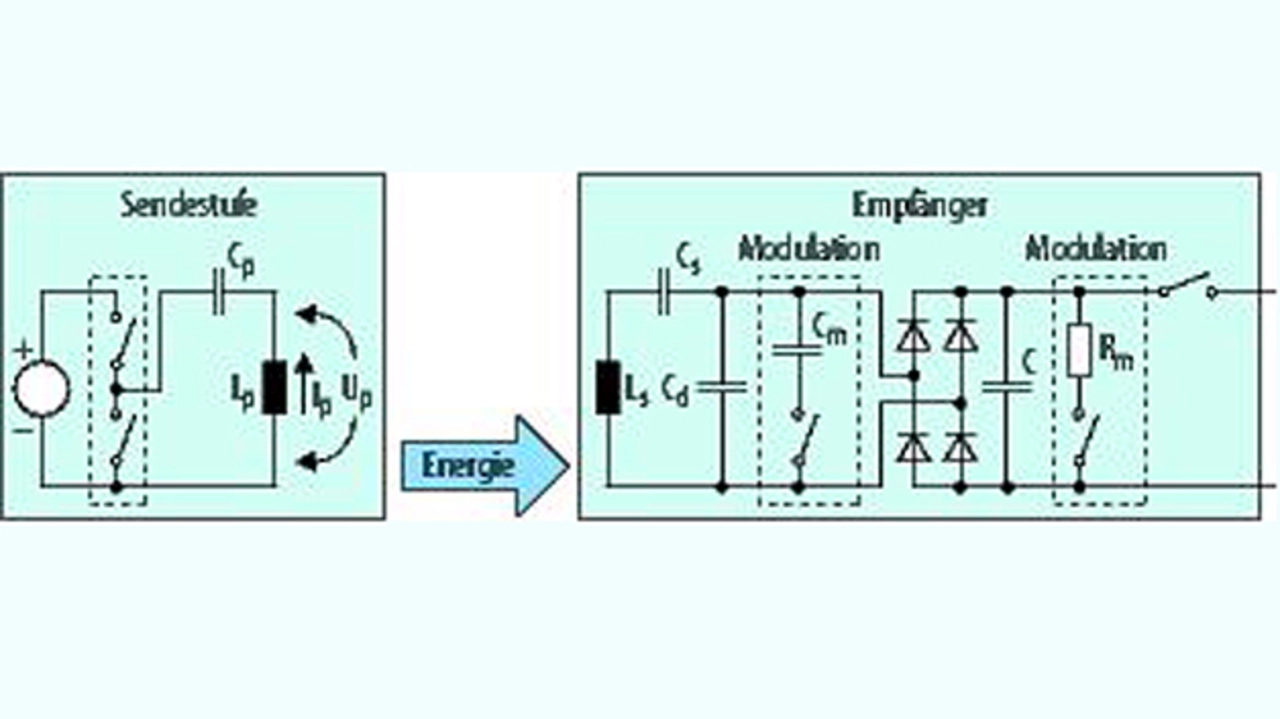

Grundlagen des Qi-Systems

Bei der Qi-Lösung des WPC stellt der Sender in der Low-Power-Klasse an der Sendespule 5 W zur Verfügung. Über ein Power-Management-Protokoll kommunizieren Sender und Empfänger miteinander (Bild 1). Dies geschieht über die Spulen bei der Betriebsfrequenz von 100 bis 205 kHz. Der Empfänger fordert die benötigte Energie beim Sender an und der Sender stellt sie zur Verfügung. Die Energieübertragung wird über das Power Management ständig überwacht und angepasst.

Benötigt der Empfänger keine weitere Energie, so geht das System in einen Stand-by-Modus. Für den Geräteentwickler bieten die Halbleiterhersteller entsprechende Evaluierungs-Kits und Referenzdesigns an.

Den Sender- und Empfängerspulen kommt in den induktiven Lösungen eine zentrale Bedeutung zu, da sie über eine möglichst verlustfreie, optimale Energieübertragung entscheiden. Die Auswahl der Spulen und die Art der Positionierung von Sende- und Empfangsspulen haben einen großen Einfluss auf die Effizienz der Energieübertragung.

Platzierung der Spulen

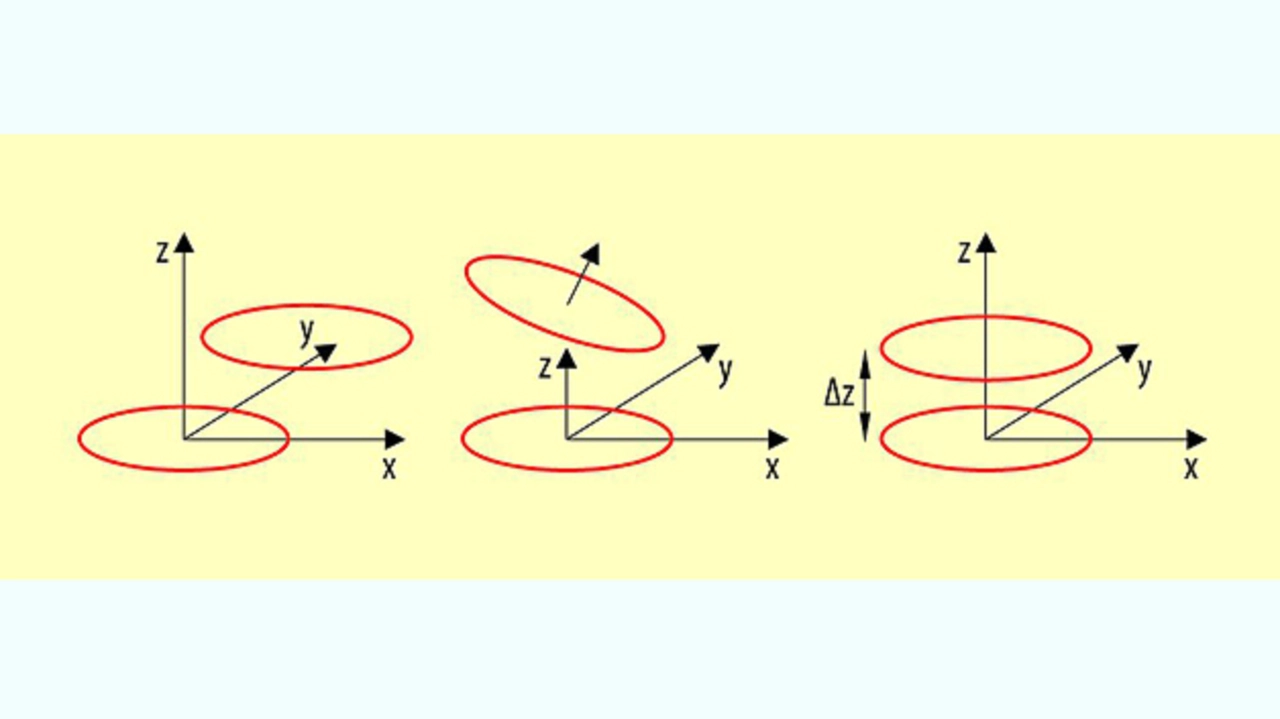

Sind Sende- und Empfangsspulen nicht korrekt zueinander platziert, so kommt es zu Verlusten.Man unterscheidet laterale, verkantete und vertikale Fehlausrichtung (Bild 2). Die gute Kopplung und verlustminimierte Energieübertragung hängt von der maximalen wirksamen Fläche der Empfängerspule im Magnetfeld der Sendespule und vom geringen Abstand in z-Richtung ab. Ist die Empfängerspule ohne Verkantung mit der Sendespule zentriert und der Abstand in z-Richtung möglichst gering, so entstehen minimale Verluste durch die Kopplung. Ideal ist ein Kopplungsfaktor von 1.

Kopplung als weitere Einflussgröße

Um Fehlausrichtungen zu kompensieren, sind hohe Gütewerte der Spulen und Effizienz der Kopplung von großem Vorteil. Der Koppelfaktor zwischen Sende- und Empfangsspulen lässt sich mit Gleichung 1 ermitteln.

L1 und L2 sind hierbei die Selbstinduktivitäten der Spulen, M ist die Gegeninduktivität zwischen den beiden Spulen. Die Güte der Spulen wiederum ist abhängig vom Verlustwiderstand RL und dem Blindwiderstand XL; ermitteln lässt sich diese Kenngröße mit Hilfe von Gleichung 2.

Luftspulen mit einer Ferritplatte weisen typischerweise Gütewerte zwischen 100 und 300 auf, und der Widerstand in den Spulen wird neben dem ohmschen Widerstand des Drahtes von verschiedenen Faktoren beeinflusst.

Skin-Effekt als unerwünschte Kenngröße

Der Skin-Effekt (Stromverdrängung) tritt in elektrischen Leitern auf, die von höherfrequentem Wechselstrom durchflossen werden. Die Stromdichte ist dabei im Inneren des Leiters niedriger als an der Oberfläche.

Die Eindringtiefe δ jedenfalls kann mit Gleichung 3

gut beschrieben werden, wobei ρ als Symbol für den spezifischen Widerstand, ω für die Kreisfrequenz und μ für die gescherte effektive Permeabilität steht. Die Eindringtiefe wird gemessen vom Außendurchmesser hin zum Leiterzentrum und beträgt bei 50 Hz ca. 10,4 mm, bei 10 kHz in etwa 0,73 mm und bei 100 kHz nur noch 0,23 mm. Dadurch verringert sich die Fläche, durch die der Strom tatsächlich fließt, und als Folge erhöht sich der Widerstand. Andererseits lässt sich durch den Einsatz von HF-Litze in den Sende- und Empfangsspulen der negative Einfluss des Skin-Effekts deutlich verringern.

Verlustfaktor als bedeutende Einflussgröße

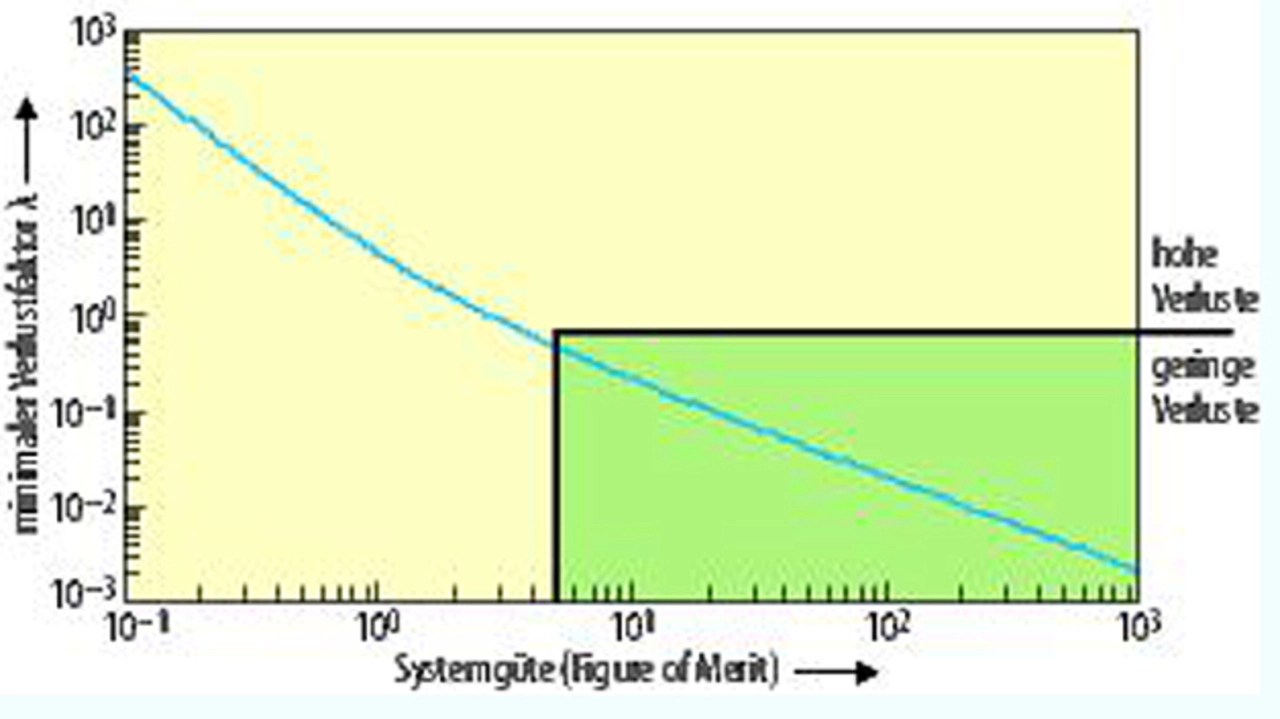

Die kabellose Energieübertragung wird durch den Verlustfaktor im System begrenzt, wobei der Verlustfaktor λ sich mit Gleichung 4 ermitteln lässt. Dieser Wert drückt das Verhältnis des Gesamtverlustes zur übertragenen Energiemenge aus.

Zielsetzung ist es ganz klar, den Verlustfaktor zu minimieren. Ist das System aus Sende- und Empfangsspulen optimiert, kann ein minimaler Verlustfaktor, beeinflusst von Güte und Kopplungsfaktor des Systems, erreicht werden – siehe Gleichung 5.

Diese Gleichung zeigt, dass das Produkt aus Güte und Kopplungsfaktor als Systemgüte (Figure of Merit, FOM, siehe Bild 3) herangezogen werden kann. Eine Verschlechterung des Verlustfaktors – z.B. durch einen schlechten Koppelfaktor – kann durch eine Erhöhung der Güte der Spulen kompensiert werden.

- Verlustarme Spulen

- Grundlagen des Qi-Systems

- Feldverlauf als wichtiger Einflussfaktor