Würth Elektronik eiSos

Eng umschlungene, gekoppelte Induktivitäten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Einfluss der Streuinduktivität

Ein Problem bei der Anwendung der gekoppelten Induktivitäten in Schaltnetzteilen ist der Umgang mit der Energie im Streufeld, die durch die Streuinduktivitäten LLx verursacht wird. Die Folge davon ist eine Resonanz, verursacht durch die parasitären Kapazitäten und der Streuinduktivität. Durch die Resonanz können hohe Spannungsspitzen am Mosfet entstehen, die es zu begrenzen gilt.

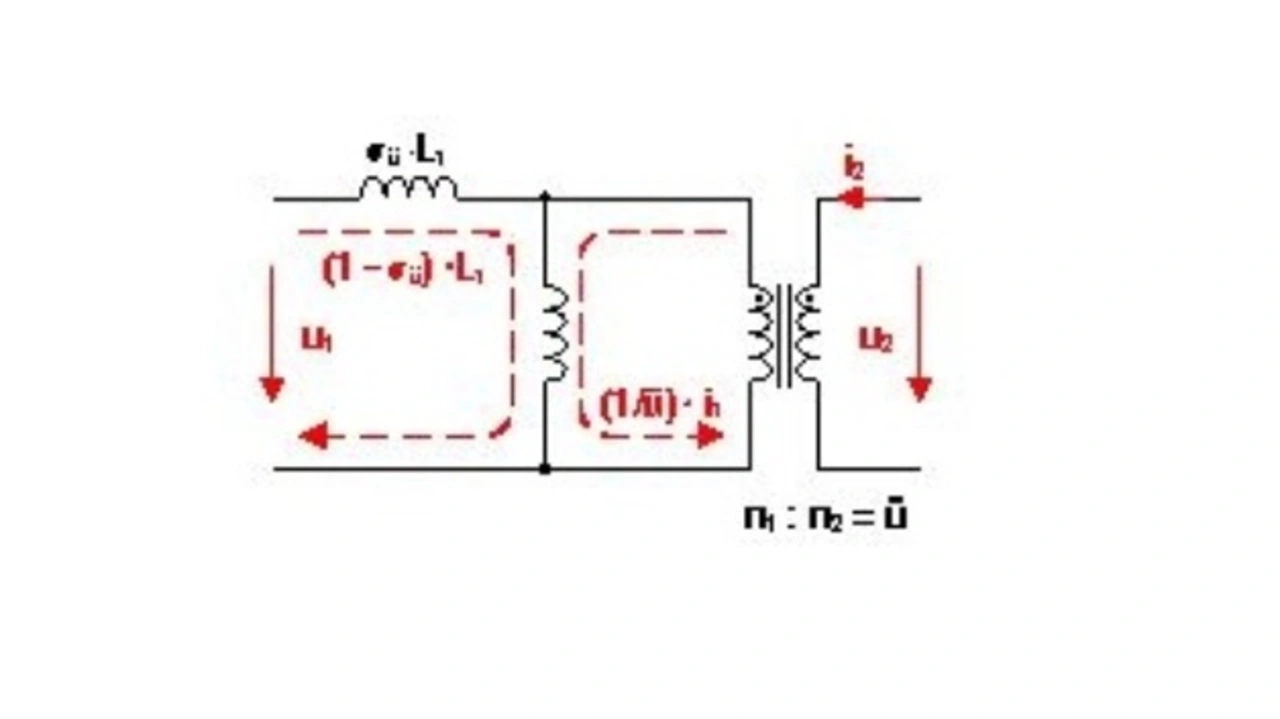

Betrachtet man die beiden Wicklungen der gekoppelten Induktivität, so ist die Gesamtmenge des von einer Wicklung erzeugten Flusses nicht vollständig mit der zweiten Wicklung gekoppelt. Jeder magnetische Flussanteil der Primärwicklung, der nicht in die Sekundärwicklung einkoppelt, wirkt als induktive Impedanz in Reihe mit der Primärwicklung. Daher wird diese Streuinduktivität im Ersatzschaltbild in Bild 4 durch zusätzliche Induktivitäten LL1 und LL2 dargestellt. Um den Streueffekt zu verdeutlichen, ist in Bild 5 das Schaltbild einer gekoppelten Induktivität ohne Verluste, jedoch mit Streuinduktivitäten dargestellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Streufaktor σü ist ein Maß für den Teil des Feldes, der nicht durch beide Wicklungen des Transformators fließt und lässt sich wie folgt beschreiben:

(8)

Dabei kann dieser Streufaktor einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen; σü = 0 bedeutet, dass keine Streuinduktivität vorliegt, σü = 1, dass keine Kopplung zwischen den beiden Wicklungen des Transformators besteht. Die Induktivität σü ∙ L1 in Bild 5 wird als Streuinduktivität bezeichnet; (1 – σü) ∙ L1 ist die Induktivität, die zur gewünschten Funktion beiträgt. Das Übersetzungsverhältnis ü der Wicklungen beträgt:

(9)

Daraus lässt sich die Gegenkopplungsinduktivität M ableiten:

(10)

Damit ergibt sich für die Sekundärinduktivität L2:

(11)

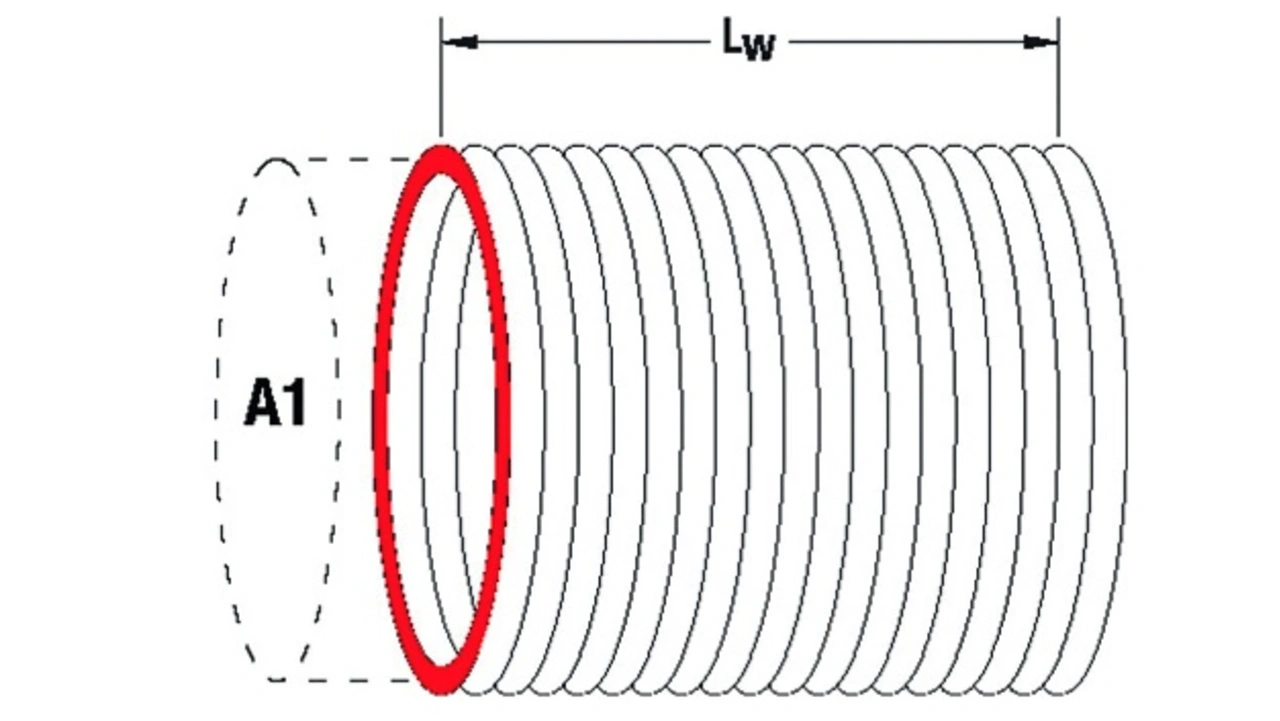

Um zu verstehen, wie sich die Streuinduktivität in der Praxis minimieren lässt, müssen die sie beeinflussenden Parameter bekannt sein. Die Induktivität einer zylindrischen Spule (Bild 6a) definiert sich wie folgt:

(12)

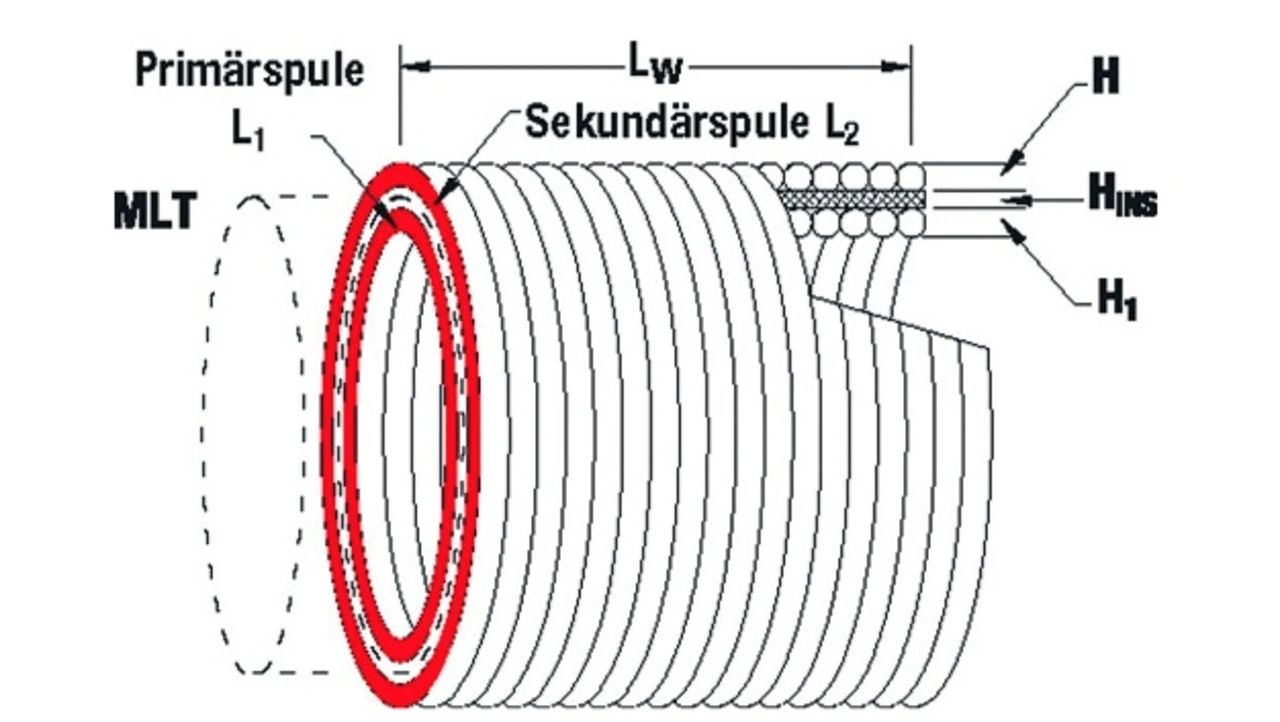

Kommt nun eine zweite Wicklung über die erste (Bild 6b), hat die zweite Wicklung die Induktivität L2:

(13)

A1 und A2 sind die Flächen jeder einzelnen Wicklung, ∆A ist die Flächendifferenz zwischen den beiden Wicklungen. Der Unterschied der Induktivität ∆L zwischen den beiden Wicklungen beträgt somit:

(14)

Die Differenz der einzelnen Spulenflächen lässt sich berechnen mit:

(15)

Dabei ist MLT die durchschnittliche Wicklungslänge, Hins der Abstand zwischen den Wicklungen (Isolierung), H1 und H2 sind die Dicken der beiden Wicklungen.

Die Streuinduktivität ist somit unabhängig vom Kernmaterial und von einem Luftspalt in einem Kern. Hauptfaktoren für die Streuinduktivität sind die geometrischen Unterschiede der beiden Wicklungen. Um die Streuinduktivität der Spule in Bild 6b zu minimieren, ist entweder die Länge der Spule L1 zu vergrößern oder der Abstand zwischen den Wicklungen zu verringern.

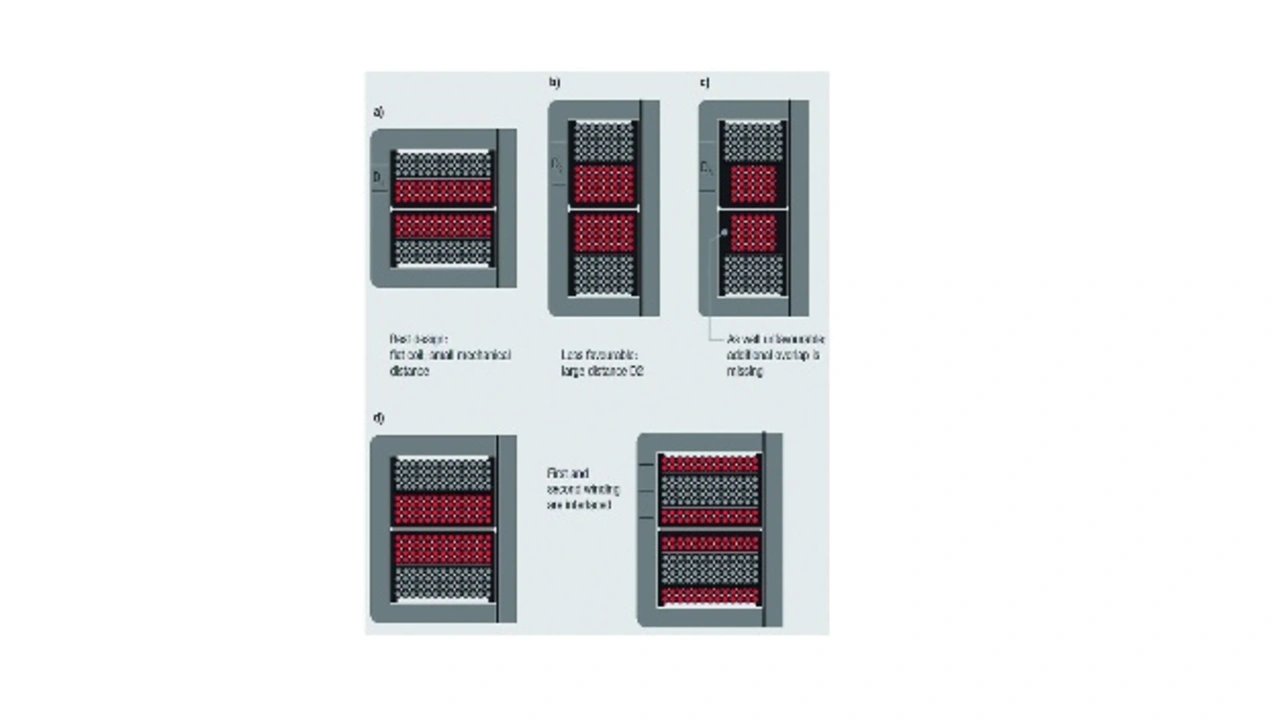

Daher muss die Fläche A1 der Fläche A2 entsprechen. Das lässt sich erreichen, indem man beispielsweise beide Spulen bifilar auf den gleichen Kern wickelt. Bild 7 zeigt verschiedene mögliche Wicklungskonfigurationen. Bei der vorhandenen Geometrie ist das am häufigsten verwendete Mittel eine Sandwich-Konstruktion (Bild 7, unten rechts), bei der die Sekundärwicklung zwischen der geteilten Primärwicklung gewickelt ist.

- Eng umschlungene, gekoppelte Induktivitäten

- Einfluss der Streuinduktivität

- Einfluss der Streukapazitäten