Große Feldstudie

Was Navigationssysteme wirklich leisten können

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Akzeptanz und Nutzung von Navigationssystemen

Da es sich bei den Untersuchungsteilnehmern überwiegend um langjährige Nutzer von fest integrierten Navigationssystemen handelt, ergibt sich in der Befragung wenig überraschend eine Bevorzugung des fest integrierten im Vergleich zum mobilen Navigationssystem. Eine Befragung von Autofahrern an einer Autobahnraststätte bzw. auf einem Supermarktparkplatz zeigt jedoch, dass sich diese Bevorzugung des integrierten Systems nicht einfach verallgemeinern lässt: Von den dort befragten 134 Nutzern eines Navigationssystems wurden diese Systeme generell sehr positiv bewertet. Unterschiede in der Zufriedenheit zwischen Nutzern von fest integrierten und mobilen Navigationslösungen waren dabei allerdings nicht festzustellen. Die Analyse des Nutzungsverhaltens im Rahmen der Feldstudie zeigt, dass die Routenführung beim fest eingebauten Navigationssystem auf ca. 25 % aller Fahrten aktiviert wird. Beim mobilen Navigationssystem geschieht dies auf ca. 20 % aller Fahrten. Da die Routenführung häufiger auf langen und nach Angaben der Fahrer auf unbekannten Fahrstrecken genutzt wird, resultiert daraus eine Nutzungsdauer von insgesamt 47 % der gesamten Fahrzeit für das fest integrierte und 33 % für das mobile Navigationssystem.

Jobangebote+ passend zum Thema

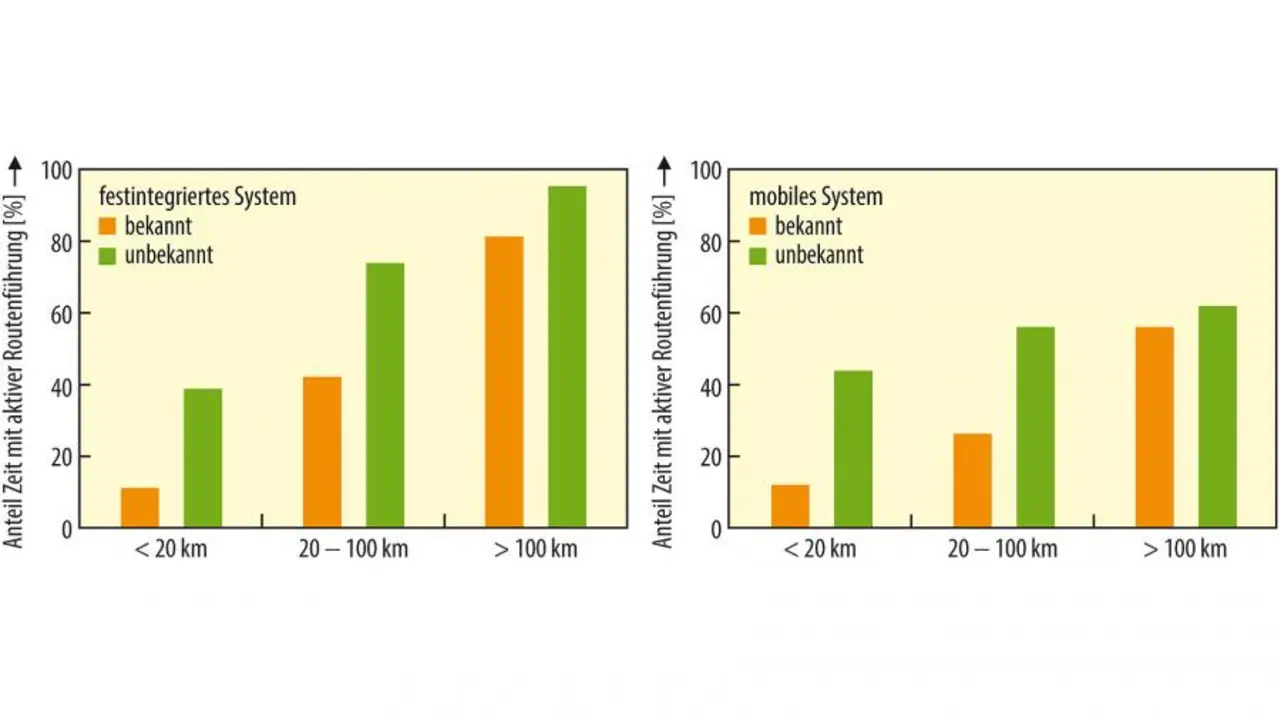

Bild 4 verdeutlicht den Einfluss der Streckenlänge und -bekanntheit auf den Anteil der Zeit, der mit aktiver Routenführung gefahren wird.

Beide Navigationssysteme werden von Fahrern bevorzugt auf Autobahnen (69 % der Zeit beim fest eingebauten, 45 % beim mobilen Navigationssystem) genutzt, gefolgt von Landstraßen (42 % bzw. 29 %). Innerorts sinkt der Anteil der Zeit, in dem die Routenführung aktiv ist, auf 27 % bzw. 22 %. Für beide untersuchten Varianten zeigt sich somit, dass es sich bei dem Navigationssystem um ein stark genutztes und von den Fahrern akzeptiertes Assistenzsystem handelt. Die Fahrer gaben auch an, dass sie das System nicht nur wegen der Zielführung verwenden. Weitere wichtige Funktionen sind die Vermeidung von Staufahrten sowie die Schätzung der Ankunftszeit durch das System. Außerdem trägt subjektiv insbesondere das fest integrierte System zu einer signifikanten Erhöhung des Fahrkomforts bei.

Auswirkungen von Navigationssystemen auf die Fahreffizienz

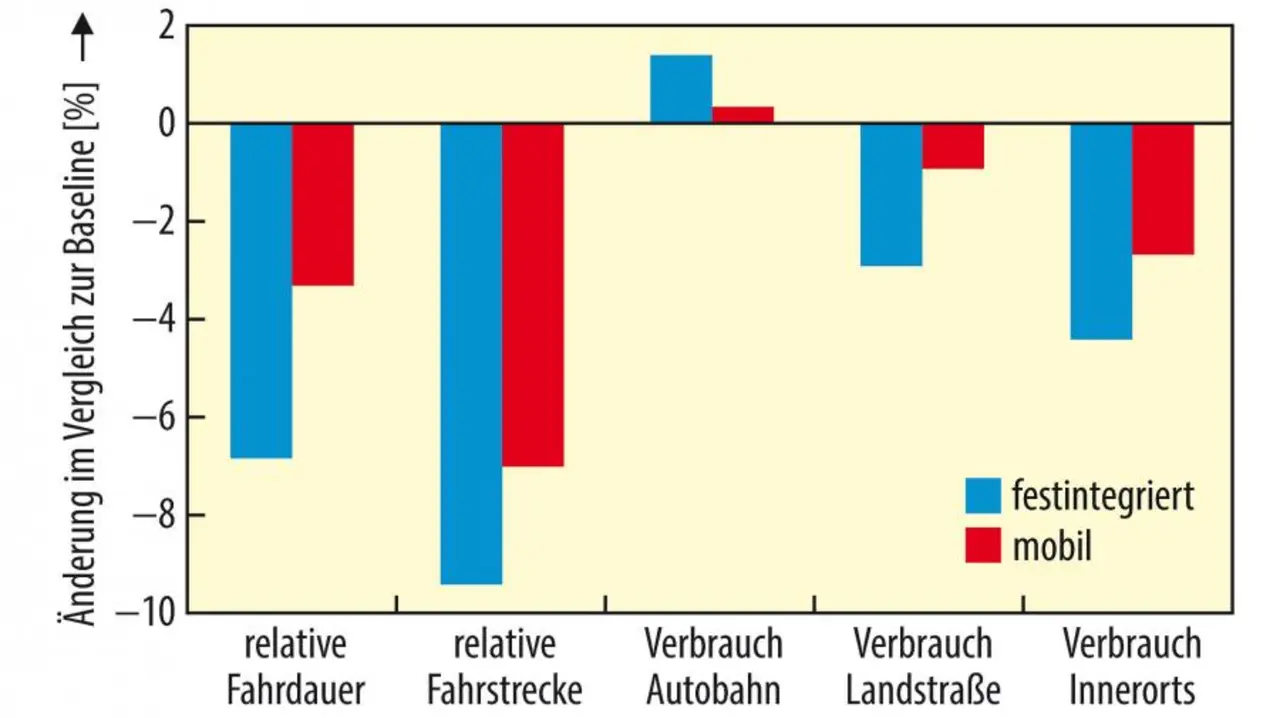

Ein Ziel der Feldstudie war es, die Auswirkung eines Navigationssystems auf die Fahreffizienz zu untersuchen. Da die Fahrstrecken von den Fahrern frei gewählt werden konnten und diese somit nicht direkt vergleichbar sind, ist es nicht möglich, absolute Fahrstrecken bzw. -dauern zur Bewertung der Effizienz heranzuziehen. Stattdessen werden für jede Fahrt die gemessene Fahrdauer bzw. -strecke mit Referenzwerten verglichen, die sich mit einem Internet-Routenplaner ermitteln lassen. Pro Fahrt wird der Unterschied zwischen tatsächlich benötigter und vom Routenplaner geschätzter Fahrdauer bzw. -strecke berechnet. Der Vergleich mit Fahrten ohne Navigationssystem zeigt, dass sich bei Fahrten mit Naviga- tionssystemnutzung die Fahrdauern signifikant verringern. Unterschiede in der relativen Fahrstrecke werden allerdings aufgrund größerer Varianzen zwischen den Fahrern nur für das fest integrierte Navigationssystem statistisch signifikant.

Als weiterer Indikator für die Fahreffizienz wird die Änderung im Verbrauch betrachtet. Auf Innerortsstrecken und auf Landstraßen verringert sich mit dem fest integrierten Navigationssystem und aktiver Routenführung der Verbrauch signifikant. Dieser Effekt trat bei den mobilen Lösungen nicht auf. Das liegt daran, dass sich die beiden Systeme beim verwendeten Routenalgorithmus voneinander unterscheiden: Das fest integrierte System präferiert große Hauptstraßen. Im Gegensatz dazu beinhalten die mit dem mobilen Navigationssystem gefahrenen Strecken einen größeren Anteil an Nebenstraßen.

Bei der Verkürzung der Fahrdauer sind beide Varianten vergleichbar effektiv, allerdings sind die Auswirkungen auf den Verbrauch unterschiedlich: Der Algorithmus, der Hauptstraßen präferiert und Nebenstraßen meidet, steht mit einer signifikanten Verringerung des Verbrauchs in Zusammenhang; für den anderen Algorithmus zeigen sich keine Effekte (Bild 5).

Auswirkungen von Navigationssystemen auf die Fahrsicherheit

Da es sich bei einem Navigationssystem nicht um ein Sicherheitssystem im eigentlichen Sinne handelt, sind direkte Auswirkungen auf die Fahrsicherheit nicht unbedingt zu erwarten. Es ist allerdings möglich, dass die frühzeitige Information des Fahrers über die zu wählende Strecke eine stärker antizipierende und weniger abrupte Fahrweise unterstützt. Außerdem ist es denkbar, dass das Navigationssystem die Fahrer so entlastet, dass sie mehr Aufmerksamkeit auf das Fahren verwenden und so kritische Fahrsituationen leichter vermeiden können. Falls es positive Effekte eines Navigationssystems auf die Fahrsicherheit gibt, so sollten diese verstärkt an bzw. direkt vor Kreuzungspunkten zu finden sein. Dies sind typische Situationen, in denen ein Navigationssystem den Fahrer durch die Routeninformation besonders entlastet.

Um die Auswirkung auf die Fahrsicherheit bewerten zu können, werden Parameter berechnet, die mit kritischen Fahrsituationen bzw. Fahrfehlern in Verbindung stehen. Wichtigster Indikator ist in der Feldstudie die Häufigkeit von kritischen Fahrsituationen an Kreuzungen. Als kritisch gilt eine Fahrsituation dann, wenn geschwindigkeitsabhängige Grenzwerte in der Querbeschleunigung, Gierrate oder Längsverzögerung überschritten werden. Außerdem gibt es Kriterien für sehr kleine Abstände. Innerorts ergibt sich für Kreuzungen eine sig-nifikante Abnahme von kritischen Fahrsituationen von ca. 5 %, wenn mit aktiver Routenführung gefahren wird. Dieser Sicherheitsgewinn spiegelt sich in einer signifikanten Abnahme des Anteils von Zeitintervallen mit sehr kleinen Abständen, der Häufigkeit von Spurfehlern und der Häufigkeit von starken Bremsungen in Innerortsabschnitten wider. Insgesamt zeigt sich für das Fahren im städtischen Bereich eine Verbesserung der Fahrsicherheit beim Fahren mit aktiver Routenführung sowohl in der Längs- als auch in der Querführung. Dieses Ergebnis ist unerwartet und aus bisheriger Forschung zu den Effekten von Navigationssystemen nicht zu erwarten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass solche Fragen bisher bei Navigationssystemen nicht im Fokus der Forschung standen, da es sich primär nicht um ein Sicherheitssystem handelt.

Zukünftige Untersuchungen

In dieser Feldstudie gab es Hinweise darauf, dass es einen Einfluss des Routenalgorithmus auf den Verbrauch gibt. Für zukünftige Untersuchungen ist es allerdings wünschenswert, nicht nur Fahren mit beziehungsweise ohne Navigationssystem zu vergleichen, sondern systematisch die Eigenschaften des Routenalgorithmus zu variieren, um dessen Einfluss auf den Verbrauch exakter zu erfassen.

Auch ein positiver Effekt auf die Fahrsicherheit ließ sich bei Navigationssystemen mit aktiver Routenführung nachweisen. Was die genaue Ursache dieses Ergebnisses ist, kann anhand der gezeigten Ergebnisse jedoch nicht eindeutig gesagt werden. Es ist denkbar, dass tatsächlich das Navigationssystem den Fahrer vor Kreuzungen so entlastet, dass ein Sicherheitsgewinn resultiert. Es ist aber auch möglich, dass auf den Strecken, auf denen Fahrer bevorzugt mit aktiver Routenführung unterwegs sind (beispielsweise unbekannte Strecken), generell defensiver gefahren wird. Da bisher in der Literatur keine Auswirkungen von Navigationssystemen auf die Fahrsicherheit beschrieben worden sind, ist auch hier keine Kausalinterpretation möglich. Der Befund ist vielmehr als Hinweis zu interpretieren, dass Navigationssysteme neben ihrem eigentlichen Zweck auch andere Auswirkungen haben könnten. Zukünftige, auch experimentelle Forschung zum Thema Sicherheitsauswirkung von Navigationssystemen ist nötig, um das Ergebnis weiter zu bestätigen und mögliche Mechanismen hinter dem Befund zu verstehen.

Insgesamt liefert die Feldstudie wichtige Ideen und Anregungen für zukünftige weitere Forschungen zum Thema Navigationssysteme und ihre objektiv nachweisbaren Auswirkungen auf das Fahren.

Die Autoren

| Dr. Barbara Metz |

|---|

| ist seit März 2012 beim Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW GmbH) beschäftigt. Dort liegt einer der Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten auf der Planung und Auswertung von Feldstudien bzw. Naturalistic-Driving-Daten. Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Würzburg angestellt und dort zwischen 2008 und 2012 für das Projekt euroFOT verantwortlich. |

| Stefanie Schoch |

|---|

| machte ihr Diplom in Psychologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg 2006. Seit 2012 arbeitet sie am Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften GmbH (WIVW) als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie ist verantwortlich für unterschiedliche Projekte im Bereich Ergonomie, Usability und Akzeptanz von Fahrerinformations- und -assistenzsystemen. Im Projekt euroFOT wirkte sie an der Entwicklung der Methodik und des experimentellen Vorgehens, bei der Durchführung des FOT und bei der statistischen Auswertung mit. |

| Dipl.-Ing. Mariana Just |

|---|

| war von 2006 bis 2012 bei der BMW Forschung und Technik GmbH im Team Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten lag auf der Gestaltung von Anzeige- und Bedienkonzepten für vorausschauende Fahrerassistenzsysteme und der Untersuchung von Fahrerassistenzsystemen in Field Operational Tests. Seit Ende 2012 ist sie bei der BMW Group in der Vorentwicklung für die kundenorientierte Funktionsauslegung Fahrdynamik und Fahrerassistenz zuständig. |

| Friedemann Kuhn |

|---|

| hat einen Master in Psychologie und ist seit 1988 in verschiedenen Positionen bei der Daimler AG im Bereich Forschung/Vorentwicklung tätig. Er leitete unter anderem das Team „Kognitive Ergonomie“, welches sich mit der Entwicklung und Evaluation von Anzeige- und Bedienkonzepten für Fahrerassistenzsysteme beschäftigt. Ein weiterer Fokus seiner Arbeit liegt auf der Vertretung der Daimler AG in verschiedenen europäischen Forschungsprojekten (u.a. auch bei euroFOT). Aktuell hat er eine Fachfunktion im Bereich User Interaction Research inne. |

- Was Navigationssysteme wirklich leisten können

- Akzeptanz und Nutzung von Navigationssystemen