Koexistenz-Messungen

Guten Empfang garantieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Störsignale lückenlos erkennen

Erfassen und darstellen lassen sich derartige Störsignale im Frequenzbereich hinsichtlich ihrer Parameter mit Hilfe eines Spektrumanalysators. Aus den daraus gewonnenen Informationen ist es bereits möglich, Rückschlüsse auf den Ursprung und die Art des Störsignals zu ziehen. In der Praxis können diese Signale auch nur sehr kurz auftreten, jedoch trotzdem mit vergleichbaren Störungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

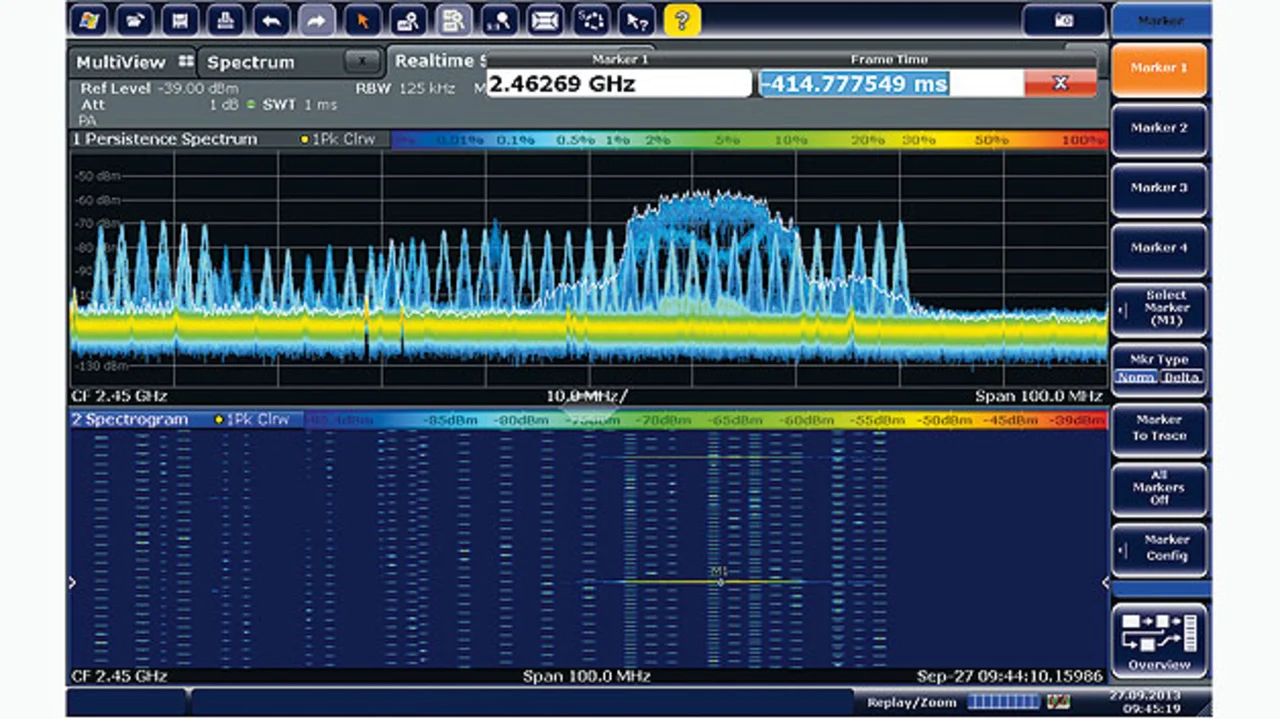

Daher kommt häufig ein Echtzeit-Spektrumanalysator zum Einsatz. Ausgestattet mit der Real-Time-Option R&S FSW-K160RE messen Geräte wie der R&S FSW von Rohde & Schwarz im Echtzeit-Betrieb zeitlich lückenlos und erfassen damit jedes noch so kurze Ereignis für die Analyse. Die Frequenzsprünge von Bluetooth-Signalen lassen sich besonders gut im Spektrogramm-Modus verifizieren (Bild 2). Dieser zeigt an, wie sich das Spektrum des Signals über der Zeit verändert. Der Anwender bekommt dadurch einen guten Überblick hinsichtlich des Signalverlaufs und kann bereits kurze Signalstörungen ermitteln. Um zu ermitteln, inwieweit die einzelnen Funksysteme gestört werden, sind jedoch weitere Messungen erforderlich.

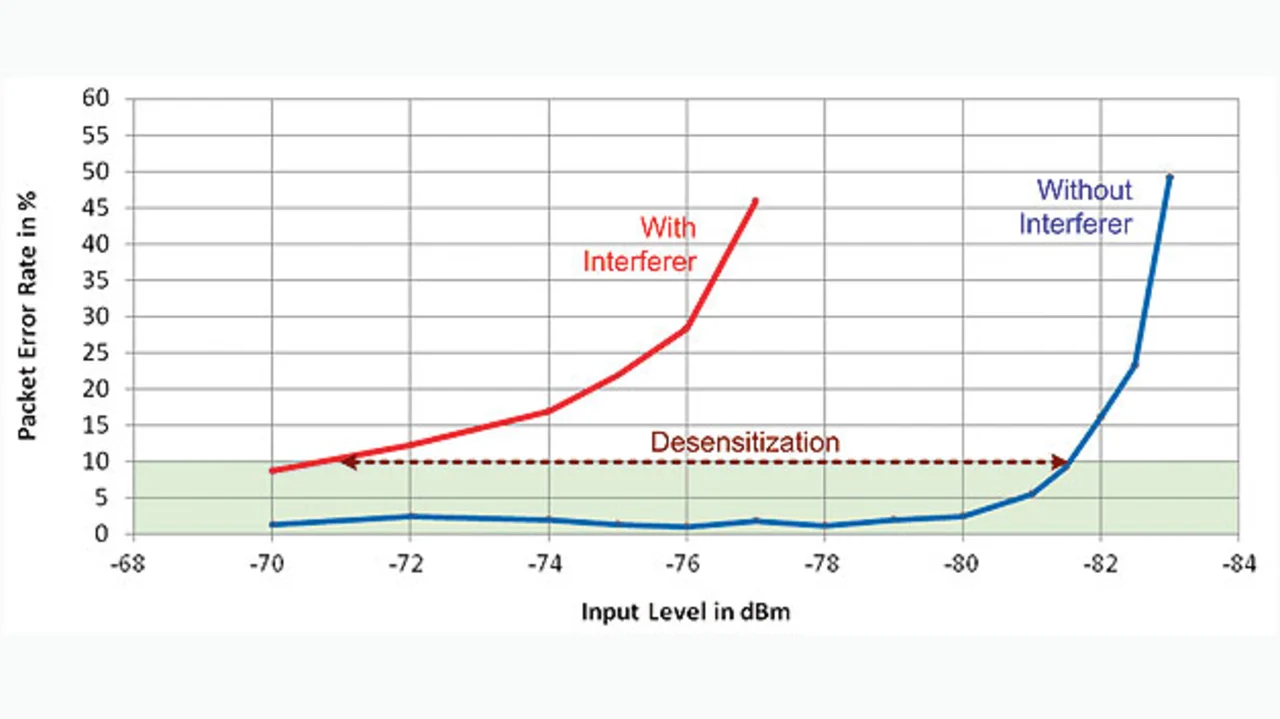

Bei der Koexistenz-Messung wird die sogenannte Desensitization ermittelt, also der faktische Rückgang der Empfindlichkeit des Empfängers aufgrund einer starken Einstrahlung eines Nachbarsignals. Als wichtiges Bewertungskriterium bei der Bestimmung der Empfindlichkeit eines Empfängers gilt die Bitfehlerhäufigkeit. Dabei empfängt das zu testende Gerät innerhalb eines definierten Zeitraums eine bestimmte Anzahl von Bits, welche mit einem Referenzsignal verglichen wird. Bei WLAN und Bluetooth spricht man dabei von der Packet Error Rate (PER), bei LTE von der Block Error Rate (BLER). Bei dieser Messung lässt sich beobachten, dass unterhalb eines bestimmten Empfangspegels die Fehlerhäufigkeit ansteigt (Bild 3, blaue Kurve).

Tritt am Eingang des Empfängers ein zusätzliches Störsignal auf, wird die Kurve gleichsam nach links verschoben (Bild 3, rote Kurve). Die Empfindlichkeit des Empfängers nimmt deutlich ab. Für Koexistenz-Messungen eignet sich insbesondere ein multistandardfähiger Mobilfunkmessplatz. Mit der R&S-CMW500-Testplattform etwa lassen sich nicht nur alle wichtigen zellularen und nichtzellularen Mobilfunkstandards vermessen, sondern dies ist auch bei verschiedenen Funksystemen gleichzeitig möglich. Die Plattform ist damit in der Lage, sowohl das Nutzsignal als auch das Störsignal mit einem Gerät zu generieren. Um die Ausbreitung der Signale innerhalb der Fahrgastzelle inklusive gegenseitiger Beeinflussung realitätsnah abbilden zu können, ist für den Testaufbau eine Verbindung über die Luftschnittstelle unerlässlich und in jedem Fall den einfacher zu realisierenden Kabelanschlüssen vorzuziehen. Für kleine Aufbauten lässt sich dafür zunächst eine kompakte Messzelle nutzen. Der Eingangsteil des R&S CMW500 hat mehrere HF-Anschlüsse für die Sende- und Empfangssignal-Pfade, sodass im einfachsten Fall keine Schaltmatrix erforderlich ist

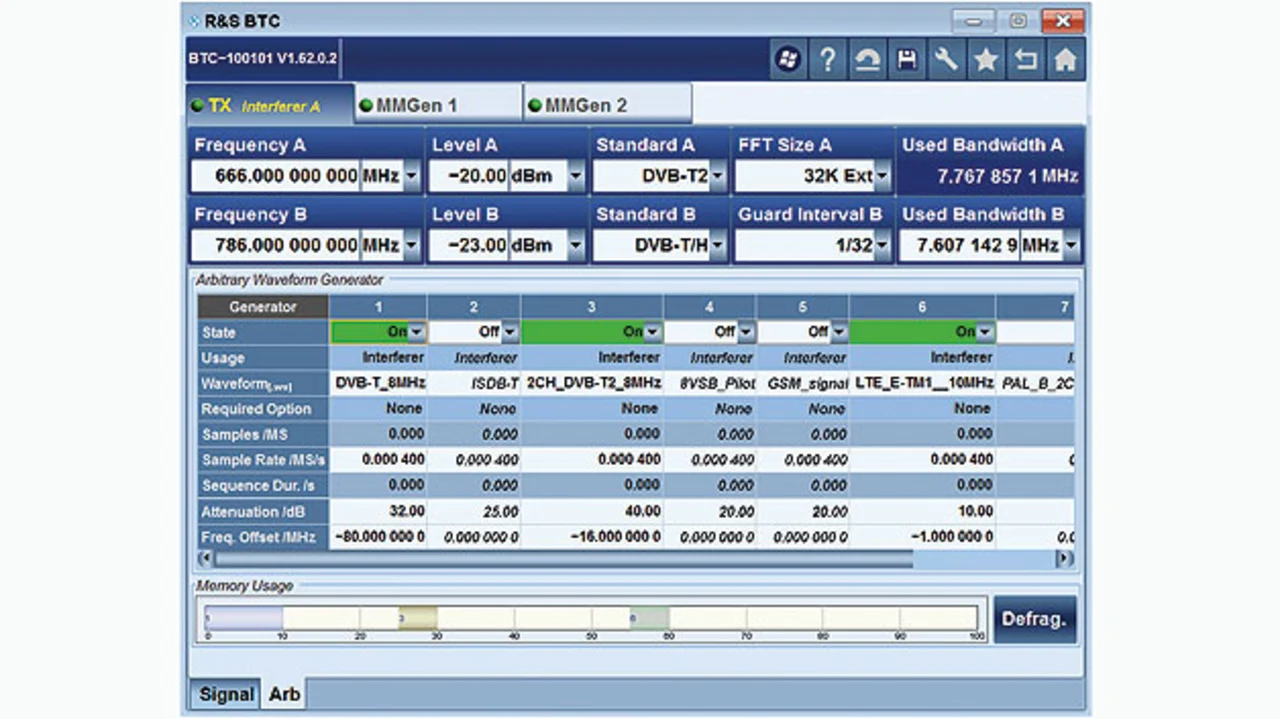

Für die Simulation eines Mehrfachempfangs von Rundfunksignalen bietet sich eine weitere Multistandard-Plattform an. Das Broadcast Test Center R&S BTC generiert mit zwei unabhängigen Echtzeit-Signalpfaden und bis zu acht Arbitrary Waveform-Generatoren alle erforderlichen HF-Signale für die globalen TV- und Rundfunkstandards inklusive entsprechender Störsignale. (Bild 4). Dadurch stehen dem Entwickler nicht nur die Signale des lokalen öffentlichen Netzes zur Verfügung, sondern auch die anderer Länder, die für ein weltweit gültiges Szenario notwendig sind.

Zukünftig permanent vernetzt

Bei den beschriebenen Anwendungen geht es nicht nur darum, im Auto telefonieren oder portable Geräte an das Infotainment-System anbinden zu können. In Zukunft werden die Autos permanent mit ihrer Umgebung verbunden sein. Das ermöglicht zum Beispiel von unterwegs einen schnellen Zugriff auf den Firmenserver oder auf die Heizung zu Hause, oder es dient der Servicewerkstatt für eine Fehlerferndiagnose am Fahrzeug.

Über den WLAN-Standard 802.11p werden Fahrzeuge auch untereinander Informationen austauschen, um zum Beispiel vor einem Unfall, einer Baustelle oder vor einer glatten Fahrbahn zu warnen. In Europa, den USA, Südkorea und Japan sind dafür bereits Frequenzbänder vergeben worden. Um den Empfang im Auto weiter zu optimieren, sollen Autos in Zukunft mit eigenen Mobilfunkstationen (LTE-Hotspots) ausgestattet werden. Mit solchen Minifunkzellen, die beispielsweise bereits in Gebäuden genutzt werden, lässt sich nicht nur eine gute Verbindung zwischen der Fahrzeugantenne und den Endgeräten herstellen. Sie ermöglicht auch eine individuelle Anpassung der Sendeleistung, um Störungen innerhalb des Autos zu reduzieren:

Der Autor

| Christoph Wagner |

|---|

| leitet bei Rohde & Schwarz in München das Marktsegment Automotive. Er studierte Nachrichtentechnik an der FH der Deutschen Telekom Berlin und an der Ingenieurhochschule in Kopenhagen. |

- Guten Empfang garantieren

- Störsignale lückenlos erkennen