Ladeinfrastruktur von Mennekes

Immobilien fit machen für die E-Mobilität

Die Bundesregierung fördert mit unterschiedlichen Maßnahmen die E-Mobilität. Entsprechende Investitionen in Lademöglichkeiten sorgen nicht nur für eine Aufwertung von Immobilien, sondern machen sie auch zukunftssicher.

Mennekes hat für die Elektromobilität unterschiedliche Produkte entwickelt – von der Ladebox an der Tiefgaragenwand bis zur installierten Ladesäule mit mehreren Ladepunkten.

Der geltende Rechtsrahmen hinsichtlich der Bauleitplanung, insbesondere das Baugesetzbuch (BauGB), stellt kein Hemmnis bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur im Neubau beziehungsweise aufgewerteten Altbau dar. Die Errichtung von Ladeinfrastruktur in Neubauten oder zumindest die Bereitstellung von Leerrohren zur späteren Errichtung ist nicht genehmigungspflichtig.

Nachträglich installierte Ladeinfrastruktur im Bestand muss vom Eigentümer realisiert werden. Mieter müssen sich mit dem Vermieter oder der Wohnungseigentümergemeinschaft absprechen, da sie ohne Zustimmung keine baulichen Veränderungen vornehmen dürfen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Mit einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur besteht die Möglichkeit, die Immobilie attraktiv zu gestalten.

Produktauswahl

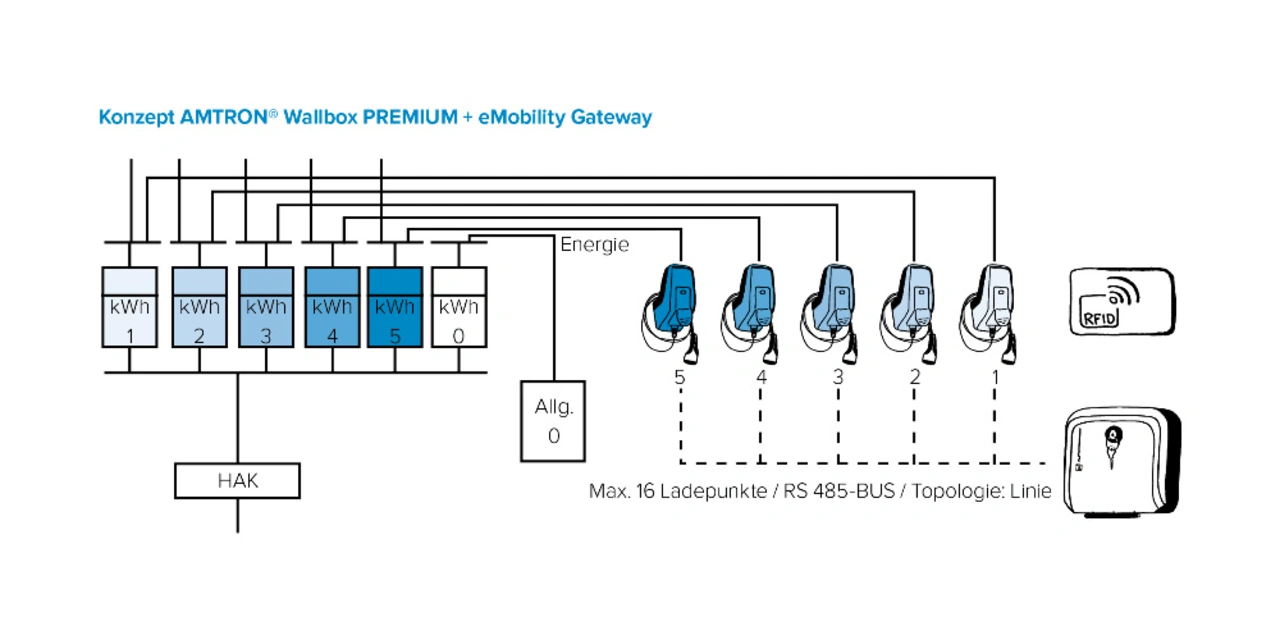

Die Art der Immobilie entscheidet über die passende Ladesäule. Bei kleineren Liegenschaften können Stellplätze an der Immobilie meist eindeutig den einzelnen Wohneinheiten zugeordnet werden. Die entsprechende Ladeinfrastruktur kann über die vorhandene Installation versorgt werden. Mehrparteienhäuser oder große Wohnungsbauprojekte hingegen benötigen oftmals eine vernetzte Ladeinfrastruktur, die zentral verwaltet werden kann.

Abrechnung von Ladestrom

Für die Abrechnung von Ladestrom stehen aktuell drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Nebenkostenabrechnung: Bei einer Abrechnung über die Nebenkosten erfolgt der Anschluss hinter dem Stromzähler der jeweiligen Wohneinheit.

- Flatrate: Möchten Vermieter die Ladung für einen pauschalen Monatsbetrag zur Verfügung stellen, werden die Ladestationen über einen gemeinsamen Zähler angeschlossen.

- Ladekarte oder App: Vermieter können auch eine Ladekarte eines Energieversorgers wählen – dann werden die Ladestationen von dem jeweiligen Anbieter betrieben und auch abgerechnet.

Damit nur Berechtigte die Ladesäule verwenden können, wird der Zugang reglementiert. Der Zugang per App oder RFID-Ladekarte kann genau zugeordnet werden, damit Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen immer nachvollziehen können, von wem, wo, wann und wie viel geladen wurde.

Lastmanagement und Ladeleistung

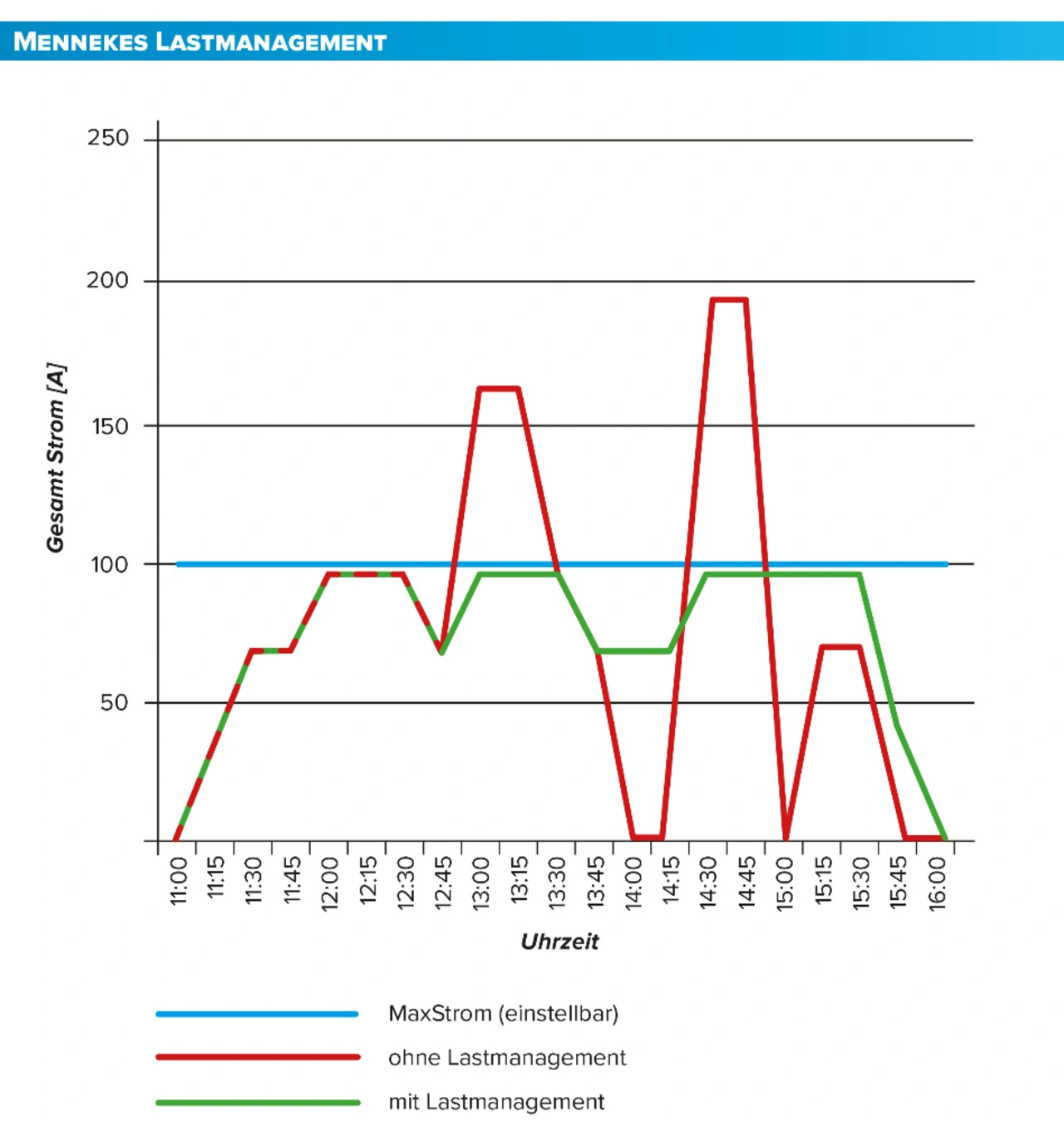

Eine Ladeinfrastruktur mit mehreren Ladepunkten kann nur sinnvoll betrieben werden, wenn auch ein verlässliches Lastmanagement berücksichtigt ist.

Sobald eine große Anzahl von Ladevorgängen gleichzeitig gestartet wird, bietet das Lastmanagement die Betriebssicherheit für die gesamte Mieteinheit und verteilt den zur Verfügung stehenden Strom sinnvoll.

Im privaten Umfeld dürften Parkplätze mit Ladeleistungen von 3,7 bis 11 kW ausreichend dimensioniert sein, da die Elektroautos in der Regel nachts oder auch tagsüber mehrere Stunden auf dem Parkplatz stehen. Werden Ladestationen mit 11 kW Ladeleistung eingesetzt, können alle Fahrzeuge zuverlässig geladen werden.

Für den Betrieb einer vernetzten Ladeinfrastruktur ist eine Software sinnvoll, wie beispielsweise »chargecloud«. 2016 ist Mennekes zusammen mit »powercloud« und RheinEnergie ein Joint Venture eingegangen – »chargecloud« ermöglicht eine flexible Verwaltung der Ladeinfrastruktur.

Das Produkt regelt die Zugriffsberechtigungen der Nutzer und bietet zudem Fernsteuer-, Service- und Wartungsfunktionen.

Sichere Ladeinfrastruktur

Für die Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gelten die gleichen Normen zur Funktionssicherheit wie für andere technische Anlagen.

Es gibt diverse Normen zur Funktionssicherheit, die auch die verbindenden Kabel und die Kommunikationsschnittstellen betreffen. Bauteile, Fahrzeug und Anlagen müssen den Normen nachweislich entsprechen.

Werden alle Richtlinien, Normen und Prüfverfahren beachtet, bestehen keine Bedenken gegenüber einer Ladeinfrastruktur und dem Ladevorgang – auch in geschlossenen Räumen, Garagen und Tiefgaragen.