Komfortables AC-Laden

Fake-DC für Bestandsflotten

Einstecken und Laden – das verspricht der neue Standard für E-Fahrzeuge. Der Nachteil: Fahrzeuge und Ladesäulen müssen mit geeigneter Technik ausgestattet sein. Der Großteil der bestehenden E-Auto-Flotte ist daher außen vor. An diesem Punkt setzt das von Chargebyte entwickelte Fake-DC-Verfahren an.

Knapp 1,4 Mio. neue PKWs wurden im ersten Halbjahr 2023 zugelassen, davon rund 220.000 Elektroautos – ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 31,7 Prozent. Zum 1. Januar 2023 hatte der Bestand an batterieelektrischen PKWs (BEV) laut Kraftfahrt-Bundesamt erstmals die Millionengrenze überschritten. Den 1,26 Mio. Fahrzeugen stehen aktuell rund 34.200 öffentliche Ladestationen gegenüber, mit circa 74.000 Normal- und 17.000 Schnelladepunkten. Ein Missverhältnis, das immer weiter auseinanderklafft.

Jobangebote+ passend zum Thema

Umso ärgerlicher ist es, wenn man an einer der begehrten Ladesäulen den Akku nicht gefüllt bekommt. Mal ist die Ladesäule ganz ausgefallen, mal braucht man die »richtige« App oder eine ganz bestimmte Verbundnetzkarte, mal hat man nicht das passende Zahlungsmittel zur Hand oder es scheitert schlicht an der Bedienung, die sich je nach Hersteller teils völlig unterschiedlich gestaltet.

Besserung erst auf mittlere Sicht

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Ladeverfahren: Mit Wechselstrom (AC) oder mit Gleichstrom (DC). Beim DC-Laden ist bereits eine komplexe Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule etabliert, die jedoch noch Raum für Verbesserungen lässt. Beim AC-Laden ist dagegen eine High-Level-Kommunikation eher die Ausnahme: In der Regel sind nur rudimentäre Kommunikations-Funktionen vorhanden, sodass der Aufwand für den Nutzer höher ist, doch zugleich auch die Wahrscheinlichkeit für Probleme beim Ladevorgang.

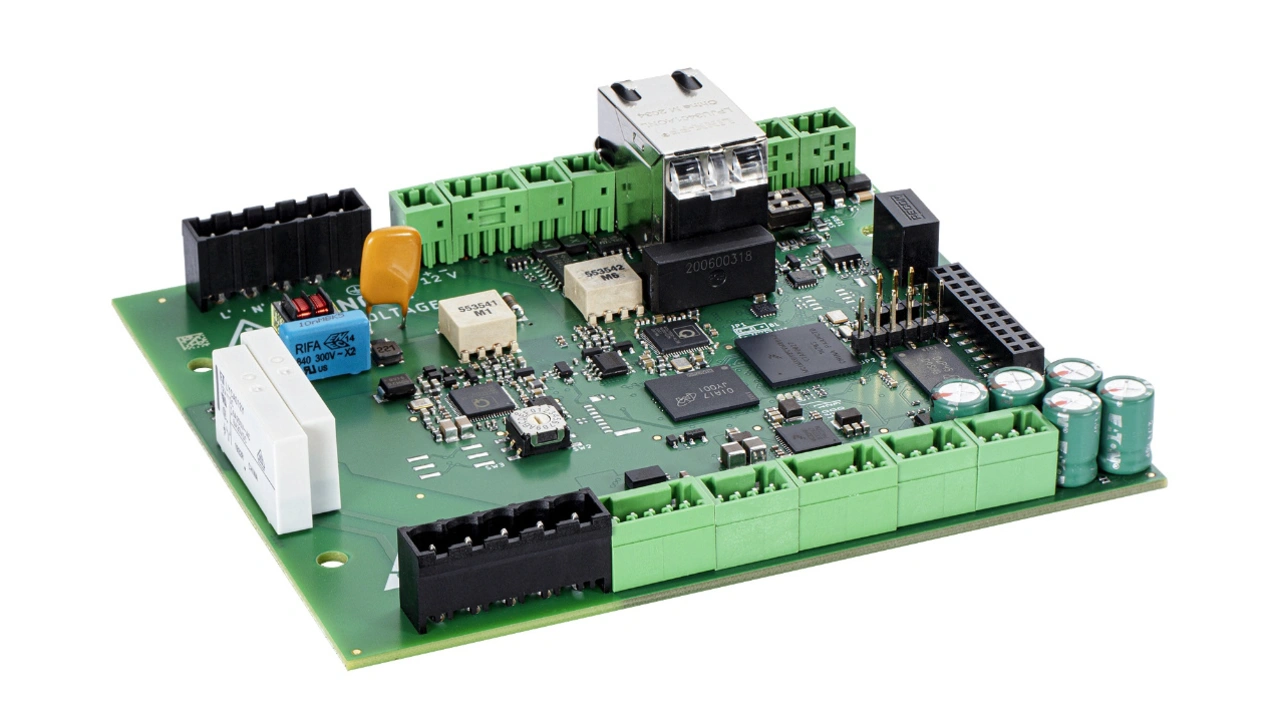

Der Ausweg aus diesem Dilemma führt über »Plug & Charge« – ein in ISO 15118 standardisiertes Verfahren, das es ermöglicht, die Identifizierung für die nachfolgende Abrechnung automatisch abzuwickeln. Einmal konfiguriert, werden mit dem Einstecken des Ladekabels alle benötigten Informationen übertragen und der Ladevorgang wird unmittelbar gestartet. Funktionieren kann Plug & Charge (PnC) jedoch nur dort, wo sowohl Ladesäule als auch Fahrzeug entsprechend ausgerüstet sind. Der deutsche Elektromobilitäts-Ausrüster Chargebyte hat mit seinem Charge Control C beispielsweise einen Controller für Ladesäulen im Programm, der neben der Low-Level-Kommunikation gemäß IEC 61508 auch die High-Level-Kommunikation gemäß ISO 15118-2 beherrscht und damit für Plug & Charge im AC-Bereich vorbereitet ist.

Der relativ junge Standard wird bereits von verschiedenen Ladenetz-Betreibern forciert und insbesondere mit neu errichteten Schnelladesäulen ausgerollt. Daher ist aktuell nur ein Bruchteil der Ladepunkte entsprechend ausgerüstet. Ähnlich sieht es am anderen Ende des Ladekabels aus: Erst wenige Hersteller haben die PnC-Unterstützung integriert, zahlreiche Elektroauto-Neuerscheinungen kommen jedoch weiterhin ohne Unterstützung für PnC-Verfahren. Sofern nicht ab Werk vorbereitet, werden diese E-Fahrzeuge auch in Zukunft kein Plug & Charge anbieten können.

Günstige Technik außen vor – eigentlich

Angesichts des Mangels an öffentlichen Lademöglichkeiten werden nicht nur Privatleute aktiv, die sich eine Wallbox in der Garage installieren, oft in Kombination mit einer eigenen PV-Anlage. Daneben engagieren sich Betriebe und Kommunen, die auf dem eigenen Werksgelände oder im Betriebshof Ladepunkte anbieten, oder Fördervereine, die ihren Mitgliedern Ökostrom für das E-Auto zur Verfügung stellen.

Allen diesen Fällen ist gemein, dass sie in der Regel auf teure Schnell- oder High-Speed-Ladetechnik verzichten und stattdessen zu günstigerer AC-Ladetechnik greifen, sodass auch nur eingeschränkte Kommunikationsfähigkeiten zur Verfügung stehen. Für die Betreiber solcher sogenannter halböffentlicher Ladepunkte, die oft mehr oder minder frei zugänglich sind, ist in der Regel eine überprüfbare Berechtigung zwingende Voraussetzung.

Eine rechtssichere Identifizierung ist dagegen nicht nötig, wenn der entnommene Strom nicht mit dem Fahrzeugbesitzer abgerechnet wird. Beim DC-Laden wird beispielsweise die MAC-Adresse des Fahrzeugs übertragen – ein solches Identifizierungsmerkmal fehlt bei den wirtschaftlich attraktiveren AC-Ladepunkten, die lediglich einen Low-Level-Informationsaustausch unterstützen, und eben auch bei vielen Fahrzeugen, die AC-Laden lediglich mit einfachsten Funktionen unterstützen.

Im Rahmen der Entwicklung von PnC-Controllern hat Chargebyte daher nach alternativen Wegen einer Fahrzeugidentifikation gesucht, die sich für PKWs eignet, die nicht PnC-fähig sind bzw. keine High-Level-Kommunikation in Kombination mit AC-Ladern unterstützen. Die Experten von Chargebyte griffen dazu auf ihr tiefgreifendes Know-how in der Powerline Communication (PLC) zurück, die der Datenübertragung zwischen Fahrzeug und Ladesäule zugrunde liegt. Relevant waren hierbei insbesondere die Fragen des Verbindungsaufbaus und der ausgetauschten Daten während des sogenannten Handshakes und der folgenden TCP-IP-Verbindung.

Benutzerfreundlicher »Hack«

Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist ein benutzerfreundliches Verfahren namens Fake-DC. Damit wird auch bei AC-Ladern das Auslesen der MAC-Adresse ermöglicht. Die Fahrzeuglenker müssen sich nicht weiter identifizieren. Sie stecken das Ladekabel ein, und wenn die ermittelte MAC-Adresse für die Nutzung zugelassen ist, wird der Ladevorgang unmittelbar gestartet – ähnlich wie bei einem Autocharge-Verfahren.

Strenggenommen handelt es sich bei diesem Verfahren um einen »Hack«, denn sie weicht von den normierten Standards der Kommunikation zwischen Ladepunkt und E-Auto gemäß IEC 61851ab. Der Chargebyte-Controller in der AC-Lade-Infrastruktur signalisiert dem Fahrzeug nämlich zunächst, dass die Verbindung mit einem DC-Ladepunkt hergestellt sei. Daraufhin versucht das Fahrzeug, die für DC-Lader übliche TCP-IP-Kommunikation gemäß DIN SPEC 70121 und/oder ISO 15118-2 aufzubauen.

Sobald die Verbindung steht, wird unter anderem die MAC-Adresse des Fahrzeugs an die Säule gesendet. Manche Modelle übermitteln noch weitere Informationen wie beispielsweise den Ladezustand (State of Charge), sodass an der Wallbox oder der Ladesäule – oder auf einem Dashboard des Betreibers – eine Abschätzung zur Ladedauer ausgegeben werden kann.

Ist die MAC-Adresse identifiziert und als gültig erkannt, simuliert die Ladetechnik einen Kommunikationsfehler und startet den Verbindungsaufbau neu. Dieses Mal gibt sie sich jedoch als AC-Säule zu erkennen und leitet dann ganz normal und normgerecht den Ladevorgang ein. Ein unberechtigter Fahrer kann sich dagegen nicht einfach kostenlosen Strom erschleichen. Wird eine Fahrzeug-MAC übertragen, die nicht für die Nutzung freigegeben ist, bricht der Vorgang ab, ohne dass das Fahrzeug geladen wird.

Umsetzung in der Praxis

Da die Fake-DC-Methode in Teilen abweichend von gängigen Standards operiert, kann für das Funktionieren nicht garantiert werden. Die möglichen Risiken beim praktischen Einsatz werden jedoch von Chargebyte offen dargelegt: Theoretisch ist es möglich, dass ein unberechtigter Nutzer den Schutz umgeht. Dazu müsste er die MAC-Adresse eines berechtigten Nutzers kennen und sein Fahrzeug so manipulieren, dass es ebenfalls diese MAC-Adresse ausspielt.

Nicht alle Fahrzeuge erlauben es, nach einem Verbindungsabbruch nahtlos einen neuen Versuch zu starten. Bestimmte Modelle verlangen nach der simulierten Fehlermeldung, das Ladekabel zu entfernen und erneut einzustecken. In diesem Fall ist Fake-DC nicht nutzbar. Es laufen jedoch kontinuierlich Tests, welche Baureihen und Modelle kompatibel sind und welche nicht. Entsprechende Listen können Interessenten vorab einsehen.

Es gibt keine Garantie, dass die Funktionsfähigkeit langfristig gewahrt bleibt. Der Fahrzeughersteller könnte bei einem Update der Betriebssoftware Maßnahmen treffen, um den Fake-DC-Ladevorgang zu unterbinden.

Aktuell laufen Tests gemeinsam mit dem Wallbox-Hersteller OpenWB, der auch die Controller-Elektronik von Chargebyte nutzt. Ziel ist es, gemeinsam bis Anfang des kommenden Jahres eine Fake-DC-fähige Wallbox auf den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit mit dem hessischen Wallbox-Hersteller ist jedoch nicht exklusiv.

Komfort im Fokus

Auch wenn die Zahl der Elektrofahrzeuge derzeit schnell zulegt, sind Komfort und Bedienbarkeit in diesem Umfeld nach wie vor ein kritisches Thema – angefangen bei Reichweite und Ladedauer über Zuverlässigkeit und Handhabung der Ladesäulen bis hin zu der Frage, wo man überhaupt einen (freien) Ladepunkt findet, wenn man ihn braucht.

Umso größer ist der Anreiz für Kommunen, Firmen oder beispielsweise gemeinnützige Vereine, für den eigenen Fahrzeugbestand sowie Elektroautos von Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern eigene halböffentliche Ladepunkte einzurichten, die den wachsenden Bedarf decken und zugleich gegen missbräuchliche Nutzung geschützt sind. Dabei kann das Fake-DC-Verfahren von Chargebyte einen guten Beitrag leisten, der die in Anschaffung und Betrieb wirtschaftliche AC-Ladetechnik mit der für die Betreiber nötigen Sicherheit und – soweit von den Fahrzeugen unterstützt – weiteren Komfortmerkmalen wie etwa dem Auslesen des Ladestandes verknüpft.

Die Autoren

Stefan Nagel ist CTO bei Chargebyte und Harry Jacob ist ein freier IT-Autor aus Augsburg.