Elektrische Direktantriebe verbessern

Effiziente Dauermagnete

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Neue Motorenkonzepte für schnell laufende Antriebe

Das zweite große Ziel des PerEMot-Forschungsprojektes bestand in der Entwicklung und Untersuchung von Motorkonzepten, die die Energieeffizienz von permanenterregten elektrischen Maschinen verbessern. Dabei stand insbesondere die Umsetzung einer echten Feldschwächung als vielversprechendstes Konzept zur Reduktion von Verlusten bei hohen Drehzahlen im Fokus der Entwicklungsarbeit. Um zu beurteilen, ob sich Materialien mit einer starken Temperaturabhängigkeit der Sättigungsmagnetisierung für eine Feldschwächung in permanenterregten Motoren eignen, wurden sowohl bereits etablierte Materialsysteme, beispielsweise NiFe oder LaFeCoSi, als auch neuartige Werkstoffe, zum Beispiel spezielle Heuslerlegierungen, untersucht.

Jobangebote+ passend zum Thema

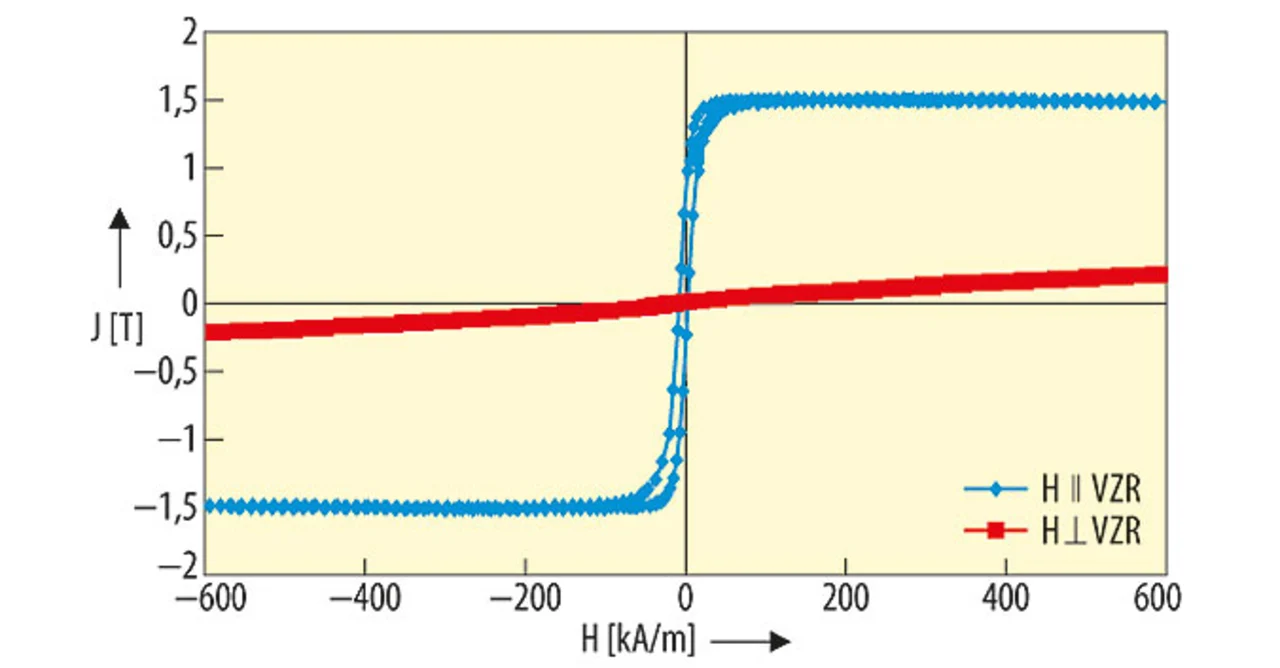

Der Durchbruch gelang mit der Herstellung eines im Elektromaschinenbau bisher noch unbekannten Materials (Bild 3). Die von der Vacuumschmelze entwickelten anisotropen Weichmagnete lassen sich entlang ihrer Vorzugsrichtung mit geringen Magnetfeldern vollständig auf- und ummagnetisieren. Quer zur Vorzugsrichtung ist die Situation dagegen eine völlig andere. In dieser Richtung sind selbst hohe magnetische Felder von mehreren Tesla nicht ausreichend, um die Sättigungsmagnetisierung des Materials einzustellen. Eine solch starke Richtungsabhängigkeit (Anisotropie) der Permeabilität war für konventionelle Weichmagnete bisher nicht zu realisieren. Das von Siemens entwickelte Motorkonzept des inversen Reluktanzmotors macht sich nun genau diese starke Anisotropie zu Nutze, um ein Drehmoment zu erzeugen. Weil bei solchen Motoren die Magnetisierung des Materials ausschließlich vom erregenden Magnetfeld abhängt, ist die geforderte Realisierung eines Feldschwächbetriebs mit einfachen Mitteln möglich. Es genügt, das erregende Feld zu reduzieren.

Nachdem das Potenzial dieses Werkstoffes erkannt worden ist, wurden verschiedene Optimierungen für eine Anwendung in der Elektromobilität durchgeführt und schließlich konnte die Vacuumschmelze dem Projektpartner Siemens ein entsprechendes Material zum Aufbau eines zweiten Demonstratormotors zur Verfügung stellen. Am Teststand bestätigten sich die hohen Erwartungen. Die Simulationsergebnisse ließen sich weitestgehend reproduzieren und die Motorleistung war einem kommerziellen Vergleichsmotor ohne anisotrope Weichmagnete deutlich überlegen. Somit konnte durch die gemeinsame Entwicklungsarbeit der Projektpartner auch das zweite große Ziel des Projektes erreicht werden. Ob sich der Einsatz elektrischer Direktantriebe in Elektrofahrzeugen durch anisotrope Weichmagnete grundlegend verändern wird, hängt jetzt stark davon ab, ob es gelingt, das Material weiter zu verbessern und das volle Potenzial aufzuzeigen. Die Projektpartner werden die hier begonnene Entwicklung gemeinsam mit potenziellen Anwendern fortsetzen, um den für eine nachhaltige Mobilität nötigen technischen Fortschritt weiterhin mit maßgeschneiderten Werkstoffen voranzutreiben.

Der Autor

| Dr. Christoph Brombacher |

|---|

| studierte von 2001 bis 2007 Physik an der Universität Konstanz. In den folgenden drei Jahren promovierte er an der Technischen Universität Chemnitz auf dem Gebiet der hartmagnetischen Nanostrukturen. Von 2010 bis 2011 arbeitete Dr. Brombacher am Lehrstuhl Oberflächen- und Grenzflächenphysik der TU Chemnitz. Seit 2011 ist er als Entwicklungsingenieur Dauermagnete bei der Vacuumschmelze in Hanau tätig. |

- Effiziente Dauermagnete

- Neue Motorenkonzepte für schnell laufende Antriebe