Alternative Li-Fi

Drahtlose Datenübertragung für kurze und lange Strecken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zielkonflikte und Verbindungskonfigurationen

Immer wieder auftretende Zielkonflikte entstehen in Bezug auf das Sichtfeld (Field of View, FoV), der Übertragungsstrecke und der möglichen Datenrate. Grundsätzlich gilt, dass die Erhöhung eines Parameters zu einer Leistungsverringerung einer der beiden anderen Größen oder zur Verringerung beider Größen führt. Zwischen diesen Parametern muss also ein Kompromiss gefunden werden. Natürlich spielen in der Praxis nicht nur diese drei Faktoren eine Rolle. Auch Parameter wie Bauraum, die Positionierungstoleranz für eine praxis-tauglichen Ausrichtung der Sende- und Empfängereinheiten zueinander, umliegende Rauschquellen wie Sonnenlicht oder andere Leuchtmittel sowie die benötigte Konnektivität sind bei der Implementierung zu berücksichtigen. Sollen die optischen Komponenten Bauteile wie Steckverbinder und Kabel ersetzen, ist eine häufige Anforderung außerdem die Herstellung einer Vollduplex-Kommunikation mit konstanter Down- und Uploadstream-Rate.

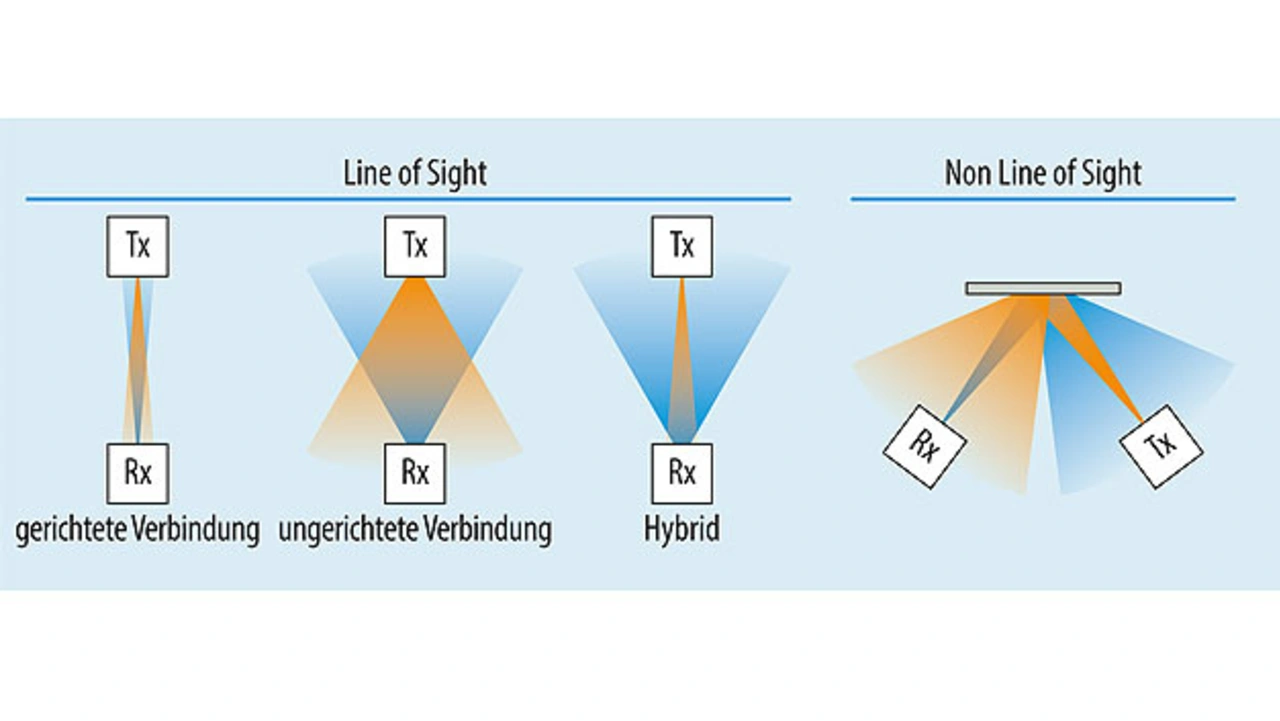

In der Li-Fi-Technologie unterscheidet man unterschiedliche grundsätzliche Konfigurationen (Bild 2). Zunächst wird zwischen gerichteten und ungerichteten Verbindungen unterschieden. Gerichtete Verbindungen ermöglichen hohe Datenraten, weil Pfadverluste und die Einstrahlung des Umgebungslichts minimiert werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Diese Art der Verbindung benötigt aber eine genauere Ausrichtung der Transceiver-Einheiten zueinander. Im Vergleich dazu müssen ungerichtete Verbindungen nicht exakt aufeinander ausgerichtet werden, weil die Sende- und Empfängereinheiten ein vergleichsweise großes Sichtfeld haben. Hybridsysteme kombinieren Transceiver mit einem und großem Field of View.

Ein weiteres Merkmal optischer Datenlinks ist die Unterscheidung zwischen einer direkten (Line of Sight, LOS) oder einer indirekten (Non Line of Sight, Non-LOS) Sichtverbindung. LOS-Systeme sind prinzipiell leistungsstärker und reduzieren das Symbolübersprechen aufgrund von Mehrweg-Empfang. Non-LOS-Verbindungen hingegen sind stabiler, weil mögliche Abschattungen keine so große Rolle spielen. Insofern kann über die reflektierenden Oberflächen eine Datenverbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt werden.

Datenübertragung über kurze Strecken

Bild 3 zeigt die monolithischen Komplexoptiken des Transceivers des Li-Fi-GigaDocks aus dem Evaluation Kit des Fraunhofer IPMS. Die Optik dient zugleich als Gehäuse des Transceivers. Das Kit wird vom Institut zur Test- und Evaluierungszwecken sowie für Demonstrationen bereitgestellt. Es können damit Punkt-zu-Punk-Datenverbindungen im Vollduplexmodus mit einer Datenrate bis zu 5 Gbit/s auf eine maximale Distanz von 10 cm aufgebaut werden. Der verwendete Transceiver nimmt dabei eine Fläche von 5 mm × 5 mm ein und lässt sich dank der schlanken Bauform anforderungsspezifisch integrieren. Der Emitter wird nach Laserklasse I betrieben. Die Technologie kann hinsichtlich Konnektivität, Bauform- und Größe sowie Datenraten (bis zu 12,5 Gbit/s) und Übertragungsdistanz auf den jeweiligen Anwendungsfall optimiert werden.

Die Li-Fi-GigaDock-Technologie eignet sich zudem, sichere und echtzeitfähige Datenschnittstellen zwischen rotierenden und statischen Bauteilen herzustellen. Messungen haben gezeigt, dass die Bitfehlerrate eines um die eigene Achse rotierenden Transceivers bei Betrieb bis zu 1400 U/min und einem Abstand von 25 mm nahezu fehlerfrei (Bitfehlerrate < E-11). Besonders zu beachten ist bei rotierenden Transceivern die exakte Ausrichtung zueinander. Üblicherweise kommen für solche Anforderungen Drehübertrager zum Einsatz, die aufgrund der ständig kontaktierenden Verbindung allerdings zur Verschleißanfälligkeit neigen. Weiterhin kann materialbedingt außerdem die Rotationsgeschwindigkeit eingeschränkt sein.

Datenübertragung über lange Strecken

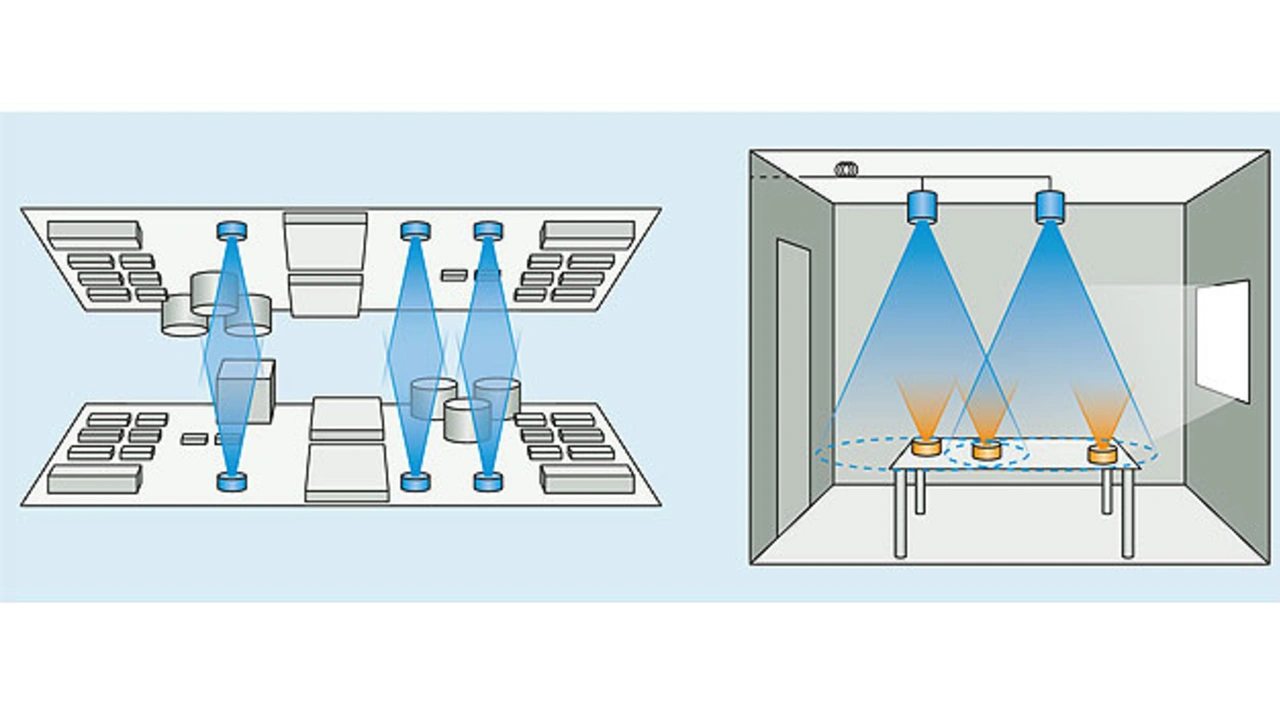

Die Li-Fi-Hotspot-Technologie ist für die Datenübertragung über größere Distanzen geeignet (Bild 4). Auch hier hat das Fraunhofer IPMS ein Kit entwickelt, das zum Beispiel eine Gigabit-Ethernet-1000Base-T-Verbindung optisch überbrücken kann.

Die Datenbrücke im Gerät wandelt das Ethernet-Protokoll in ein optisch drahtloses. Das Evaluierungsmodul kann ohne zusätzliche Software per Plug & Play mit einem CAT5-Kabel angeschlossen werden, die Stromversorgung wird über ein 5-V-Netzteil realisiert. Mit dem Kit lässt sich ein optischer Punkt-zu-Punkt-Datenlink im Halb- oder Vollduplexmodus aufbauen. Erreicht werden können mit dem Evaluierungkit Datenraten bis zu 1 Gbit/s, bei einer Übertragungsdistanz von maximal 5 m.

Die Technologie kann genauso wie die GigaDock-Technologie auf spezifische Anwendungsfälle angepasst werden. Anpassbar sind die Datenraten, Distanzen (bis zu 30 m) und natürlich die Schnittstellen wie USB 3.0, Ethernet, GigE-Ethernet. Ebenso ist die Integration der Module in verschiedenen baulichen Anforderungen möglich.

Der Autor

Dr. Alexander Noack

arbeitet seit 2011 am Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS. Noack ist Teamleiter der Optical Wireless Communications Group. Er

studierte an der Technischen Universität Dresden Elektrotechnik und promovierte dort 2016 im Themenfeld der mikrokontrollerbasierten Signalverarbeitung.

- Drahtlose Datenübertragung für kurze und lange Strecken

- Zielkonflikte und Verbindungskonfigurationen