Systemarchitektur

Die Zukunft des Kfz-Bordnetzes

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Ruhestrom-Management

Durch die drastisch gestiegene Anzahl von Steuergeräten ist das Ruhestrom-Management in allen Mittel- bis Oberklassefahrzeugen zu einer dominierenden Herausforderung geworden. Wie immer gibt es auch hier mehrere Lösungsansätze.

Der naheliegende Ansatz besteht darin, die jeweiligen Steuergeräte in den Stopp- oder Ruhezustand zu versetzen, d.h. das gezielte Herunterfahren oder das Abschalten von Mikrocontrollern mittels LIN oder CAN.

Eine ergänzende Lösung besteht in der vollständigen Trennung von Einzelfunktionen oder von kompletten Steuergeräten beziehungsweise Teilnetzen der Batterieversorgung. Derartige Funktionen gab es in früheren Fahrzeugplattformen nur im Zündschloss. Zukünftige Systeme jedoch erfordern hierzu mindestens eine oder auch mehrere zusätzliche Schalterfunktionen im Bereich von 20 bis 60 A Stromtragfähigkeit. Oftmals sind diese Schaltfunktionen verknüpft mit diversen Nachlauf- und Diagnosefunktionen, aber auch mit der Anforderung, dass bestimmte Bordnetzzweige nur bei Auftreten eines Fehlers abschalten, wobei ein zu hoher Ruhestrom oder eine schwache Batterie solche Fehler sein können. Speziell diese Schaltfunktion verlangt nach einer Lösung, die im geparkten Zustand und bei eingeschaltetem Schalter selbst nur einen minimalen Eigenverbrauch aufweist, gleichzeitig aber in der Lage wäre, im Bedarfsfall mehrere Ampere Laststrom verlustarm zu schalten. Gängige intelligente Schalter mit mehreren mA Eigenverbrauch sind hier nur bedingt geeignet, auch bei den Relais erfüllen nur bistabile Typen mit komplexer Ansteuerung diese Anforderung.

Mit der Connect FET-Familie von Infineon stehen seit kurzem erste Prototypen zur Verfügung, die genau diese Anforderung bedienen. Um den Eigenverbrauch zu reduzieren, lassen sich die Hochstrom-Highside-Schalter in einen „Idle-Modus“ versetzen, in dem sich der Eigenverbrauch auf typisch 25 µA reduzieren lässt. Gleichzeitig bietet die Familie jedoch die Möglichkeit, mit Durchlasswiderständen von

4 bis herunter zu 1 mΩ pro Baustein niederohmige Schaltfunktionen aufbauen zu können, die ohne nennenswerte Kühlung 20 bis 40 A und bei Parallelschaltung auch 40 bis 80 A dauerhaft durchschalten können. Die zukünftige technologische Entwicklung verspricht hier sogar nochmals deutlich bessere Leistungsdaten.

Damit stellt diese Schalterfamilie eine Alternative zu Standard- oder bistabilen Relais dar. Dies gilt nicht nur in Bezug auf den Durchlasswiderstand, denn alternde Relaiskontakte werden oftmals mit 5 mΩ Kontaktwiderstand spezifiziert, sondern auch in Bezug auf Schalthäufigkeit und den Preis für das Gesamtsystem.

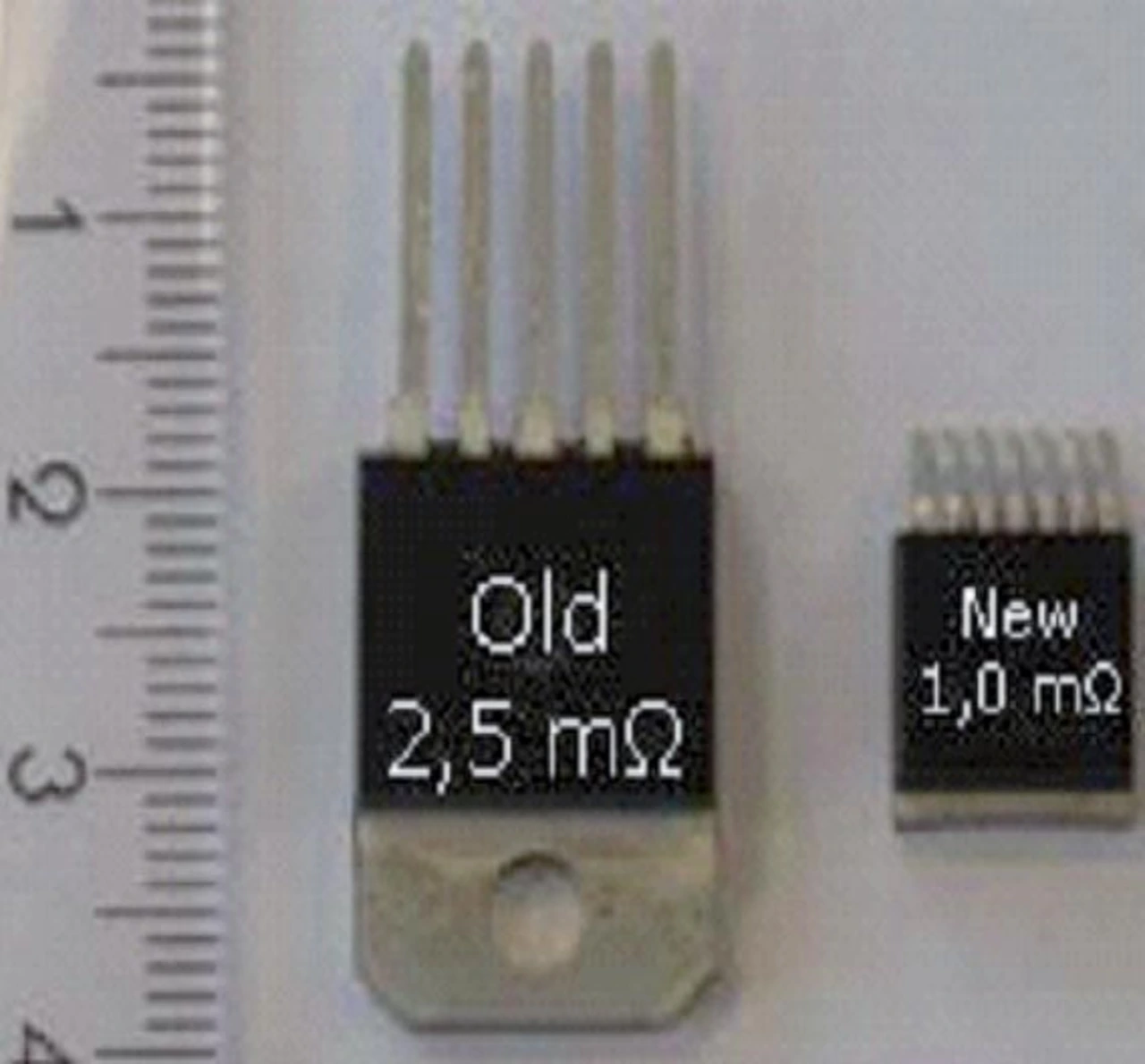

Die stark gesteigerte Leistungsfähigkeit von modernen Leistungsschaltern ist in Bild 1 gegenübergestellt. Links ist ein älterer, aber immer noch in großen Stückzahlen eingesetzter Leistungsschalter mit 2,5 mΩ im TO-218-Gehäuse dargestellt (Markteinführung ca. 1998), während rechts das neueste Produkt mit

1 mΩ im TO-263-Gehäuse abgebildet ist. Unter Berücksichtigung des kleineren Gehäuses sowie der reduzierten integrierten Chip-Fläche des 1-mΩ-Schalters, lässt sich zusammenfassen, dass der produktbezogene Durchlasswiderstand in diesem Zeitraum um annähernd den Faktor 5 verbessert wurde. Alles zusammen wirkt

sich dementsprechend auf den Preis aus, d.h., der leistungsfähigere 1-mΩ-Schalter ist günstiger als der ältere 2,5-mΩ-Schalter.

Tendenziell ist der Einbauort der beschriebenen Ruhestromschalter im Bereich der Vorsicherungsverteilung anzusiedeln. Das heißt, neben der Schalt- ist auch eine Sicherungsfunktion abzudecken. Auch hier bieten sich, je nach Anforderung, zwei Lösungsansätze: Der erste Lösungsweg besteht im Einsatz der eben erwähnten Connect FET-Familie in Kombination mit einer herkömmlichen Schmelzsicherung, wobei diese Kombination auf ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis mit unveränderter Kabelbaumarchitektur abzielt.

Alternativ bietet die neue PowerPROFET-Familie von Infineon auch die Möglichkeit, die Schalt- und die

Sicherungsfunktion zusammen in einem Leistungshalbleiter darzustellen. Damit ist die Sicherungsfunktion elektronisch und per Software rückstellbar, wodurch sich speziell alternative und schlecht zugängliche Bauräume erobern lassen. Auch hier stehen Durchlasswiderstände im Bereich von 4,5 bis herunter zu 1 mΩ zur Verfügung.

Ergänzend bietet Infineons Simulations-Werkzeug iFuse die Möglichkeit, eine software-gestützte Kabel-Sicherungsfunktion darzustellen, um den Leitungsschutz zu optimieren. Damit lassen sich Überdimensionierungen im Kabelsatz vermeiden und das Sicherungsverhalten speziell im Hochstrom-Überlastbereich verbessern.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Die Zukunft des Kfz-Bordnetzes

- Ruhestrom-Management

- Halbleiter-Relais

- Bordnetzstabilisierung mittels Batterie-Trennschalter