OTX nach ISO 13209

Diagnoseabläufe mit dem neuen Diagnosestandard OTX beherrschen

Fortsetzung des Artikels von Teil 5

Validity- und Signatur-Konzept

Aufbauend auf dem zuvor beschriebenen Kontext-Konzept unterstützt OTX das Validity-Konzept. Damit ist es möglich, Testsequenzen für unterschiedliche Umgebungsbedingungen zu konfigurieren, indem Teile der Sequenz umgebungsabhängig aus- oder eingeblendet werden. Basis dafür sind die Validities. Eine Validity beschreibt die Gültigkeit eines OTX-Elements zur Laufzeit abhängig vom jeweiligen Umgebungskontext. Validities werden global definiert und bestehen aus einem logischen Ausdruck, welcher meist Kontextvariablen enthält.

Während Validities die Gültigkeiten einzelner Elemente festlegen, beschreiben Signaturen die Gültigkeiten von Prozeduren. Eine Signatur ist eine Schnittstelle oder ein Prototyp für eine Prozedur. Signaturen bestehen aus einem Namen, den Ein- und Ausgabeparametern sowie einer Beschreibung. Prozeduren können über Signaturen indirekt aufgerufen werden. Der Aufrufer muss nur die Parameter und die Spezifikation, aber keine Implementierungsdetails der Prozedur kennen. Signaturen erlauben das Erzeugen von generischen Sequenzen, die sich den jeweiligen Umgebungsbedingungen zur Laufzeit anpassen können. Das Validity-Konzept bietet folgende Vorteile:

- Klare Abgrenzung zwischen Entscheidungen, die auf statischen, zur Entwicklungszeit bekannten Umgebungsdaten beruhen, und Entscheidungen auf Basis dynamischer Werte.

- Validities steuern den Ablauf implizit über die Umgebungsdaten und nicht explizit über Verzweigungen. Dadurch wird die Anzahl der Verzweigungen deutlich verringert und der Ablauf kompakter und leichter lesbar. Die eigentliche Testlogik wird besser sichtbar.

- Es ist möglich, einen Satz häufig verwendeter Validities in einem separaten Dokument zu speichern und dieses an einem zentralen Ort allen Autoren zugänglich zu machen.

- Eine Sequenz muss nicht geändert werden, wenn ein neuer Umgebungskontext hinzugefügt wird.

- Erhöht die Wartbarkeit bei der Langzeitverfügbarkeit von Testsequenzen

- Signaturen ermöglichen die verteilte Entwicklung von Testsequenzen. Die Signatur dient dabei als formale Definition der Schnittstellen zwischen den einzelnen Partnern.

- Eine OTX-Autorenumgebung ist in der Lage, verschiedene Umgebungsszenarien darzustellen, indem sie nicht verwendete Zweige ausblendet.

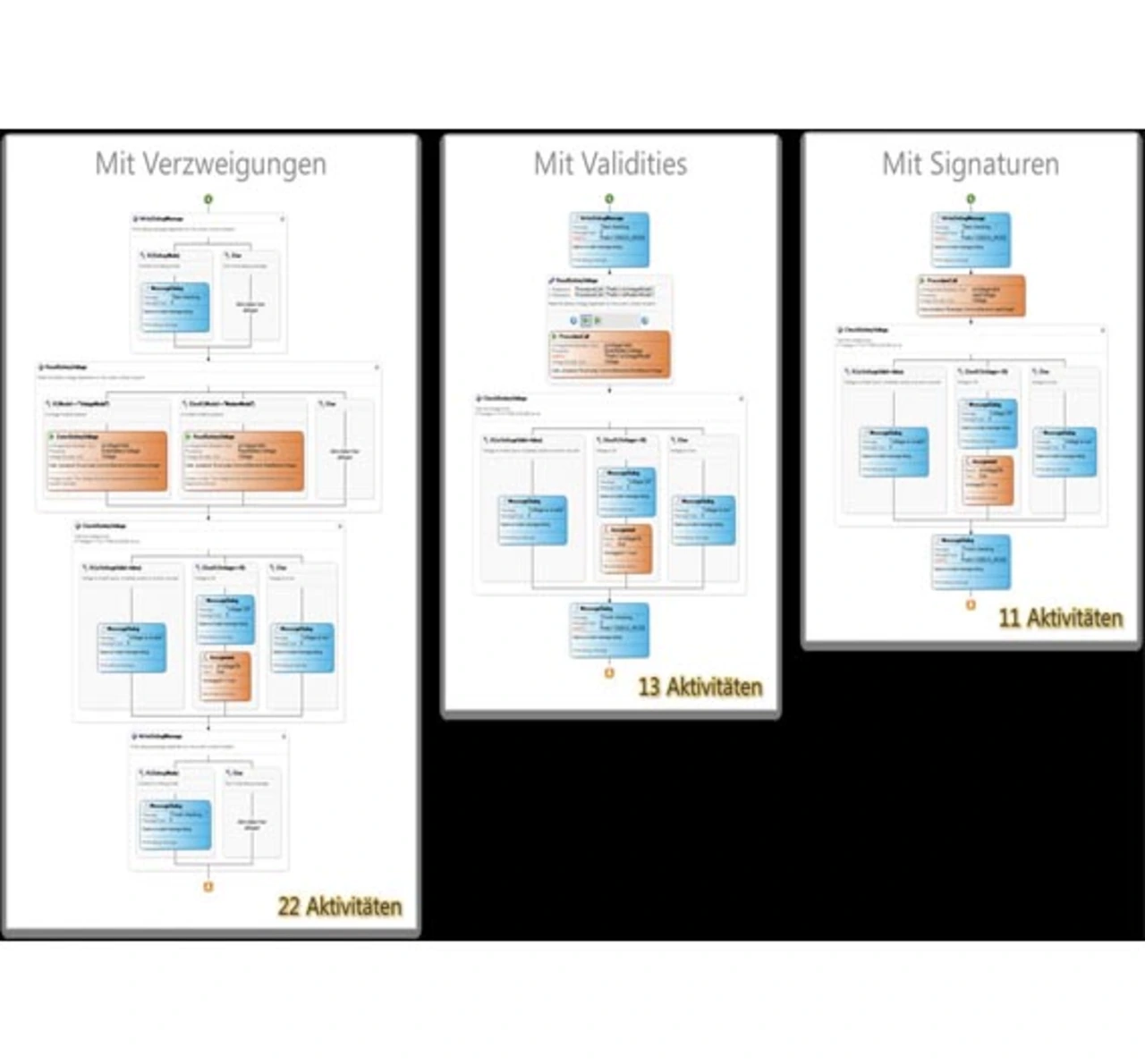

In Bild 5 sind für einen sehr einfachen Ablauf drei verschiedene Umsetzungen gegenübergestellt. Der erste Ablauf links wurde ohne die Anwendung der Basiskonzepte realisiert und enthält Verzweigungen. Der zweite Ablauf enthält Validities und der dritte Ablauf Signaturen. Man kann erkennen, dass der Ablauf mit Signaturen die kompakteste Darstellungsform ergibt. Sie enthält die eigentliche Testlogik. Kontextbezogene Kontrollstrukturen, die nichts mit der Ablauflogik zu tun haben, werden vermieden.

- Diagnoseabläufe mit dem neuen Diagnosestandard OTX beherrschen

- Integration in bestehende Standards

- Wichtige Basiskonzepte in OTX und ihr Beitrag zur Reduzierung der Komplexität

- Specification/Realisation-Konzept

- Kontext-Konzept

- Validity- und Signatur-Konzept

- Wachsende Unterstützung durch Entwicklungswerkzeuge

- OTX-Designer als zentrales Eingabeelement