Der Central Vehicle Controller

Die Leitzentrale im Software-definierten Fahrzeug

Das Auto der Zukunft ist Software-definiert. Immer mehr Funktionen finden ihren Weg in die Fahrzeuge – etwa beim automatisierten Fahren oder bei der aktiven Sicherheit. Dabei soll die Software bestimmen, wie sich all diese Features verhalten. Doch wie lässt sich das praktisch umsetzen?

Die Herausforderungen moderner Fahrzeuge lassen sich nicht einfach dadurch lösen, dass man einen Computer ins Auto einbaut. Auch die Kommunikation sämtlicher Komponenten untereinander muss funktionieren. Denn ein modernes Fahrzeug ist mit unzähligen Geräten und Steuerungen ausgestattet – von Radaren über Kameras und Drucksensoren bis hin zur Sitzsteuerung oder Klimaregelung. All diese Elemente müssen miteinander vernetzt sein. Der Entwicklungsaufwand wäre aber zu hoch, wenn jede einzelne Anwendung mit jeder Hardware kommunizieren müsste. Denn dann würde jede Änderung einer Hardwarekomponente ein Update für jedes Software-Element erfordern.

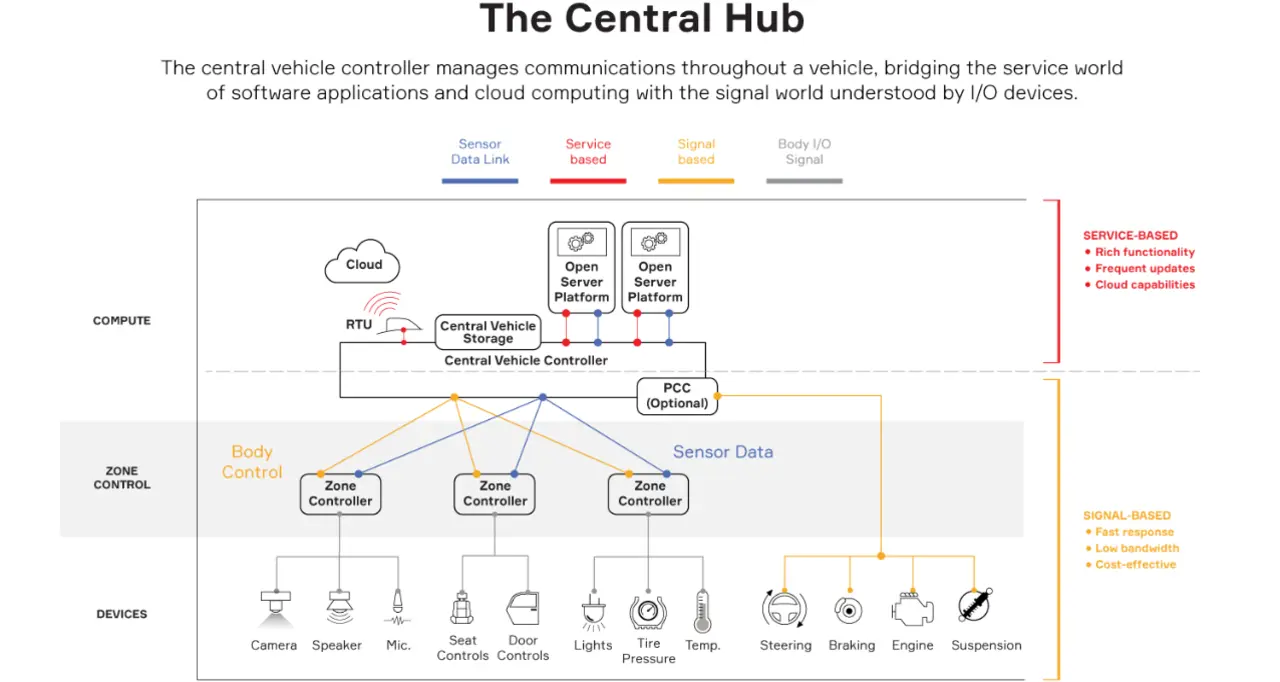

Für einen nachhaltigeren Ansatz ist eine besondere Fahrzeugarchitektur erforderlich, bei der die Hardware von der Software abstrahiert wird. Gefragt ist daher ein Vermittler, der die digitale Welt der Software in die analoge Welt der Sensoren und Aktoren übersetzt. Mithilfe dieses Vermittlers lässt sich eine Software schreiben, die das Fahrzeug steuert, aber alle Anweisungen über eine Leitzentrale kommuniziert. In Architekturen der nächsten Generation übernimmt diese Übersetzung meist ein Fahrzeugsteuergerät: der Central Vehicle Controller (CVC).

Physisch getrennte Steuereinheiten

Einige Features eines Software-definierten Fahrzeugs sind sicherheitskritisch und erfordern ausgiebige Testphasen. Wenn eine einzige Box sämtliche Funktionen steuert, hat eine Änderung an einem unbedeutenden Feature bereits mögliche Auswirkungen auf alle anderen Funktionen. Aus Entwicklungssicht wäre das nicht effizient. Funktionen, die sich im Laufe eines Fahrzeuglebens nicht so oft ändern – wie die Leistungs- und die Karosseriesteuerung – lassen sich beispielsweise mit einem CVC integrieren.

Kritischere und komplexere Funktionen aktualisieren sich häufiger in Form von Over-the-Air-Updates. Denn die Entwickler erschließen immer wieder neue Anwendungsfälle – etwa bei ADAS-Anwendungen und Infotainment.

Solche Funktionen lassen sich in einer separaten Box unterbringen, einer sogenannten offenen Serverplattform (OSP). OEMs können ihre OSPs sogar aufrüsten, wenn leistungsfähigere Mikrochips auf den Markt kommen, um deren schnellere Verarbeitung für fortschrittlichere Funktionen zu nutzen. Darüber hinaus lässt sich der CVC so konzipieren, dass er schnell hochfährt. Außerdem verwendet er grundlegende Signale, um wichtige Systeme so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen – zum Beispiel um den Motorstart, das Öffnen der Tür oder Aktivieren der Rückfahrkamera zu beschleunigen. Systeme mit komplexerem Code werden dagegen langsamer gestartet.

Leitzentrale für die Kommunikation

Der CVC ist der natürliche Controller für die gesamte Kommunikation im Fahrzeug. Denn er ist bereits mit allen Geräten verbunden und kann den Netzwerkverkehr planen und priorisieren. Zudem eignet er sich für das Routing älterer Technologien wie CAN (Controller Area Network) und FlexRay zu neuen Netzwerken wie Automotive Ethernet. Auch hier müssen sich die übergeordneten Anwendungen nicht mehr um die Feinheiten der verschiedenen Datenprotokolle kümmern. Der CVC verwaltet die zeitliche Synchronisation und ist damit für die Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme im Fahrzeug von entscheidender Bedeutung. Sogar bei einem Ausfall des GPS-Signals behält er das Timing im Blick. Auch bei einem sogenannten Mixed-Criticality-Netzwerk lassen sich kritischere Daten wie Informationen des Radars rechtzeitig übermitteln.

Mithilfe des CVC erfolgt die Kommunikation mit der Cloud über 4G- und 5G-Mobilfunk sowie über Wi-Fi und Bluetooth. Dafür wird üblicherweise eine Remote Transceiver Unit (RTU) mit Antenne und einem Modem verwendet. Das CVC arbeitet mit der RTU zusammen, um alle Downloads zu verwalten und Diagnosedaten oder Analysen in die Cloud hochzuladen. Diese Aufwärtsintegration der Verarbeitung in den CVC ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Antenne. Der CVC bietet die Kommunikation über die RTU als Dienst für Anwendungen im Fahrzeug an. So kann beispielsweise ein ADAS-Software-Modul sogenannte Vehicle-to-Everything-Dienste wie die Ampelerkennung abonnieren, und der CVC verwaltet die Services.

Moderne Fahrzeugarchitekturen werden zunehmend in unterschiedliche Zonen für bestimmte physische Bereiche und Funktionen unterteilt. Der CVC kann als Zone Master die einzelnen Zonen-Steuergeräte koordinieren, die dann wiederum die jeweiligen Geräte im Fahrzeug verwalten. Fordert etwa eine Anwendung an, den linken Blinker vorne einzuschalten, bestimmt der CVC, mit welchem Zonensteuergerät der jeweilige Dienst kommuniziert, und sendet das Blinksignal. Der CVC verwaltet auch das Timing mit den Zonensteuergeräten und entlastet damit die Anwendungen von solchen Details. Über ein externes Laufwerk direkt am CVC lässt sich ein zentraler Fahrzeugdatenspeicher (CVS) integrieren. Er enthält ein vollständiges Inventar der Software, der Sprachdateien und anderer datenintensiver Dateien – etwa Datenbanken für das Infotainment-Modul oder hochauflösende Karten für das automatisierte Fahren.

Moderne Fahrzeuge werden immer komplexer und verfügen über eine steigende Anzahl von Funktionen. OEMs planen bereits für elektrische und elektronische Architekturen einer neuen Generation – beispielsweise die Smart Vehicle Architecture von Aptiv. Der CVC spielt daher mit seinen hilfreichen Funktionen eine wichtige Rolle. Zwar verbinden OEMs die Steuergeräte der Karosserie zunehmend mit Gateway-Funktionen. Es ist aber gleichzeitig sinnvoll, die Aufwärtsintegration weiter voranzutreiben sowie eine Basis für das zukünftige Erstellen und Aktualisieren von Software-Funktionen zu schaffen. Davon hängt der Erfolg der Software-definierten Fahrzeuge entscheidend ab.

Der Autor

Aurélien Hars

ist Engineering Team Manager, Advanced Connectivity & Security, bei Aptiv. Er treibt die Software-Strategie und -Entwicklung im Bereich Advanced Engineering für die Gateways und Zonensteuerungen von Aptiv sowie das Automotive Ethernet Backbone voran.