Batterie-Management

Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Einfluss der Ladestrategie

Die Ladung wiederaufladbarer Energiespeicher hat nicht nur den Zweck, die entnommene Ladungsmenge wieder einzulagern, sondern auch, Alterungsmechanismen aufzuheben oder wenigstens zu minimieren.

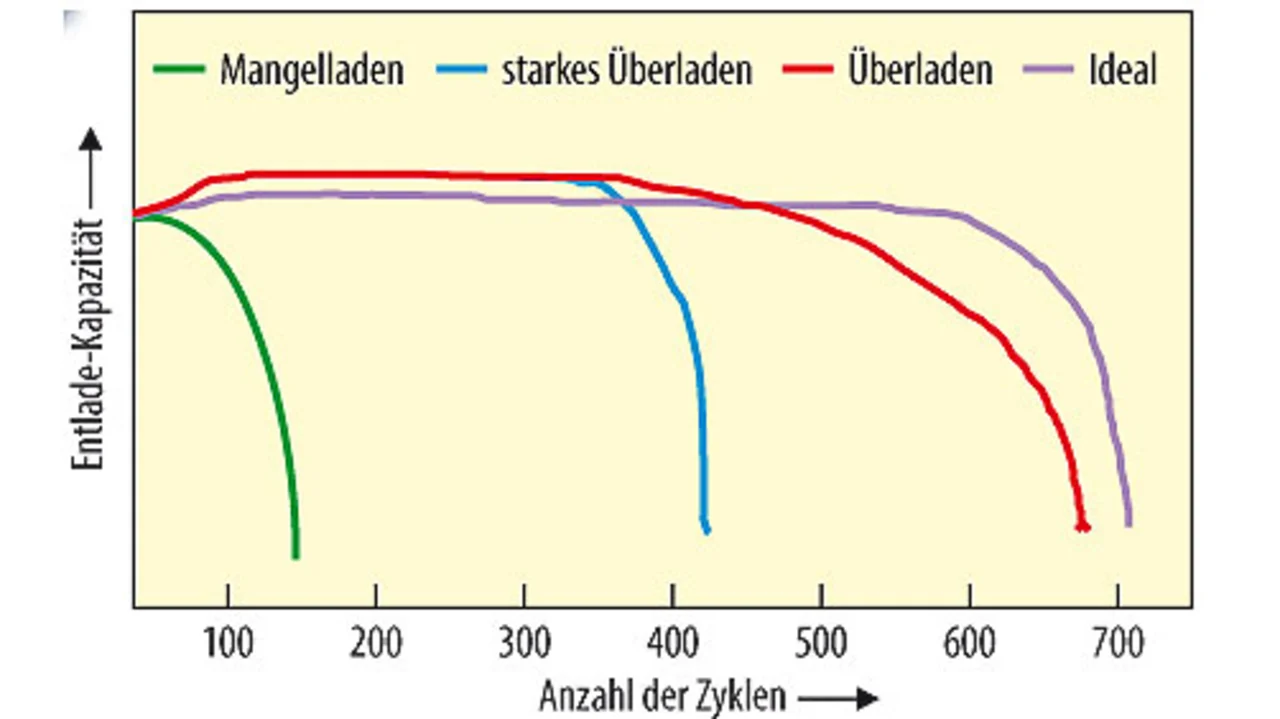

Mit anderen Worten, die Ladestrategie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer des Energiespeichers, wie Bild 8 zeigt. Beispielsweise führt eine permanent zu hohe Ladespannung zu verstärkter Gasung und damit Wasserverlust und zu anodischer Korrosion. Wird hingegen Vollladung selten oder gar nicht erreicht, so droht Sulfatierung und damit Kapazitätsverlust.

Wie aus Bild 8 hervorgeht, ist Mangelladung bei Bleiakkus mit PbCa-Gittern schwerwiegender als Überladung. In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, dass der Wandel in Betriebsführung, Gittertechnik und Gitterproduktionsverfahren die Alterungsmechanismen

- Sulfatierung

- Säureschichtung

- PCL-Effekt

- Kurzschluss

beschleunigt und damit zu frühzeitigen Ausfällen von Starterbatterien führen kann. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass - bis auf Kurzschluss - alle genannten Alterungsmechanismen zu großen Teilen reversibel sind, sofern eine geeignete Ladestrategie verfolgt wird.

Feldversuche belegen, dass auch stark sulfatierte Bleiakkus durch geeignete Ladekennlinien zu 100 % wiederhergestellt werden können. In vielen Fällen gelingt es, die aktuelle Kapazität eines durch Sulfatierung gealterten Bleiakkus erheblich zu erhöhen, so dass diese wieder voll nutzbar ist [7, 28]. Allerdings fehlt bis heute ein allgemein gültiges und anerkanntes Verfahren, welches aus den in der Praxis zur Verfügung stehenden Parametern Strom, Spannung und Temperatur

- den Sulfatierungsgrad misst, d.h. den Anteil schwerlöslicher Bleisulfatkristalle vom Gesamtsulfatvolumen, und

- die aktiven Massen sulfatierter Bleiakkus vollständig wiederherstellt.

Die bisher erfolgversprechendsten Methoden basieren auf IUIa -Ladekennlinien, deren zweite Konstantstromphase - typ. 0,02 C 20 bis 0,05 C - zeit- oder amperestunden-, aber nicht spannungsbegrenzend ist.

Ladezeit und Ladungsmenge in Bild 9, 10, 11

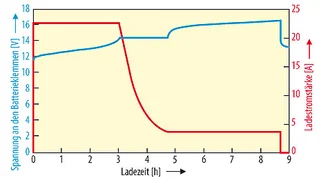

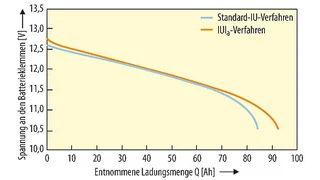

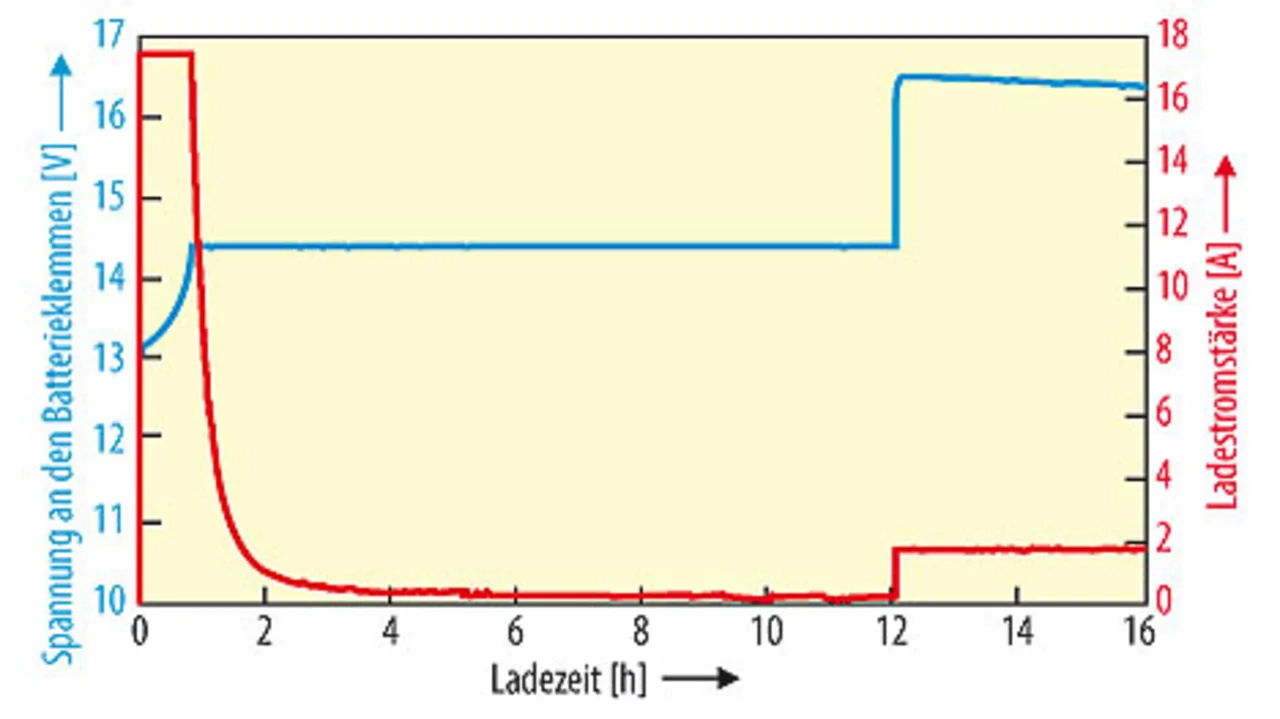

In Bild 9 ist beispielsweise die Ladekennlinie eines zeitbasierenden IUIa-Verfahren dargestellt. Zunächst wird mit einer Standard-IU-Kennlinie (2,4 V/Zelle, 0,25 C) geladen, bis ein vordefinierter Grenzstrom (0,04 C) erreicht ist. Sodann wird jedoch nicht abgeschaltet, sondern mit einem ebenfalls festgelegten Strom (0,04 C) für - im vorliegenden Fall - 4 h weitergeladen. Die Wirkung dieses Verfahrens verdeutlicht Bild 10 anhand eines Kapazitätstests. Hierbei handelt es sich um eine neuwertige 90-Ah-Starterbatterie in AGM-Bauweise, die zuvor drei Monate lang unregelmäßig bis zu einer Entladetiefe von maximal 5 % entladen und jeweils mit der Standard-IU-Kennlinie geladen wurde. Der Kapazitätstest nach drei Monaten ergab 84 Ah, (Bild 10, blaue Kurve). Danach wurde die Starterbatterie mit der IUIa-Methode geladen und anschließend ein erneuter Kapazitätstest durchgeführt. Dieser erbrachte 93 Ah, also knapp 11 % Zuwachs durch eine einzige Ladung, (Bild 10, grüne Kurve).

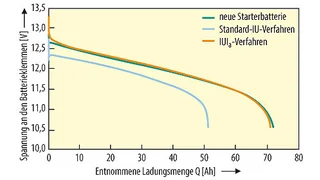

Welchen Einfluss kleine Entladeströme auf die Wiederaufladefähigkeit verschlossener Bleistarterbatterien haben, zeigt Bild 11. Die Kapazität ist nach wenigen C/20- und einer C/100-Entladung gegenüber dem Neuzustand um fast 30 % eingebrochen. Anschließende Versuche, mit Standard-IU-Kennlinien eine Vollladung herzustellen, schlugen allesamt fehl; die Entladekapazität blieb bei ca. 50 Ah stehen.

Erst nach Anwendung der IUIa-Methode, wie in Bild 12 dargestellt, konnte die volle Kapazität des 70-Ah-Akkus wieder erreicht werden, d.h. mit Hilfe der IUIa-Methode ist eine Vollladung möglich. Allerdings werden dabei, wie aus Bild 12 ersichtlich, bordnetzfeindliche Spannungen von 16,5 V erreicht, so dass ein solches Laderegime im Fahrzeug nicht ohne weiteres realisierbar ist. Zur Wiederherstellung von stark sulfatierten Starterbatterien sind Ladefaktoren von 1,5 bis 2 keine Seltenheit und dies unter Umständen über mehrere Zyklen hinweg.

Neben den oben genannten Erfolgsbeispielen kommt es auch vor, dass sulfatierte Bleistarterbatterien weder durch die IUIa-Ladung noch durch die EN-Methode wiederhergestellt werden können. Z.B. wird von Sauer et al. in [7] berichtet, dass selbst die für den Kapazitätstest in der Norm DIN-EN 50342-1 vom November 2006 [29] vorgeschriebene EN-Ladung (16 V , 24 h bei 25 °C) nicht ausreicht, um sämtliche Bleisulfatkristalle wieder in geladene aktive Masse umzuwandeln.

In den derzeitigen Fahrzeugen sind damit jedenfalls beide Lademethoden nicht anwendbar. Die Umwandlung der Bleisulfatkristalle in geladene aktive Masse ist u.a. abhängig von der Ladespannung und der Temperatur. Hohe Temperaturen und hohe Ladespannungen verbessern den Abbau der Bleisulfatkristalle.

Die Säureschichtung ist ein reversibler Alterungsmechanismus [28], allerdings nur, solange sich noch keine irreversible Sulfatierung eingestellt hat. Sie kann durch die bei Elektrofahrzeugen häufig eingesetzte Elektrolytumwälzung oder durch kontrollierte Gasung - z.B. 10 % bis 20 % Überladung - aufgehoben werden.

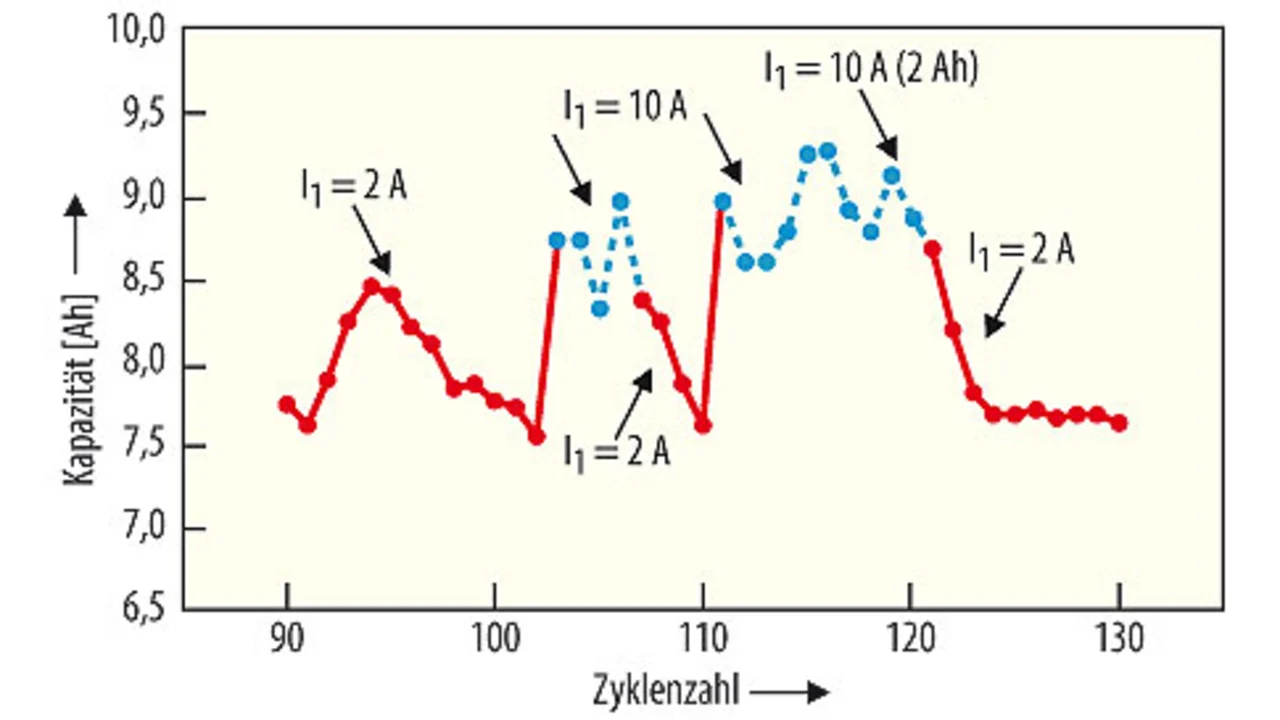

Der PCL-Effekt ist in folgendem Sinne reversibel: Auf Basis morphologischer Untersuchungen der Zwischenschicht Gitter-PAM und der PAM selbst konnte Pavlov in [24] zeigen, dass hohe Ladeströme ≥1,5 CN bei Bleiakkus mit PbCa-Gittern sowohl PCL1 als auch PCL2 aufheben, während kleine Ladeströme im Bereich von CN/5 zu einem signifikanten Kapazitätsverlust bereits nach wenigen Zyklen führen (Bild 13). Die Relevanz hoher Ladeströme ist nur bei PbCa-Gittern von Bedeutung, d.h. hohe Ladeströme bei Bleiakkus mit PbCa-Gittern liefern dieselben guten Zykleneigenschaften wie bei PbSb-Gittern. Bei diesen Betrachtungen wurde der Optimierungsspielraum durch technische Verfahren außer Acht gelassen, da diese vom Anwender nicht beeinflusst werden können.

Um eine höhere Lebensdauer von Starterbatterien, vor allem jene mit antimonfreien PbCa-Gittern, zu erzielen, sollte daher eine adäquate Ladestrategie insbesondere folgendes berücksichtigen: Es ist die Bildung schwer löslicher Bleisulfatkristalle zu vermeiden. Dazu sollte je nach zyklischer Belastung, Entladetiefe oder Standzeit in gewissen Abständen eine sogenannte Refresh-Ladung, wie z.B. oben genannte IUIa-Ladung, durchgeführt werden. Eine Refresh-Ladung belastet die Starterbatterie hinsichtlich Wasserverbrauch und Korrosion. Daher sollten bei der Wahl der Refresh-Intervalle sowohl Betriebsbedingungen als auch diese beiden Alterungsmechanismen berücksichtigt werden. Es besteht in zweierlei Hinsicht die Notwendigkeit eines anfänglich hohen Ladestromes: Erstens behebt ein Ladevorgang mit hohem Ladestrom den PCL-Effekt und den damit einhergehenden Kapazitätsverlust, und zweitens sorgt die Erwärmung des Akkus für einen besseren Abbau der Bleisulfatkristalle, so dass nach der Refresh-Ladung schließlich eine höhere Kapazität zur Verfügung stehen kann.

Die Akkutemperatur ist grundsätzlich zu überwachen. Vor allem bei Bleistarterbatterien in Vliesbauweise ist die Zellentemperatur nicht nur essenziell, um thermisches Durchgehen zu vermeiden, sondern auch, um die Ladeparameter entsprechend anzupassen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Starterbatterien mit flüssigem Elektrolyt und PbCa-Gittern eine bessere Temperaturstabilität aufweisen, erscheint es sinnvoll, in heißen Sommermonaten auf die Temperaturkompensation der Ladespannung zu verzichten, um von der positiven Wirkung hoher Temperaturen beim Abbau der Bleisulfatkristalle zu profitieren. Es ist Säureschichtung in Starterbatterien zu vermeiden. Refresh-Ladungen heben diesen Alterungseffekt vollständig auf. Eine gute Ladestrategie sollte in der Lage sein, fehlerhafte Zellen - wie z.B. interne Kurzschlüsse - zu erkennen, um den Ladeprozess mit einer entsprechenden Meldung abzubrechen. Bei Bleiakkus ist nicht auszuschließen, dass interne Kurzschlüsse auch während der Ladung eintreten können. Schließlich verbleibt nur eine einzige Frage: Inwieweit ist eine solche Ladestrategie im Fahrzeug realisierbar und ins Bordnetz integrierbar, die den Energiespeicher optimal nutzt, so dass er eine lange Betriebszeit mit maximaler Kapazität erreichen kann? Die dem Aufsatz zugrundeliegende Forschungsarbeit entstand mit freundlicher Unterstützung der Deutronic Elektronik GmbH.

- Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

- Alterungsmechanismen

- Säureschichtung

- Einfluss der Gitter

- Einfluss der Ladestrategie

- Literatur und Autor