Batterie-Management

Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

In den letzten 10 bis 15 Jahren haben sich einerseits die Betriebsbedingungen und andererseits Technik und Herstellungsverfahren der Starterbatterie signifikant geändert. Demgegenüber blieb aber die Ladetechnik, insbesondere der Generator, nahezu unverändert. Gerade die Ladetechnik hat aber einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer des Energiespeichers; mit anderen Worten: Andere Betriebsbedingungen oder andere Technik und Herstellungsverfahren implizieren auch andere Anforderungen an die Ladestrategie bzw. an das Batteriemanagementsystem.

Ein wiederaufladbarer Energiespeicher, der in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor für die Funktionen

- Starten des Verbrennungsmotors, insbesondere bei tiefen Temperaturen,

- Energieversorgung bei abgestelltem Motor, insbesondere für die Beleuchtung,

- Stabilisierung der Energieversorgung für den Zündprozess

eingesetzt wird, wird Automotive-Batterie oder Starterbatterie genannt bzw. mit SLI abgekürzt: Starting, Lighting, Ignition. Obwohl in modernen Hybridfahrzeugen auch NiMH- oder Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen, werden Bleiakkus auch heute noch am häufigsten eingesetzt. Für den Startvorgang müssen diese Bleiakkus kurzzeitig sehr hohe Ströme abgeben können. Bei Pkw sind Stromstärken im Bereich von 500 A bis 1.000 A für eine Zeitspanne von 0,3 s bis 3 s üblich [1, 2].

Der dafür erforderliche extrem niedrige Innenwiderstand wird erreicht durch

- sehr dünne Platten hoher Porosität,

- dünne Separatoren mit sehr niedrigem Durchtrittswiderstand, wodurch sehr kleine Plattenabstände erzielbar sind. Typische PE-Seperatoren von Bleiakkus für Fahrzeugantriebe (Traktion, Tr) sind doppelt so dick und haben einen viermal so großen Widerstand wie die Separatoren von Starterbatterien - typische Werte: d SLI = 0,25 mm, R SLI = 60 mΩcm −2 bzw. d Tr = 0,5 mm, R Tr = 280 Ωcm −2 [3].

Die aus der Bauweise resultierende begrenzte Zyklenstabilität der Starterbatterie ist insofern unproblematisch, solange der Generator nach dem Start des Verbrennungsmotors die Versorgung der Verbraucher nahezu vollständig übernehmen kann. Konzipiert ist die Starterbatterie für den „Bereitschaftsbetrieb“; sie wird bei relativ hohem Ladezustand (ca. 90 %), flachen Zyklen und unregelmäßigen Vollladungen betrieben. Jedoch liegt in der Praxis die Situation des niedrigen Ladungsumsatzes schon lange nicht mehr vor. Die Anpassung der Generatorleistung von aktuell ca. 2 kW bis 3 kW hält bislang mit dem Wachstum der elektrischen Leistungsaufnahme von bis zu 4 kW im Fahrzeug nicht stand. Daher wird von heutigen Starterbatterien neben der Kaltstartfähigkeit auch eine hohe Zyklenfestigkeit und, aufgrund begrenzter Ladezeiten durch den Generator, eine sehr gute Ladeakzeptanz gefordert. Zyklenfestigkeit und Ladeakzeptanz zählen auch heute nicht zu den Eigenschaften von Starterbatterien - sie werden darüber hinaus aufgrund konstruktiver Änderungen zusätzlich strapaziert.

Betriebsführung von Starterbatterie

Unter dem Begriff Betriebsführung eines Akkumulators werden

- die von der Anwendung vorgegebenen Betriebsbedingungen, d.h. das typische mechanische, thermische und elektrische Belastungsprofil, und

- die für das Funktionieren des Energiespeichers notwendige Überwachungs- und Steuerungsstrategie - das Batteriemanagementsystem (BMS) ,

zusammengefasst - kurz: Betriebsführung = Betriebsbedingungen + BMS. Hieraus lässt sich bereits schließen, dass die Betriebsführung von entscheidender Bedeutung für die Lebensdauer eines Energiespeichers in der Applikation ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

Während der Entwickler oft keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen hat, gibt es aber gerade im Bereich des Batteriemanagementsystems Optimierungsspielraum, welcher aber meist nur unzureichend genutzt wird.

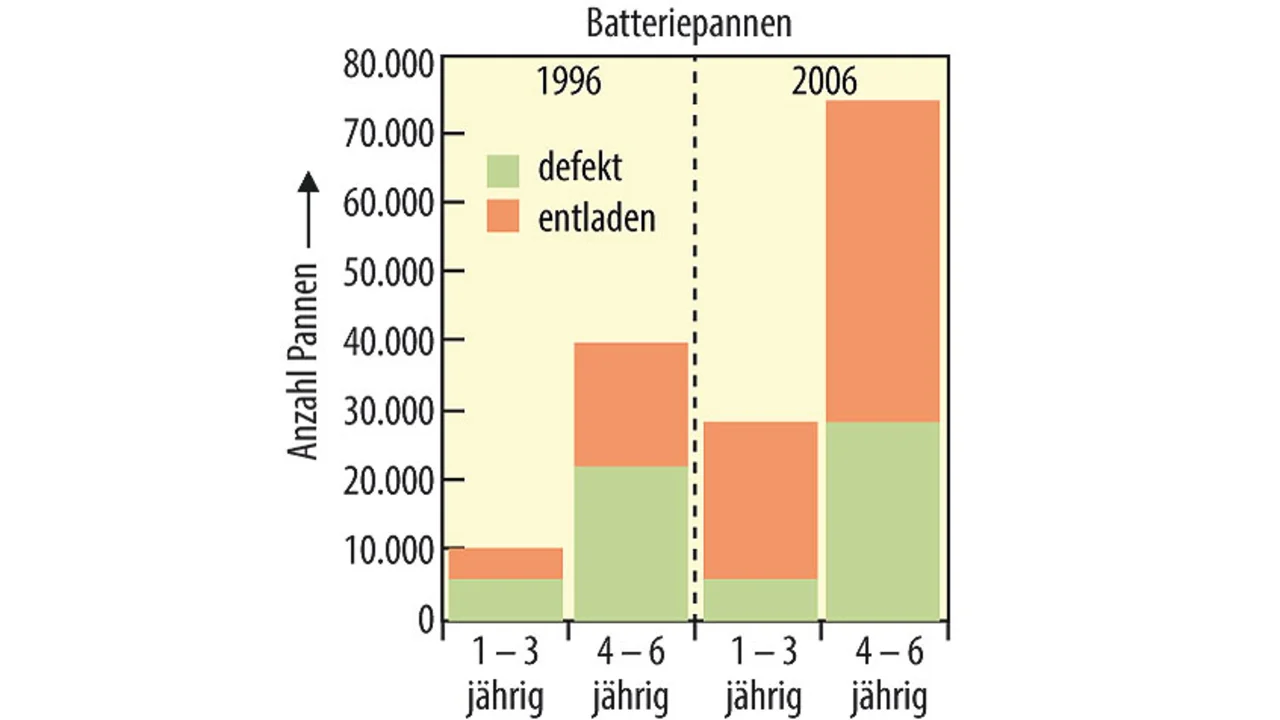

Was passiert, wenn die Betriebsbedingungen verändert werden, ohne das Batteriemanagement anzupassen, zeigt die Entwicklung der ADAC-Pannenstatistik (Bild 1). Hiernach sind die häufigsten erfassten elektrischen Ausfälle auf defekte oder entladene Starterbatterien zurückzuführen [4, 5]. Während bis zum Jahr 2000 hauptsächlich Fahrzeuge der Oberklasse davon betroffen waren, tauchen mittlerweile auch Mittelklassewagen in der Batterieausfallstatistik auf.

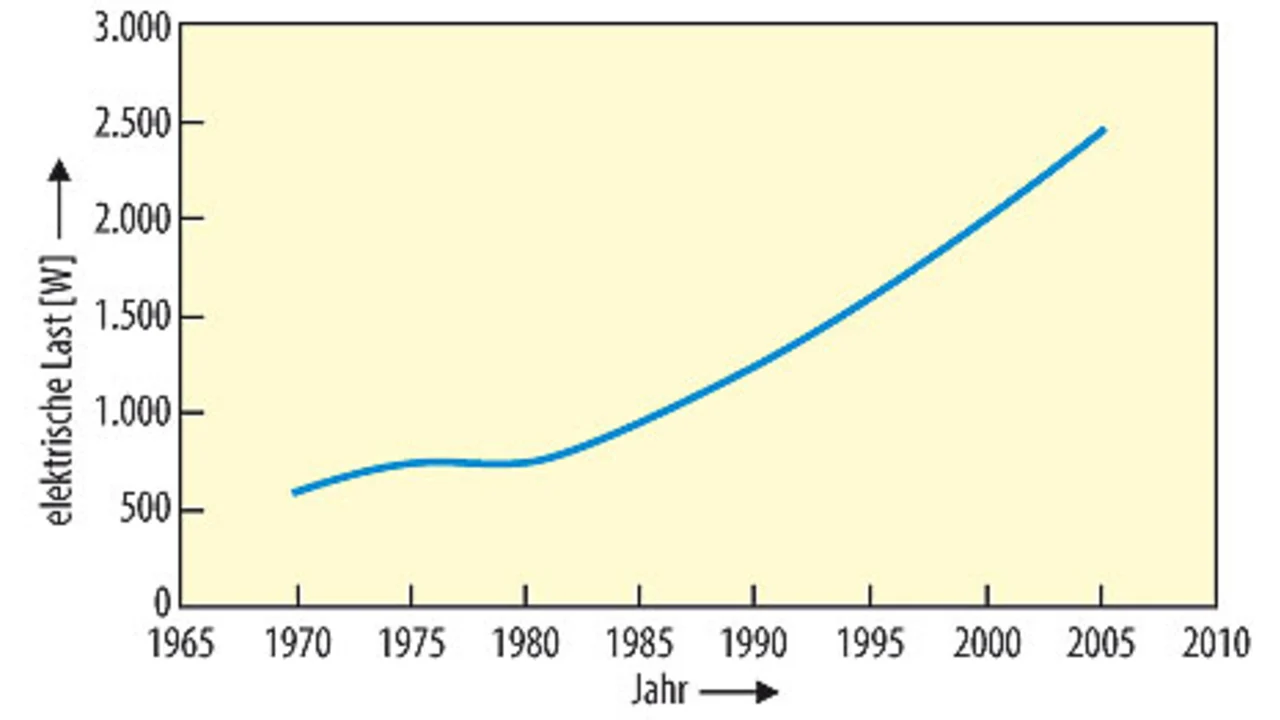

Die Hauptursache liegt in der rasanten Zunahme von Elektronik und elektrischen Verbrauchern im Fahrzeug (Bild 2), die sich in den Betriebsbedingungen der Starterbatterie wie folgt niederschlägt:

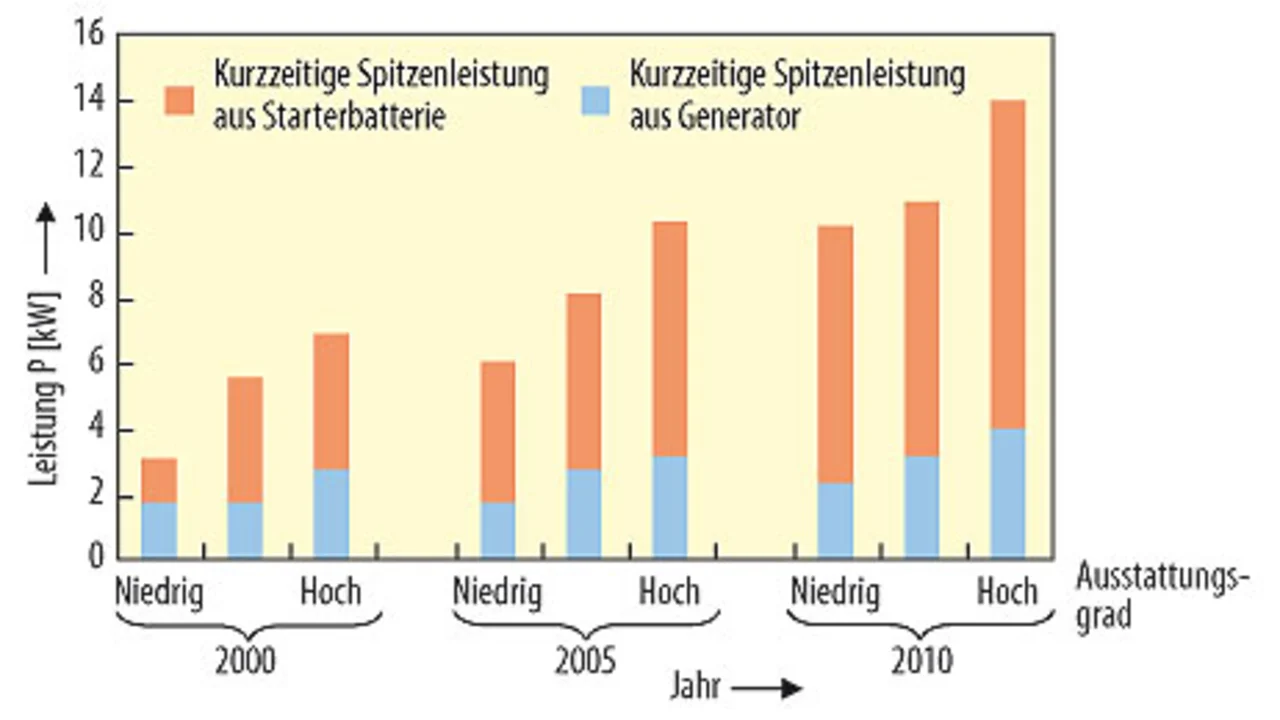

- Aufgrund der negativen Energie-bilanz zwischen Generator und Verbrauchern erreicht die Starterbatterie zunehmend tiefere Ladezustände (Bild 3), d.h., der Bedarf an elektrischer Energie und Leistung ist im Fahrzeug zeitweise höher, als der Generator liefern kann.

Die Differenz muss die Starterbatterie liefern, welche folglich tiefer entladen wird, als es die klassischen Betriebsbedingungen von Starterbatterien vorsehen. Besonders deutlich wird dies in extremen Jahreszeiten wie Sommer und Winter, wenn durch Klimaanlage, Sitz- (bis 130 W), Heckscheiben- (bis 350 W), Frontscheibenheizung (bis 1,3 kW) etc. noch mehr elektrische Energie benötigt wird.

- Selbst ein abgestelltes Fahrzeug entlädt aufgrund der angeschlossenen Überwachungs- und Steuerelektronik die Starterbatterie fortwährend - zwar mit niedriger Stromstärke, dem sogenannten Ruhestrom, aber bei langen Standzeiten kann dies zur Tiefentladung des Energiespeichers führen. Dasselbe Schicksal der Tiefentladung erleiden auch saisonweise eingesetzte Fahrzeuge wie Motorräder, Rasenmäher, Traktoren etc., wobei hier nicht notwendigerweise die Elektronik allein für die Entladung des Energiespeichers verantwortlich ist. Aufgrund der langen Standzeiten ist auch der Beitrag durch die Selbstentladung der Bleizellen ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

- Da die Fahrzeit eines Pkw im Durchschnitt gerade mal 30 Minuten, selten 3 Stunden oder mehr [7] beträgt, wird die Starterbatterie auch nur selten vollgeladen.

Der letzte Aspekt der Betriebsführung wird als Zyklisieren im teilentladenen Zustand (PSOC, Partial State of Charge) bezeichnet. Ähnliche Bedingungen gelten beispielsweise auch bei Energiespeicheranwendungen im Bereich Erneuerbarer Energien. Im Zuge der Kraftstoffeinsparung sind heutige Fahrzeuge unter aerodynamischen Gesichtspunkten konstruiert. Hieraus resultiert eine Zunahme der Temperatur unter der Motorhaube, da die zur Kühlung nötige Luftzirkulation eingeschränkt ist. Weil die Starterbatterie auch heute noch oft im Motorraum verbaut ist, wird sie demzufolge auch bei höheren Temperaturen betrieben.

| Klassische Anforderungen | Heutige Anforderungen |

|---|---|

| Hohe Kaltstartfähigkeit | Hohe Kaltstartfähigkeit |

| Bereitschaftsbetrieb | Hoche Zyklenstabilität im teilentladenen Zustand (PSOC) sowohl durch sehr hohe als auch niedrige Lade- und Entladeströme |

| Überladefestigkeit | Hohe Ladeakzeptanz |

| Temperaturstabilität | Wartungsfreiheit |

| Überlade- und Überentladefestigkeit, letzteres heißt: robust gegen Tiefentladung | |

| Verbesserte Temperaturstabilität, vor allem bei hohen Temperaturen |

Nicht nur Komfort- und Sicherheitsaspekte, auch Umweltschutz und kraftstoffsparende Techniken füllen heutige Automobile mehr und mehr mit elektrischen und elektronischen Funktionen - jüngstes Beispiel: Start-Stopp-Automatik.

In der Tabelle sind die sich aus der klassischen und heutigen Betriebsführung ergebenden Anforderungen an die Starterbatterie zusammengefasst. Aus der Gegenüberstellung folgt, dass die klassisch existierende scharfe Grenze zwischen Starter- und Antriebs-Akku immer mehr verschwimmt. Noch deutlicher ist diese Verschmelzung, wenn Hybrid- bzw. Elektrofahrzeuge mit berücksichtigt werden. Diese Entwicklung verdeutlicht, warum die klassische Definition der Starterbatterie nicht mehr gültig ist. Eine den heutigen Anforderungen gerechte Definition wird in [8, S. 389 - 399] vorgeschlagen.

- Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

- Alterungsmechanismen

- Säureschichtung

- Einfluss der Gitter

- Einfluss der Ladestrategie

- Literatur und Autor