Batterie-Management

Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Säureschichtung

Bleiakkus nimmt der Elektrolyt, verdünnte Schwefelsäure, an den Elektrodenreaktionen teil (siehe Formel 1), mit der Folge, dass sich sowohl beim Laden als auch Entladen aufgrund lokaler Dichte-unterschiede eine von unten nach oben sinkende Säuredichte entsteht.

Mit Säureschichtung ist die Ausbildung eines vertikalen Konzentrationsgradienten und damit Dichtegradienten der Schwefelsäure im Elektrolyten gemeint. Mit jedem Lade- bzw. Entladeprozess vergrößert sich der Dichteunterschied und damit der Grad der Säureschichtung. Das lässt sich wie folgt erklären: Der Widerstand von den oberen Elektrodenbereichen zu den Anschlüssen (Polklemmen) ist niedriger als der von den unteren Elektrodenbereichen. Daher sinkt beim Entladen die Säuredichte oben schneller als unten. Hinzu kommt, dass aufgrund der niedrigeren Säuredichte oben der H2SO4(aq)-Vorrat dort eher erschöpft ist als unten und also die unteren Regionen, je nach Entladeschlussspannung, noch weiter entladen werden. Analog verhält es sich beim Laden: Der niedrigere Widerstand der oberen Regionen zu den Polen lässt die Säuredichte dort schneller steigen als unten. Alsdann sinken aufgrund von Gravitation und Diffusion die so gebildeten Bereiche höherer Säuredichte nach unten. Da bei der vorhergehenden Entladung oben weniger Sulfationen vorhanden waren, ist die Umwandlung der entladenen aktiven Masse in geladene aktive Masse dort eher erreicht als unten. Bei nicht angepasster Ladeschlussspannung werden die unteren Regionen daher nicht vollständig geladen.

Daraus folgt, dass die aktuelle Kapazität umso stärker abfällt, je höher der Grad der Säureschichtung ist. Ein extremes Beispiel liefert Tuphorn [14], bei dem ein 55 cm hoher Bleiakku mit 1,24 g/cm3 Säuredichte nach nur sechs Vollzyklen oben 1,13 g/cm3 und unten 1,31 g/cm3 erreicht hatte. Zum Vergleich: Eine leere Starterbatterie hat eine Säuredichte von ca. 1,10 g/cm3 und eine volle ca. 1,28 g/cm3.

Da das elektrochemische Potenzial des Bleiakkus von der Säuredichte abhängt und diese im unteren Elektrodenbereich konzentriert ist, so ist auch hier die Ruhespannung des Akkus verhältnismäßig hoch. Deswegen ist es im Allgemeinen nicht möglich, bei Bleiakkus von der Ruhespannung auf den Ladezustand zu schließen. Ein durch Säureschichtung gealterter Bleiakku kann eine hohe Ruhespannung und zugleich einen niedrigen Ladezustand haben.

Des Weiteren führt die Säureschichtung zu einem von der Elektrodenhöhe abhängigen elektrochemischen Potenzial, welches innerhalb des Akkus zu Umladungsprozessen führt. Dabei werden die oberen Bereiche niedrigerer Säuredichte geladen und die unteren Bereiche hoher Säuredichte entladen. Dies kann, je nach Grad der Säureschichtung, zur Sulfatierung der unteren aktiven Massen führen.

Insgesamt wird die Säureschichtung beschleunigt durch die folgende Betriebsführung:

- tiefe, zyklische Beanspruchung des Bleiakkus, insbesondere Zyklisierung im PSOC,

- hohe Lade- und Entladeströme.

Der aus der Säureschichtung resultierende Sulfatierungsmechanismus hängt wesentlich von der Betriebsführung ab [15]. Beispielsweise führen lange Standzeiten oder kleine Entladeströme eher zur Tiefentladung der unteren Elektrodenbereiche und damit zur Sulfatierung der unteren aktiven Massen. Hohe Entladeströme bewirken eine Sulfatierung der oberen Regionen. Das liegt daran, dass in Regionen niedriger Säuredichte die Entladeprodukte aufgrund von Rekristallisation zum Wachstum tendieren und somit zur Sulfatierung (s. a. Bild 7). Beide Varianten sind bei Bleiakkus im Automobil-Bereich präsent.

Kurzschluss – Dendritenbildung

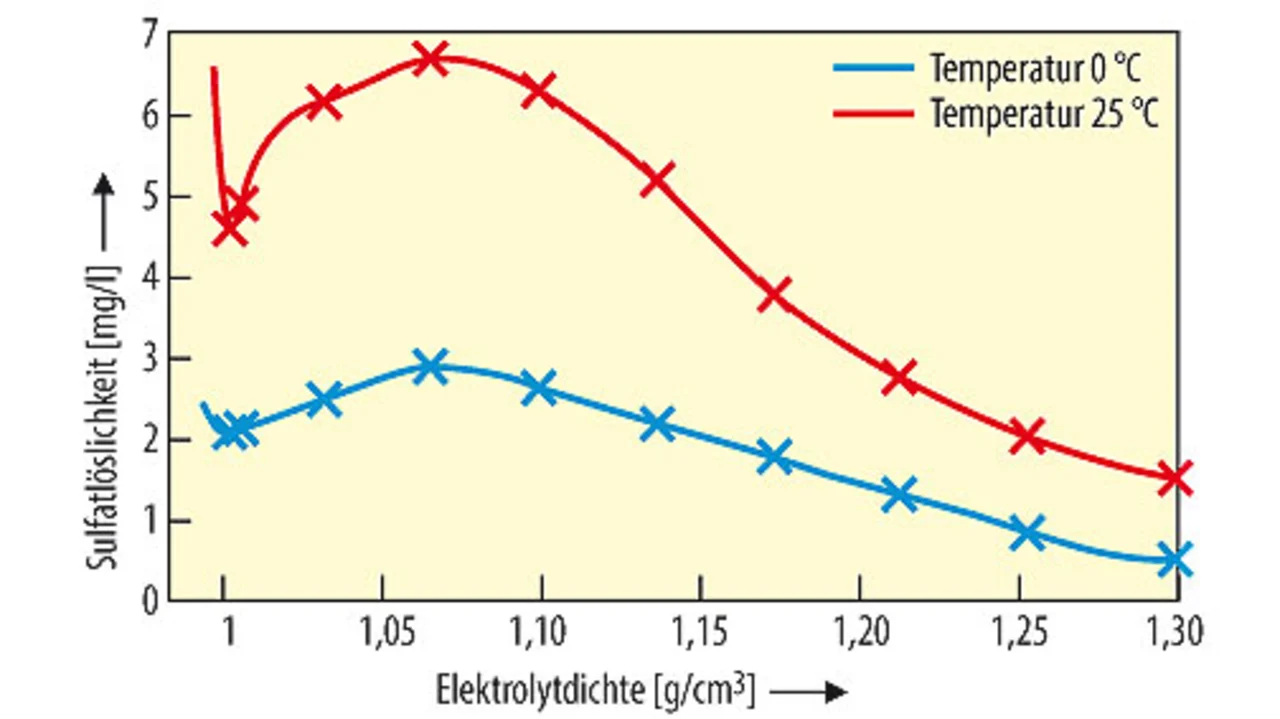

Die Säuredichte bei Starterbatterien variiert zwischen dem Zustand „leer“ mit 1,10 g/cm3 und „voll“ mit 1,28 g/cm3. In diesem Bereich nimmt die Löslichkeit des Bleisulfats mit sinkender Säuredichte zu (Bild 7). Bei hoher Sulfatlöslichkeit kommt aber Bleisulfat nicht nur an der Elektrode selbst vor, sondern kann in gelöster Form sogar bis zum Separator wandern. Bei einer erneuten Ladung werden die gelösten Bleisulfatteilchen dort in Pb bzw. PbO2 umgewandelt und können hier einen Kurzschluss verursachen, indem sie sich in Form von Dendriten anordnen. Ein Dendrit ist in diesem Fall das nadelförmige Wachsen von Pb bzw. PbO2.

Die irreversible Dendritenbildung wird demnach begünstigt durch lange Standzeiten im entladenen Zustand bzw. wenn die Starterbatterie aus tiefem Ladezustand heraus geladen wird.

Konstruktion von Bleiakkus und moderne Ladestrategien

Durch besondere Ausführungen lassen sich Bleiakkus hinsichtlich ihres Einsatzzweckes optimieren. Die technischen Möglichkeiten umfassen z.B. Geometrie und Größe der Elektroden, Additive in den aktiven Massen und im Elektrolyt oder spezielle Legierungsbestandteile in den Gittern. Aber auch Optimierungen im Bereich der Separatoren und Produktionsverfahren spielen eine Rolle. Neben den für alle Starterbatterien gleichermaßen geltenden technischen Eigenschaften, wie hohe Leistungsdichte durch extrem dünne Gitter, in denen die hochporöse und weiche aktive Masse einpastiert ist, sowie sehr dünne Separatoren für möglichst geringe Plattenabstände, hat sich jedoch ein technischer Wandel sowohl im Bereich der Gitterlegierungen als auch in der Gitterproduktion in den letzten 20 Jahren vollzogen. Beides hat unmittelbare Konsequenz auf das Betriebsverhalten, welches teilweise konträr zu den heutigen Anforderungen an die Starterbatterie ist [17].

- Anforderungen an die Ladestrategie für Bleistarterbatterien

- Alterungsmechanismen

- Säureschichtung

- Einfluss der Gitter

- Einfluss der Ladestrategie

- Literatur und Autor