China als Partner und Konkurrent

VDMA-Studie sieht »Win-Win-Situation« schwinden

Die Strategie »Made in China 2025« führt zu einem verschärften Konkurrenzdruck im Maschinen- und Anlagenbau. Eine neue Studie untersucht verschiedene Szenarien bis zum Jahr 2030. Europa kann zwar weiterhin vom Aufschwung der Volksrepublik profitieren, aber es wachsen die Risiken.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt am Main sieht im Verhältnis mit China das Ende einer »Win-Win-Situation« kommen. China hat als Exportmarkt eine enorme Bedeutung für den Maschinen- und Anlagenbau, die Volksrepublik liefert sich seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA um den Spitzenplatz in der Export-Rangliste. Zugleich wird die Volksrepublik, angetrieben durch ihre Strategie »Made in China 2025«, weltweit zu einem immer stärkeren Wettbewerber für die Maschinenbauer aus Deutschland und Europa. Eine neue Studie von Bertelsmann-Stiftung und VDMA analysiert in mehreren Szenarien die Entwicklung bis zum Jahr 2030.

Das Kernergebnis lautet: Wenn das Wachstum des chinesischen Maschinenmarkts wie in den vergangenen Jahren anhält, wird der Maschinen- und Anlagenbau auch im Jahr 2030 noch ein hohes Exportvolumen in die Volksrepublik erzielen. »Allerdings werden die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Auch die für uns positiven Szenarien deuten auf eine Stagnation der Maschinenexporte nach China ab Mitte des Jahrzehnts hin«, befürchtet Ulrich Ackermann, Leiter VDMA Außenwirtschaft. Und es gibt dann keine »Win-Win-Situation« mehr für alle: Sollte China es schaffen, bis 2025 das angestrebte hohe Technologieniveau zu erreichen, könnten die Maschinenbauexporte aus Deutschland ab Mitte des Jahrzehnts wieder auf das Exportniveau des Jahres 2019 sinken.

Fünf Szenarien mit unterschiedlichen Folgen

Die Studie »Was Chinas Industriepolitik für die deutsche Wirtschaft bedeutet - Szenarien für 'Made in China 2025' am Beispiel des deutschen Maschinenbaus« wurde von der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI sowie dem VDMA mit Hilfe von Modellrechnungen und Einzelinterviews mit Branchenvertretern erstellt.

Darin werden insgesamt fünf Szenarien untersucht:

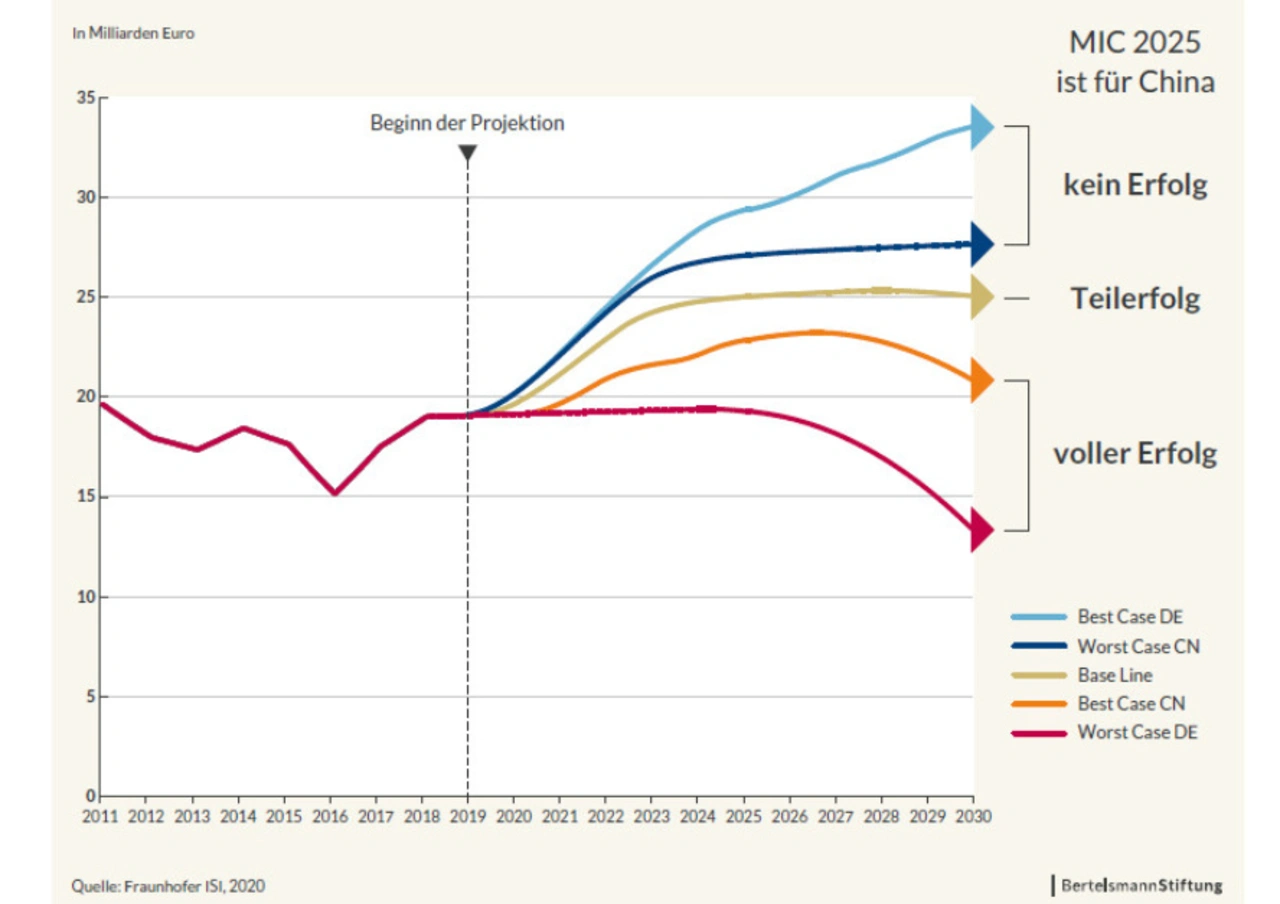

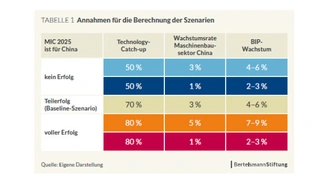

- Baseline-Szenario: »Made in China 2025« wird für China nur ein Teilerfolg. In diesem Szenario kann der deutsche Maschinenbau in den ersten drei bis vier Jahren des Jahrzehnts mit einem weiteren Anstieg der Exporte nach China rechnen. Ab 2025 stagnieren die Exporte dann (Exportvolumen 2030: 25 Mrd. Euro).

- »Made in China 2025« wird für China ein voller Erfolg (zwei Szenariovarianten): In den Szenarien, die von einem vollen Erfolg der Strategie »Made in China 2025« ausgehen, ist mit einem signifikanten Markteinbruch deutscher Maschinen- und Anlagenbauer bis ins Jahr 2030 zu rechnen (Exportvolumen 2030: 13 (worst case) / 20 (best case) Mrd. Euro gegenüber 18 Mrd. Euro in 2019).

- »Made in China 2025« wird für China kein Erfolg (zwei Szenariovarianten): Bei einem Scheitern der »Made in China 2025«-Strategie kann der Maschinen- und Anlagenbau aus Deutschland mit einem langfristig starken Wachstum der Exporte nach China rechnen. So sind Entwicklungen möglich, die bis 2030 fast zu einer Verdopplung des Exportvolumens gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 führen können (33 (best case) / 27 (worst case) Mrd. Euro gegenüber 18 Mrd. Euro).

Die Gesamterkenntnis der Szenariostudie lautet: »Das ewige Wachstum auf dem chinesischen Markt dürfte ein Ende finden«, prognostiziert Ackermann. Die Unternehmen können zwar noch einige Jahre mit einem Exportwachstum rechnen, aber dessen Umfang wird tendenziell sinken. »Es gilt daher, die eigene Abhängigkeit vom chinesischen Markt ständig im Blick zu haben und sich darauf vorzubereiten, rechtzeitig alternative Wachstumsmärkten in Asien zu erschließen«, erläutert der VDMA-Außenwirtschaftsleiter. Darüber hinaus gilt, dass die mit einer ausreichend guten Technologie antretenden und viel kostengünstigeren chinesischen Wettbewerber sehr erfolgreich auf vielen Märkten der Schwellenländer sein werden. »Und am Horizont ist auch bereits auf dem europäischen Heimatmarkt der chinesische Wettbewerber zu erkennen«, erklärt Ackermann.

Wie entwickelt sich China als Exportmarkt für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau?

Folgerungen für die Politik

Der anhaltende Aufstieg China zu einer Technologienation hat auch Konsequenzen für die Politik. »Wir brauchen eine gemeinsame EU-Strategie, wie wir China künftig begegnen wollen, die möglichst mit den USA abgestimmt wurde. Es geht dabei insbesondere um einen erfolgreichen Abschluss des EU-China- Investitionsabkommens mit Verbesserungen beim Marktzugang und Angleichung der Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen in China. Auch müssen Abkommen über Standards auf dem Feld des Schutzes von geistigem Eigentum und des Datenschutzes geschlossen werden«, fordert Ackermann.

Deutschland und die EU müssen darüber hinaus ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dabei geht es um die Stärkung der Wirtschaftsstandorte Deutschland und Europa zum Beispiel durch Förderung von Forschung, Entwicklung, Bildung und Digitalisierung. Auch sollte endlich der Abbau der Bürokratie, die das innovative Unternehmertum lähmt, ernsthaft vorangebracht werden.

»Solange es kein Level-Playing-Field auf dem chinesischen Markt und auf den internationalen Märkten gibt, muss sich die EU auch vor unfairem Wettbewerb schützen«, fügt Ackermann hinzu. Das bedeutet zum einen die Nutzung der bestehenden handelspolitischen Schutzinstrumente. Zum anderen geht es um den Schutz vor Wettbewerbsverzerrungen durch subventionierte Unternehmen auf dem EU-Binnenmarkt, den Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten der EU und gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der Exportfinanzierung.

- VDMA-Studie sieht »Win-Win-Situation« schwinden

- Was steckt hinter »Made in China 2025«?