Motion Control

Reduzieren von Oberwellenströmen mit aktiven Filtern

In einer Wasserversorgungsanlage soll die harmonische Netzrückwirkung begrenzt werden, um Verluste zu minimieren und gleichzeitig die Netzstabilität zu verbessern. Unter mehreren möglichen Lösungen erweist sich die Wahl von modernen aktiven Filtern als diejenige, die sich am besten in die vorhandenen Automatisierungs- Anwendungen mit geregelten Antrieben integrieren lässt und die Anforderungen der anzuwendenden Normen erfüllt. Außerdem bieten aktive Filter noch weitere Vorteile.

Antriebe mit einstellbarer Drehzahl (Variable Speed Drives, VSD oder Adjustable Speed Drives, ASD) werden aufgrund des reduzierten Energieverbrauchs, der hohen Lebensdauer und der Systemintegrationsfähigkeit häufig in der Wasserversorgung und der Abwasseraufbereitung verwendet. Zu den Vorteilen der Antriebe in diesen Anwendungen zählen ein geringerer Verbrauch chemischer Stoffe, reduzierte Verluste bei der Wasserverteilung und eine verbesserte Druckregelung im Vergleich zu Standardantrieben ohne Drehzahlregelung.

Antriebe mit einstellbarer Drehzahl (Variable Speed Drives, VSD oder Adjustable Speed Drives, ASD) werden aufgrund des reduzierten Energieverbrauchs, der hohen Lebensdauer und der Systemintegrations- fähigkeit häufig in der Wasserversorgung und der Abwasseraufbereitung verwendet. Zu den Vorteilen der Antriebe in diesen Anwendungen zählen ein geringerer Verbrauch chemischer Stoffe, reduzierte Verluste bei der Wasserverteilung und eine verbesserte Druckregelung im Vergleich zu Standardantrieben ohne Drehzahlregelung.

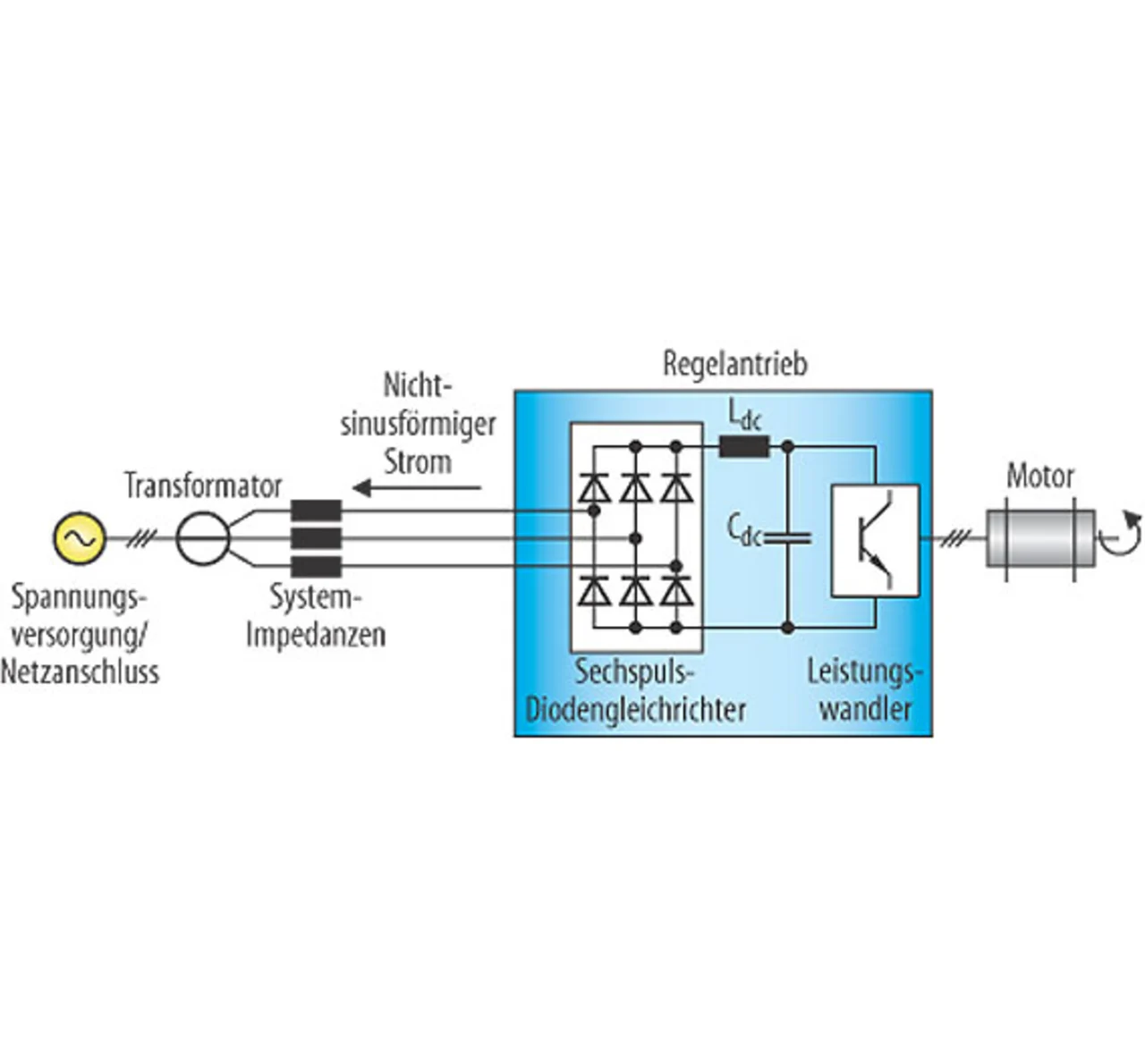

Bei drehzahlgeregelten Antrieben wird am häufigsten eine Diodenbrückenschaltung als Gleichrichter verwendet. Diese zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad, geringe Kosten, Robustheit und Zuverlässigkeit aus (Bild 1). Allerdings erzeugen diese Gleichrichter einen nicht-sinusförmigen Strom. Diese schädlichen Oberschwingungsströme in der Stromzuleitung, die sogenannte Netzrückwirkung, verursacht eine Vielzahl von Störungen bis hin zu Fehlfunktionen. Ebenso möglich sind Spannungsverzerrungen, zusätzliche Verlustleistungen, Vibrationen und Störungen in Motoren, Fehler oder Ausfälle von sensiblen elektronischen Geräten [1]. Diese Effekte verstärken sich zudem deutlich mit der Erhöhung der Nennleistung der eingesetzten Antriebe im Netz.

Ein Problem, viele Lösungen

Um die Oberschwingungen in Energie-Netzen zu minimieren, können unterschiedliche Lösungen implementiert werden: Meist wird versucht, die Oberschwingungen an jedem einzelnen erzeugenden Gerät durch passive Bauelemente zu beseitigen oder abzuschwächen. Für jede Oberschwingung muss dazu jedoch ein abgestimmter Saugkreis aus Induktivitäten und Kapazitäten eingesetzt werden, um die unerwünschten Effekte zu reduzieren [2]. Auf diesem Weg gibt es deshalb wegen des großen Aufwandes nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten kaum Mittel, um Oberschwingungen durch passive Maßnahmen wirklich komplett zu eliminieren.

Durch den technologischen Fortschritt in der Halbleiterindustrie ist dagegen eine aktive Bekämpfung von Oberschwingungen möglich: Mit Hilfe eines aktiven Oberschwingungs- filters lässt sich das Problem komfortabel lösen.

Das aktive Filter hat noch weitere Vorteile: Dank der speziellen Steueralgorithmen bieten die Filter zusätzliche Funktionen wie Blindleistungs- und Flickerkompensation, zudem können sie Netzresonanzen dämpfen. Das selbst konfigurierbare aktive Filter mit Eigenschutz erhöht außerdem die Zuverlässigkeit des Stromnetzes.

Oberwellenreduktionin der Praxis

Das folgende Beispiel aus der Wasserversorgung dient der Suche nach einer geeigneten Maßnahme, um Oberschwingungen auf ein Maß zu reduzieren, das den Anforderungen der relevanten Normen entspricht. Hinsichtlich der Störfestigkeit gegenüber Oberschwingungsströmen und der zulässigen Grenzwerte gemäß IEEE 519 und IEC61000 werden zur Messung der zu überwachenden Oberschwingungs- ströme mehrere Bedingungen mit einbezogen:

- Die einzelnen, durch die Fourieranalyse ermittelten harmonischen Amplituden: I5, I7, I11, I13 usw.

- Gesamtwert der Verzerrung (Total Harmonic Distortion - THD).

- Der durch die von den vorhandenen Oberwellen verursachten harmonischen Verzerrung DN wird eine sinusförmige Spannung zugrunde gelegt. Danach wird die Verzerrungsleistung DN wie folgt berechnet: DN = S1 · THD, wobei S1 die Scheinleistung des Verbrauchers ist.

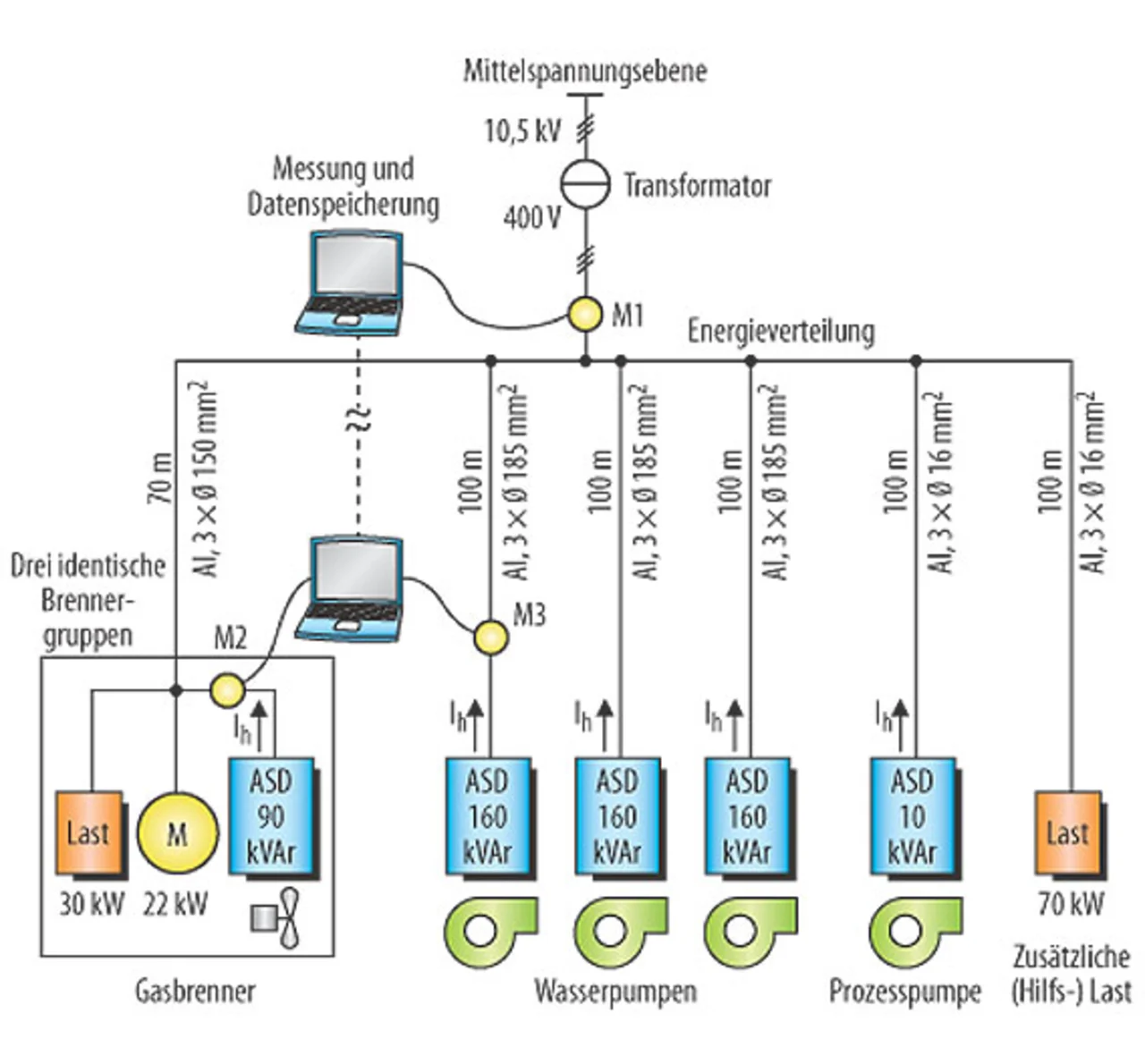

Die untersuchte Wasserversorgungsanlage (Bild 2) beliefert Unternehmen und private Haushalte in ihrem Umkreis mit warmem Wasser. Erhitzt wird das Wasser durch drei Gasbrennergruppen, deren Erdgas-Eingangsstrom durch einen Lüfter mit einem geregelten Luftstrom gemischt wird. Angetrieben werden die Lüfter von drehzahlgeregelten Antrieben (ASD).

Das erhitzte Wasser wird anschließend über drei ebenfalls mit ASD angetriebene Pumpen an die Verbraucher geliefert. Sämtliche Geräte arbeiten unabhängig voneinander, werden jedoch von einem übergeordneten Regelkreis geregelt. Daher können die Lüfter und Pumpen der Wasseranlage entsprechend dem erforderlichen Durchfluss bei unter- schiedlicher Drehzahl und Last arbeiten.

Ursprünglich wurde bei der Anwendung ein Transformator mit 850 kVA eingesetzt. Die Gesamt- leistung der nichtlinearen Verbraucher (ASD) liegt aber im Bereich von 730 kVA, d.h. 85 % der verfügbaren Gesamtleistung des Transformators (siehe auch Bild 2). Als direkte Konsequenz dieses viel zu großen Anteils an nichtlinearen Verbrauchern ergibt sich somit eine sehr problematische hohe Spannungs- verzerrung. Das gleich gilt damit für die Verlustleistung im Trafo, die sich aus den Widerstandsverlusten PI2R, Wirbel- stromverlusten PEC und Streuverlusten PSC zusammensetzt.

Als weiteres wurde - und das war für die nachträgliche Optimierung der Anlage ausschlaggebend - bei dieser Konfiguration an einem elektronischen Gerät bei einer Last von 60 % ein Störalarm ausgelöst.

Ein Sensor löste den Alarm aus, wodurch der Betrieb der gesamten Wasseranlage gestoppt werden musste. Die Abschaltung wurde als Konsequenz der zu großen Spannungsverzerrung verursacht.

Zum Verbessern des Kurzschlussverhältnisses des lokalen Netzes und des aufgetretenen Problems wurde der 850-kVA-Transformator durch einen 1200-kVA-Transformator ersetzt. Der Störalarm trat dabei dennoch weiterhin auf, nun aber bei einer Last von 80 %; der Betrieb der Wasseranlage wurde nach wie vor unterbrochen.

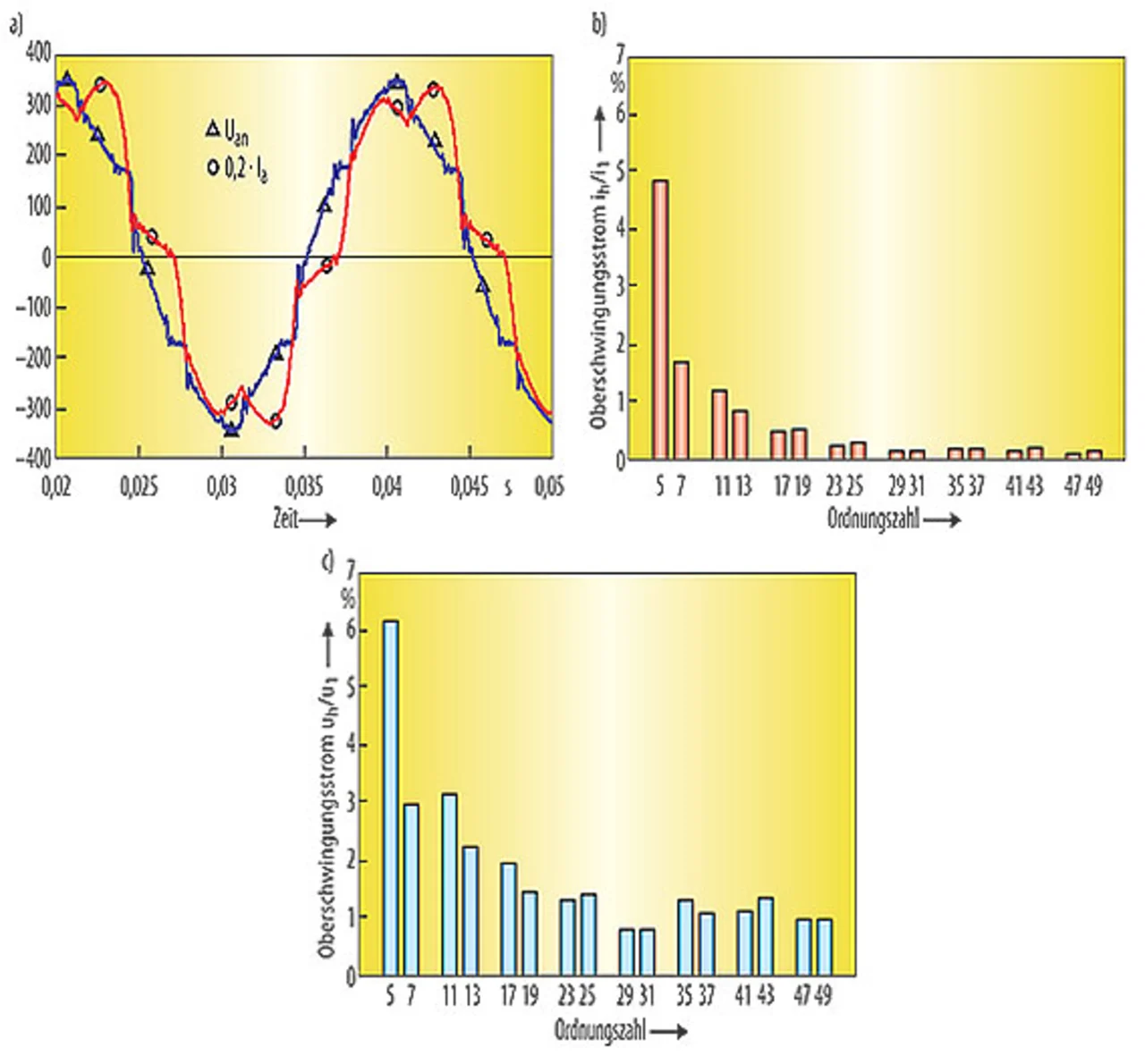

Die aufgezeichneten zeitlichen Verläufe der Spannungs- und Strommessung an der Sekundärseite des 1200-kVA-Transformators werden in Bild 3 gezeigt. Die Strom-THDi beträgt 20 %, die Spannungs-THDu 9 %. Der Leistungs- faktor liegt bei 0,94 und die gemessene nacheilende Blindleistung beträgt 278 kVAr.

Unter Berücksichtigung der Kurzschlussleistung und der Installationsnennleistung sollte die Strom-THDi jedoch niedriger als 8 % und die Spannungs-THD„ niedriger als 5 % sein.

- Reduzieren von Oberwellenströmen mit aktiven Filtern

- Lösungsmöglichkeiten im Überblick

- Literatur und Autoren