Smarte Produkte und Services

Erfolgreich ins IoT

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kundenzentrierte Entwicklung – leicht gesagt, schwer getan

Oft werden neue IoT-Produkt- oder Service-Ideen aus einer top-down entwickelten Strategie oder aus einem überwiegend technischen Blickwinkel betrachtet. Das führt häufig zu Anwendungen, die vom Markt nicht angenommen werden, da entweder nicht das richtige Problem gelöst wurde, die mühsam entwickelte Lösung nicht überzeugend für die Kunden ist oder die Nutzerfreundlichkeit zu wünschen übrig lässt.

Diese typischen Fehler lassen sich mit modernen Innovationsansätzen wie Design Thinking oder Lean Startup vermeiden, die den Kunden und zukünftigen Nutzer ins Zentrum aller Überlegungen stellen. Entsprechend der Maxime »Fail fast, fail often« geht es dabei darum, durch sehr frühe und dauernd wiederholte Einbindung der Kunden in den Innovationsprozess sowie durch die iterative Arbeit mit Prototypen frühzeitig Fehleinschätzungen zu erkennen und schnell gegensteuern zu können.

Damit wird das Risiko des gesamten Innovationsprojektes gegenüber traditionellen Ansätzen erheblich gesenkt, bei denen nach langwieriger und teurer Entwicklungszeit erst mit der Markteinführung die »Stunde der Wahrheit« kommt.

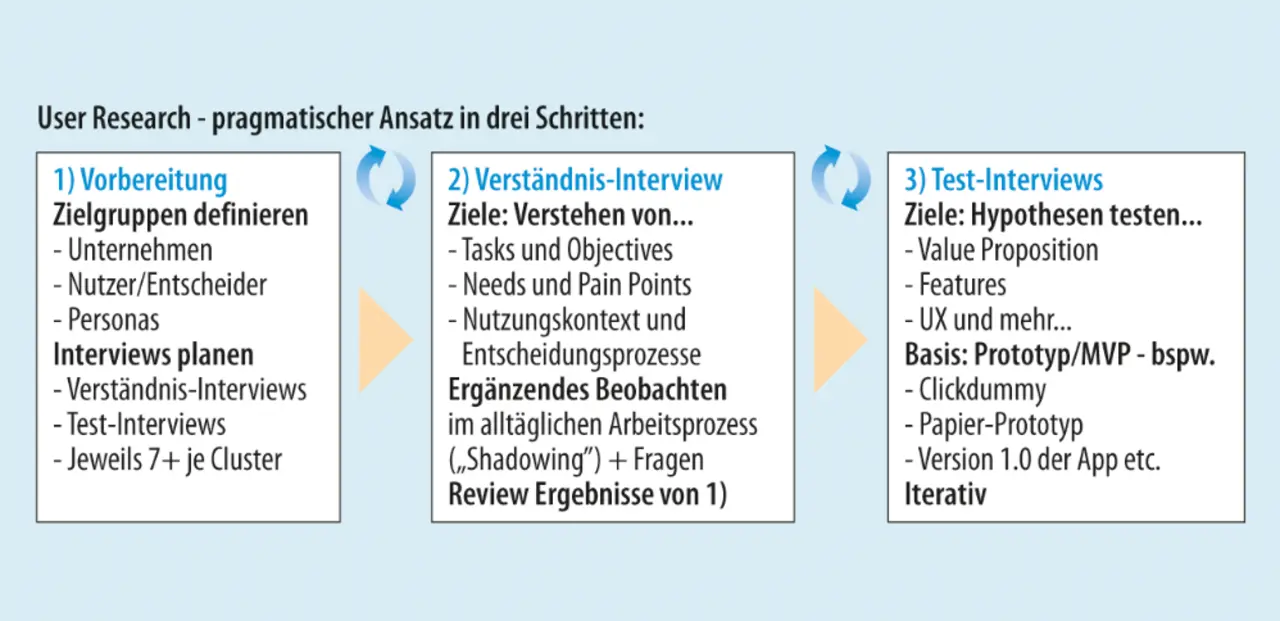

Für die Durchführung hat sich ein dreistufiges, iteratives Vorgehen bewährt (Bild 3): Erstens, eine sorgfältige Vorbereitung, bei der die zukünftigen Zielgruppen segmentiert und beschrieben werden. Um die vielen dabei zusammengetragenen abstrakten Informationen anschaulich darzustellen, empfiehlt sich die Verwendung von sogenannten »Personas« – einer bereits in den 80er Jahren entwickelten Methode.

Dabei wird eine fiktive Person eines hypothetischen Nutzers geschaffen, deren individuelle Eigenschaften stellvertretend für ein Zielgruppensegment stehen. Zweitens wird im Rahmen möglichst offener Interviews mit den Zielgruppen versucht, deren Probleme, Bedürfnisse, Nutzungsszenarien, Motivationen und die relevanten Entscheidungskriterien zu verstehen.

Das sollte idealerweise durch Beobachtungen – ein sogenanntes Shadowing – der relevanten Arbeits- oder Alltagsprozesse begleitet werden. Als dritter Schritt werden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse Prototypen entwickelt, die in einer weiteren Interview-Runde mit den Zielgruppen getestet und fortlaufend optimiert werden.

Häufig werden diese Interviews jedoch mit einer vertrieblichen Tonalität geführt, die Produktvisionen in den Mittelpunkt stellt, mögliche Lösungen diskutiert, Antworten nicht ausreichend hinterfragt oder die falschen Fragen stellt. Das kann die Ergebnisse verzerren und zu gravierenden Fehlentscheidungen führen. Daher empfiehlt sich der Einsatz erfahrener, methodisch und psychologisch geschulter Interviewer.

IoT-Plattformen: Machen oder Kaufen?

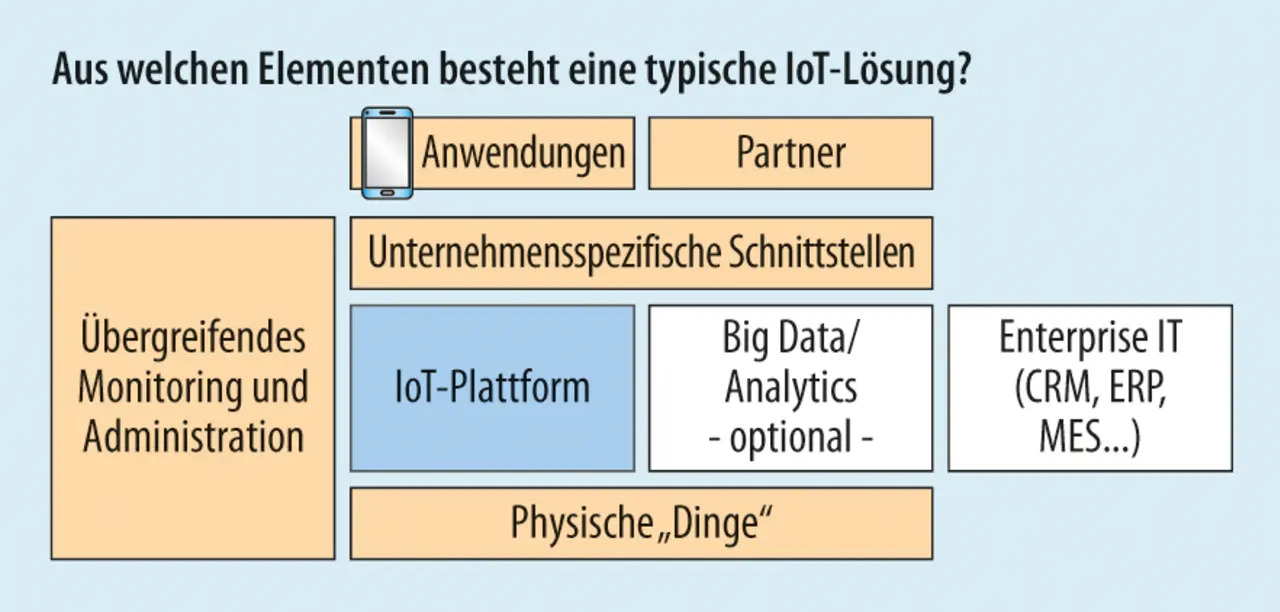

Wurden die Kundenanforderungen sorgfältig beleuchtet, die wesentlichen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen der IoT-Lösung (Bild 4) abgeleitet und ein passendes Geschäftsmodell gefunden, beginnt die Planung der technischen Umsetzung. Eine der zentralen Entscheidungen in diesem Zusammenhang: Soll eine (I)IoT-Plattform selbst entwickelt oder eine der über 500 am Markt verfügbaren Plattformen als Basis für das eigene Angebot genutzt werden?

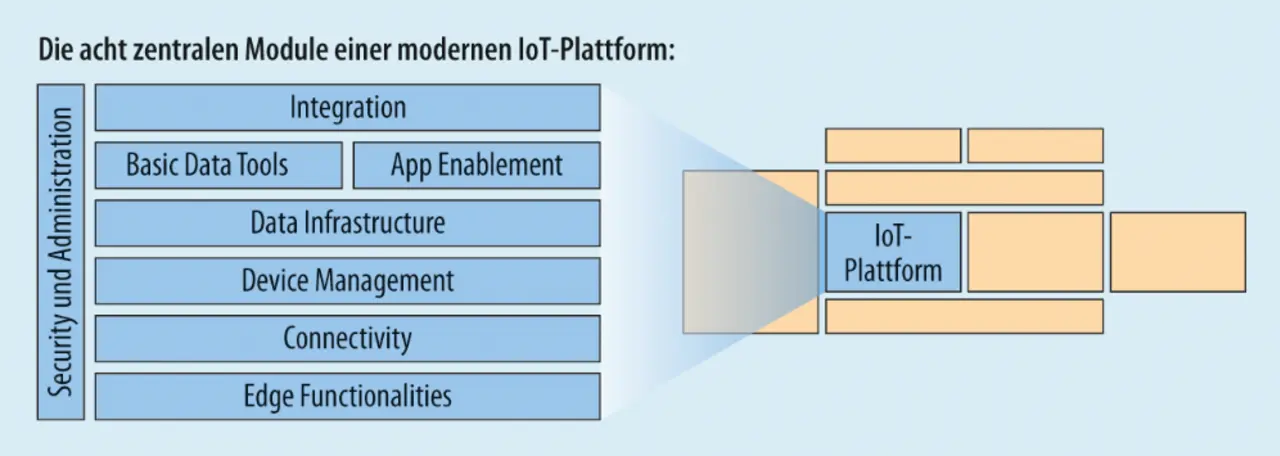

IoT-Plattformen sind modular aufgebaute Softwareprodukte (Bild 5), welche die Entwicklung von IoT-Lösungen deutlich vereinfachen und beschleunigen, da sie in der Regel bereits 70 bis 90 Prozent der grundlegenden Standard-Funktionen wie beispielsweise Konnektivität, Device Management, Datenverwaltung oder Nutzerauthentifizierung enthalten.

Anbieter kommerzieller IoT-Plattformen sind unter anderem Industrieunternehmen wie General Electric, Schneider Electric, Siemens oder Trumpf, Software-Giganten wie Microsoft, Amazon, PTC und SAP, große Telekommunikationskonzerne sowie zahlreiche Start-ups. Sie haben oft Milliarden von Euro in die Entwicklung ihrer Plattformen investiert, decken bereits viele Protokolle, Schnittstellen und Systeme ab und haben ein umfassendes Ökosystem um ihre Lösungen geschaffen. Warum also »das Rad neu erfinden«?

Die wichtigsten Argumente für die Nutzung kommerzieller IoT-Plattformen sind eine kostengünstigere Entwicklung der eigenen IoT-Lösung und eine deutlich schnellere Time-to-Market, ebenso schwer wiegt bei den meisten Unternehmen der Mangel an entsprechenden Kompetenzen. Dem gegenüber stehen zumeist hohe laufende Kosten, Bedenken bezüglich Datenhoheit und -sicherheit, langfristige Lock-in-Effekte sowie die Sorge, einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung zu Dritten zu verlagern. Die Entscheidung hängt nicht zuletzt auch von der Größe des Unternehmens, den verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen sowie der strategischen Positionierung ab.

Für die Auswahl und Implementierung einer zukunftsfähigen, skalierenden, flexiblen und sicheren IoT-Plattform aus den zahlreichen Angeboten am Markt haben sich drei Grundregeln bewährt:

Pragmatische Prototypen

Zu Beginn eines IoT-Projektes sind oft noch wesentliche Fragen ungeklärt, da Erfahrungen mit vernetzten Produkten fehlen und sich die zukünftigen Anforderungen und Kostentreiber noch nicht hinreichend spezifizieren lassen. Erste Prototypen und marktfähige Produkte sollten daher pragmatisch auf einer möglichst flexiblen Plattform aufgesetzt werden, deren Preismodell „mitwächst” und zum geplanten Vorhaben passt.

Systematische Auswahl

Wurden die ersten Schritte im IoT-Markt erfolgreich hinter sich gebracht und auch die mittelfristige Roadmap hinreichend spezifiziert, empfiehlt sich eine sorgfältige Plattformauswahl auf Basis der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Entscheidende Kriterien sind dabei typischerweise Hosting-Optionen, Umfang und Qualität der Edge-Funktionalitäten sowie Kosten.

Abstrahierung

Um eine möglichst große Unabhängigkeit von der gewählten IoT-Plattform zu wahren, empfiehlt sich die Definition eigener Schnittstellen zwischen Gateways und Cloud sowie zwischen Cloud und Business-Logik, sodass sich die Plattform gegebenenfalls deutlich einfacher austauschen lässt. Weiterhin hat sich die Nutzung von Container-Techniken bewährt.

Bei der objektiven Auswahl einer geeigneten Plattform und Gestaltung

einer IT-Architektur ohne Lock-ins empfiehlt sich die Einbeziehung von unabhängigen IoT-Experten, die nicht exklusiv nur mit einem Plattformanbieter zusammenarbeiten und bereits umfangreiche Implementierungserfahrungen mit zahlreichen Plattformen sammeln konnten.

Datenstandardisierung – eine einheitliche Sprache

Interoperabilität ist nicht nur ein Problem bei Geräten verschiedener Hersteller. Meist nutzen auch unterschiedliche Baureihen, Gerätetypen und Produktgruppen eines Herstellers abweichende Übertragungsprotokolle und Datenformate. Soll dann eine übergreifende digitale Plattform oder App die Daten aller Produkte verarbeiten können, müssen die unterschiedlichen Datenstrukturen einheitlich übersetzt werden. Fünf Leitfragen helfen bei der Lösung:

- Wie viele Dinge sollen vernetzt werden?

- Welche Daten müssen wo und wann online beziehungsweise offline verfügbar sein?

- Gibt es alte Datensätze, die integriert werden müssen?

- Gibt es ggf. entsprechende Industriestandards?

- Wo sollen die Daten verarbeitet und standardisiert werden?

Hinsichtlich der letzten Frage gibt es vier generische Optionen:

- auf dem vernetzten Gerät selbst – dies scheitert in der Regel jedoch daran, dass Firmware-Updates oft nur durch einen Techniker vor Ort vorgenommen werden können sowie weiterhin an der Tatsache, dass dann gegebenenfalls Dokumentationen und Zertifizierungen neu erstellt werden müssten, um die Betriebsgenehmigung nicht zu verlieren,

- auf dem Client (Endgerät) – dieser Ansatz ist normalerweise zu unflexibel und zu teuer, da meist verschiedene Betriebssysteme wie iOS, Android oder Web bedient werden und somit die Dateninterpretationslogik mehrfach entwickelt und laufend synchronisiert werden müsste,

- in der Cloud – diese Lösung ist in vielen Fällen für einen Teil der Daten gut geeignet, scheidet jedoch bei hohen Datenvolumina aufgrund der Plattformkosten aus, weshalb sie häufig mit einer Datenstandardisierung auf dem Gateway kombiniert wird,

- lokal auf dem Gateway – optimal für alle diejenigen Daten, die nicht ständig in Echtzeit online verfügbar sein müssen.

In jedem Fall sollte das Datenmodell so strukturiert und flexibel genug sein, um verschiedenste Datenformate integrieren und auch zukünftige neue Produkte, Services und Funktionen einfach einbeziehen zu können.

Kein Chaos, aber oft ein Kulturschock

IoT-Vorhaben sind groß und komplex. Doch die sogenannten VUCA-Rahmenbedingungen (Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity) der heutigen Zeit machen ein traditionelles Wasserfall-Vorgehen unmöglich, bei dem erst alle Anforderungen detailliert erfasst und analysiert werden, bevor die Umsetzung beginnt. Zu schnell ändern sich Märkte und Techniken, zu diffus sind die Kundenanforderungen, zu unsicher viele Entscheidungsgrundlagen.

Starre Projektpläne werden oft schon nach wenigen Tagen wieder obsolet, wenn neue Erkenntnisse berücksichtigt werden müssen. Langfristige Roadmaps mit klar abgesteckten Budgets, Milestones und Projektzielen gehören der Vergangenheit an.

Eine der größten Herausforderungen für IoT-Projekte liegt daher weder im strategischen noch im technischen Bereich, sondern im erforderlichen kulturellen und organisatorischen Wandel. Denn Organisationen müssen sich grundlegend neu – lean und agil – aufstellen: Strategien geben nur noch grobe Richtungen vor und werden durch kleine wendige Teams nah am Kunden ständig neu justiert. Entscheidungen werden zeitnah weit unten in der Hierarchie getroffen, wo die relevanten Informationen vorliegen, statt wie bisher langwierig top-down durchexekutiert.

Für die Software-Entwicklung bedeutet das, dass der Umfang eines Entwicklungsprojektes nur noch auf die Sicht eines oder einiger weniger Sprints definiert wird. Projekte entwickeln sich entlang vieler kleiner Zwischenschritte, neue Informationen und Erkenntnisse können vom Projektteam zeitnah integriert werden.

Das bedeutet jedoch kein Chaos, ganz im Gegenteil: In Verbindung mit den beschriebenen modernen Innovationsansätzen können auf diese Weise sehr systematisch und effizient erfolgreiche IoT-Lösungen entwickelt werden, die die Kunden begeistern, sicher sind und einen nachhaltigen Mehrwert für den Anbieter schaffen.

- Erfolgreich ins IoT

- Kundenzentrierte Entwicklung – leicht gesagt, schwer getan

- Der Autor