Studie zu DC/DC-Wandlern

Wirkungsgrad – Dichtung und Wahrheit

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Wahrheit – Was wir gemessen haben

Da dies so ist, haben wir selber nachgemessen, wobei die Messungen im Labor an inpotron Schaltnetzteilen durchgeführt wurden. Wir maßen den Wirkungsgrad und die Gehäusetemperatur nicht nur im Nennbetrieb, sondern auch über die verschiedenen Parameter bis an die Grenzen des Arbeitsbereichs (Laststrom: 0 % bis 100 %; Temperatur: –40 °C bis +75 °C (teilweise); Eingangsspannung: 9 V bis 36 V) sowie den Leerlaufstrom. Das sind also in der Summe über ein Dutzend Messkurven pro Prüfling, wobei ein Messdurchlauf etwa zwei Stunden gedauert hat. Das EPSMA-Paper beschreibt näher, welche Parameter die Messung beeinflussen. Diese lassen sich in drei Gruppen einteilen:

- Messaufbau – Impedanz der Quelle, Leitungsquerschnitt, Instrumentierung;

- Umgebung – offenes Fenster, Lüfter im Klima-schrank, Höhe über NN; und

- Fehlerströme – Gleichtakt- und Gegentaktströme (meist nur für AC).

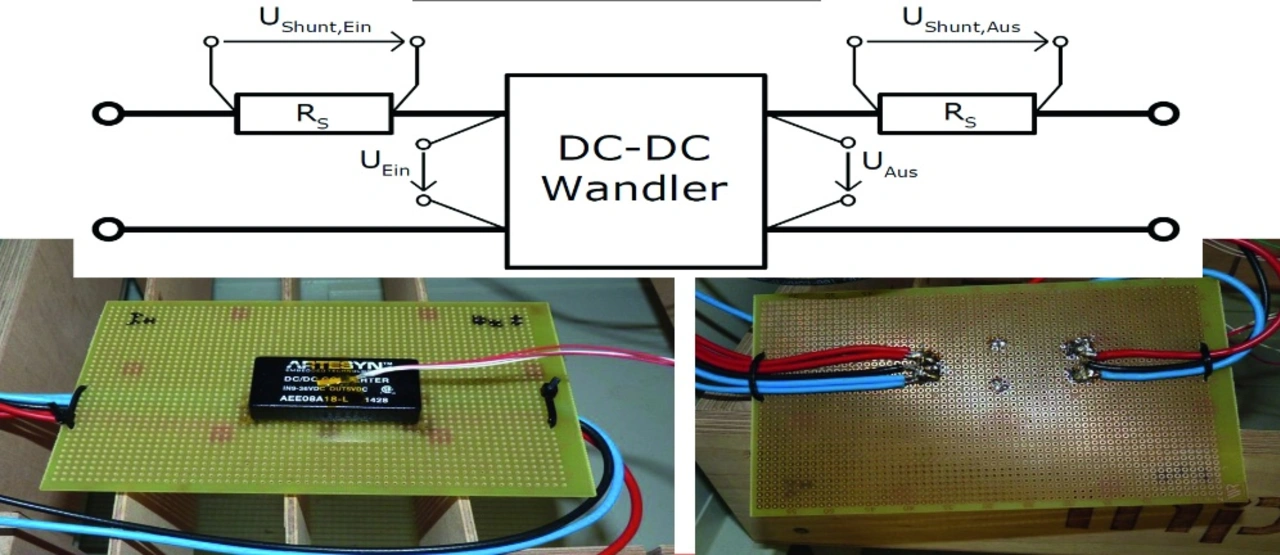

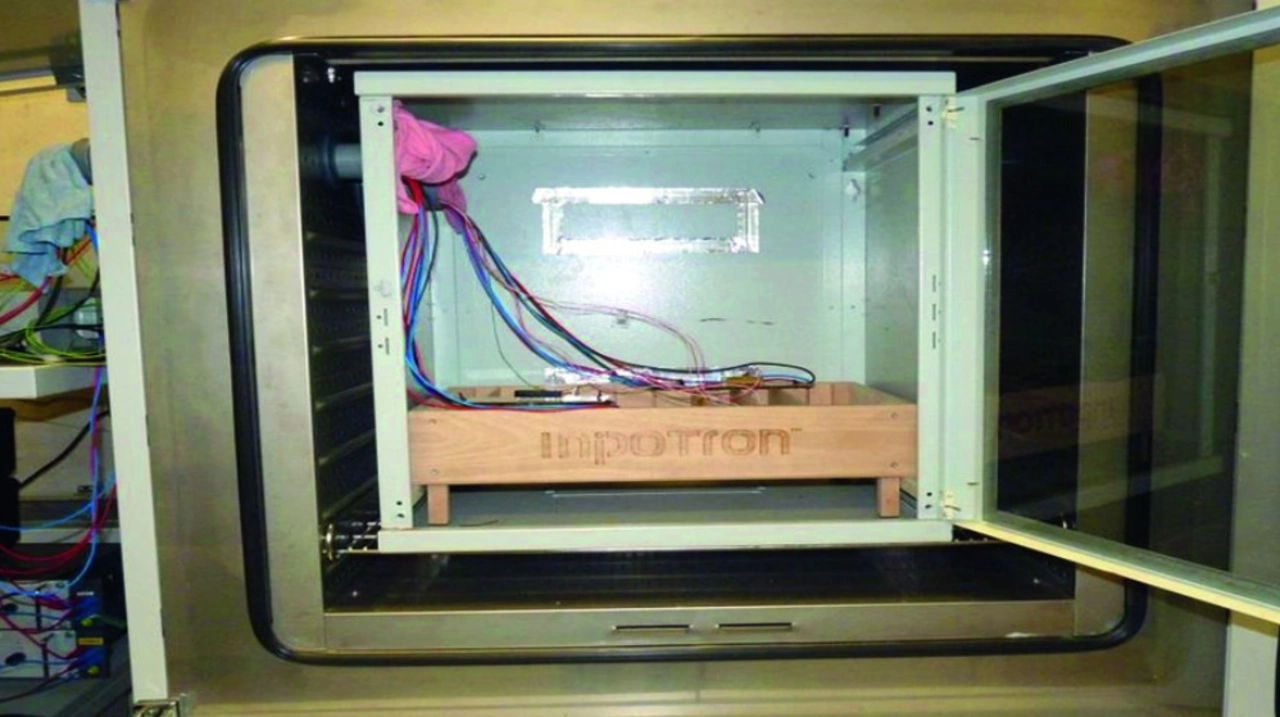

Die Bilder 4 und 5 zeigen den Messaufbau, wobei immer gleichzeitig zwei Prüflinge in der Klimakammer waren.

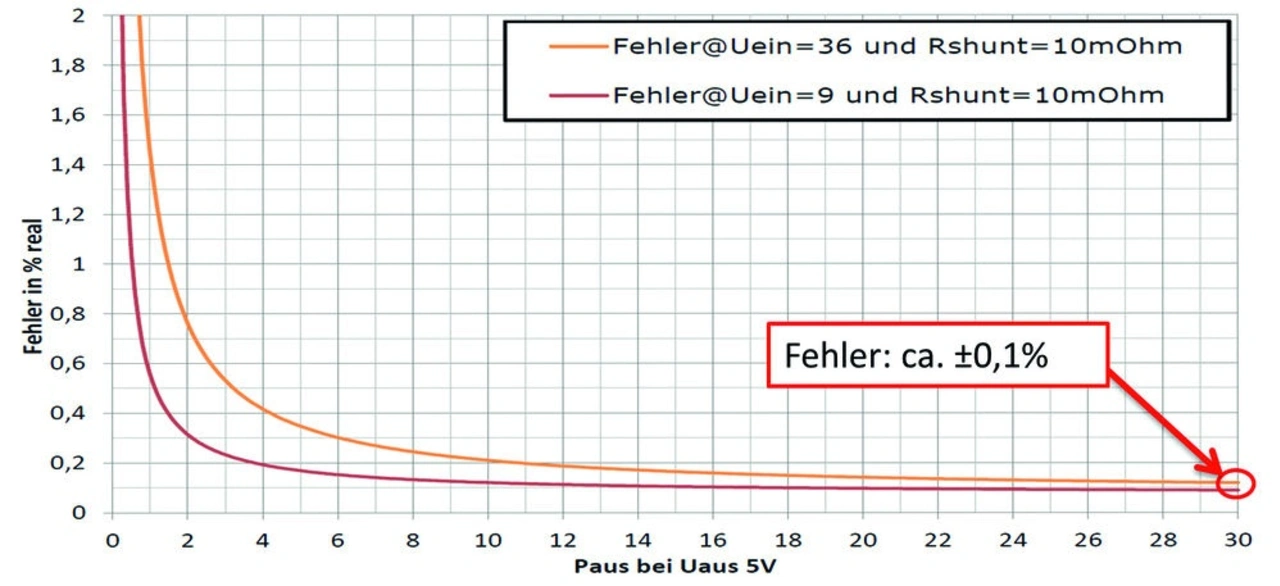

Einer der Kritikpunkte bei den Datenblättern war die fehlende Fehlertoleranz. In unserem Fall konnten wir nachweisen, dass der Messfehler beim Wirkungsgrad bei 30 W Volllast bei etwa ±0,1 % lag, bei 3 W immerhin noch bei etwa ±0,5 % (Bild 6).

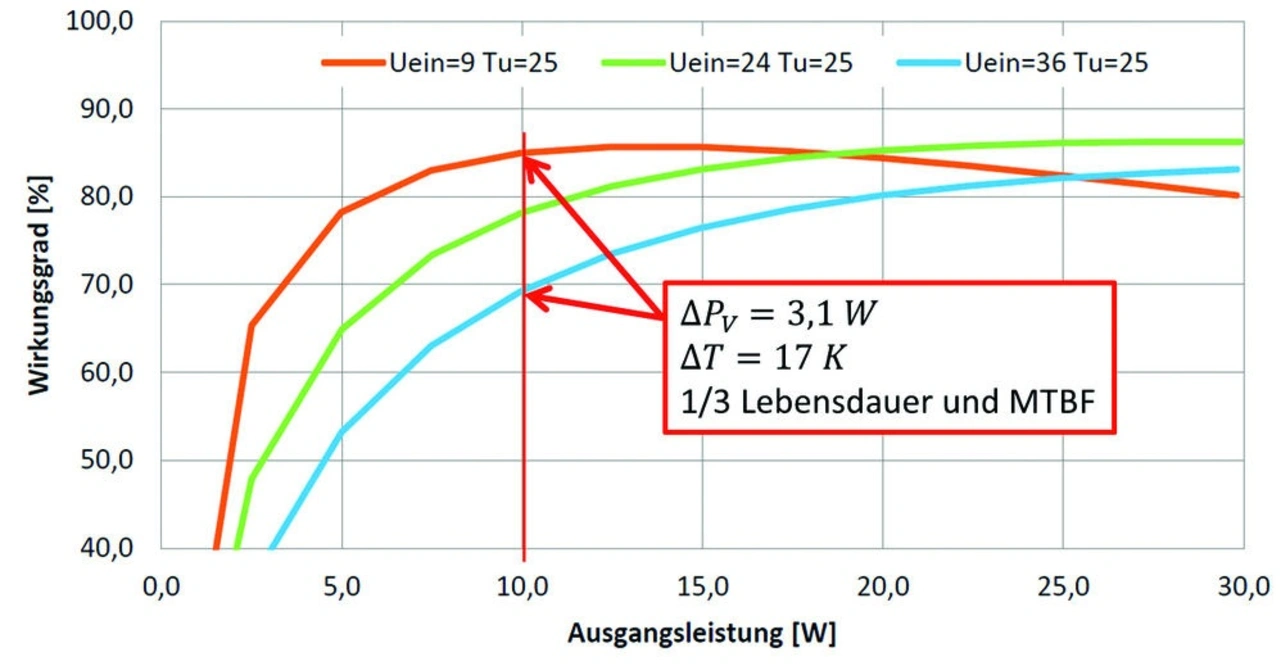

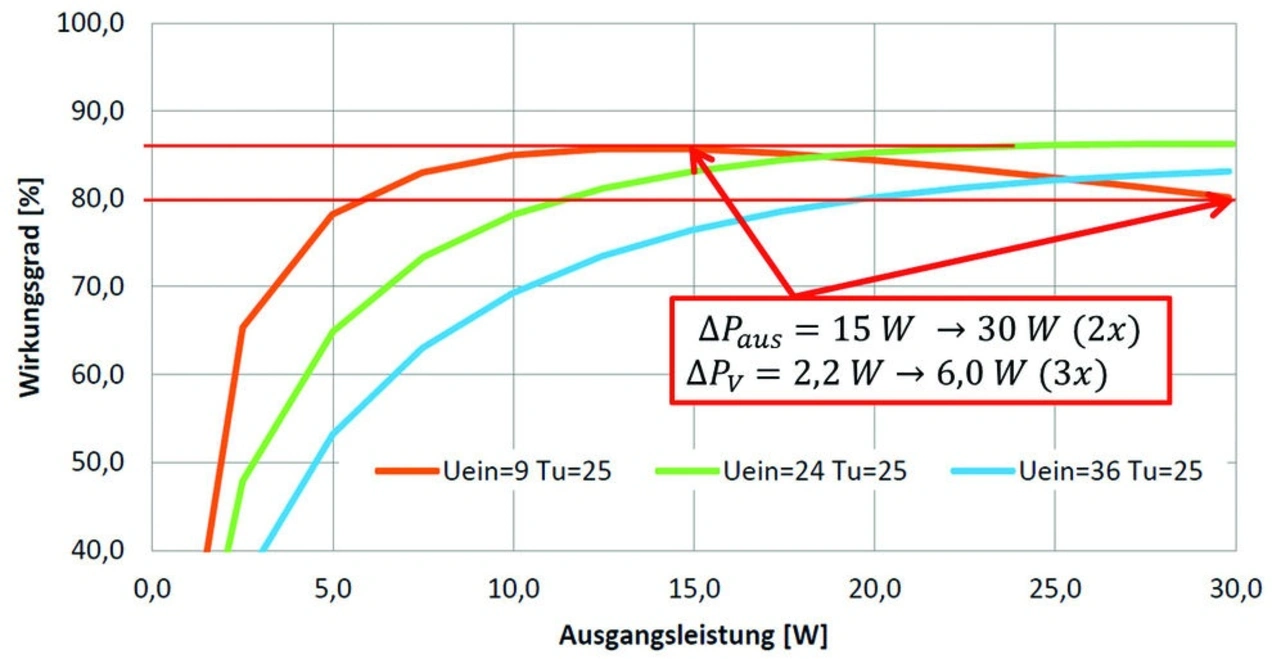

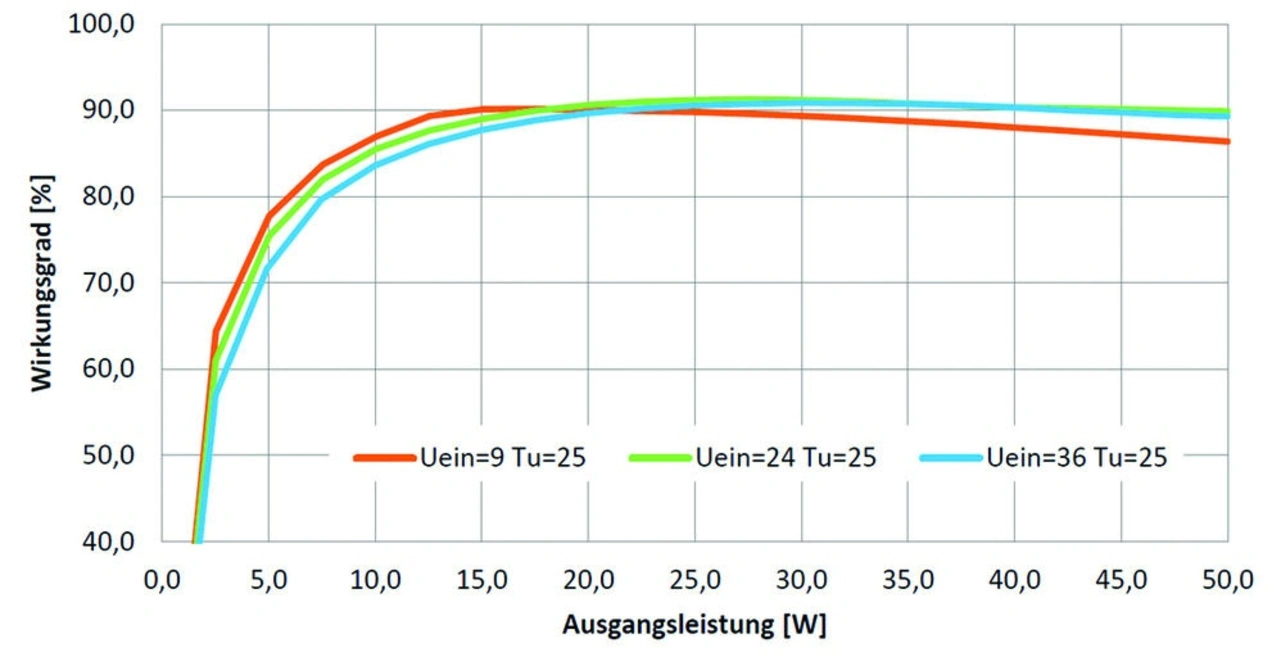

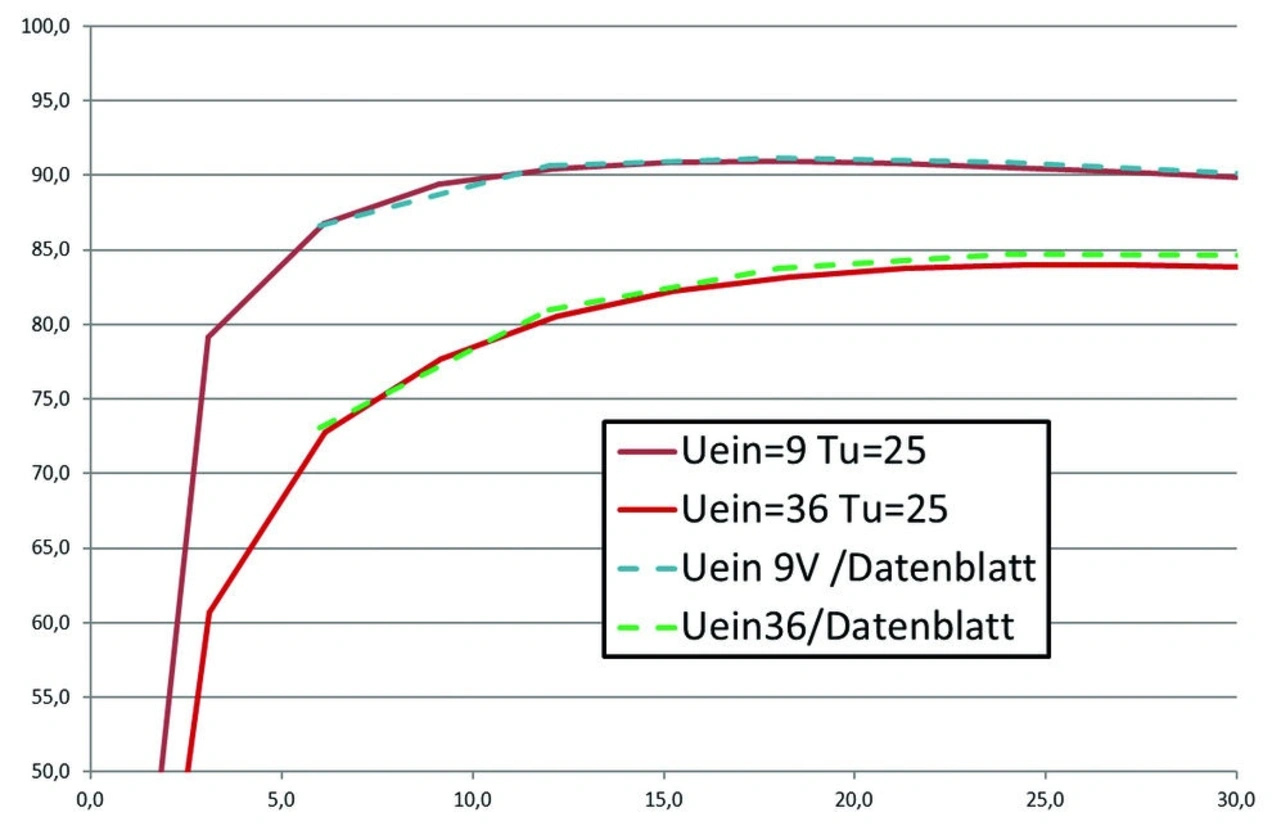

Im Folgenden wollen wir ein paar ausgewählte Messkurven mit denen aus dem Datenblatt vergleichen und diskutieren. Bild 7 zeigt den Wirkungsgrad beim Wandler von Recom für verschiedene Eingangsspannungen. Deutlich ist zu sehen, wie stark die Eingangsspannung gerade im Teillastbereich den Wirkungsgrad beeinflusst – wider Erwarten die maximal zulässige Eingangsspannung, nicht die minimal zulässige. Bei 10 W ist die Verlustleistung PV bei 36 V Eingangsspannung (blaue Linie) beispielsweise immerhin 3,1 W höher als bei 9 V (orange Linie), was einen Temperaturunterschied ΔT von 17 K zur Folge hatte. Dies bedeutet nach Gleichung (1), dass bei diesem Arbeitspunkt die Lebensdauer und die MTBF bei 36 V nur noch ein Drittel so hoch sind wie bei 9 V! Und typische Anwendungen arbeiten meist im Teillastbereich! Ursachen für die höheren Verluste bei 36 V könnten der Snubber sein, der zu hohe Sperrspannungen beim Abschalten des MOSFETs kappt und verheizt, der MOSFET könnte schon teilweise in den Avalanche-Betrieb gehen oder der Schutz vor zu hohen Eingangsspannungen ist zu knapp bemessen und beginnt schon zu leiten. Bild 8 zeigt die gleiche Wirkungsgradkurve wie Bild 7, allerdings unter dem Aspekt der Leitverluste, die bei niedriger Eingangsspannung naturgemäß am meisten ins Gewicht fallen. Gut zu sehen ist, dass die Verluste überproportional zur Ausgangsleistung steigen. Dies ist auch einleuchtend, da die Leitverluste quadratisch mit dem Strom steigen (I²∙R).

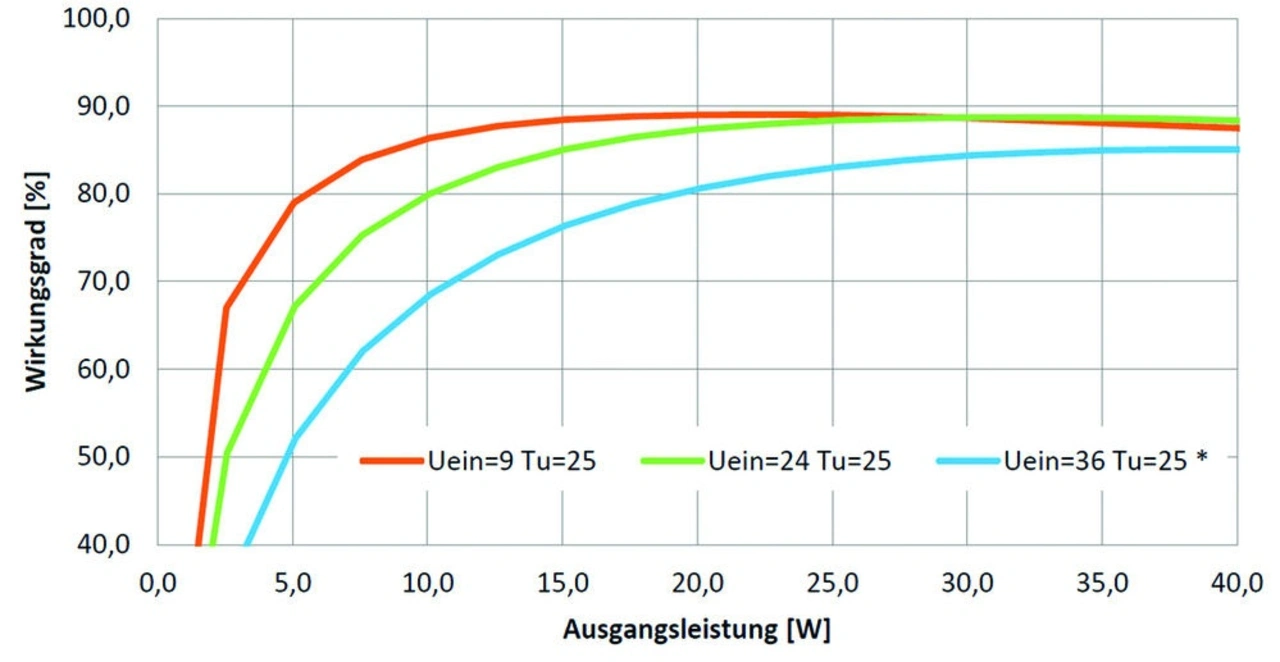

Bild 9 vergleicht die Wirkungsgradkurven der beiden DC-DC-Wandler von Artesyn. Während die Eingangsspannung den Wirkungsgrad beim 50-W-Gerät kaum beeinflusst, ist dieser Einfluss beim kleinen Bruder mit 40 W deutlich ausgeprägt, ähnlich wie beim Recom-Gerät in Bild 7. Der Schluss, den man daraus ziehen könnte, lautet: Um den niedrigeren Kostenpunkt im Vergleich zum 50-W-Gerät zu erreichen, hat der Entwickler beim 40-W-Gerät an den Bauteilen und anderen Bestandteilen des Wandlers gespart. Das bedeutet, dass selbst Mitglieder der gleichen Wandlerfamilie deutlich unterschiedliche Performance zeitigen können.

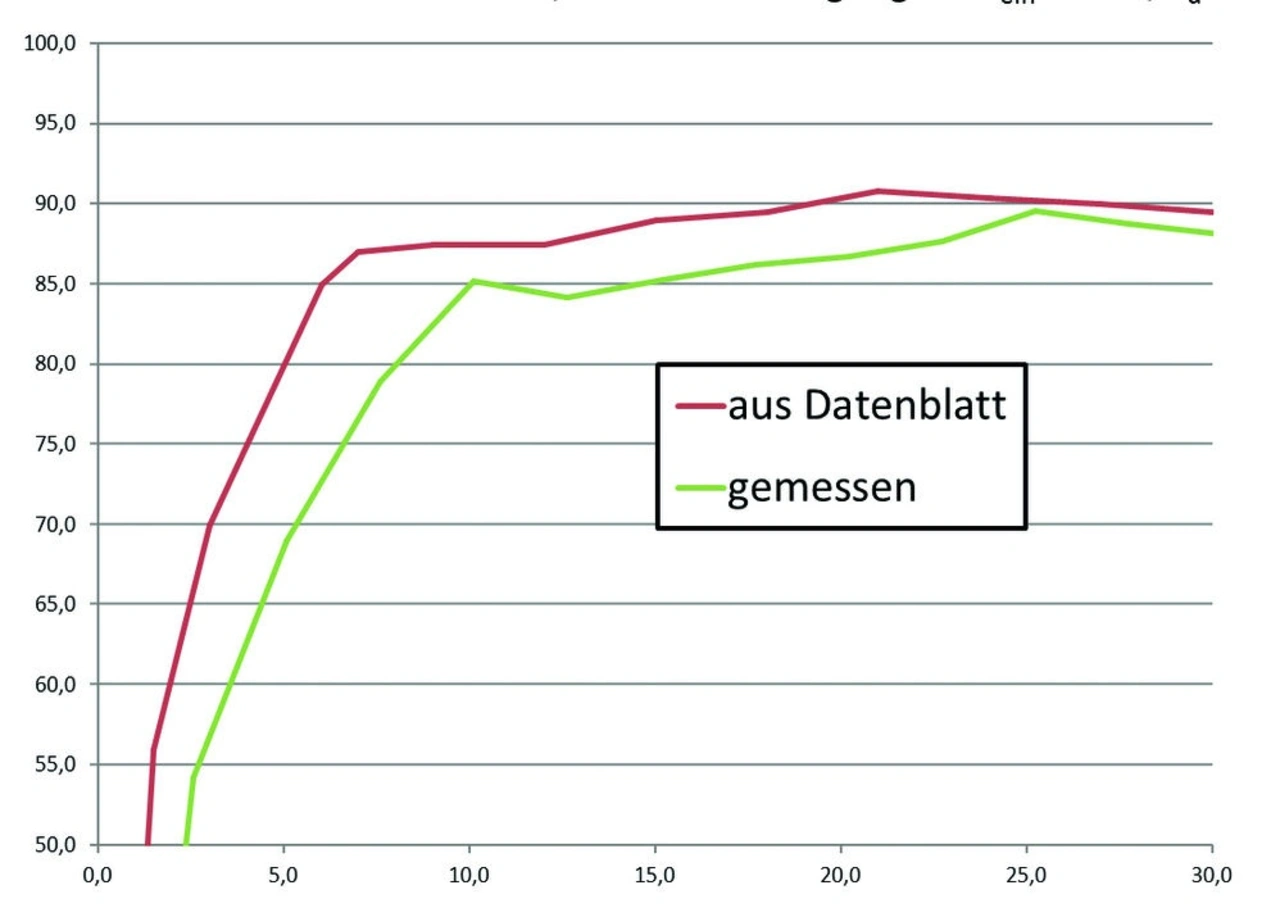

Bleibt noch die Frage zu klären, wie gut die Angaben im Datenblatt mit den von uns gemessenen Werten korrelieren. Während beim Mornsun-Gerät Messung und Datenblatt doch deutlich auseinanderliegen (Bild 10), korrelieren beim Wandler von Cosel diese Werte sehr gut (Bild 11). Die Divergenz bei Mornsun lässt sich nicht mit statistischen Einflüssen rechtfertigen, denn alle Messwerte liegen deutlich niedriger als die Datenblattwerte.

- Wirkungsgrad – Dichtung und Wahrheit

- Dichtung – Was in den Datenblättern steht

- Wahrheit – Was wir gemessen haben

- Zusammenfassung und Ausblick