Höherer Wirkungsgrad bei kleiner Last

Phasen unterdrücken

Bis vor einiger Zeit war nur der Wirkungsgrad in der Nähe des Volllastbereichs interessant. Gesetzliche Regelungen wie Energy Star und die sogenannte Ökodesign-Richtlinie ordern aber einen Mindestwirkungsgrad über den gesamten Lastbereich von Leerlauf bis zu Volllast. Um das zu erreichen, eignen sich verschiedene Techniken, beispielsweise auch das »Phase Shedding« bei parallelgeschalteten Buswandlern.

Ein »Eco-Modus«-Betrieb parallelgeschalteter Power-Module in einer Intermediate-Bus-Struktur kann den Wirkungsgrad über einen weiten Leistungsbereich weitaus besser optimieren als herkömmliche Methoden wie zum Beispiel das Aussetzen von Pulsen (Pulse Skipping) oder der Einsatz von separaten Stromversorgungen mit kleinerer Leistung für den Standby-Betrieb. Diese Technik ähnelt der Phasenunterdrückung, die oft zum Einsatz kommt, um im unteren Leistungsbereich von Multiphasen-Abwärtswandlern die Versorgung von Prozessoren mit kleinen Spannungen und hohen Strömen zu optimieren.

In diesem Fall ist die Implementierung jedoch unterschiedlich, da es sich bei den »Phasen« um unabhängige Wandler handelt und die Technik im Intermediate-Bus und nicht an der Last selbst angewandt wird. Phase-Shedding erlaubt es, nicht nur die Verluste in den MOSFETs durch das Abschalten von Phasen zu eliminieren, sondern durch das Deaktivieren von Modulen deren kompletten Verluste zu vermeiden.

Egal wie eine Intermediate-Bus-Struktur implementiert wird, die Notwendigkeit ergibt sich durch den geforderten hohen Wirkungsgrad über einen weiten Lastbereich und nicht nur in bestimmten, einzelnen Arbeitspunkten. Die Technik der Phasenunterdrückung wird oftmals bei Multiphasen-Abwärtswandlern direkt an der Last angewandt und verbessert den Wirkungsgrad bei kleiner Last durch Unterdrücken einzelner Taktphasen. Dies vermeidet pro Phase die Schaltverluste an jeweils zwei MOSFETs.

Während dies bei kleinen Spannungen sehr gut funktioniert, lässt sich diese Technik leider nicht auf hohe Spannungen oder Leistungen erweitern. Die hierfür eingesetzten Topologien verfügen nicht über parallelgeschaltete Leistungskreise, die ein- beziehungsweise abgeschaltet werden können. Buswandler (Bus Converter Modules, BCMs) sind isolierte DC/DC-Wandler mit festem Übersetzungsverhältnis, die Eingangsspannungen von 48 V oder 384 V auf die jeweilige Standardbusspannung von nominell 12 V oder 48 V herabsetzen.

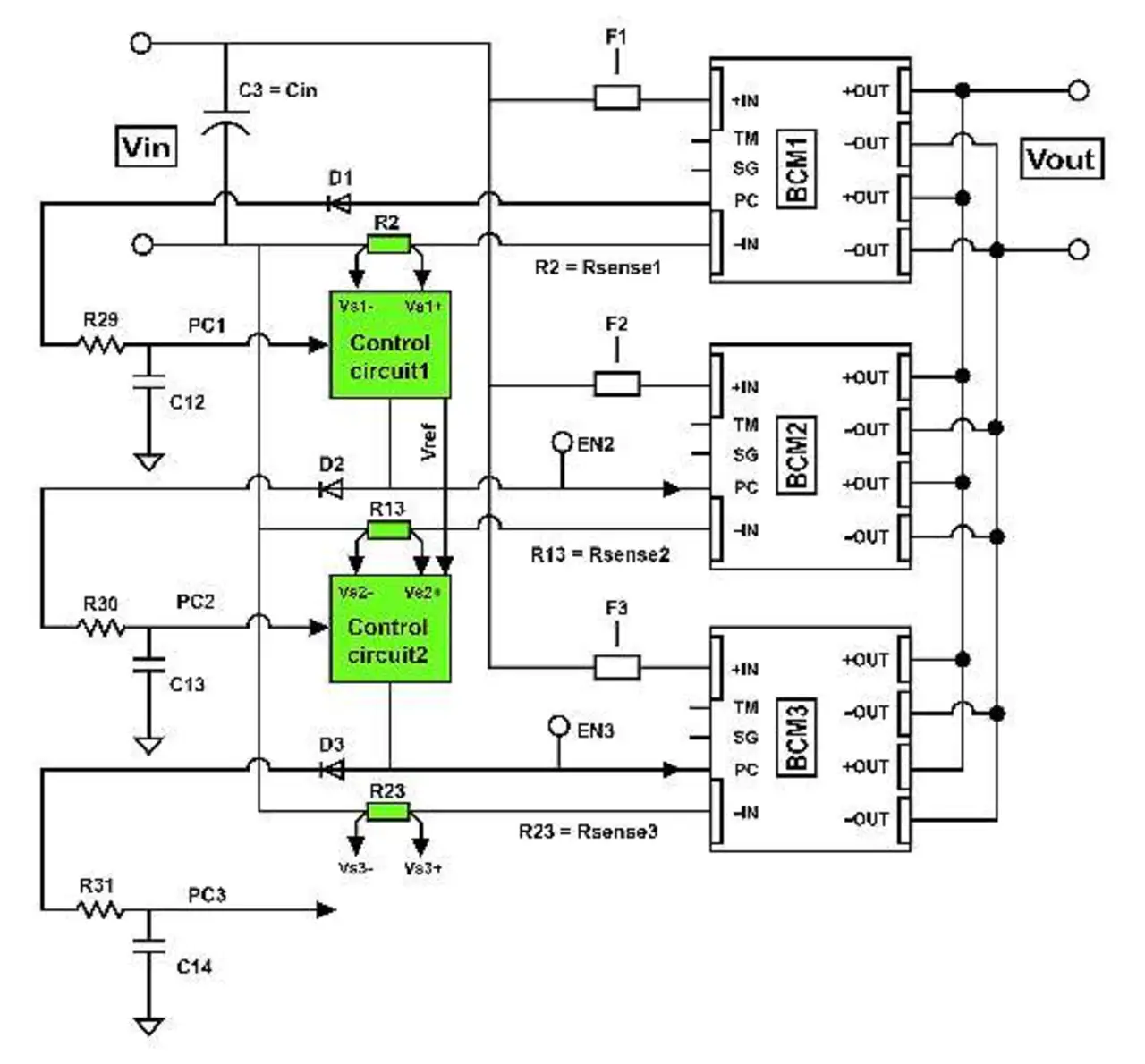

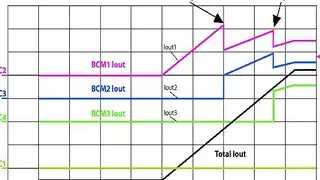

Sie enthalten eine Sinusamplituden-Topologie mit Schalten bei Nullspannung und Nullstrom, um sehr hohe Wirkungsgrade (typischerweise über 95%) und Leistungsdichten von über 1000 W/Zoll3 zu erzielen. Mit Hilfe eines schrittweisen Vorgehens lässt sich die Entwicklung einer Intermediate-Bus-Struktur mit abschaltbaren Wandlern am besten erklären. Nehmen wir ein Beispiel mit mehreren BCMs (Bild 1).

Die Lösung mit dem geringsten Wirkungsgrad wäre eine Parallelschaltung aller Module am Ein- und Ausgang, um höhere Leistungen zu erreichen. Offensichtlich würde das Abschalten ungenutzter BCMs im Leerlauf oder bei kleiner Last einen Vorteil bringen (siehe Kasten »Die wirtschaftliche Seite der Lastoptimierung«).

| Die wirtschaftliche Seite der Lastoptimierung |

|---|

| Eine Reduzierung der Verluste im Leerlauf und die Optimierung des Wirkungsgrades bei kleiner Last bewirkt eine deutliche Senkung der aufgenommenen Energie und damit der Kosten. Bei den im Artikel beschriebenen Systemen werden bei reduzierter Last einzelne, nicht benötigte Wandler ein- bzw. abgeschaltet, um damit den Energieverbrauch im Bussystem zu minimieren. Steigt die Last, werden abgeschaltete Wandler wieder aktiviert, um einen optimalen Wirkungsgrad unter den jeweiligen Lastbedingungen zu erzielen. Den Vorteil dieser Schaltung erkennt man, wenn man den Stromverbrauch eines Datenzentrums mit jeweils einhundert Webservern, Applikationsservern, Datenbankservern und Backup-Servern betrachtet. Nehmen wir an, dass jeder Server jeweils etwa acht Stunden pro Tag im Leerlauf, mit mittlerer Last und unter Volllast arbeitet, und pro Server sechs BCMs zum Einsatz kommen, welche die Eingangsspannung von 384 V auf 12 V wandeln. Der Wirkungsgrad der Kühlung wird mit 50 Prozent angenommen. Ein Datenzentrum mit der im Artikel beschriebenen Leistungsarchitektur spart etwa 32,5 W pro Server im Leerlauf und 19,5 W bei mittlerer Last. Bei einem angenommenen Preis von 0,10 US-Dollar pro KWh betragen die jährlichen Einsparungen etwa 12.000 US-Dollar. |

Bei nur noch einem aktiven Wandler würden die sich die Leerlaufverluste sowie die Verluste bei kleiner Last reduzieren und der Wirkungsgrad steigen. Mit zunehmender Last würden die benötigten Wandler wieder zugeschaltet. Die Flexibilität der BCMs, beispielsweise bei den »V•I Chips« von Vicor, erlaubt einen Einsatz dieser Technik bei weit höheren Leistungen (bis zu mehreren Kilowatt) und höheren Spannungen (bis zu 55 V).

Designbeispiel

Wie lässt sich dies realisieren? Beim Phase-Shedding wird der Eingangsstrom eines jeden parallelgeschalteten Moduls überwacht, um die Buswandler entsprechend ein- beziehungsweise auszuschalten. Dazu wird ein Strommess-widerstand in der primärseitigen Rückleitung eines jeden Buswandlers platziert. Der Strom im letzten Wandler muss nicht mehr überwacht werden, allerdings sorgt der Widerstand für einen gleichmäßigen Spannungsabfall. Beim Einsatz von drei Wandlern sind zwei Überwachungsschaltungen nötig (Bild 1).

Die erste kontrolliert den Strom im ersten Wandler, und je nach dessen Last schaltet sie dann den zweiten Wandler ein und aus. Am Eingang des zweiten Kreises misst die Stromüberwachung den Eingangsstrom des zweiten Wandlers. Je nach Last wird dann der dritte Wandler ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Um die Verluste bei Leerlauf zu minimieren und den gesamten Wirkungsgrad zu optimieren, werden die Überwachungsschaltungen so konzipiert, dass bei Leerlauf oder geringer Last nur der erste Wandler arbeitet und alle anderen Wandler deaktiviert sind.

Die Überwachungsschaltung muss nicht galvanisch isoliert werden, da sich die komplette Schaltung auf der Primärseite befindet. Die Referenzspannung am primärseitigen PC-Pin des Wandlers versorgt die Schaltungen, wodurch keine separate Versorgung mit 5 V nötig ist.

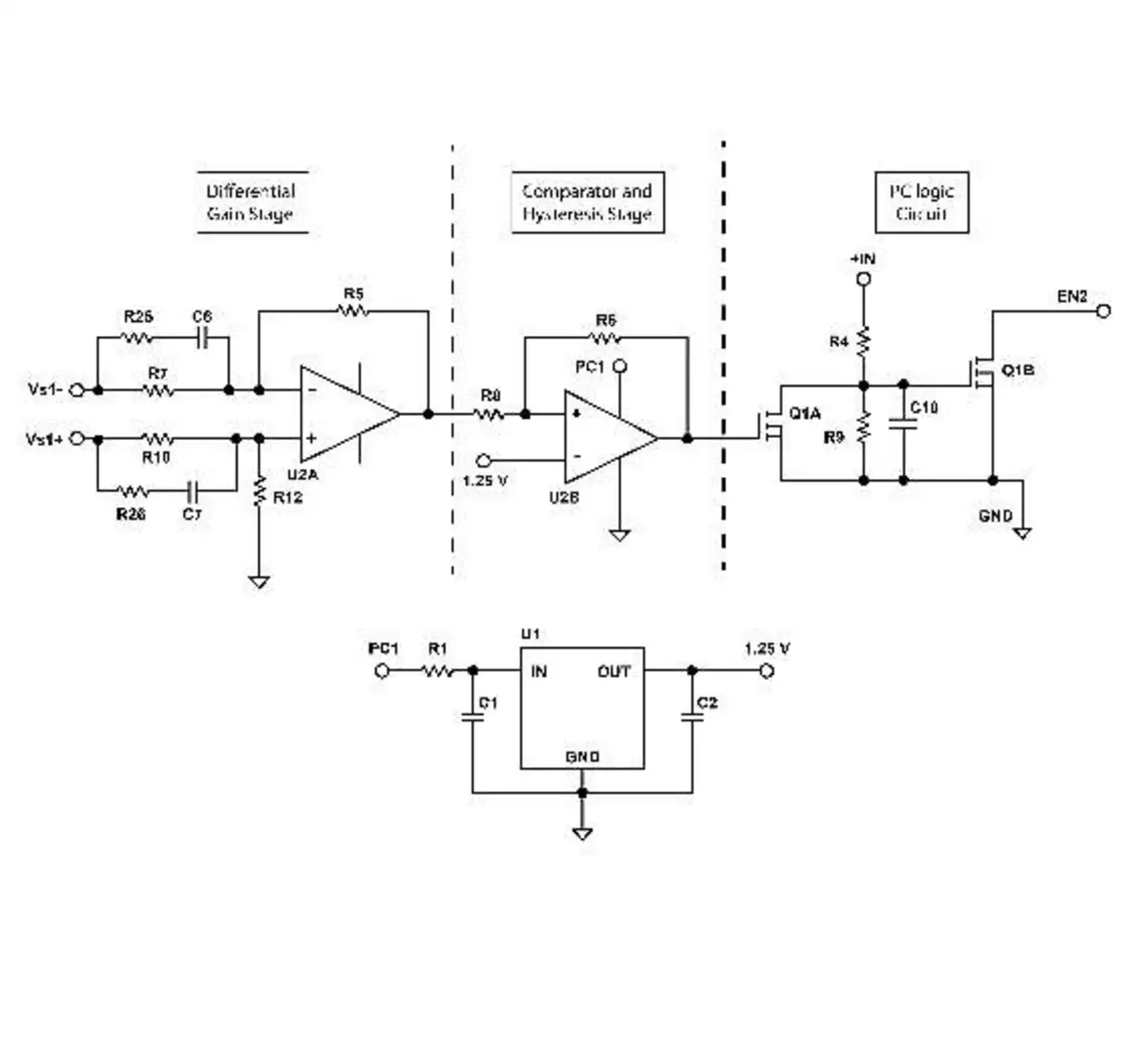

Die Verluste in den einzelnen Strommesswiderständen sind sehr gering, da nur der Strom von jeweils einem Wandler gemessen wird. Die Schaltung ist auch selbstüberwachend, sodass keine weiteren externen Kontroll- oder Überwachungsschaltungen nötig sind. Bei der vorgeschlagenen Schaltung (Bild 2) wird die Referenzspannung von 1,25 V aus der PC-Spannung des ersten BCMs erzeugt. Die Spannung U1 wird zum invertierenden Eingang des Operationsverstärkers geführt. Die »REF3312« ist eine Low-Drop-Präzisionsreferenz mit 1,25 V (±0,2%) sowie niedrigem Strombedarf.

Alternativ eignen sich auch Referenzspannungen mit höherer Genauigkeit. Die erste Überwachungsschaltung misst den Strom im ersten BCM und schaltet das zweite BCM ein, sobald die Leistung im ersten BCM einen Wert von 250 W überschreitet. Das Ausschalten erfolgt, sobald eine Leistung von 100 W im ersten Wandler unterschritten wird. Die zweite Schaltung arbeitet ähnlich, jedoch mit anderen Schaltschwellen. Die obere Schaltschwelle ist identisch, aber die unteren Werte sind unterschiedlich, um ein falsches Ein- und Ausschalten unter gewissen Lastbedingungen zu vermeiden.

Überwachungsschaltung

Jede Schaltung besteht aus drei Blöcken (Bild 2). Die Spannung wird verstärkt, und Operationsverstärker U2A ist als Differenzverstärker ausgelegt. Mittels des Strommesswiderstandes überwacht die Schaltung den Eingangsstrom. Der Spannungsabfall wäre zu klein, um den Komparator zu schalten. Daher muss sie verstärkt werden. Dies erfolgt über die differenzielle Verstärkerstufe mit R5, R12, R7 und R10.

Gute Werte für die Gleichtaktunterdrückung (Common-mode Rejection) und ein weiter Gleichtakt-Spannungsbereich (Common-Mode Voltage Range) sind wichtig, da der Verstärker große und sich ändernde Gleichtaktsignale verarbeiten muss. Die Verstärkung ist für alle Schaltungen identisch. In der Komparator- und Hysteresestufe wird der Ausgang der Verstärkerstufe mit der Referenzspannung verglichen. Hierfür ist U2B als Komparator mit Hysterese ausgelegt.

Er schaltet von logisch »0« auf logisch »1«, wenn die Spannung am nichtinvertierenden Eingang die Referenzspannung übersteigt. Die Höhe der Ausgangsspannung kann dabei die Versorgungsspannung des OPVs erreichen. Durch eine positive Rückführung zum Eingang des Komparators entsteht eine Hysterese. Die Schwelle für den Übergang von Low auf High liegt sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Überwachungsschaltung bei 80% der Volllast, die Schwelle für den Übergang von High zurück auf Low liegt bei der ersten Überwachungsschaltung bei 32% Volllast, bei der zweiten bei 41%.

Erzeugt wird die Hysterese mit R6, R8 und der 1,25-V-Referenz. Der Komparator steuert die interne Logik am PC-Pin des Buswandlers. Er hat einen Open-Drain-Ausgang, der den internen Pull-up-Widerstand des PC-Pins nutzt. Im High-Status des Komparators ist der PC-Pin freigegeben und der Wandler arbeitet. Im Low-Status wird der PC-Pin auf Masse gezogen und das BCM-Modul abgeschaltet.

Die Schaltung basierend auf dem MOSFET Q1, den Widerständen R4 und R9 sowie dem Kondensator C10 erzeugt bei sinkender Last eine Verzögerung. Jede Schaltung muss eine klare Trennung bei dieser Verzögerung haben, da sich sonst die Abschaltvorgänge der BMCs bei abnehmender Last überlappen könnten. Bei der Entwicklung dieser Schaltung ist auch die maximale Taktrate am PC-Pin zu berücksichtigen.

Messergebnisse

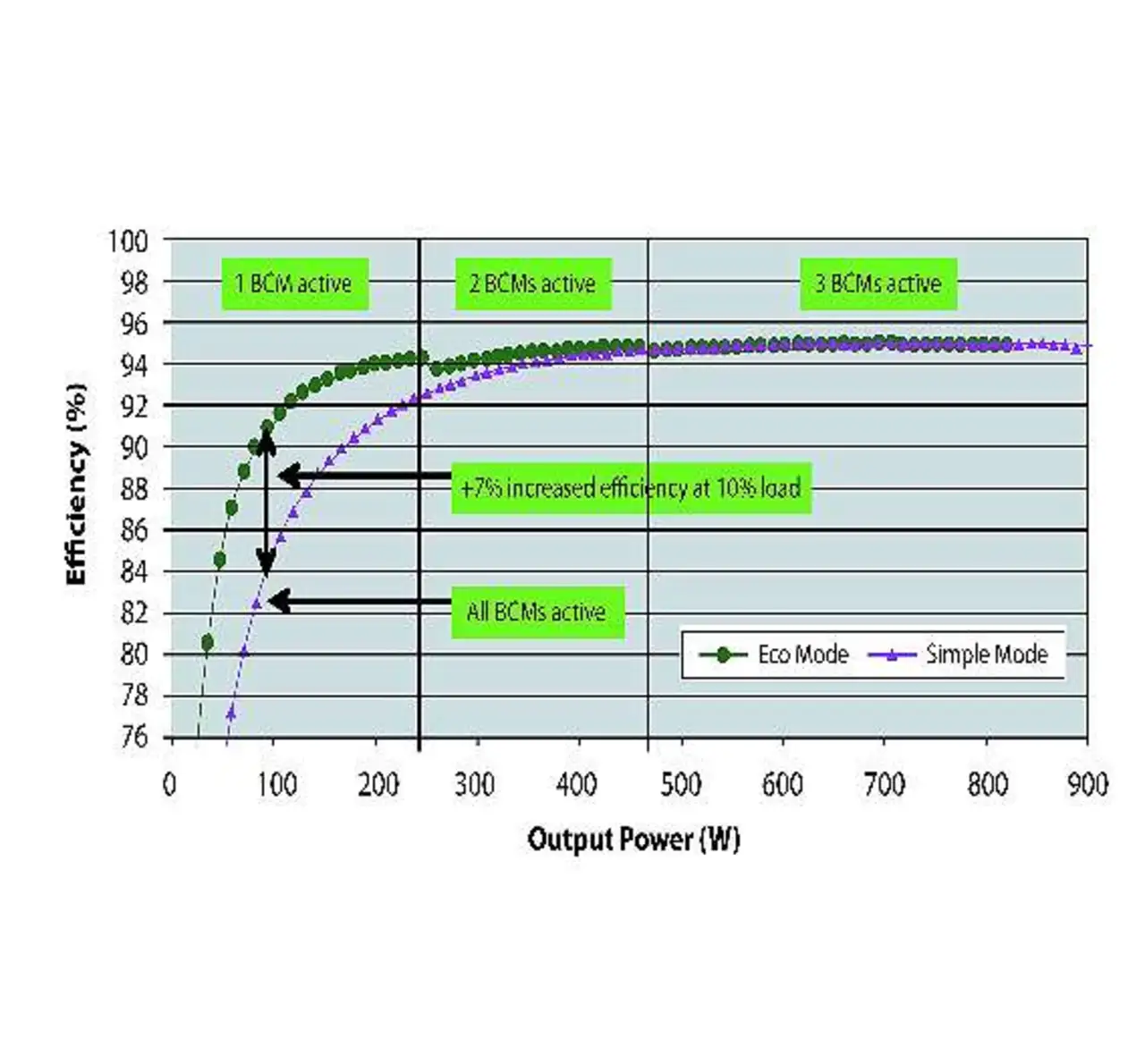

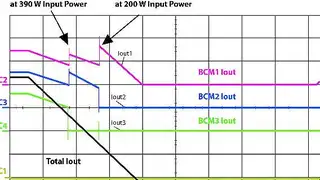

Für einen Aufbau mit drei Wandlern, welche die Eingangsspannung von 384 V auf 12 V herabsetzen, erhöht sich durch Phase-Shedding der Wirkungsgrad um 7% bei einer kleinen Last von 90 W und um 3% bei einer Last von 200 W im Vergleich zu einer herkömmlichen Schaltung (Bild 3).

Im Leerlauf sinken die Verluste von 18 W auf 7,4 W im Eco-Modus. Der Einsatz dieser Technik senkt für eine Schaltung von drei Modulen die Leerlaufverluste um 10,4 W.

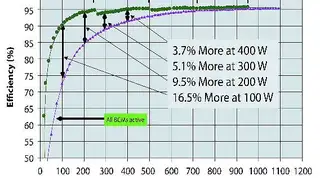

Beim Einsatz von vier Wandlern mit gleicher Ein- und Ausgangskonfiguration sinken die Leerlaufverluste durch Phase-Shedding von 24 W auf 8 W und bei geringer Last steigt der Wirkungsgrad um 10% bei 90 W und um mehr als 5% bei 200 W.

Es ist offensichtlich, dass sich mit steigender Anzahl von parallel geschalteten Modulen der Wirkungsgrad bei geringer Last immer weiter erhöht (Bild 4).

Phasen unterdrücken

Bild 5 zeigt den Ausgangsstrom eines jeden BCMs im beschriebenen Eco-Modus bei einem Laststromanstieg. Das Verhalten bei sinkendem Laststrom ist in Bild 6 dargestellt. Neben diesen Schritten zur Optimierung des jeweiligen Wirkungsgrades muss der Entwickler die Eigenschaften der Power-Komponenten und Kontrollschaltungen genau kennen, da diese grundsätzlich Verzögerungen haben.

Das erste BCM im System muss seine Ausgangsspannung beibehalten, bevor die Kontrollschaltung das zweite unbenutzte BCM während des schnellen Lastsprungs einschaltet. Das System muss daher in der Lage sein, die volle Leistung für kurze Zeit zu liefern. Außerdem sind die maximale Anstiegszeit sowie die Wiederholrate der Lastsprünge zu beachten, da dies eine entsprechende Auslegung der Steuerung erfordert. Digitale Power-Management-Schaltungen können die Lastbedingungen automatisch erfassen und die Wandler entsprechend optimal steuern.

Über den Autor:

Ankur Patel ist Product Line Engineer in der V•I Chip Business Unit von Vicor.