Power-Management in Wireless-IoT-Geräten

Energie und zugleich Platz sparen

Drahtlose IoT-Geräte, vor allem in der Industrie, sollten möglichst wenig Strom brauchen, um den Aufwand für Batteriewechsel und andere Wartungsarbeiten geringzuhalten. Doch welche Arten von ICs helfen dabei besonders gut, und mit welchen Kniffen können Entwickler den Strombedarf weiter reduzieren?

Das Internet of Things (IoT) verändert sowohl die Consumer-Elektronik als auch die Industrie. Der Trend zu funkbasierten Smart-Home-Geräten verdeutlicht dies; er hilft Nutzern, Energie zu sparen und ihr Leben bequemer zu gestalten, weil nahtlose Verbindungen von einem Gerät zum nächsten möglich sind. Die Hersteller bieten dafür batteriebetriebene IoT-Geräte mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch an, die sich im Innen- oder Außenbereich einsetzen lassen.

Das Industrial IoT (IIoT) bringt in diesem Kontext verschärfte Herausforderungen mit sich. IIoT-Geräte überwachen beispielsweise gesundheitsgefährdende Gasemissionen in bestimmten Bereichen. Dies erfordert Produkte auf Funkbasis, die über lange Zeiträume in Betrieb sind, um den Wartungsaufwand zu minimieren. Viele IIoT-Geräte können sich auch an abgelegenen oder schwer zugänglichen Orten befinden, tief in einem Bergwerk oder in einer Pipeline, sodass eine häufige Wartung nicht praktikabel ist.

Weil viele Smart-Home- und IIoT-Sensoren batteriebetrieben sind, aber rund um die Uhr verfügbar sein müssen, kommt es auf einen effizienten Stromverbrauch an, um die Batterielebensdauer auf Monate oder sogar Jahre zu verlängern. Eine solche Batterielebensdauer ist wichtig, weil sie den Nutzern Komfort bietet und den Wartungsaufwand für IIoT-Geräte begrenzt.

Batterielebensdauer maximieren

Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi 6 und mobilfunkbasiertes IoT stellen die Datenanbindung für stromsparende IoT-Geräte her. Nordic Semiconductor beispielsweise bietet SoCs (System on Chip), Companion-ICs und SiPs (System in Package) an, in denen die Protokolle laufen. Mit den funkbasierten, stromsparenden Bausteinen lässt sich die Batterielebensdauer der Geräte verlängern.

Aber zum Power-Management gehört mehr als nur effiziente ICs. Entwickler können auch Designtricks anwenden, um die Lebensdauer einer Batterie zu verlängern. Eine Methode ist die ereignisbasierte Stromverbrauchsanalyse des Systems. Der Stromverbrauch einer Baugruppe wird überwacht, wenn verschiedene System- oder Umgebungsereignisse auftreten. Die gesammelten Daten werden analysiert, um die Anwendung zu verbessern und so die Energieeffizienz zu erhöhen sowie die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Eine weitere Energiespartechnik senkt den Stromverbrauch auf ein möglichst niedriges Niveau, wenn die Einheit keine Daten überwacht oder überträgt. Dieser Stand-by-/Sleep-Modus lässt nur die nötigsten Funktionen eingeschaltet. Er wird in der Firmware der Baugruppe programmiert, um sicherzustellen, dass diese automatisch aus dem Stand-by-Modus erwacht, wenn das System dies erfordert.

Schließlich lässt sich die Batterie auch dadurch schonen, dass die Häufigkeit der Datenübertragung oder des Datenempfangs reduziert wird. Es ist wenig sinnvoll, die Temperatur eines Raumes einmal pro Sekunde zu melden, wenn eine Meldung pro Minute ausreicht, um die Temperatur stabil zu halten. Der dadurch erzielte Unterschied im Stromverbrauch ist erheblich.

Power-Management-ICs (PMICs)

Die Wahl effizienter SoCs oder Begleit-ICs und etablierter Designprinzipien sind ein guter Start auf dem Weg hin zu stromsparenden Geräten. Aber zu einem stromsparenden Design gehört noch mehr. Egal, wie effizient der Prozessor und die Funkeinheit sind, ein ineffizientes Power-Management-System beeinträchtigt die Batterielebensdauer.

Das Power-Management stellt sicher, dass die Versorgungsspannung reguliert und auf mehrere Stromschienen verteilt wird, während es bei wiederaufladbaren Anwendungen das Laden von einer externen Quelle überwacht.

Ein weiterer Faktor ist der Platz, den Power-Management-Lösungen einnehmen können. Sie umfassen separate Spannungsregler, Batterieladeeinheiten, Ladestandsanzeigen sowie externe Watchdog- und Hard-Reset-Funktionen, die alle wertvollen Platz beanspruchen.

Power-Management-ICs (PMICs) sind Bausteine, die die Verteilung elektrischer Energie überwachen und steuern. Es gibt zwar kommerzielle Lösungen, aber die leistungsfähigeren Produkte sparen Platz und verringern die Systemkomplexität, indem sie mehrere Spannungsoptionen und Sicherheitsfunktionen wie Unter- und Überspannungsschutz integrieren. Solche Bausteine ermöglichen eine höhere Umwandlungseffizienz, eine geringere Baugröße und eine verbesserte Wärmeableitung.

Diese Vorteile haben dazu geführt, dass der PMIC-Markt laut einem Report des Marktanalyse- und Beratungsunternehmens Mordor Intelligence im Jahr 2024 insgesamt 35,94 Mrd. US-Dollar umfasst und im Jahr 2029 voraussichtlich 44,05 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Intelligentes Power-Management

Nordic Semiconductor hat das Power-Management jetzt einen Schritt weiterentwickelt. Das Unternehmen bietet bereits BLE-, Wi-Fi-6- und Mobilfunk-IoT-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch an und bringt nun sein Know-how in das Power-Management mit ein. Nordic hat eine Reihe von PMICs vorgestellt, die seine funkbasierten Lösungen ergänzen, aber auch mit Angeboten von Drittherstellern zusammenarbeiten, um die Anforderungen von IoT-Produkten mit niedrigem Stromverbrauch und geringem Platzbedarf zu erfüllen.

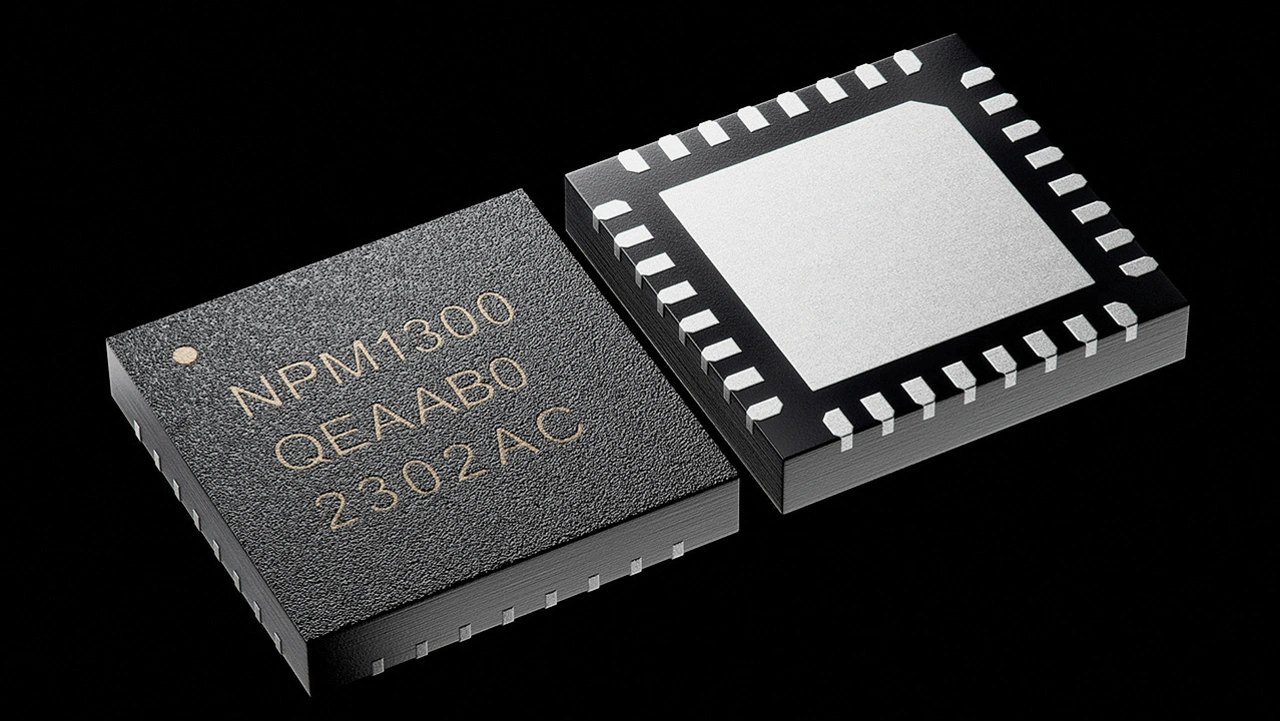

Der PMIC nPM1300 ist die neueste Ergänzung der PMIC-Reihe von Nordic, entwickelt für größtmögliche Effizienz und Kompaktheit. Er vereinfacht das Systemdesign, indem er die wesentlichen Funktionen, die für einen zuverlässigen Betrieb erforderlich sind, in einem kompakten Gehäuse zusammenfasst (Bild 1).

In einem Gehäuse vereint der Baustein zwei Buck-/Abwärtswandler, zwei Lastschalter, eine Batterieladeeinheit, einen USB-C-kompatiblen Eingang, einen Transportmodus und eine Ladestandsanzeige. Dadurch verringert sich die Zahl der Bauteile von bis zu acht Chips plus zugehöriger passiver Bauelemente bei einem herkömmlichen Design auf einen Chip plus wenige passive Bauelemente. Dass nur ein Baustein zum Einsatz kommt, vereinfacht die Interaktion mit dem PMIC und dessen Konfiguration erheblich.

Der nPM1300 enthält auch Funktionen für das Systemmanagement, die bei herkömmlichen Power-Managementsystemen separat hinzugefügt werden. Die Funktionen machen das Produkt derzeit zum am höchsten integrierten PMIC am Markt.

Die erste der Funktionen ist die Wiederherstellung nach einem Fehlstart. Dabei beginnen die Baugruppen mit dem Power Cycling, bleiben aber hängen, bevor der Watchdog aktiviert wird – in diesem Fall wartet der PMIC, bis der Host-Prozessor anzeigt, dass alles normal ist. Wird diese Meldung nicht empfangen, führt der PMIC einen Neustart aller angeschlossenen Baugruppen durch, um einen erneuten Systemstart zu initiieren.

Eine weitere Funktion des nPM1300 ist ein Hard-Reset, mit dem ein oder zwei Tasten verwendet werden können, um eine hängengebliebene Einheit aus- und wieder einzuschalten. Obwohl sich diese Funktion auch mit externen ICs realisieren lässt, ist es platzsparender und praktischer, sie direkt in den PMIC zu integrieren.

Der Nordic-PMIC verfügt auch über einen Ruhezustand, in dem nur die wichtigsten Teile des PMIC mit Strom versorgt werden. Ein Timer, der sich per Tastendruck überschreiben lässt, weckt den PMIC nach einer bestimmten Zeit wieder auf.

Ebenfalls enthalten ist ein Watchdog-Timer. Der Watchdog weist den PMIC beispielsweise an, das Laden der Batterie zu beenden, wenn die Software abgestürzt ist. Er kann auch den Host-Prozessor zurücksetzen und das gesamte System aus- und wieder einschalten.

Schließlich gibt es noch die Warnung bei Stromausfall, die zum Tragen kommt, wenn die Batterie fast leer ist oder entfernt wurde oder wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wurde, während eine leere Batterie noch geladen wird.

Das Evaluierungskit nPM1300 EK er- möglicht, den nPM1300 problemlos zu evaluieren. Mit der App »nPM PowerUP« lassen sich die Einstellungen des nPM1300 konfigurieren und in die Anwendungssoftware des Anwenders exportieren. Dies hat den Vorteil, dass Hardwareentwickler keinen Code schreiben müssen – und Softwareentwickler müssen nicht das PMIC-Datenblatt lesen.

Präzise Anzeige des Batterieladezustands

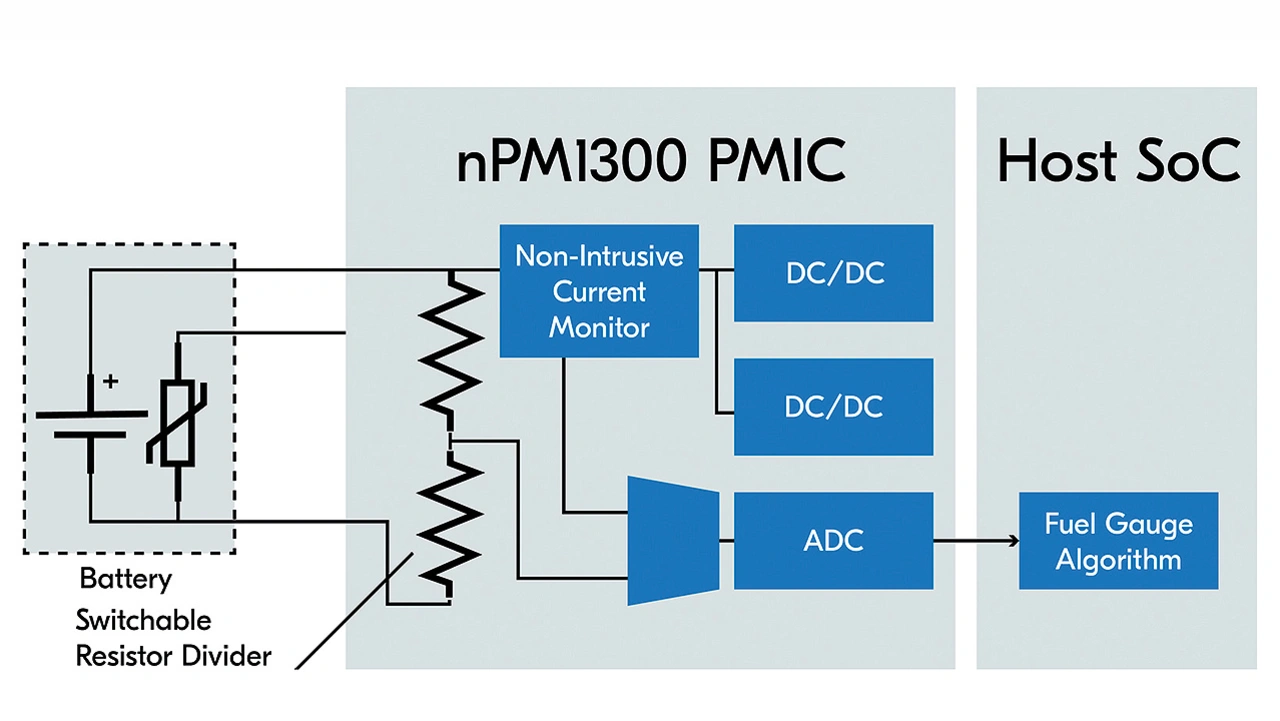

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des nPM1300 ist, dass er den Ladezustand einer Batterie exakt misst, ohne dafür externe Bauelemente zu benötigen. Der Baustein kombiniert die Präzision eines Coulomb-Zählers mit dem geringen Stromverbrauch und der Einfachheit der Batteriespannungsmessung. Diese ist leicht zu implementieren und verbraucht wenig Strom, ist aber nicht sehr genau, besonders wenn die Batterie Temperaturschwankungen unterliegt. Der Coulomb-Zähler ist präziser, erfordert aber zusätzliche Komponenten und verbraucht mehr Strom.

Entscheidend für die Genauigkeit und den geringen Stromverbrauch der Ladezustandsanzeige von Nordic über einen weiten Temperaturbereich ist der Softwarealgorithmus, den der Host-Prozessor steuert. Der Prozessor verwendet Informationen wie den Strom, der aus der Batterie fließt, die Spannung an den Batteriepolen, die Systemspannung und einen Thermistorwert der Batterietemperatur (Bild 2).

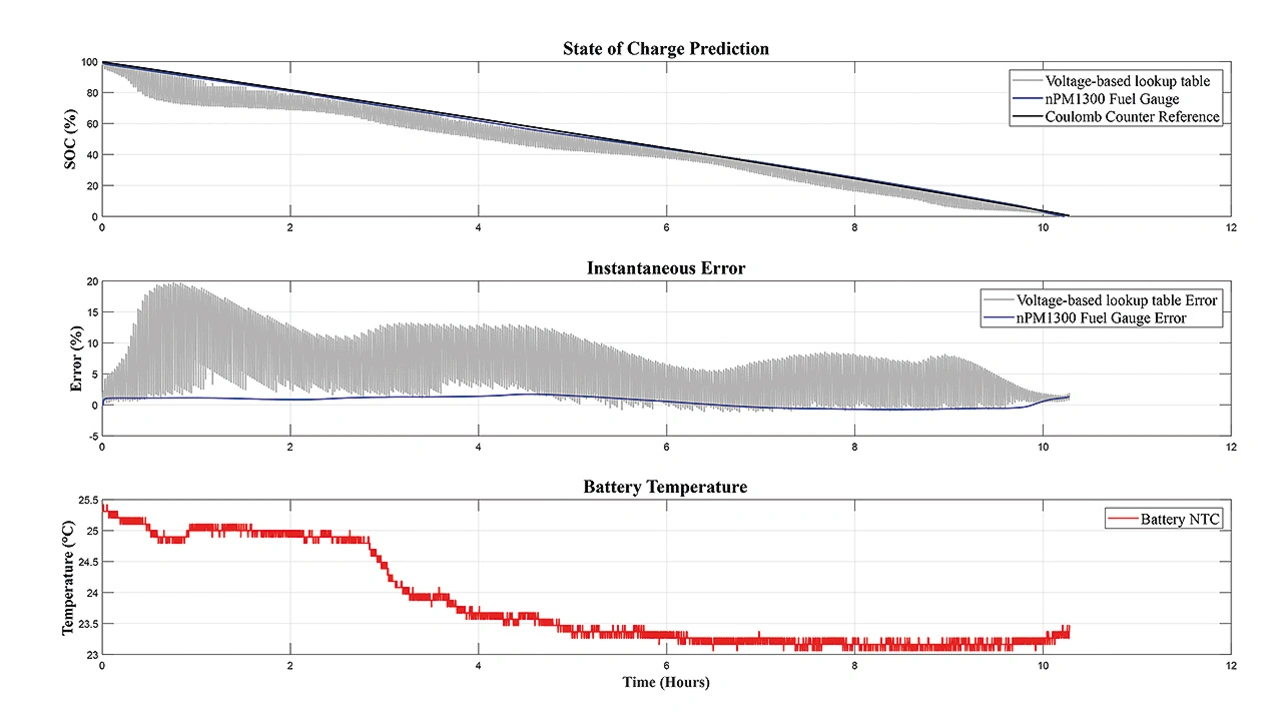

In Experimenten wurden ein Coulomb-Zähler, die Batteriespannungsmessung und die Ladezustandsanzeige des nPM1300 verglichen.

Im Vergleich zum Coulomb-Zähler brachte die Berechnung der Batteriespannung einen Fehler von fast 20 Prozent. Im Vergleich dazu wies die Ladezustandsanzeige des nPM1300 gegenüber dem Coulomb-Zähler einen Fehler von maximal 2 Prozent auf, lag aber meist unterhalb von 1 Prozent (Bild 3).

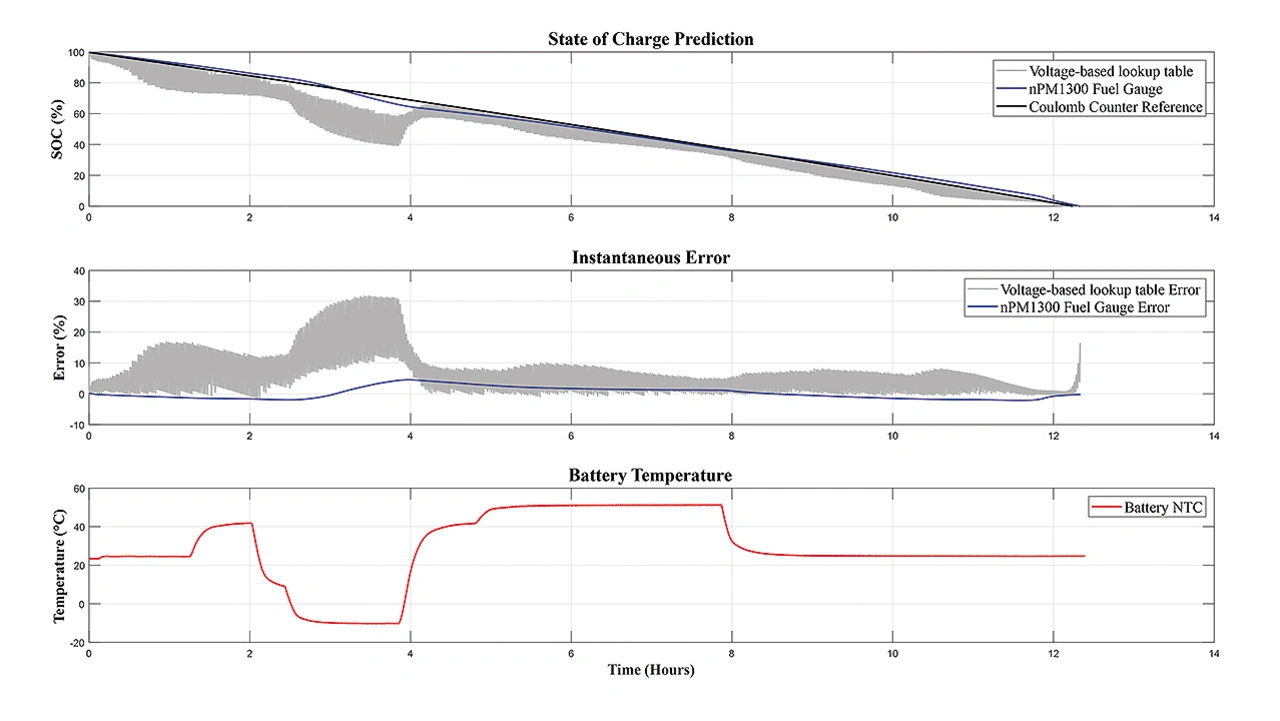

Diese Messungenauigkeiten nehmen noch zu, wenn die Batterie starken Temperatur-schwankungen ausgesetzt ist. In einem Extremtest, bei dem die Temperatur der Batterie über einen Zeitraum von 20 Minuten zwischen -10 und +50 °C schwankte, zeigte die Spannungsmesstechnik einen Fehler von bis zu 30 Prozent, während die

Ladezustandsanzeige des nPM1300 im Vergleich zum Coulomb-Zähler einen maximalen Fehler von nur 4 Prozent aufwies (Bild 4).

Um die Batterielebensdauer zu maximieren, muss man sich im Klaren sein, wie jedes Bauteil des funkbasierten Produkts den Gesamtstromverbrauch beeinflusst. Entwickler müssen jedes Element – von der Batterie bis zur Antenne, einschließlich Funkbetrieb, Verarbeitung und Power-Management – optimieren, um das Beste aus der Stromquelle herauszuholen.

Ein Design auf der Grundlage eines SoC oder SiP von Nordic – also eines der stromsparendsten Funk-ICs am Markt – bildet zusammen mit einem PMIC des Unternehmens eine geeignete Basis, um den Energieverbrauch funkbasierter Produkte so niedrig wie möglich zu halten.

Der Autor

Geir Kjosavik ist Product Director PMIC bei Nordic Semiconductor.