USV für Industrie 4.0

DC-USV-Systeme richtig auswählen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Dimensionierung des Akkupacks

Beim Dimensionieren eines DC-USV-Systems sollten Anwender zunächst hinterfragen, welche Komponenten ihrer Applikation bei einem Stromausfall tatsächlich abgesichert werden müssen. Beispielsweise kann der Anteil der hineinfließenden Energie für ein integriertes Display in einem System bei rund 40 % liegen. Muss dieses bei einem Stromausfall aber nicht zwingend weiterbetrieben werden, sondern lediglich die Steuer- und Regeleinheit, lassen sich bis zu 40 % Akkukapazität sowie Platz und Kosten einsparen.

Um die benötigte Akkukapazität in Wattsekunden (Ws) oder Joule (J) zu ermitteln, multipliziert man für den USV-Betrieb die mittlere Leistungsaufnahme (in Watt) mit der gewünschten Überbrückungszeit (in Sekunden). Die tatsächlich benötigte Akkukapazität liegt jedoch höher als der rechnerisch ermittelte Wert, da Verluste und niedrigere Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen zu berücksichtigen sind. Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass Akkuzellen in Abhängigkeit vom Entladestrom und der Temperatur unterschiedlich nutzbare Kapazitäten aufweisen und letztlich auch altern.

Zudem kann die auf den Zellen angegebene Kapazität in der Regel nicht voll genutzt werden, da die Einhaltung der Grenzwerte für Über- und Unterspannung immer eine gewisse Restkapazität erfordert. Generell sollten immer auch Leistungsreserven eingeplant werden. Stromversorgungshersteller wie Bicker setzen hierfür eigens programmierte Berechnungstabellen und -formeln ein, um all diese Parameter und entsprechende Sicherheitspuffer bei der Kapazitätsberechnung zu berücksichtigen.

Steuerungs- und Ladetechnik

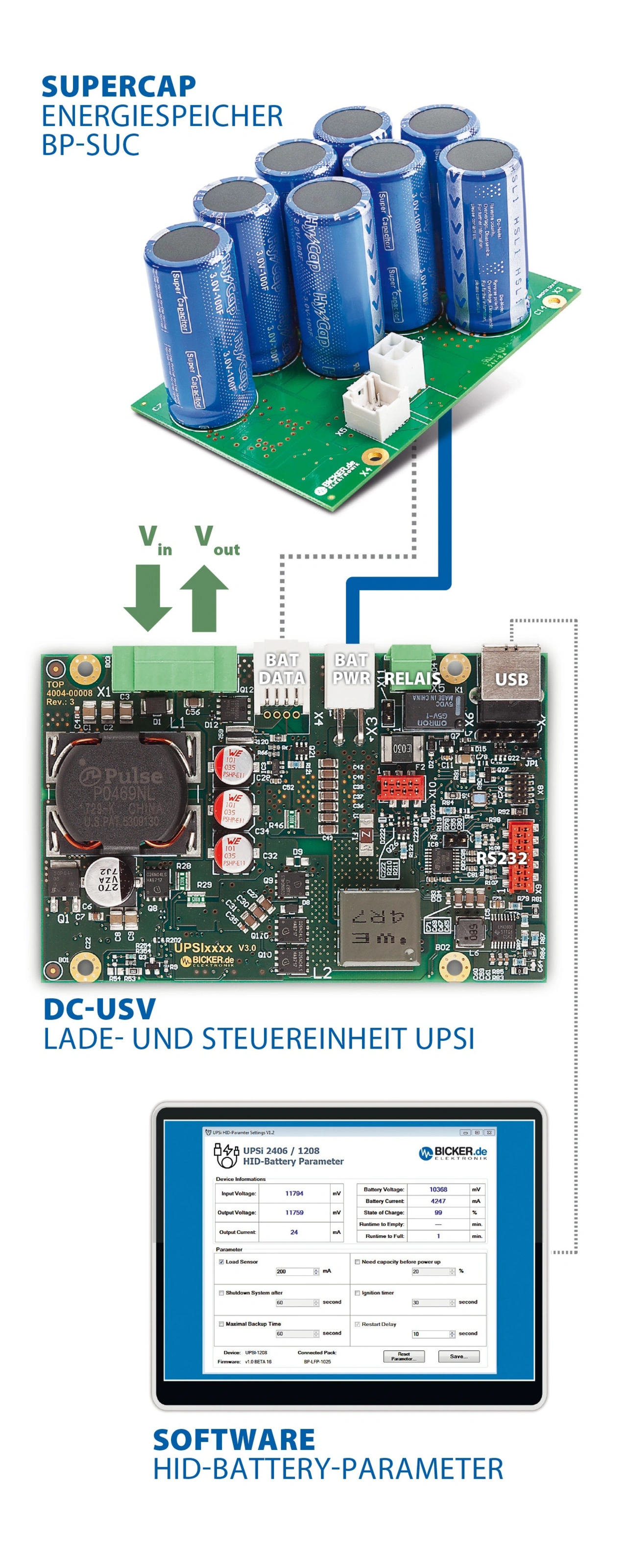

Neben dem Energiespeicher spielt selbstverständlich auch die funktionale Ausstattung der Steuerungs- und Ladetechnik der DC-USV eine entscheidende Rolle. Beim DC-USV-System UPSI von Bicker (Bild 3) leitet dessen Steuerungseinheit im Normalbetrieb die eingangsseitige Gleichspannung direkt an den Ausgang weiter und lädt parallel den Energiespeicher. Die Power-Sharing-Funktion sorgt dafür, dass das vorgeschaltete Netzteil nicht überdimensioniert werden muss, sondern die Eingangsleistung konstant gehalten und entsprechend angepasst auf Last und Energiespeicher verteilt wird. Das heißt, bei geringer Last am Ausgang fließt mehr Energie in den Energiespeicher und umgekehrt.

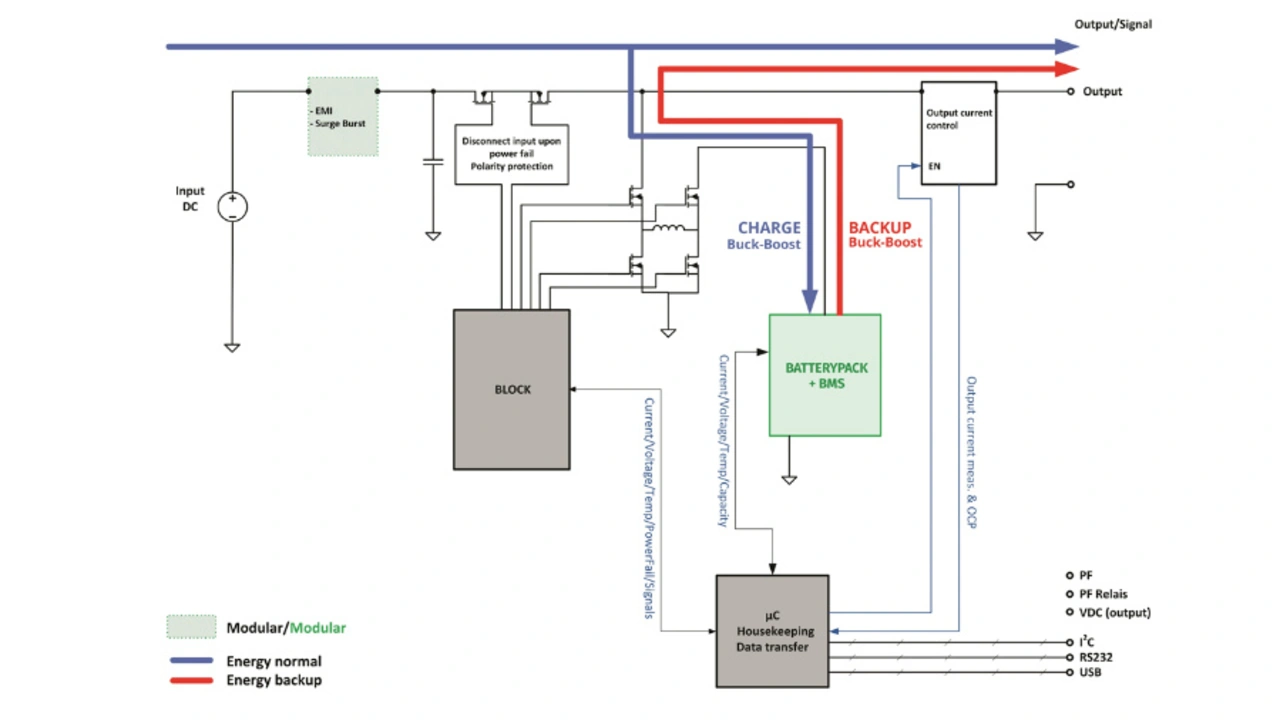

Gleichzeitig misst und überwacht das DC-USV-System alle relevanten Parameter, Ströme und Spannungen. Unterschreitet die Eingangsspannung den unteren Schwellwert aufgrund starker Spannungsschwankungen oder eines kompletten Stromausfalls, trennt ein MOSFET den Eingang ab und die angeschlossene Last wird aus dem Energiespeicher heraus versorgt. Der Wechsel vom Netz- in den Backup-USV-Betrieb dauert nur wenige Mikrosekunden. Für den Lade- und Entladeprozess nutzt das UPSI-System einen bidirektionalen Wandler (Buck-Boost) als zentrales Element (Bild 4). Dadurch lassen sich Bauteile und damit letztlich Kosten einsparen, zugleich arbeitet die DC-USV aber auch effizient und sicher.

Da das UPSI-System alle relevanten Parameter in Echtzeit überwacht, können Anwender dieses auch mittels integrierter Kommunikationsschnittstellen fernüberwachen und -steuern. Mithilfe der USV-Management-Software können sie Betriebsdaten visualisieren, Parameter anpassen und mögliche Alarm- und Hinweisroutinen definieren. Zudem können sie die DC-USV mithilfe umfangreicher Befehlssätze auf Basis des Kommunikationsprotokolls individuell einbinden und überwachen.

Für PC-basierte Applikationen sollte seitens der DC-USV die Möglichkeit bestehen, das System bei längerer Absenz der Versorgungsspannung kontrolliert herunterzufahren und wichtige Betriebsdaten zu sichern. Eine automatische Trennung des Akkupacks nach erfolgtem Shut-down verhindert, dass der Energiespeicher durch den Wandler weiter belastet wird und so in die Tiefentladung gerät. Die integrierte Reboot-Funktion leitet nach wiederkehrender Versorgungsspannung selbstständig den Neustart des PC-Systems ein. Dies erspart dem Servicemitarbeiter eine aufwendige Intervention vor Ort. Dies kann etwa bei autarken Rechnersystemen an unzugänglichen Standorten nützlich sein. Zusätzlich erlaubt eine Batterie-Start-Funktion den (getrennten) Energiespeicher bei Bedarf auch manuell zu aktivieren und die Applikation initial aus diesem heraus zu starten, um beispielsweise eine Diagnose durchzuführen.

Damit die DC-USV flexibel mit verschiedenen Energiespeichern eingesetzt werden kann, sollten drei Ladeverfahren mit individueller Anpassung der Ladeschlussspannung implementiert sein: Constant Current, Constant Voltage und Constant Power. Beim UPSI-System verfügt jeder Energiespeicher über ein Batteriemanagement-IC, das via I²C-Bus mit der USV-Steuerelektronik kommuniziert (Bild 5). Ein Mikrocontroller erkennt Art und Daten des Akkus und passt die Lade- und Entladeparameter an. Somit kann ein Kunde sich auch zu einem späteren Zeitpunkt für eine andere Akkutechnologie entscheiden. Durch die Hot-Swap-Funktion lässt sich der Energiespeicher sogar während des Betriebs wechseln.

- DC-USV-Systeme richtig auswählen

- Dimensionierung des Akkupacks

- Aufgaben des Batteriemanagements