Zukunft der Energieversorgung

Speicher für die Energiewende

Die Energiewende besteht aus weit mehr als dem Wechsel der Kraftwerke. Neben dem Leitungsausbau stellt sich die Frage nach geeigneten Stromspeichern, um die schwankende Verfügbarkeit regenerativer Energien auszugleichen. Welche Herausforderungen müssen in den nächsten Jahren bewältigt werden?

Mit dem jährlich steigenden Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung und dem gleichzeitigen Rückbau konventioneller Erzeugungskapazitäten ist die Verfügbarkeit von elektrischer Energie immer stärker von äußeren Einflüssen abhängig. Da die Erzeugung dadurch zunehmend weniger prognostizierbar wird und Photovoltaik sowie Windkraft nicht steuerbar sind, wird zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität die Frage nach geeigneten Speichern immer dringender. Innovative Lösungen sind gefragt, um auch in Zukunft eine gesicherte sowie wirtschaftliche Energieversorgung zu gewährleisten.

Mit dem von der Bundesregierung verabchiedeten Energiekonzept wurden die Zielgrößen einer sicheren, wirtschaftlichen und umwelt- sowie klimaverträglichen künftigen Energieversorgung quantifiziert [1]. Zentrale konventionelle und nukleare Erzeugungskapazitäten sollen schrittweise durch regenerative Energieträger substituiert werden. Diese speisen ihren Strom größtenteils dezentral auf der Verteilungsnetzebene in das Netz ein.

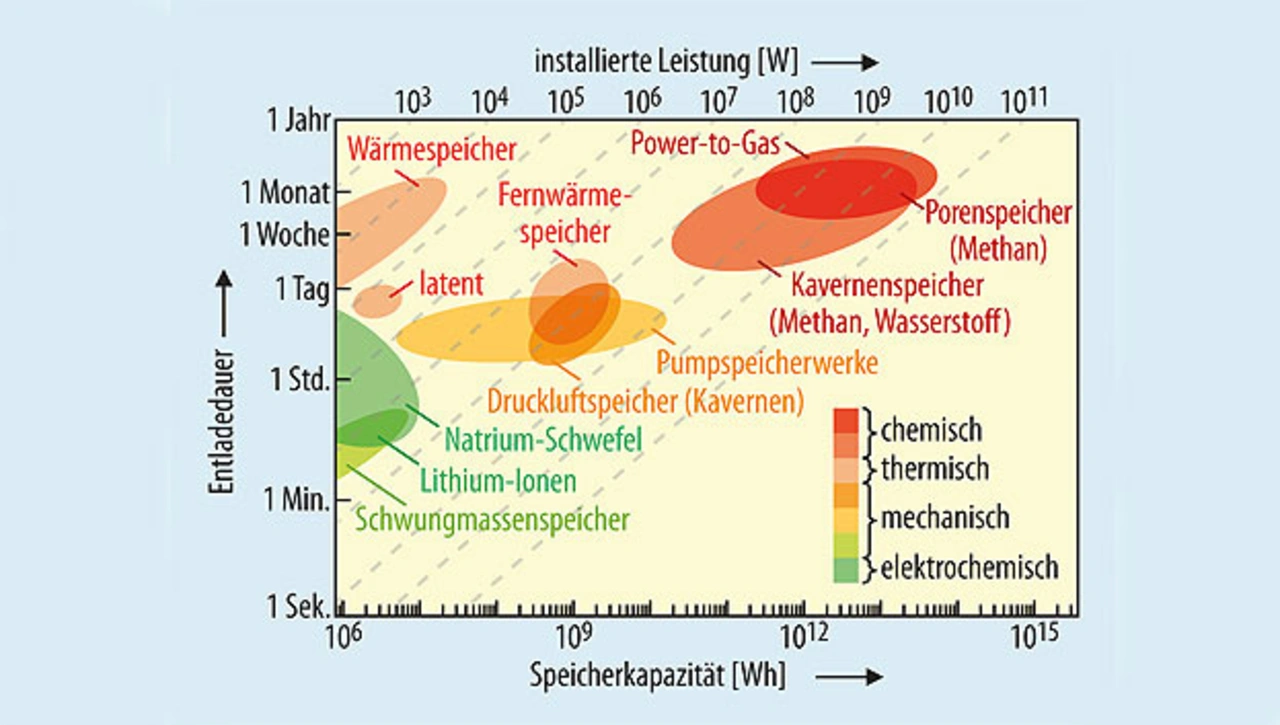

Bis zum Jahr 2030 soll ihr Anteil an der Bruttostromerzeugung bereits 50 % betragen. Da die Verteilungsnetze jedoch nicht für bidirektionale Lastflüsse ausgelegt wurden, muss, um eine hohe Versorgungssicherheit zu wahren, die Flexibilität der Netze an die veränderte Marktsituation angepasst werden. Stromspeicher gewinnen dadurch zunehmend an Bedeutung. Aktuell wird jedoch, abgesehen von Pumpspeicherkraftwerken, wenig Gebrauch von großtechnischen Stromspeichertechnologien gemacht (Bild, [2]).

Im Folgenden wird die Problematik am Beispiel Bayerns dargestellt. Der künftige Bedarf an Speicherkapazitäten für das physikalische Gesamtsystem hängt im Wesentlichen von vier Faktoren ab:

- Geschwindigkeit des Transformationsprozesses,

- Wettbewerb mit anderen technischen Optionen,

- Versorgungssicherheit im europäischen Kontext (europäischer Stromverbund) und

- zentrale oder dezentrale Bereitstellung von Systemdienstleistungen [3].

- Speicher für die Energiewende

- Geschwindigkeit des Transformationsprozesses

- Versorgungssicherheit im europäischen Kontext