Potenzial ausschöpfen

IoT-Technologien für automatisierte Tests

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Was bedeutet dies nun konkret für die Test-Welt?

Systemmanagement

Es liegt in der Natur der Sache, dass IoT-Geräte gut vernetzt und verwaltet sind. Immerhin geht es dabei um das Internet of Things. Bei den Testsystemen trifft das in der Praxis aber kaum zu. Viele ältere Prüfstände sind eben gerade nicht vernetzt. Außerdem gibt es in diesem Bereich einen Wildwuchs an Schnittstellen wie GPIB, VXI, LXI und serielle Protokolle. Hinzu kommt, dass häufig der Überblick fehlt, wo und in welchem Zustand sich die kunterbunt verteilten Systeme befinden. Es ist also schwer nachzuvollziehen, welche Treiber- und Software-Version auf einer Installation läuft oder welche unterschiedlichen Hardware-Varianten zum Einsatz kommen. Lösen lässt sich dies mit modernen PC- oder PXI-basierten Testsystemen, die eine bessere unternehmensweite Vernetzung erlauben.

Datenmanagement

Problematisch ist die Vielzahl an Datenformaten und -quellen. Dazu gehören zum Beispiel parametrische Messungen oder Rohdaten von Analog- und Digital-signalverläufen im Zeit- und -Frequenzbereich, die von den unterschiedlichen Schnittstellen und Datenerfassungskarten erzeugt werden. Darüber hinaus sind die Daten oft auch noch in Silos und in unterschiedlichen Standards gespeichert. Folglich sind sie nicht unternehmensweit »sichtbar« und es fehlen einfach wertvolle Einsichten in manchen Phasen des Produktlebenszyklus.

Datenanalyse

Mit allgemeiner Business-Analytics-Software für die Auswertung von Testdaten erhält der Anwender u. U. keine aussagekräftigen Ergebnisse, denn Testdaten sind häufig komplex und mehrdimensional. In der Regel beinhalten Werkzeuge für die Darstellung von Geschäftskennzahlen keine für Tests und Messungen üblichen Visualisierungsfunktionen, wie etwa kombinierte Graphen analoger und digitaler

Signale, Augen-, Smith- und Konstellationsdiagramme.

Prinzipiell aber würde der Einsatz solcher Analyse-Software durchaus Vorteile bringen, würde sie auf Testdaten zugeschnitten. Durch testorientierte Schemata mit geeigneten Metadaten lassen sich Werkzeuge mit Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten für Testdaten entwickeln, die diese Daten mit solchen aus der Design- und der Fertigungsphase in Korrelation bringen. An gut organisierten Testdaten lassen sich zudem Analysen von grundlegender Statistik bis hin zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen durchführen. Dies wiederum ermöglicht es, gängige Werkzeuge wie Python, R und MATLAB in den Arbeitsablauf zu integrieren und verschafft dem Anwender einen höheren Erkenntnisgewinn aus den Daten.

Testmanagement

Auch was das Testmanagement bzw. eigentlich die Testmanagementsoftware anbelangt, kann der Anwender von der Nutzung von IoT-Technologien profitieren. Der Trend geht dabei im Allgemeinen weg von reinen Desktop-Anwendungen und hin zu webbasierten und mobilen Apps.

Dies ist aber im Testumfeld noch immer nicht der Fall. Man setzt nach wie vor auf proprietäre, organisch gewachsene zentrale Lösungen. Denn zum einen erfordert das Testen die Datenverarbeitung direkt am Prüfling (Device Under Test, DUT), damit sich die großen Mengen an Messdaten bewältigen lassen und Gut-/Schlecht-Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden können. Zum anderen muss Bedienpersonal mit den Prüfsystemen und dem DUT vor Ort interagieren können. Gleichzeitig möchte ein Unternehmen auch aus der Ferne auf die Testsysteme zugreifen können, um Testergebnisse einzusehen und sich über den Betriebsstatus wie z. B. die Anlagenauslastung zu informieren. Dafür greift so manches Unternehmen auf die Entwicklung eigener Architekturen für die zentrale Verwaltung von Software zurück, wobei je nach DUT entsprechende Software auf die Testsysteme heruntergeladen wird. Die Folge: Das Unternehmen ist gezwungen, seine benutzerspezifische Architektur aufrechtzuerhalten, zu warten und zu aktualisieren. Das nimmt zusätzliche Ressourcen in Anspruch, die dann nicht für Aufgaben mit höherem geschäftlichem Nutzen zur Verfügung stehen.

Hier bietet sich Testmanagementsoftware als vielversprechender Kandidat für den Wechsel vom lokalen Testgerät in eine Cloud-Umgebung an. Mithilfe webbasierter Tools lassen sich die Betriebszustände von Testgeräten anzeigen, Testprogramme planen und Testdaten in der Cloud oder auf einem Server untersuchen. Diese Verwaltungsfunktionen ergänzen bestehende Testsysteme, die mit Standardtools und -sprachen wie NI LabVIEW, Microsoft.NET, NI TestStand und Python erstellt wurden. Mit einer modularen Testsoftware-Architektur (Testmanagement, Prüfcode, Mess-IP, Messgerätetreiber und Hardware-Abstraktionsschichten) können Unternehmen abwägen, welche Software-Funktionen sie vom lokalen Testgerät auf Server oder in die Cloud verschieben. Je mehr Bereiche des Testsoftware-Stacks in die Cloud verlagert werden, desto mehr können Unternehmen von den Vorteilen des Cloud-Computings für die Datenspeicherung, skalierbarer Datenverarbeitung und dem einfachen Zugriff auf Software oder Daten von jedem Standort aus profitieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Unternehmensweiter Kontext

Soweit die einzelnen IoT-Technologien. Wie sieht dies nun in einem größeren unternehmensweiten Kontext aus?

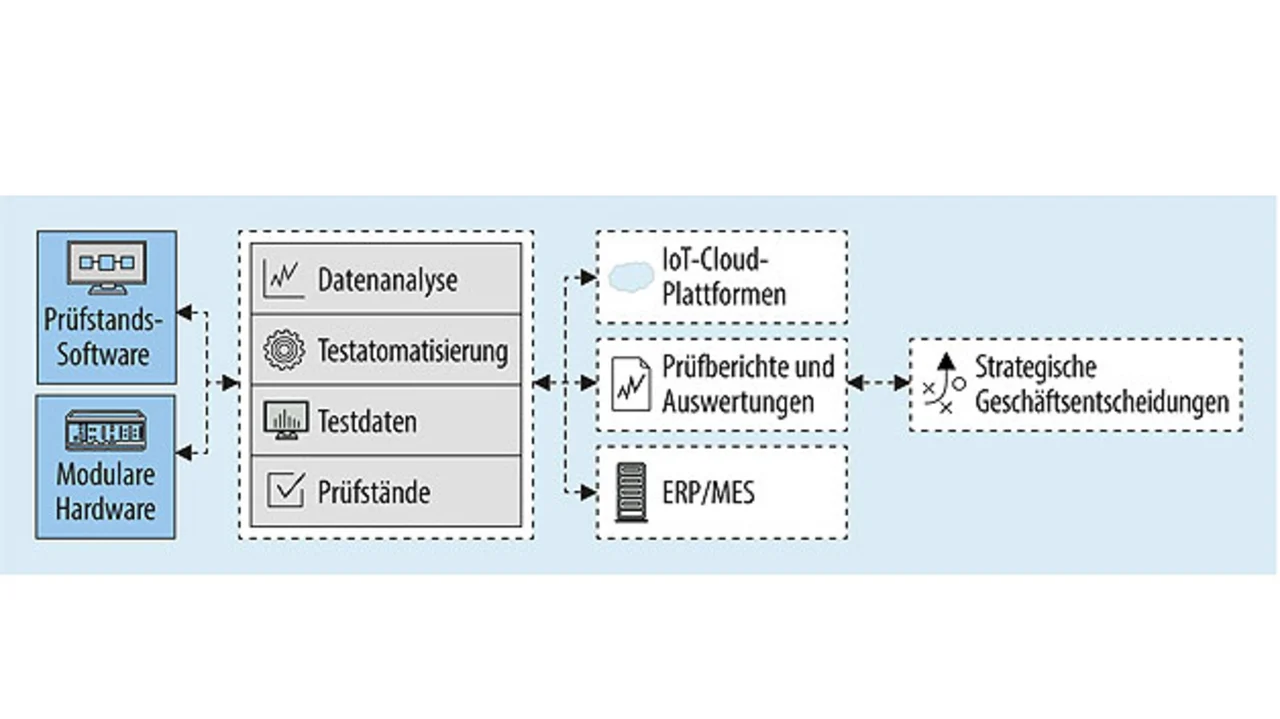

Die Grundlage für die Nutzung von IoT für automatisierte Prüfstände ist zunächst ein softwaredefinierter Ansatz mit einem hohen Grad an Modularität. Auf der nächsten Ebene folgen die unterschiedlichen Kategorien der Daten. Denn einerseits erzeugen die Prüfstände jede Menge Daten: Applikationsdaten, Messdaten, parametrische Daten. Andererseits steht der Prüfstand selbst ja auch auf dem Prüfstand. Schließlich wollen Prüfstandsbetreiber sich den Gesundheitszustand ihrer Test-Assets ansehen, um die Auslastung der Testausrüstung zu verbessern, den Zustand von Testkomponenten zu überwachen und einen eventuellen Ausfall vorausschauend zu erkennen. Auf die so erfassten unterschiedlichen Daten lassen sich nun die IoT-Plattformfähigkeiten für das automatisierte Testen anwenden. Sprich, der Anwender kann sich die vielfältigsten Dienstleistungen für das automatisierte Testen zunutze machen, seien es simple Messaging-Services oder gar ausgefeiltes Deep Learning und KI-Algorithmen, die seinen Arbeitsablauf optimieren. Die Aussage, die Zukunft liege im sogenannten „»nternet of Services« kommt nicht von ungefähr.

Darauf aufbauend kann der Anwender dann entscheiden, was in die Cloud verlagert, was an die ERP-Systeme weitergegeben wird, und welche Reports erstellt werden sollen – sprich, all die Dinge, die für Business-Entscheidungen wichtig sind (Bild 2).

Keine Zukunftsmusik

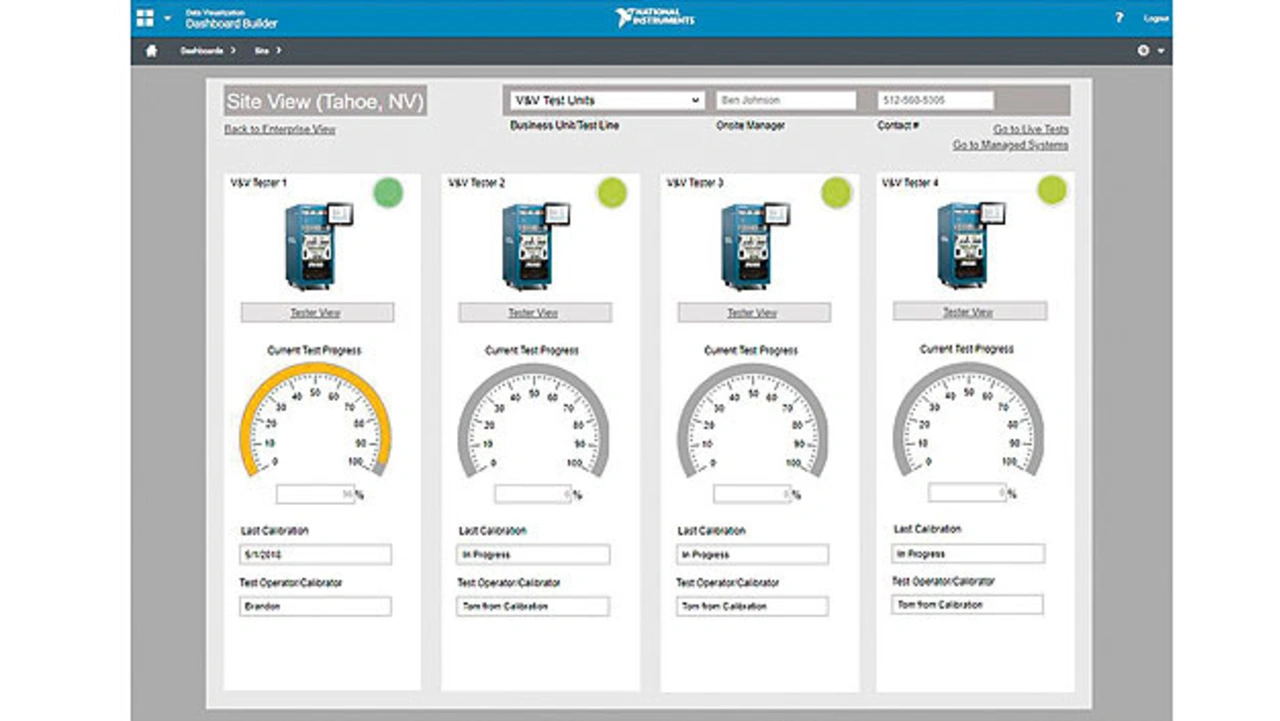

Genau dies adressiert das kürzlich von National Instruments vorgestellte SystemLink. Diese Anwendungssoftware für die Verwaltung global verteilter Testsysteme sorgt mit einer zentralen, webbasierten Oberfläche für die Verwaltung von Geräten, Software und Daten für effizientere Abläufe und mehr Produktivität (Bild 3). Aufgrund der offenen Architektur lässt sie sich nicht nur mit NI-Produkten einsetzen, sondern erlaubt auch die Integration zahlreicher Software- und Hardware-Technologien von Drittanbietern. Ein NI-gehosteter Cloud-Dienst gestattet die Veröffentlichung von Daten auf grafischen Dashboards und die Bereitstellung von Web-VIs in einer sicheren und leistungsstarken Umgebung. Auch lässt sich die Datenübertragung an benutzerdefinierte Dashboards und Remote-Bedienoberflächen automatisieren. Zudem bietet SystemLink zentrale Überwachungsfunktionen, konfigurierbare Alarme und E-Mail-Benachrichtigungen, was nicht nur für verbesserte Systemlaufzeiten und eine höhere Leistung sorgt, sondern auch ein Remote-Management und eine Zustandsüberwachung aller Testgeräte ermöglicht.

Da sich der Zustand, die Ergebnisse und die Betriebsparameter automatisierter Tests überwachen und anzeigen lassen, werden Ausfallzeiten verringert und die Testef¬fizienz gesteigert. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich Teststrategien an unterschiedlichen Fertigungsstandorten direkt miteinander vergleichen lassen, wodurch die entsprechenden Produktionsprozesse optimiert werden können.

Das IoT für Tests zu nutzen, das ist nicht etwa eine futuristische Idee. Dies ist bereits heute möglich. Ob ein Unternehmen dazu in der Lage ist, hängt von seiner aktuellen Infrastruktur für automatisierte Tests ab und davon, was es am dringendsten benötigt. Einige Bereiche, die man in Betracht ziehen sollte, sind die Verbesserung der Testsystemverwaltung, bessere Auslastung der Testausrüstung, höherer Erkenntnisgewinn aus Testdaten zur Optimierung des Designs oder der Fertigungsqualität sowie der Fernzugriff auf mit anderen Nutzern geteilte Testsysteme. Ein Software-definierter Ansatz erlaubt es dem Anwender, sich auf die Bereiche mit dem größten geschäftlichen Nutzen zu konzentrieren, ohne eine »Alles-oder-Nichts-Entscheidung« treffen zu müssen.

Literatur:

[1] C. Köhler-Schute (Hrsg.), R. Jamal: Kapitel »Disruptive Technologien in der Industrie 4.0«, in: Das industrielle Internet

der Dinge und Industrie 4.0 – Innovative Technologien und Methoden, Herausforderungen und Lösungsansätze, KS-Energy-Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-945622-08-7, pp. 44-54

[2] AWK Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium 2017, Internet of Production für agile Unternehmen, Apprimus Verlag 2017, ISBN: 978-3-86359-512-8

[3] R. Jamal: IoT-Hotspot – Die vergessene Prüfstandtechnik, in: Computer&Automation 11/2018, pp. 27-29

Der Autor

Rahman Jamal

ist Business & Technology Fellow im Spitzenmanagement von National Instruments und an strategischen Geschäfts- und Technologie-Entscheidungen beteiligt. Er ist auf Mess-, Steuer- und Regeltechnik spezialisiert und Autor zahlreicher Fachpublikationen. Jamal studierte Elektrotechnik und hat eine Gastprofessur an der Chinesisch-Deutschen Hochschule für Angewandte Wissenschaften an der Tongji-Universität in Shanghai.

- IoT-Technologien für automatisierte Tests

- Was bedeutet dies nun konkret für die Test-Welt?