EMV-Tests

Einfluss von ESD auf ICs

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Störungen durch elektrische Felder

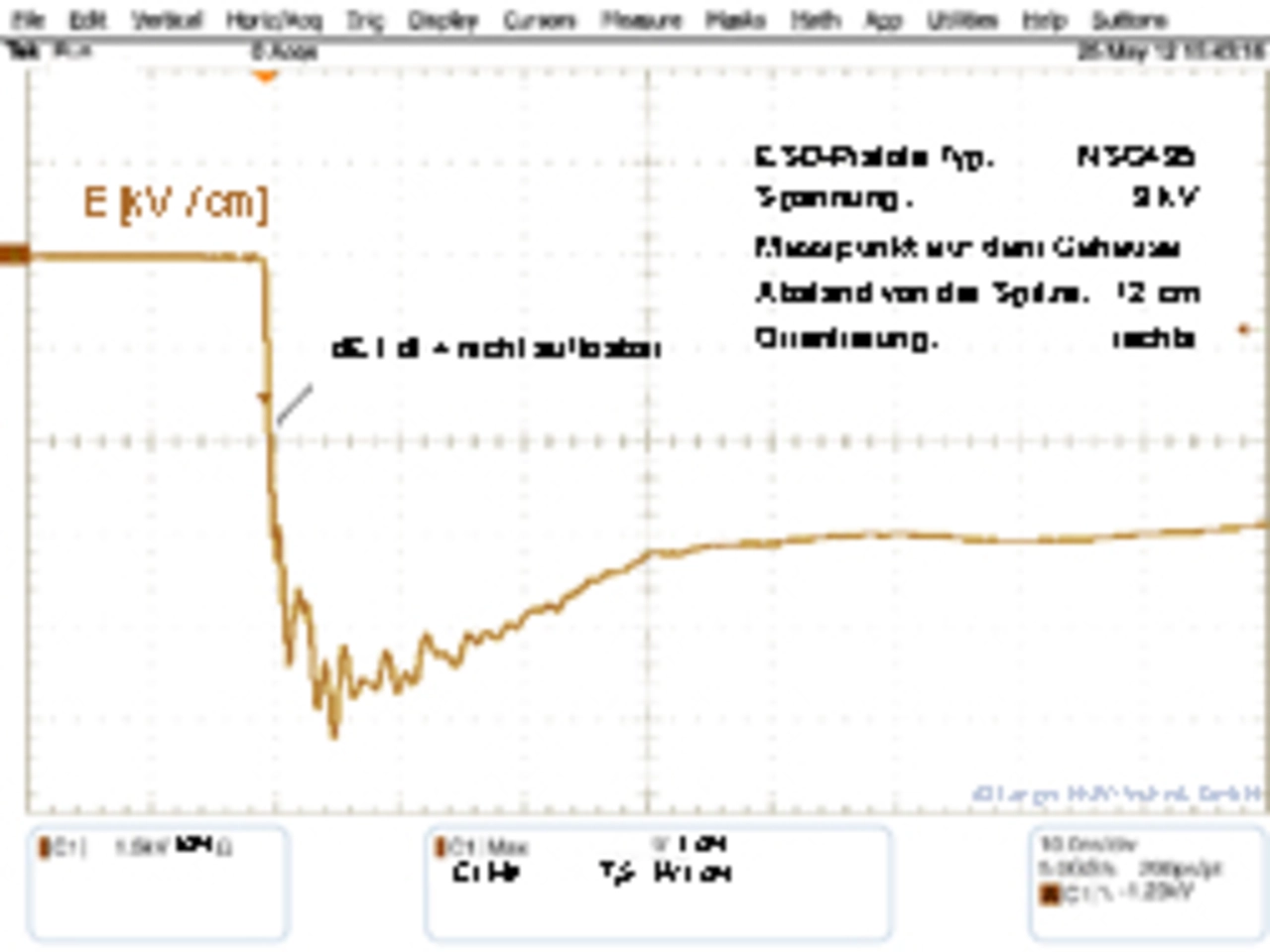

Im ESD-Generator werden beim Entladevorgang am Hochspannungsschalter, an Stromleitern und weiteren Bauteilen Schaltspannungen mit hoher Flankensteilheit entstehen (Bild 1). Diese Schaltspannungen erzeugen elektrische Felder hoher Flankensteilheit, die aus dem Generatorgehäuse auf den Prüfling auskoppeln. Im Bild 8 ist das elektrische Feld dargestellt, dass im hinteren Bereich aus dem Gehäuse eines ESD-Generators austritt. Die Flankensteilheit ist ca 1 ns.

Jobangebote+ passend zum Thema

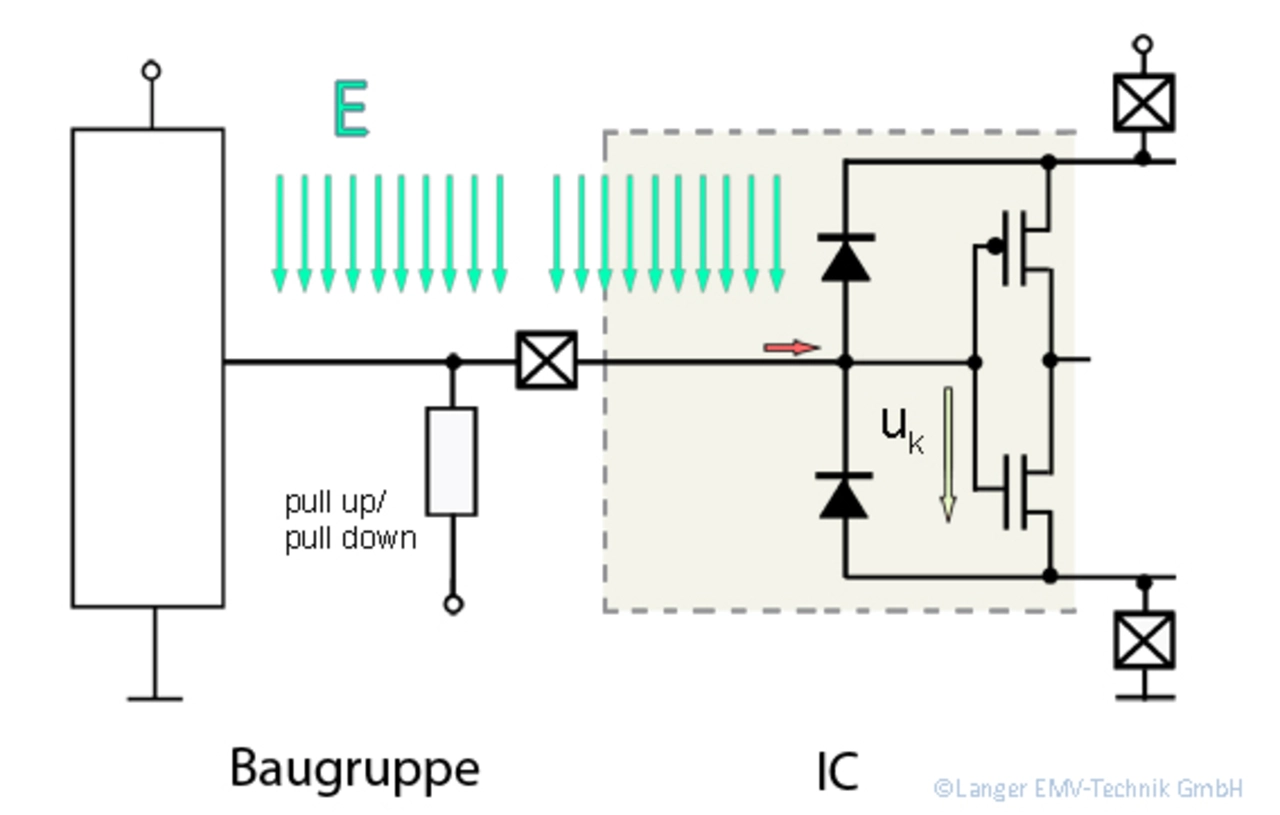

Im Bild 9 ist die Ersatzschaltung und das Wirkprinzip der Einkopplung durch elektrisches Feld E des ESD-Generators dargestellt. Das elektrische Feld koppelt in eine Signalleitung. Die betroffene Signalleitung besitzt eine geringe kapazitive Kopplung zum ESD-Generator. Die Größe dieser Kapazität ist von der Fläche der Signalleitung abhängig. Die Kapazität dieser Kopplung liegt im fF-Bereich. Das elektrische Feld des ESD-Generators treibt einen kapazitiven Strom in die Signalleitung. Dieser Strom fließt über den Pull up Widerstand oder den Innenwiderstand des angeschlossenen Treibers gegen Masse (GND). Am Widerstand entsteht durch den Strom ein Spannungsimpuls. Dieser Spannungsimpuls gelangt an den Eingang des ICs und beeinflusst den IC. Der Scheitelwert des Spannungsimpulses ist abhängig von der Flankensteilheit des elektrischen Feldes, dem Pull up Widerstrand und der dem Feld ausgesetzten Oberfläche der Signalleitung. Die Impulsbreite ist abhängig von der Anstiegszeit. Je steiler der Störvorgang ist, umso höher ist die eingekoppelte Spannung. Beim Burstgenerator IEC 64000-4-4 ist die Steilheit des Impulses 5 ns. Die E-Felder des Burstvorgangs koppeln eine geringere Spannung als der Störvorgang des ESD-Generators. Der ESD-Generator besitzt eine Flankensteilheit von 0,7 bis 1 ns und wird fünf Mal mehr Spannung einkoppeln. Die steilsten E-Felder eines ESD-Generators liegen bei 200 ps. Diese Vorgänge werden eine noch höhere Spannung einkoppeln.

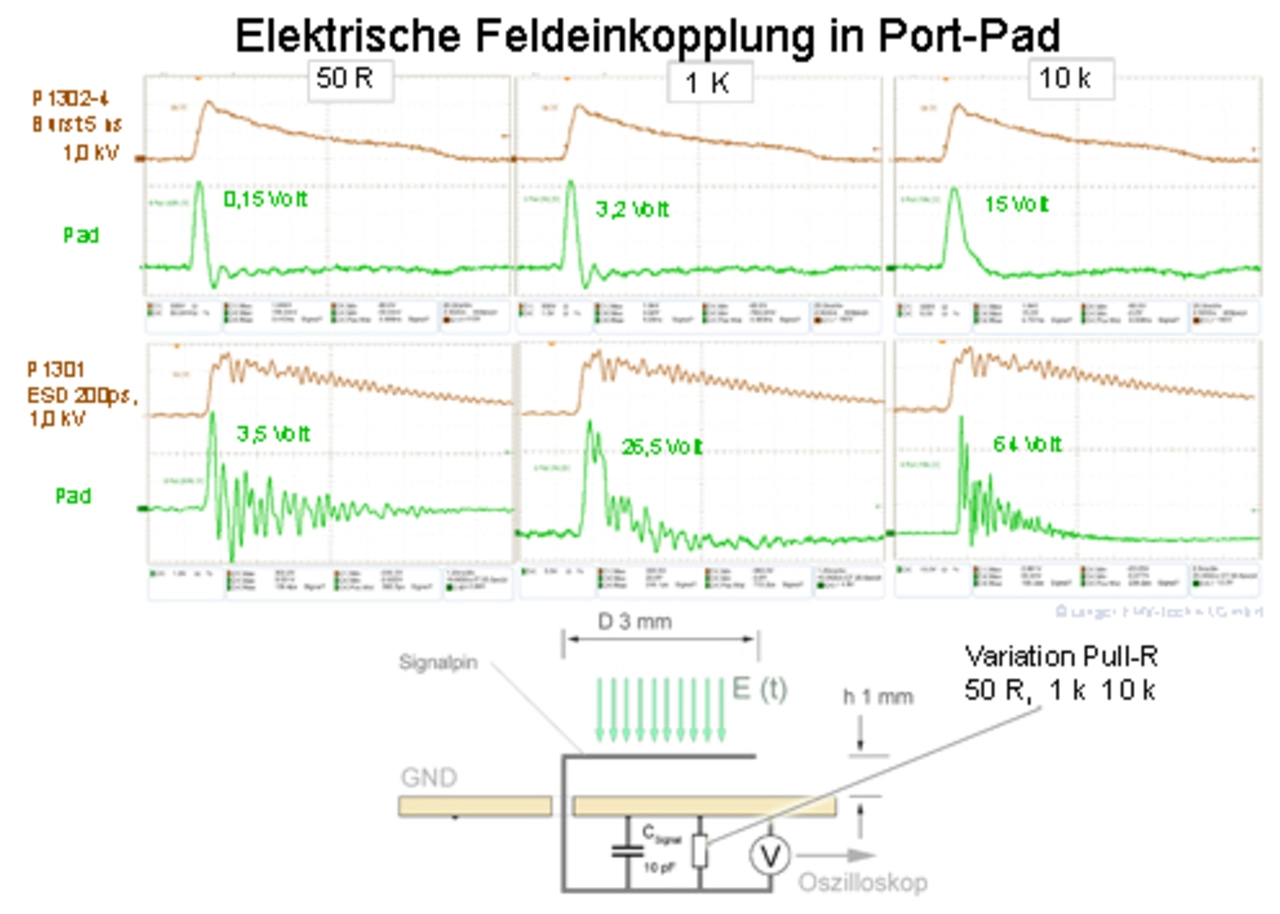

Diese elektrische Einkopplung wurde experimentell untersucht. Es wird ein ähnlicher Versuchsaufbau wie in Bild 7 verwendet. Als Feldquelle dient eine E-Feldquelle. Im Bild 10 sind die Ergebnisse dargestellt. Für die Messung wurde ein 5 ns Burst Impuls und ein 200 ps ESD Impuls verwendet. Des Weiteren wurde die Abhängigkeit vom verwendeten Pull up Widerstand (Treiber) untersucht.

Die eingekoppelte Spannung ist der Größe des Pull up Widerstandes proportional. Die geringste in den IC eingekoppelte Spannung (0,15 V) wird bei 5 ns Flanke und 50 Ohm Pull up Widerstand erzielt. Diese Spannung wird im IC noch keine Beeinflussung hervorrufen. Die größte Spannung entsteht bei einer 200 ps Flanke und einem Pull up Widerstand von 10 kOhm. Sie beträgt 64 V. Aus dem Bild 10 ist zu erkennen, dass der 200 ps Impuls bereits bei einem niederohmigen Pull up (Treiber) Widerstand von 50 Ohm Störungen im IC hervorrufen kann (3,5 V). Das macht diesen Impuls für elektronische Schaltungen besonders gefährlich. Denn kleinste Abschnitte von niederohmig getriebenen Leitungen, wie Datenbus, Adressbus, können über diesen Weg beeinflusst werden. Es genügt die Oberfläche von der Größe eines Testpunkts an der entsprechenden Leitung, um den IC zu stören. Dieses Problem tritt nur bei modernen hoch integrierten ICs auf, die die entsprechende Schnelligkeit besitzen, diesen Impuls zu verarbeiten.

Für die Entwicklung einer Baugruppe mit hoch integrierten ICs ist es wichtig, die Störfestigkeit des verwendeten ICs zu kennen. An einem IC sind durchaus nicht alle Pins gleich empfindlich. Es gibt meist nur einige hochempfindliche Pins. Diese Pins gilt es zu ermitteln, um an diesen zielführend entsprechende EMV-Gegenmaßnahmen anzuwenden.

Um zum Beispiel die Beeinflussung durch elektrisches Feld zu reduzieren, ist es erforderlich die Signalleitungen in die Innenalgen zu legen und mit GND-Flächen beidseitig zu schirmen. Zu beachten ist, dass Testpunkte oder Vias ebenfalls reduziert werden müssen.

Zur Ermittlung der leitungs- oder feldgebundenen Störfestigkeit von ICs stehen moderne Messverfahren und Testgeräte zur Verfügung.

Der Autor:

| Dipl. Ing. Gunter Langer |

|---|

| wurde 1950 geboren. Seit 1980 forscht, entwickelt und berät er auf dem Gebiet der EMV. Er gründete 1992 das Ingenieurbüro Gunter Langer und 1998 die Langer EMV-Technik GmbH. |

- Einfluss von ESD auf ICs

- Störungen durch magnetische Felder

- Störungen durch elektrische Felder