Design-Praxis: Systemsimulation (Teil 2)

Auslegung der High-Speed-Signalleitungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Das Übertragungsverhalten quantifizieren

S-Parameter (Streuparameter) und TDR-Impedanzen (Time Domain Reflectometry) sind hilfreiche Größen um diese Phänomene zu quantifizieren und ihren Ursprung zu verstehen. Speziell für die S-Parameter werden an den verschiedenen Leiterbahn-Enden, den Ports, die Signale in ein- und auslaufende Wellen aufgeteilt: Signale breiten sich als Wellen aus Spannung und Stromstärke entlang der Leiterbahnen aus.

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke ist hierbei durch die charakteristische Impedanz bestimmt. Das Vorzeichen der Stromstärke hängt von der Ausbreitungsrichtung der Welle ab. Dies erlaubt es am Leitungsende mit Hilfe der Terminierung die Spannungs- und Stromsignale in ein- und auslaufende Wellen aufzuteilen. Bei einer gegebenen Frequenz ist der Zusammenhang zwischen den Wellen, die an den verschiedenen Ports ein- und auslaufen linear und wird durch die S-Parameter gegeben.

Zwischen jeder Kombination von je zwei Ports gibt es einen S-Parameter, der angibt wieviel von einer Welle, die an einem Port hineinläuft, am anderen Port herauskommt. Dieser S-Parameter ist eine frequenzabhängige komplexe Zahl mit Betrag und Phase. Der Betrag ist für passive Systeme kleiner als Eins und die Phase gibt Auskunft über die Signallaufzeit.Für eine einzelne Leitung mit je einem Port an beiden Enden gibt es vier S-Parameter, die Einfüge- und die Reflexionsdämpfungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

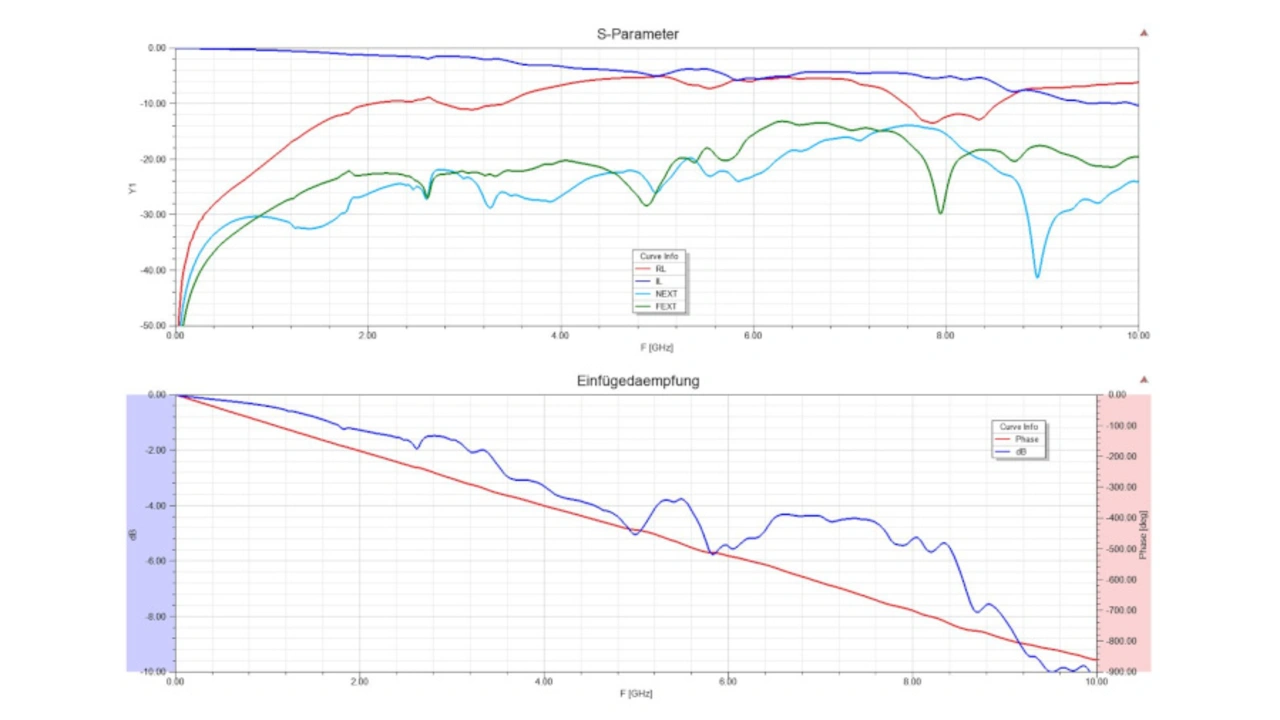

Für obige DDR3-Bit-Datenleitung zeigt (Bild 3, oben) die Reflexionsdämpfung (Rot) und die Einfügedämpfung (Dunkelblau). Die S-Parameter werden meist nach der Dezibel-Skala aufgetragen. Da bei niedrigen Frequenzen eine ideale Datenübertragung zu erwarten ist, beträgt dort die Einfügedämpfung fast 0 dB und die Reflexionsdämpfung ist sehr klein.

(Bild 3, unten) zeigt die Einfügedämpfung nach Betrag (Blau) und Phase (Rot). Hierbei ist wichtig, dass die Phase möglichst linear verläuft und die Dämpfung nicht zu stark ist: dann ist eine unverfälschte Signalausbreitung von digitalen Signalen zu gewährleisten. Das lineare Verhalten der Phase impliziert nämlich, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Wellen bei verschiedenen Frequenzen gleich sind, sich Wellenpakete mit verschiedenen Frequenzanteilen also gleichmäßig ausbreiten.

Speziell digitale Signale besitzen einen sehr breitbandigen Frequenzgehalt. Das reicht von sehr niedrigen Frequenzen, um viele aufeinanderfolgende gleiche Werte darzustellen, bis hin zur Frequenz, die der halben Bitrate entspricht um eine ‚010101…‘-Sequenz abzubilden. Um die Schaltflanken, also die Übergänge von ‚0‘ auf ‚1‘ oder umgekehrt, darzustellen werden sogar noch höhere Frequenzen benötigt: dem Inversen der doppelten Flankenlänge. In diesem Frequenzbereich sollte sich die Einfügedämpfung möglichst wie oben beschrieben verhalten und die Reflexionsdämpfung klein ausfallen. Dann ist eine fehlerfreie Übertragung von Bitsequenzen zu gewährleisten.

Die Form des empfangenen Signals mit Terminierung in Bild 2 korreliert mit dem Verlauf der Einfügedämpfung in Bild 3. Der recht scharfe Flankenbeginn hat seine Ursache im linearen Phasenverlauf, das unscharfe Flankenende wird dagegen durch die frequenz-veränderlichen Dämpfung bewirkt. Die kleinen Schwingungen nach den Schaltflanken sind dadurch verursacht, dass harmonische der Taktfrequenz auf leichte Resonanzen im Frequenzbereich um 8 GHz treffen.

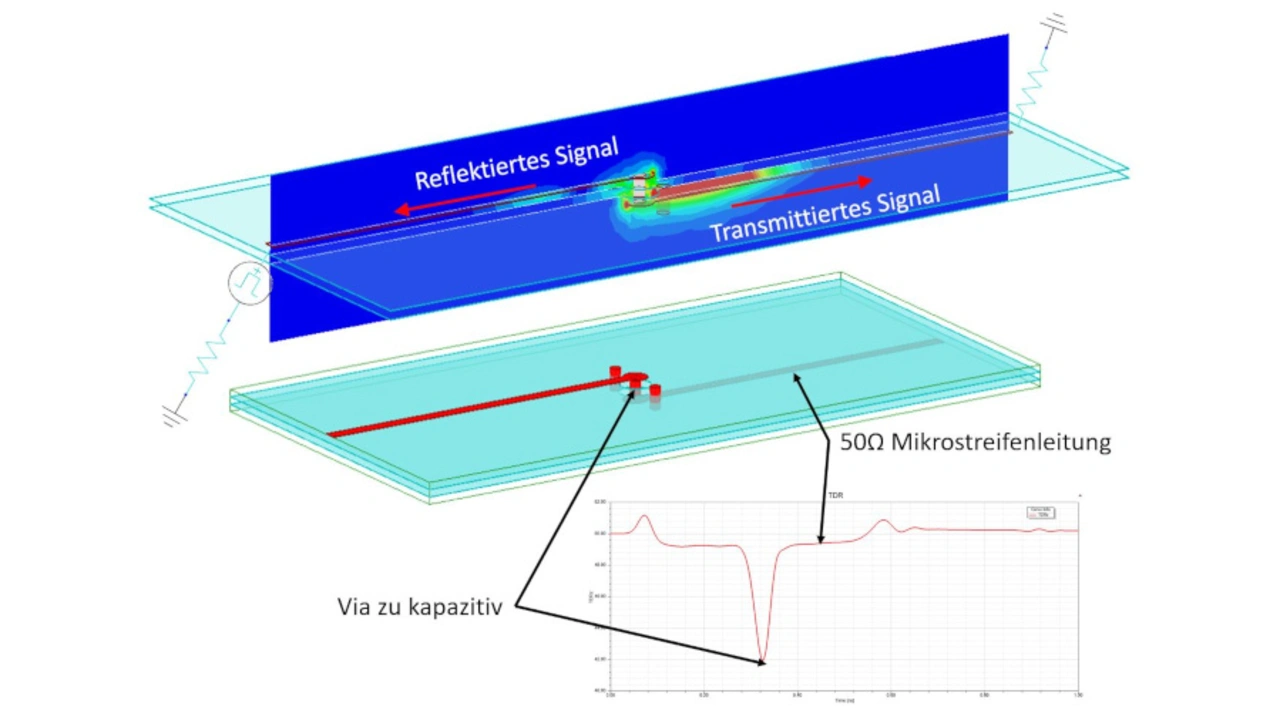

Neben den S-Parametern erweisen sich TDR-Impedanzen als wichtiges Werkzeug um das Übertragungsverhalten zu beurteilen, Störstellen zu lokalisieren und die Art der Störung herauszufinden: die TDR-Impedanz bedeutet den Fingerabdruck einer Übertragungsstrecke.

In dieser Methode wird an einem Leitungsende eine terminierte Spannungsquelle angebracht, die ein kurzes Signal in die Leitung schickt (Bild 4). Aus dem reflektierten Signal wird dann ein Profil der charakteristischen Impedanzen entlang der Leitung bestimmt. Die Quellspannung wird mit einer sehr kurzen Flanke, z.B. in 35 ps von 0 V auf 1 V gebracht, dies ist ein Einschaltvorgang. Zu jedem Zeitpunkt lässt sich aus Strom und Spannung am Einspeisepunkt die jeweilige Impedanz errechnen. Nach einer bestimmten Signallaufzeit hat die Flanke einen gegebenen Punkt auf der Leitung mit einer gegebenen charakteristischen Impedanz Z0 erreicht. Der Rest der Leitung wird also als Widerstand mit Wert Z0 wahrgenommen, wogegen das endliche Leitungsstück bis zum Einspeisepunkt kaum Auswirkungen auf die Gesamtimpedanz hat. Damit entspricht die TDR-Impedanz zu einem Zeitpunkt t der charakteristischen Impedanz der Leitung an jener Stelle, welche die Flanke nach t/2 Laufzeit erreicht hat. (bei Vernachlässigung von Mehrfachreflexionen und Berücksichtigung der Signallaufzeiten) Die räumliche Auflösung eines TDRs ist hier durch die Flankenlänge gegeben. Eine 35-ps-Flanke auf einer Leiterbahn in FR-4 ergibt z.B. eine räumliche Auflösung von ca. 5 mm. Die Terminierung an der Einspeisung dient hierbei der Reduzierung von Mehrfachreflexionen.

Der TDR-Plot (Bild 4, rechts unten) zeigt, dass an der Stelle des Vias eine charakteristische Impedanz von 42 Ω liegt, das Via also zu kapazitiv für diese 50-Ω-Mikrostreifenleitung ist. Dies kann natürlich durch eine Vergrößerung der Antipads (Aussparungen) in den Masseebenen angepasst werden. Der TDR-Plot hat also Auskunft über Position und Art der Störstelle gegeben. Die TDR-Impedanzen beinhalten dieselben Informationen wie die Reflexionsdämpfung im Frequenzbereich bis ca. zur Hälfte des Inversen der Flankenanstiegszeit. Die S-Parameter beinhalten also die gesamte Information über die Qualität Signalübertragung einer Übertragungsstrecke, sie hängen nur von der Leiterbahn ab. Auch das in Bild 3 (oben) mit der hellblauen und der grünen Linie dargestellte Übersprechen. Das Übersprechen wird im dritten Teil der Artikelreihe betrachtet.

- Auslegung der High-Speed-Signalleitungen

- Signalleitungen als elektrische Leiternetzwerke

- Das Übertragungsverhalten quantifizieren

- Feldberechnung der Signalintegrität

- Fazit & Ausblick