Design-Praxis: Systemsimulation (Teil 2)

Auslegung der High-Speed-Signalleitungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Signalleitungen als elektrische Leiternetzwerke

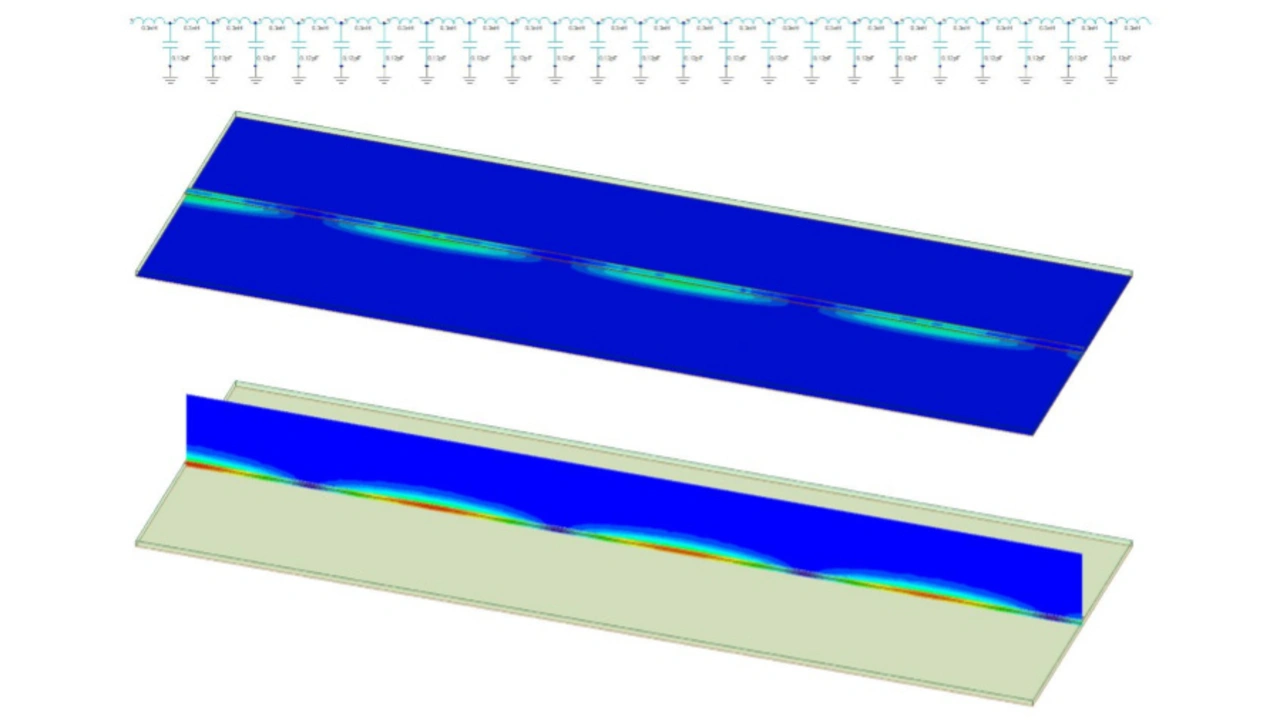

Ähnlich wie die Versorgungsnetze tragen auch Signalleitungen, aufgrund ihrer geometrischen Beschaffenheit, kapazitive und induktive Beläge: eine Kapazität leitet den (Verschiebungs-)Strom parallel zur Übertragungsstrecke ab, die Signale propagieren durch eine Serieninduktivität. Unter Längsaufteilung der Signalleitung in Teilabschnitte wird dies auf Schaltungsebene durch ein LC-Leiternetzwerk aus Kapazitäten und Induktivitäten dargestellt (Bild 1, oben).

Jobangebote+ passend zum Thema

Dies ist eine diskretisierte Darstellung des Übertragungsverhaltens der Signalleitung. Sie ist für Frequenzen weit unterhalb der Resonanzfrequenz eines Leiterglieds gültig ( ). Bei höheren Frequenzen muss diese Diskretisierung, mit entsprechender Kürzung der Leiterabschnitte, adaptiert werden. Im Übergang zu beliebig kurzen Abschnitten wird das Leiternetzwerk durch eine Wellengleichung beschrieben: die Telegraphengleichung beschreibt das Verhalten der Spannungen und Ströme entlang der Leitung. Diese Signale breiten sich mit einer Geschwindigkeit aus, die sich durch Kapazität-pro-Länge und Induktivität-pro-Länge wie folgt ergibt:

Eine 0,73 mm breite Mikrostreifenleitung auf einer FR-4-Leiterplatte mit 0,4 mm Abstand zur nächsten Referenzlage trägt 0,12 pF/mm kapazitiven Belag und ein 0,3 nH/mm induktiven Belag. Das ergibt 1,68*108 m/s Propagationsgeschwindigkeit, also die Lichtgeschwindigkeit korrigiert um die Wurzel aus der relativen Permittivität eines Gemischs aus FR-4-Substrat (εr=4,4) und Luft.

Passt mehr als ein Zehntel eines Bits bei der gegebenen Datenrate auf die Leitung, so ist diese als elektrisch lang zu betrachten: Wellenausbreitungseffekte werden wichtig. Tatsächlich kommt es auf die Länge einer Schaltflanke an und diese kann noch wesentlich kürzer ausfallen! Signale propagieren reflexionsfrei durch eine Leiterbahn, wenn ihr Verhältnis aus Induktivität pro Länge zu Kapazität pro Länge konstant ist. Eine solche, unendlich lange Signalleitung verhält sich ausgehend vom Startpunkt wie ein Widerstand, das Verhältnis aus Spannung zu Stromstärke ist konstant und durch die charakteristische Impedanz gegeben. Bei endlicher Länge sind Reflexionen am Leitungsende zu berücksichtigen. Die geschickte Terminierung mit einem Widerstand vom Wert Z0 ergibt eine effektiv reflexionsfreie Übertragungsstrecke. Im obigen Beispiel ergibt sich eine charakteristische Impedanz der Mikrostreifenleitung von 50 Ω, dies ist ein Standardwert, der in realen Anwendungen oft verwendet wird.

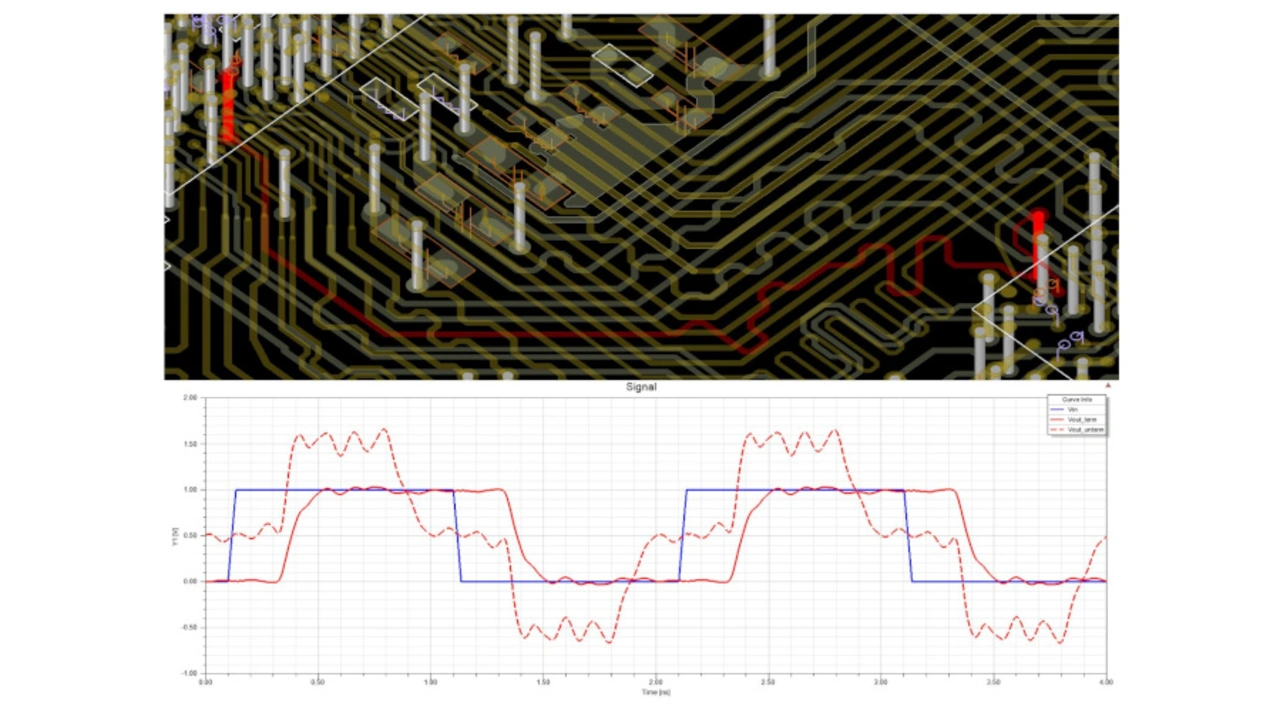

Bild 2 zeigt eine DDR3-Bit-Datenleitung, durch die eine ‚010101…‘ Bitsequenz propagiert. Die blaue Linie im Spannungsplot zeigt die Eingangsspannung exemplarisch mit den Spannungswerten 0 V und 1 V. Bei nicht terminierter Signalleitung ergibt sich auf der Empfangsseite aufgrund von Reflexionen an beiden Leitungsenden das rot gestrichelte Spannungssignal. Das entspricht einer Überlagerung von stehenden Wellen: die digitale Information der Bitsequenz ist offensichtlich verloren gegangen. Bei entsprechender 40 Ω Terminierung ergibt sich an der Empfangsseite hingegen das rote Signal. Dies ist wieder annähernd ein Rechteckssignal mit einer Verzögerung von 220 ps, die sich aus der Signallaufzeit auf der 35 mm langen Leiterbahn in FR-4 ergeben. Die Diskrepanz zwischen Ausgangs- und Eingangssignal hat ihre Ursache in lokalen Abweichungen vom 40-Ω-System. Dies ist speziell auf Reflexionen durch Vias, Pads und schlechte Rückstrompfade über wechselnde Referenzebenen zurückzuführen.

- Auslegung der High-Speed-Signalleitungen

- Signalleitungen als elektrische Leiternetzwerke

- Das Übertragungsverhalten quantifizieren

- Feldberechnung der Signalintegrität

- Fazit & Ausblick