National Instruments

Die VirtualBench-Entwicklung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Rausch- und Brummunterdrückung

DC-Geräte für den Desktopeinsatz werden oft von einem Wand- oder externen Transformator versorgt. Durch unbekannte Stromquellen verursachte Lastschwankungen wirken sich auf die Gleichtaktspannung des Gerätes aus, was die asymmetrische Signalübertragung bei Oszilloskopen beeinträchtigt. Die Gehäuseerdung gewährleistet hohe Messgenauigkeit durch Gleichtaktunterdrückung. Dafür wurde ein Offlineschalter in das Gehäuse integriert. Dieser LLC-Resonanzwandler eignet sich für hochpräzise Messungen, da weichschaltende resonante Signalverläufe im Gegensatz zur klassischen Sperrwandlertopologie das Rauschen reduzieren. Mit dem eigens entwickelten Schalter konnte zusätzlich auch eine Brummunterdrückung (50 Hz/60 Hz) erreicht werden.

Die Auswirkungen auf Einzelkomponenten bereits in der frühen Entwicklungsphase im Auge zu behalten, vermied viele Probleme. Die Entwicklung eines eigenen DC-Schalters verbesserte Qualität wie Funktionalität und senkte die Systemkosten.

Vorteil des softwaredefinierten Ansatzes

Das Oszilloskop sollte auf einzelnen wie mehreren PCs möglichst schnell messbereit und »Plug & Play«-fähig sein. Die verwendeten A/D-Wandler benötigten einen FPGA. Trotz Kosteneffizienz sollte erheblich Prozessorleistung zur Verfügung stehen. Vorherige Projekte basierten häufig auf einer 2-Chip-Lösung. Die »Zynq-SoC«-Architektur (»System on a Chip«) von Xilinx erfüllte die Anforderungen kosten- und stromeffizient. Die Softwareprogrammierbarkeit sichert schnelle Inbetriebnahme und die Buskommunikation auf dem ARM-basierten Prozessor. Für Analysen und Dezimierung auf dem FPGA ist Hardwareprogrammierung notwendig.

Zum automatischen Start musste das Gerät vom Betriebssystem als Eingabegerät (Human Interface Device, HID) eingestuft werden. Diese in der Regel eher einfachen Gerätetypen unterliegen strikten Einschränkungen auf Betriebssystemseite, was Probleme in der Bandbreite verursachte. Mittels Dezimierung auf dem FPGA wurden daher nur noch die auf der Bedienoberfläche angezeigten Daten übertragen. Dies erhöhte die Benutzerfreundlichkeit, belegte aber auch viel Platz auf dem FPGA. Für die erste Version (Oszilloskop mit zwei Kanälen und 100 MHz) reichte eine 1-Chip-Architektur,

allerdings benötigte die zweite Version (Oszilloskop mit vier Kanälen und 350 MHz) weiteren Platz zur Datenübertragung über Analog- und Digitalkanäle. Dazu wurde eigens für das Mixed-Signal-Oszilloskop einen weiterer Xilinx »Kintex-7«-FPGA verbaut. Bei einer FPGA-Verwendung sollten daher zukünftige Systemerweiterungen bedacht werden.

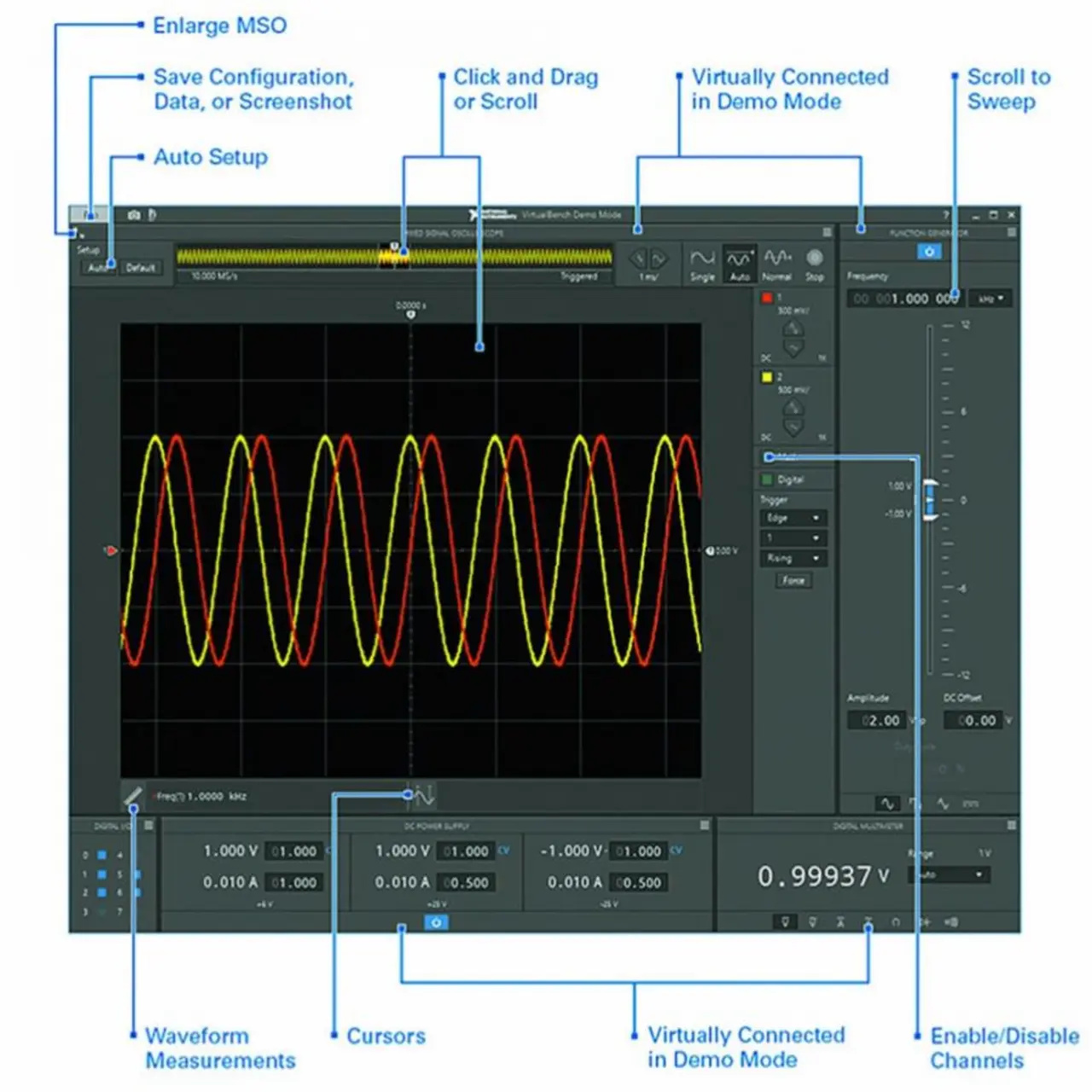

Seit der Veröffentlichung von VirtualBench wurde über kostenfreie Firmware-Updates freie FPGA-Kapazität genutzt, um mit dem Anwenderfeedback die Gestaltung der Bedienoberfläche zu verbessern und die Gerätefunktionalität zu erweitern. Hinzu kamen z. B. die Digital-Phosphor-Technologie sowie Funktionen zur Signalaufzeichnung und -wiedergabe vom Oszilloskop zum Signalgenerator. Auch gibt es neue Funktionen zur Decodierung digitaler I2C- und SPI-Signale.

Anwender begeistert die softwareseitig veränderbare Funktionalität des Messgeräts: Das Design wird stetig nach Anwenderwünschen erweitert und verbessert. Der softwaredefinierte Ansatz trägt maßgeblich zum anhaltenden Erfolg des Geräts bei, das vor allem für »High-End-Embedded«-Anwender gedacht ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Die VirtualBench-Entwicklung

- Rausch- und Brummunterdrückung

- Wenig spektakulär, aber wichtig!