D&E EditorsLab: VirtualBench-Praxistest

Ein kompaktes Elektroniklabor

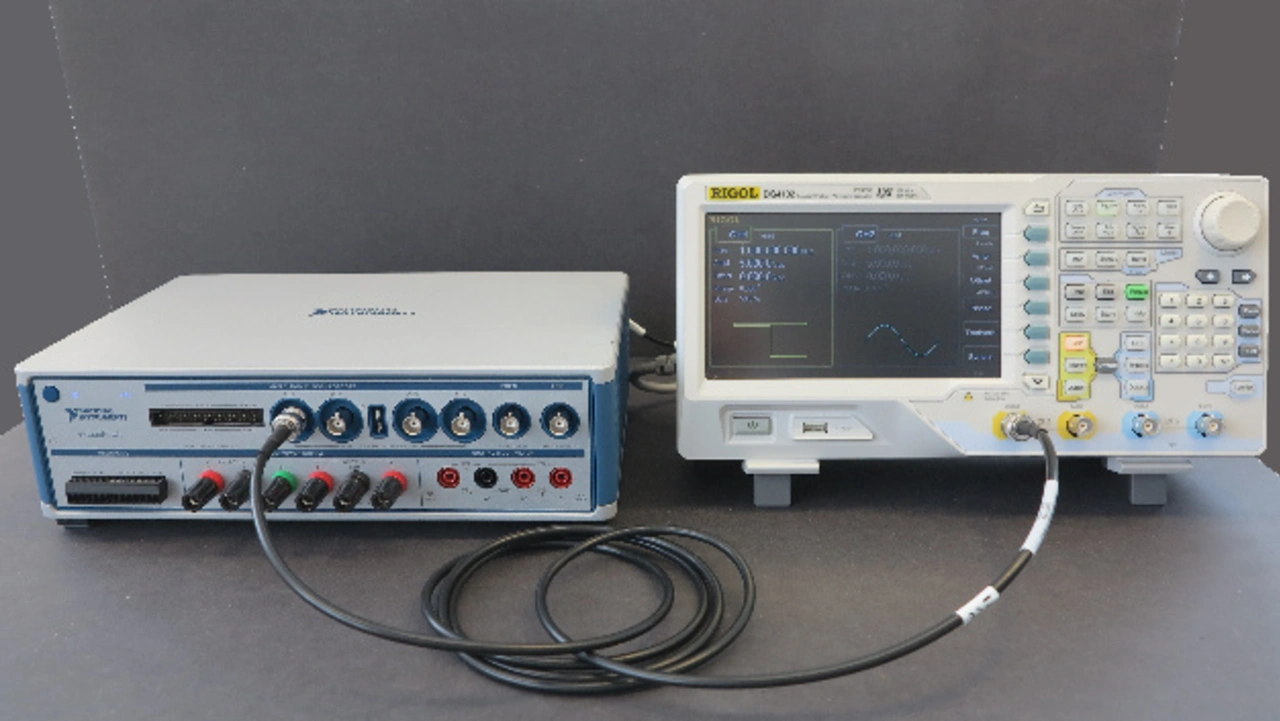

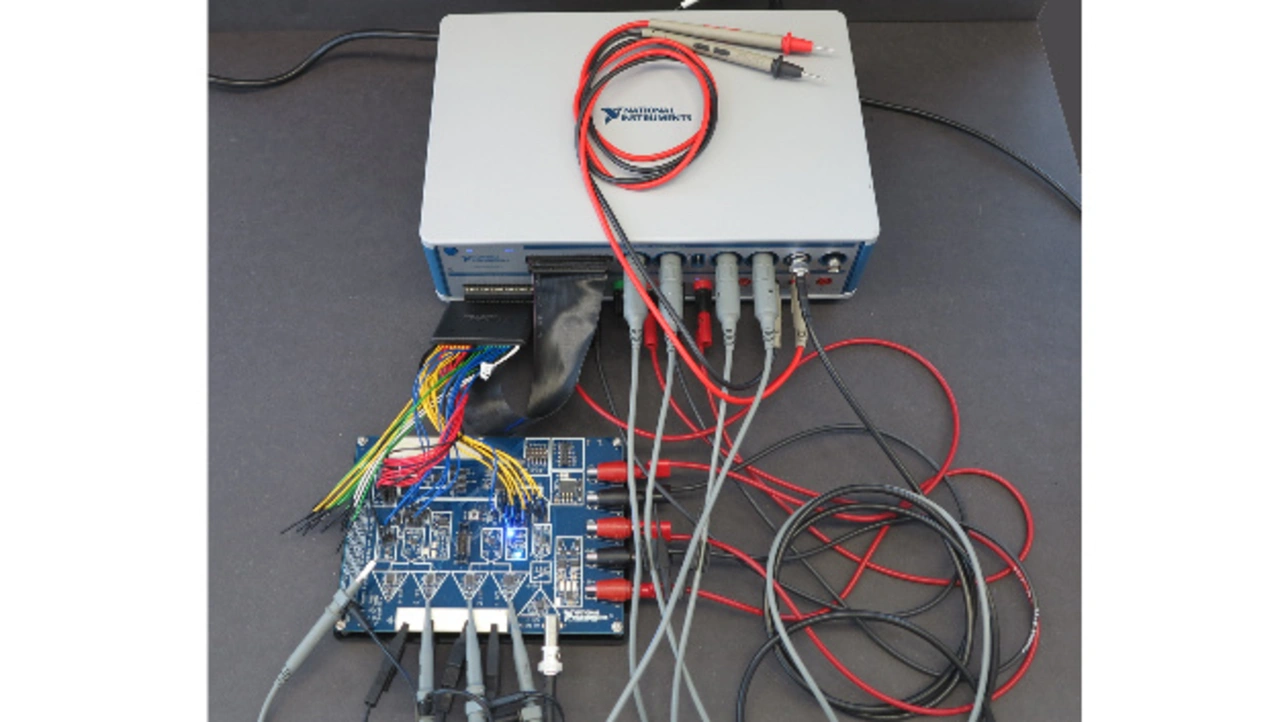

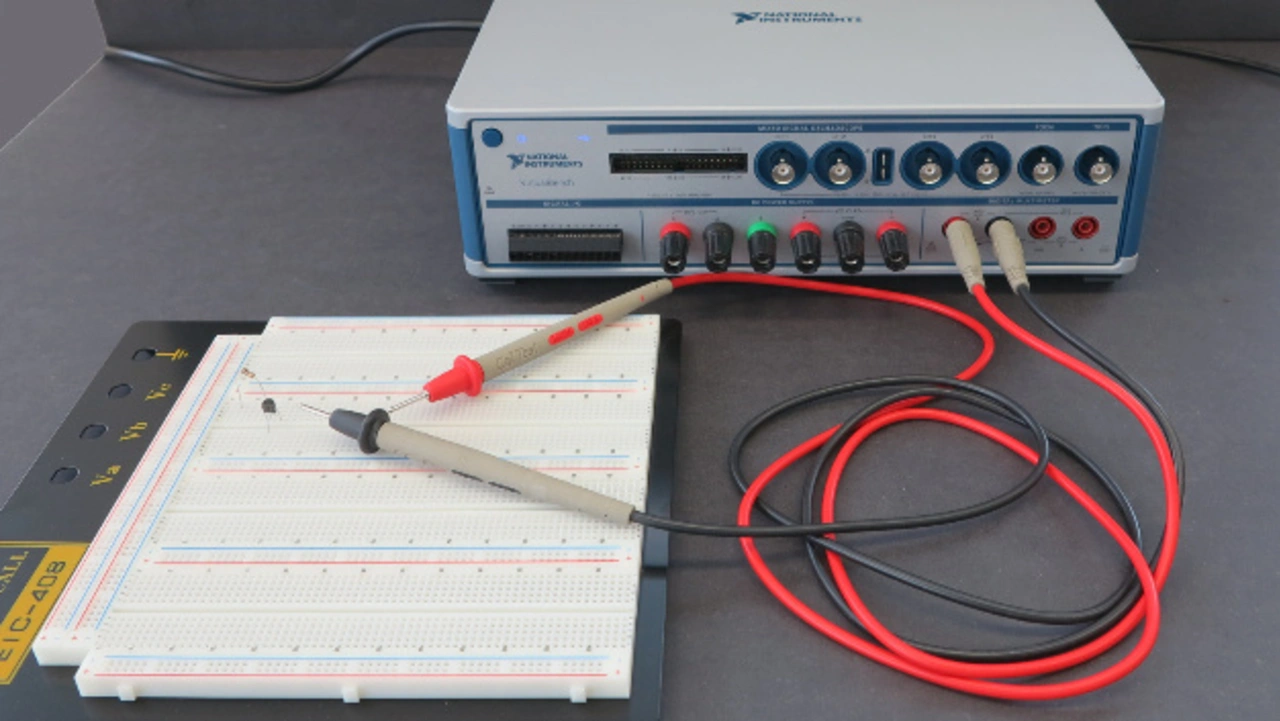

Seit zwei Jahren vertreibt National Instruments das kompakte Elektroniklabor VirtualBench. Ein (31 cm x 20 cm x 9 cm)-Gehäuse unterhält Mischsignal-Oszilloskop, Funktionsgenerator, Spannungsquelle, Digitalmultimeter und digitale I/O. Der Praxistest stellt die unorthodoxe Vereinigung vor.

D&E EditorsLab: VirtualBench-Praxistest

VirtualBench-Praxistest als Bilderstrecke lesen!

Ein Laboringenieur erhält von seinen Fachkollegen für die VirtualBench (VB) leicht „gute“ Ratschläge: „Kaufen Sie Einzelmessgeräte! Da rauscht doch sicher der Signalgenerator ins Oszilloskop. Und wenn da mal was kaputt geht, muss das ganze Gerät getauscht werden.“

Keines dieser Vorurteile hielt im Praxistest Stand.

Im Gegenteil: Die Zusammenführung und zentrale Steuerung der Geräte erweist sich als mobile effektive Messstation für den professionellen Einsatz. Und wenn mal was kaputt geht? - Wird eben ein Gerät in der Größenordnung des guten alten Hameg-Einschubrahmens getauscht. Das sollte innerhalb eines Arbeitstages machbar sein.

Getestet wurde die leistungsstärkere VirtualBench VB-8034, deren Preis mit Ca. 6000 € schon bei dem eines Preisleitungs-Mischkanal-Oszilloskops (300 MHz Bandbreite, 16+4 Digital+Analogkanäle, 4GS/s) liegt. Zwar fällt die Abtastrate mit 1 GS/s bei 350 MHz auf jedem Kanal wesentlich geringer aus, dafür kommt das Gerät mit mehr als doppelt so vielen (34!) Digitalkanälen maximaler Eingangsfrequenz 100 MHz, die innerhalb der VirtualBench-Software I2C, SPI und Parallelbus sprechen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Vorteil der VirtualBench: Bestenfalls ist im mobilen Einsatz nur ein Netzgerätestecker notwendig. Eine Probe, die in die Spezifikationen der VirtualBench fällt (z. B. Kleinleistungselektronik, Sensorik, usw.), ist binnen weniger Minuten kontaktiert und kann zentral über WiFi-Verbindung auf einem PC gesteuert und geprüft werden. Mit Einzelgeräten ist der mobile Einsatz wesentlich aufwendiger.

Die kleine VirtualBech (100 MHz Bandbreite, 34+2 D+A Kanäle, max. 1 GS/s Samplingrate) ist mit Ca. 2000 € preislich fair: Vergleichbare Preis-Leistungs-Einzelgeräte-Ausstattung nötigt einen ähnlichen Betrag, allerdings bei nur 16+2 Oszilloskopkanälen.

Erste Schritte

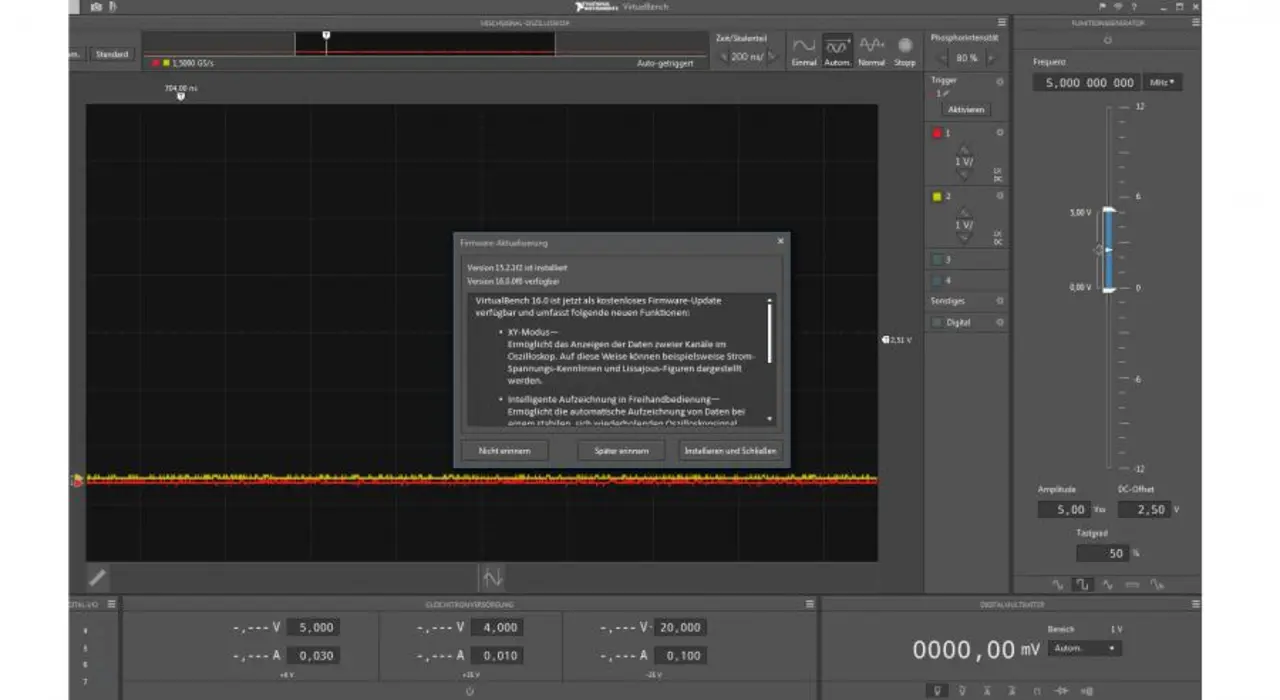

Über USB-Anschluss bedeutet die VirtualBench für einen Windows-PC ein externes Laufwerk. Die Oberfläche kann per Autostart geöffnet werden, die letzte Messkonfiguration bleibt auf dem Gerät gespeichert. Es ist also keine Software- oder Treiberinstallation notwendig. Schade ist lediglich die fehlende Linux-Unterstützung.

Schönere VirtualBench

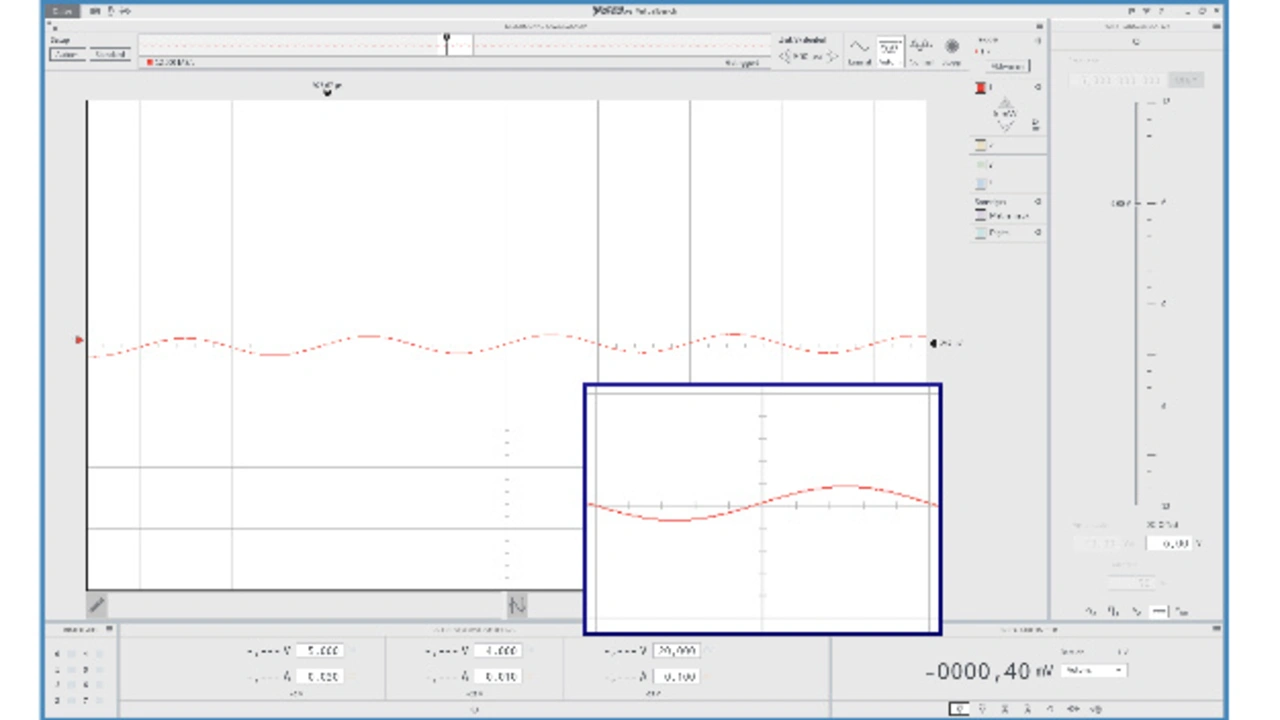

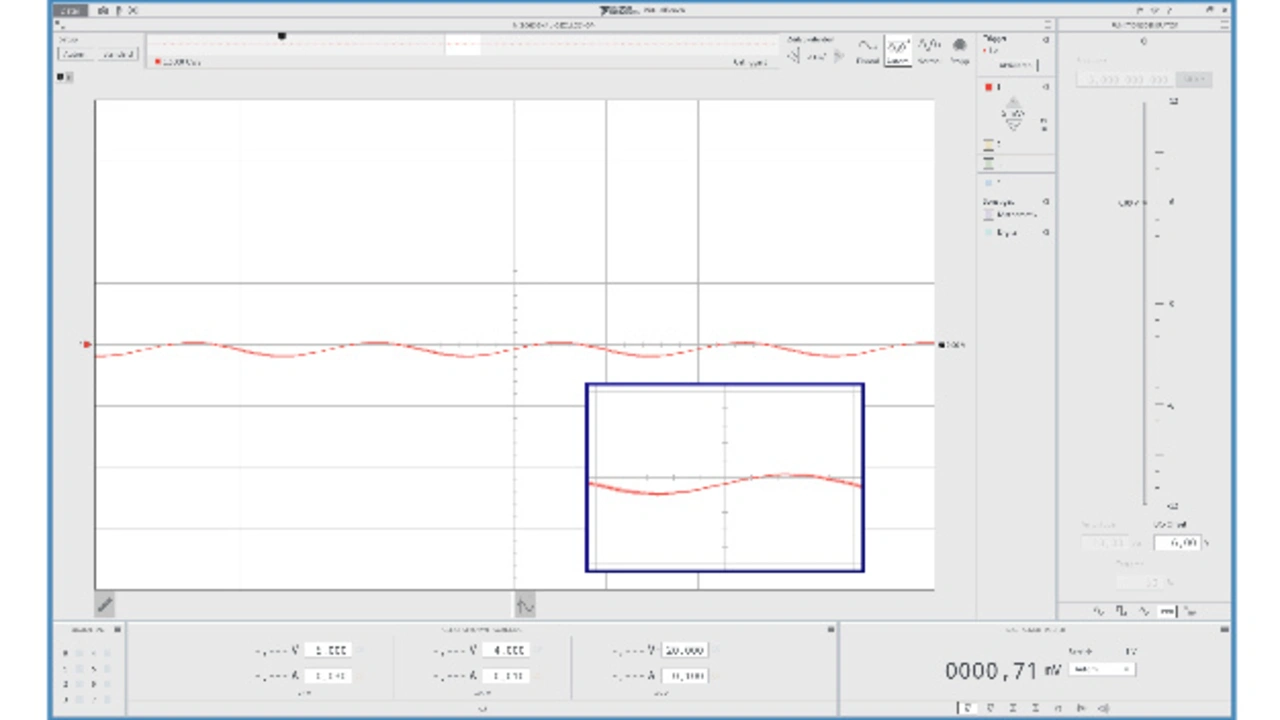

Leider steht nur ein alternatives Farbschema “Hell” zur Auswahl. Die VirtualBench-Oberfläche wirkt so wesentlich ruhiger und ist damit vor allem besser für die Präsentation mit Beamern geeignet. Auch fehlt die Möglichkeit, die Breite der Messgraphen oder deren Signalfarben (vgl. LTSpice) zu verändern.

Hardware-Test

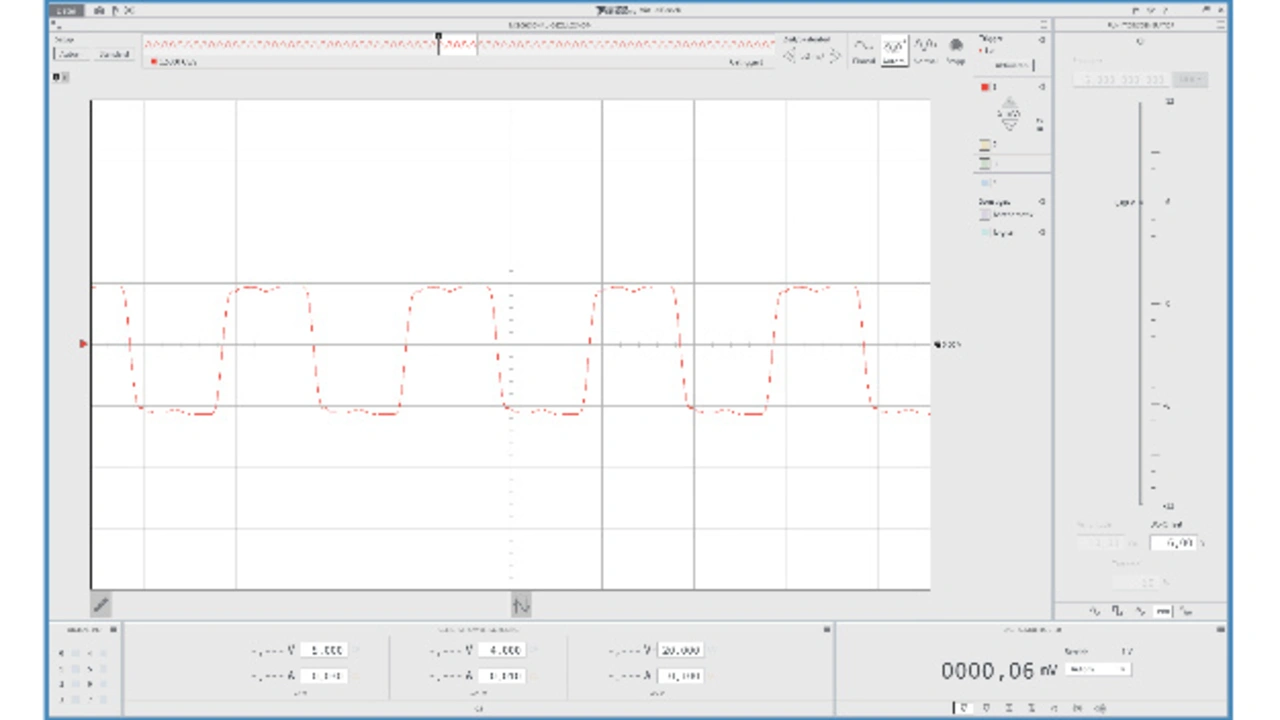

Der Funktionsgenerator

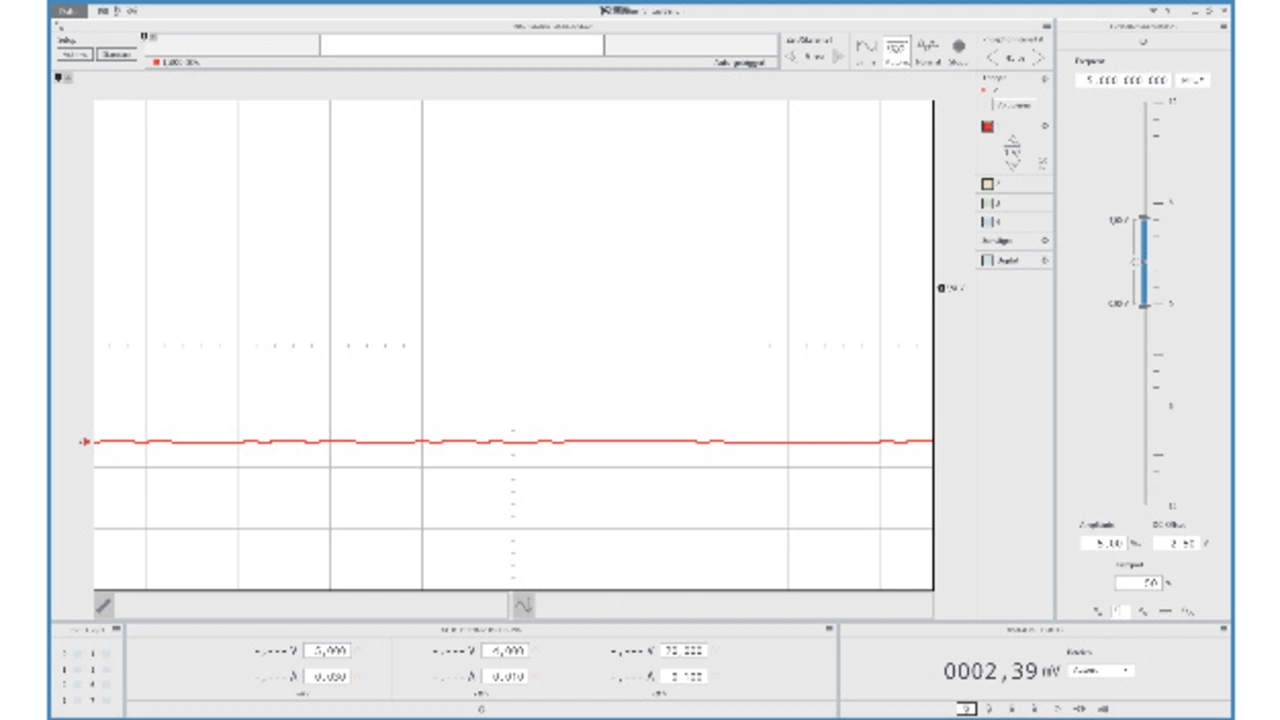

Das Ausgangssignal wird über Schieblehre oder Zahlenwerte konfiguriert. Die Schieblehre wird im symmetrischen oder asymmetrischen Modus bedient.

Die Möglichkeit, beliebige Signalverläufe über eine txt-Datei in den Generator einzugeben, ist sehr komfortabel: Wer die Antwort seiner Schaltung auf ein spezifisches Störsignal untersuchen möchte, kann den Signalverlauf in einer Mathematik-Umgebung (z. B. Mathematica, Maple, GNU Scientific Library) auf dem selben Rechner erstellen und an die VirtualBench übergeben.

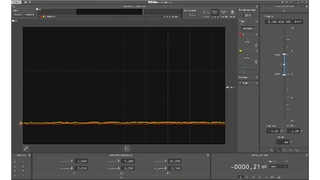

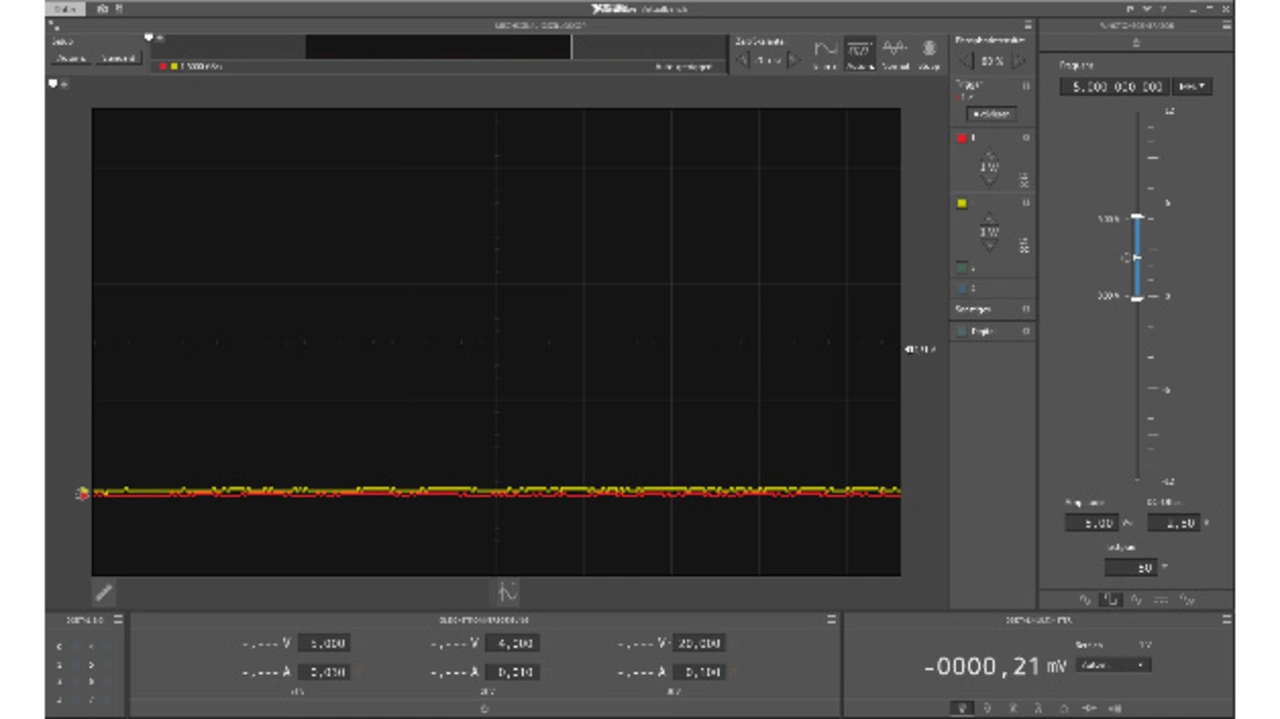

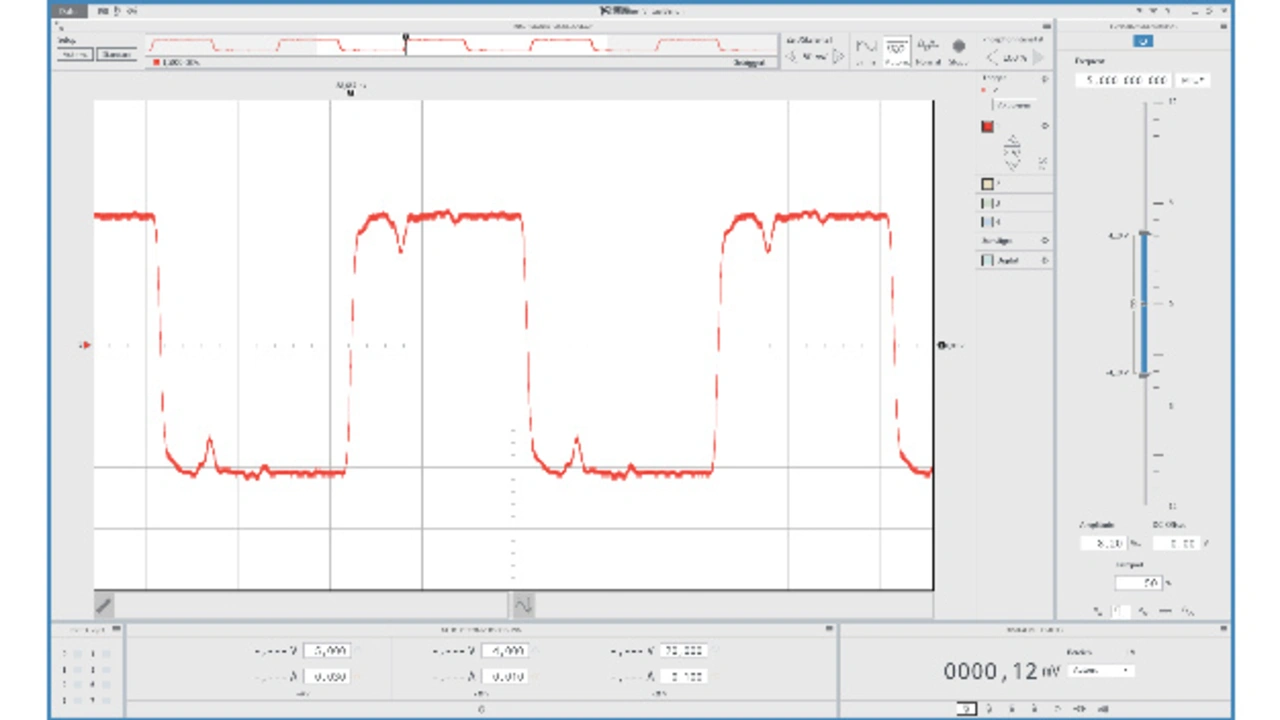

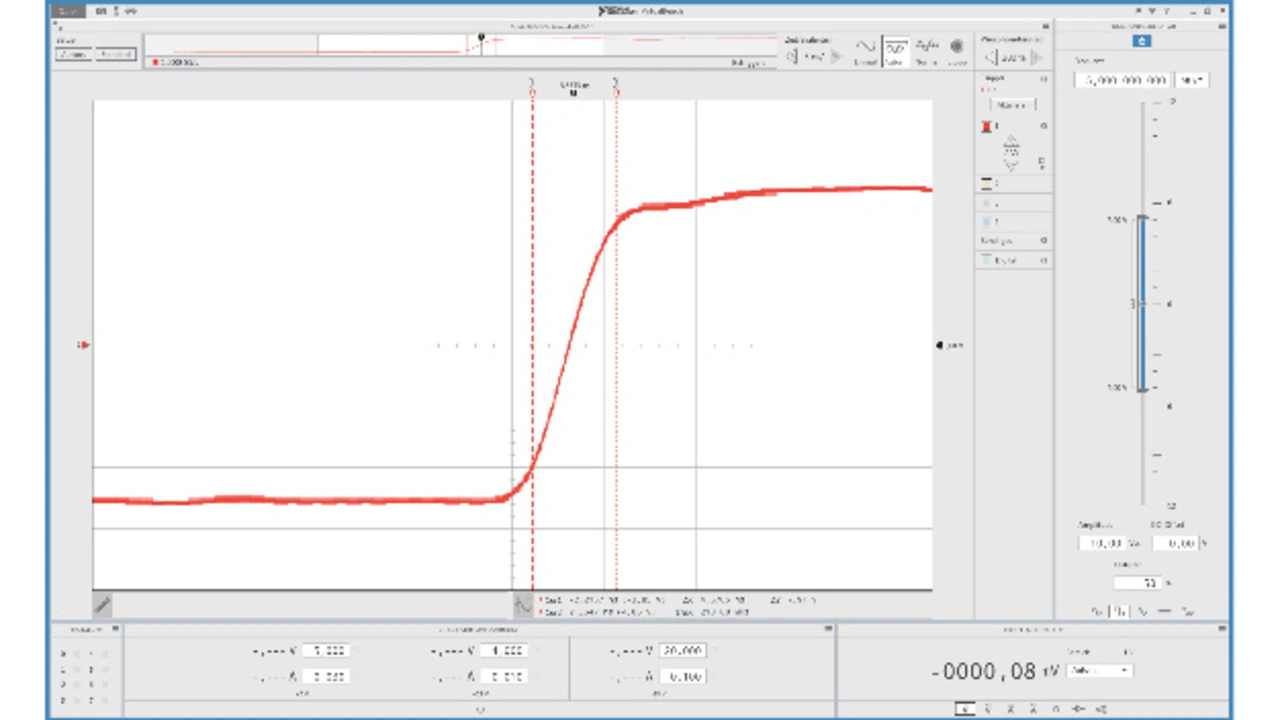

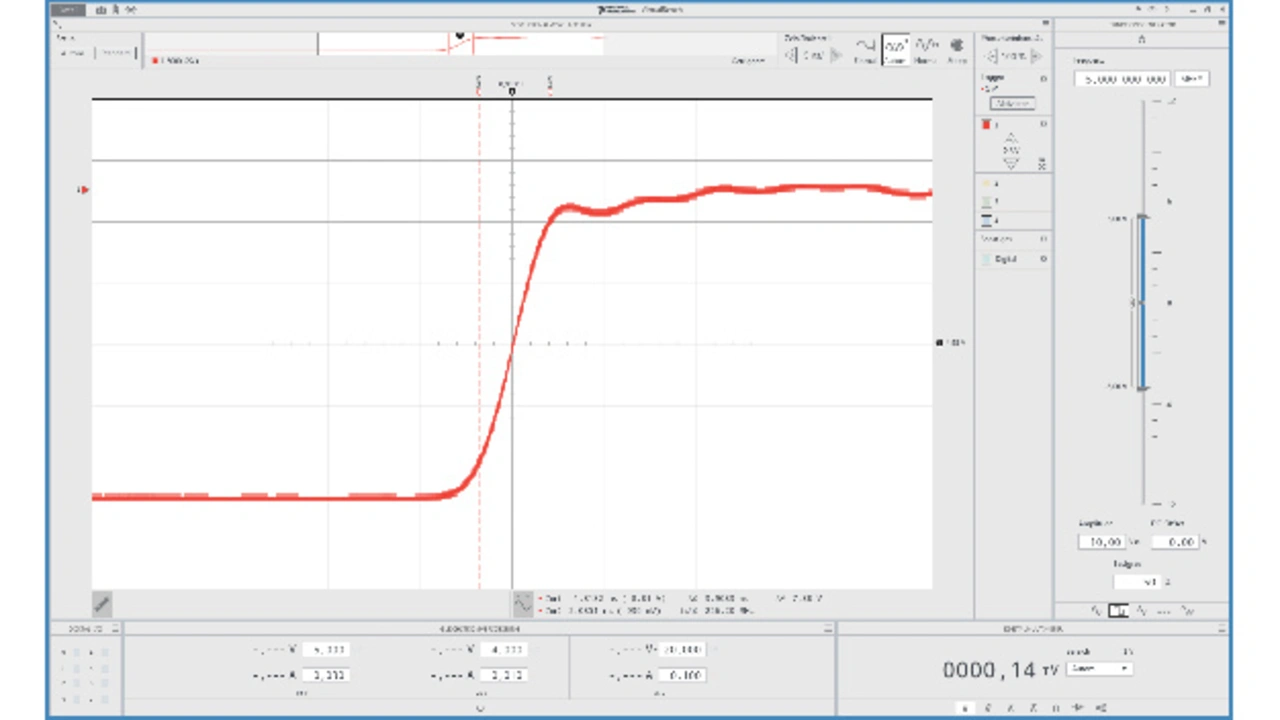

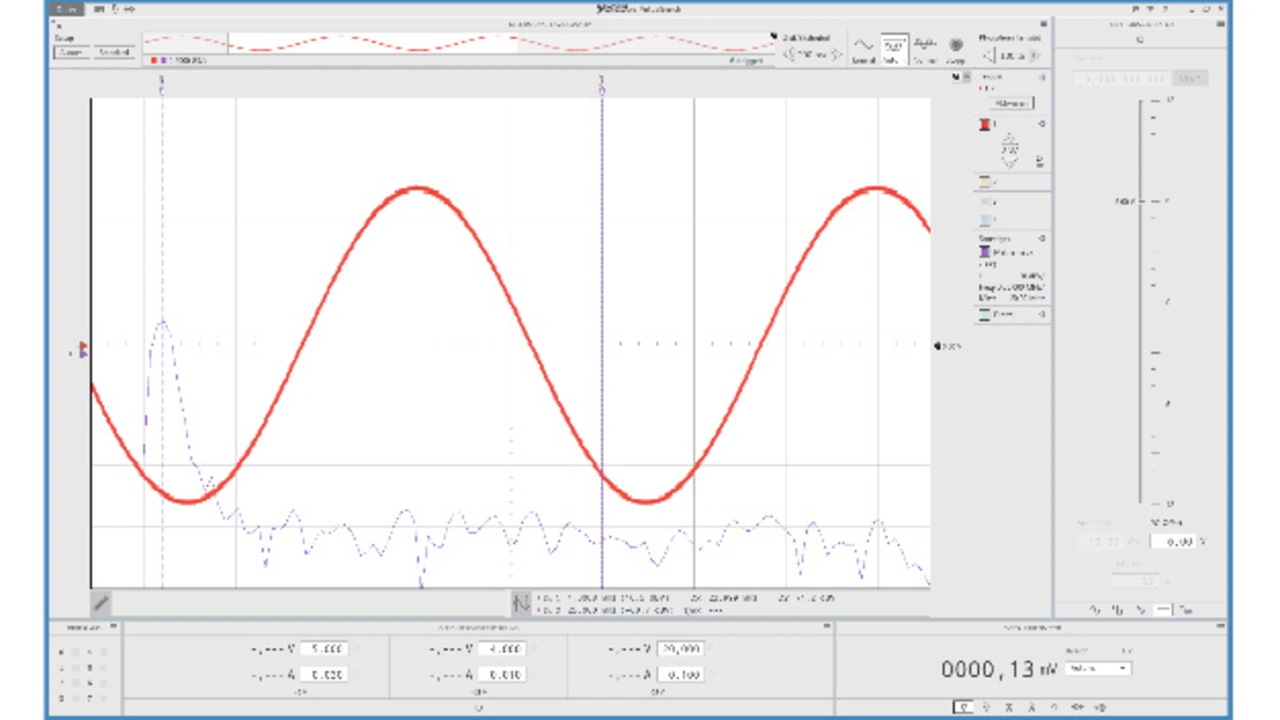

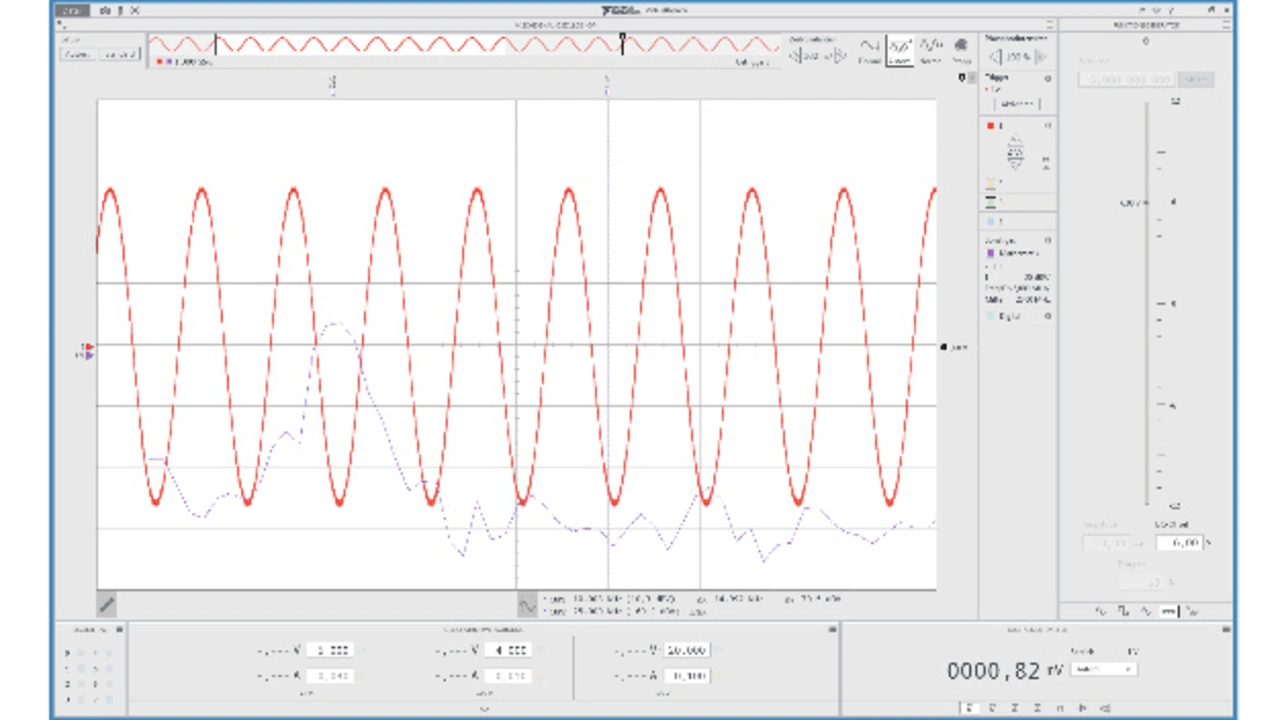

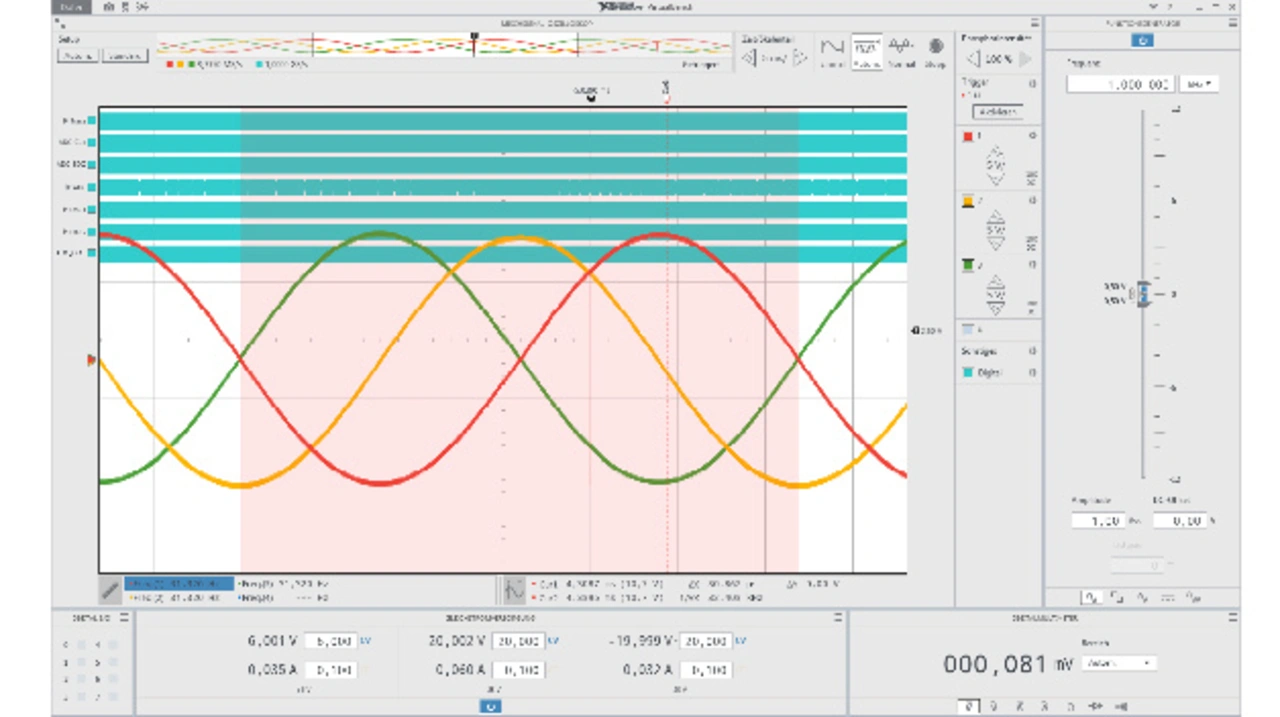

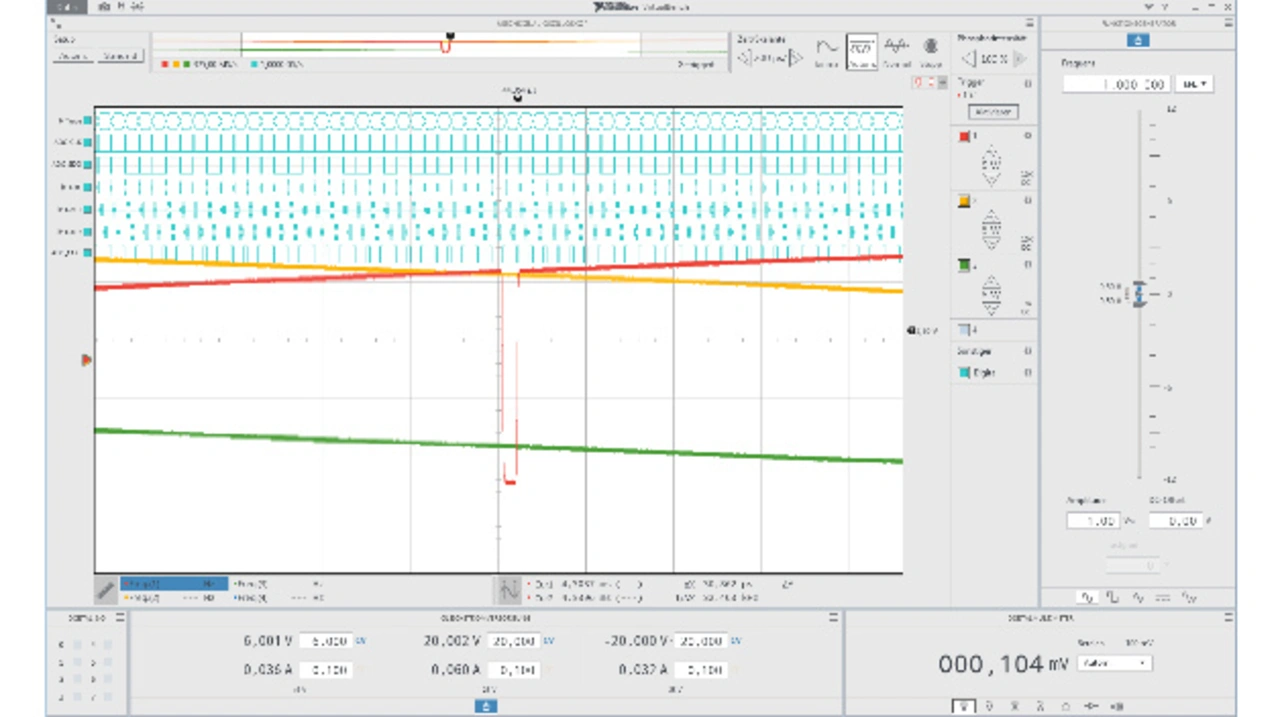

Mischsignal-Oszilloskop

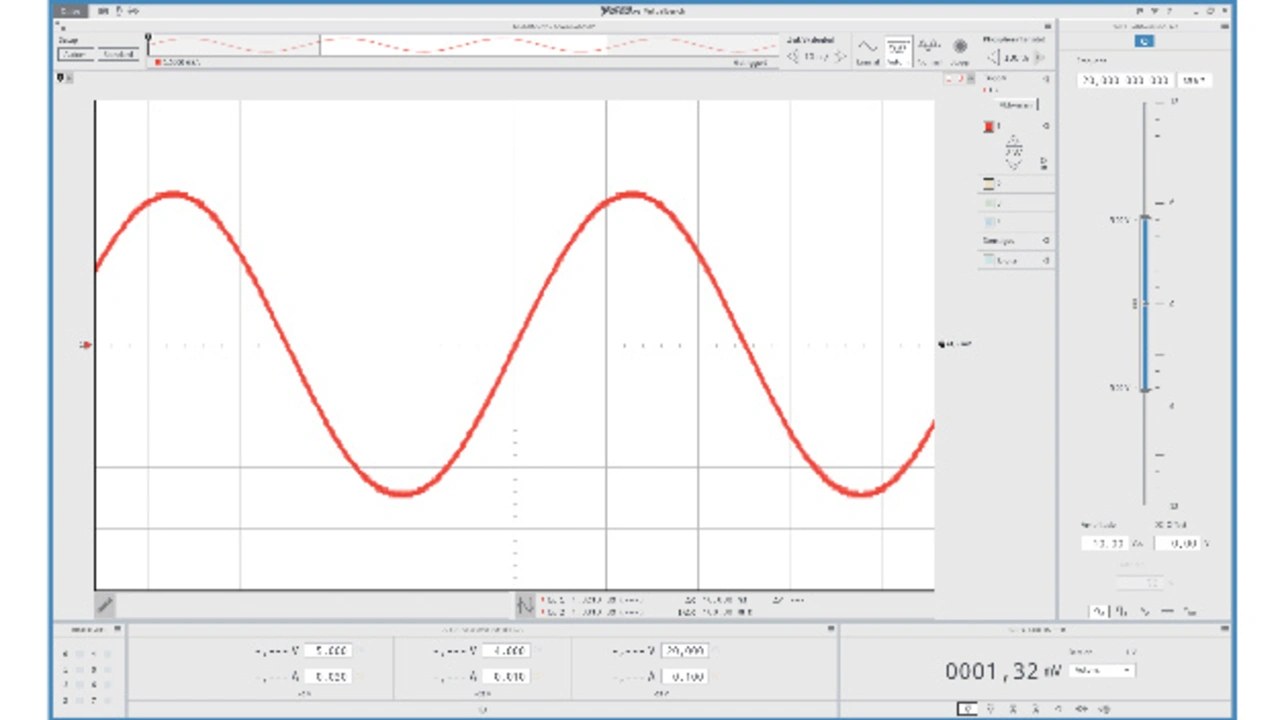

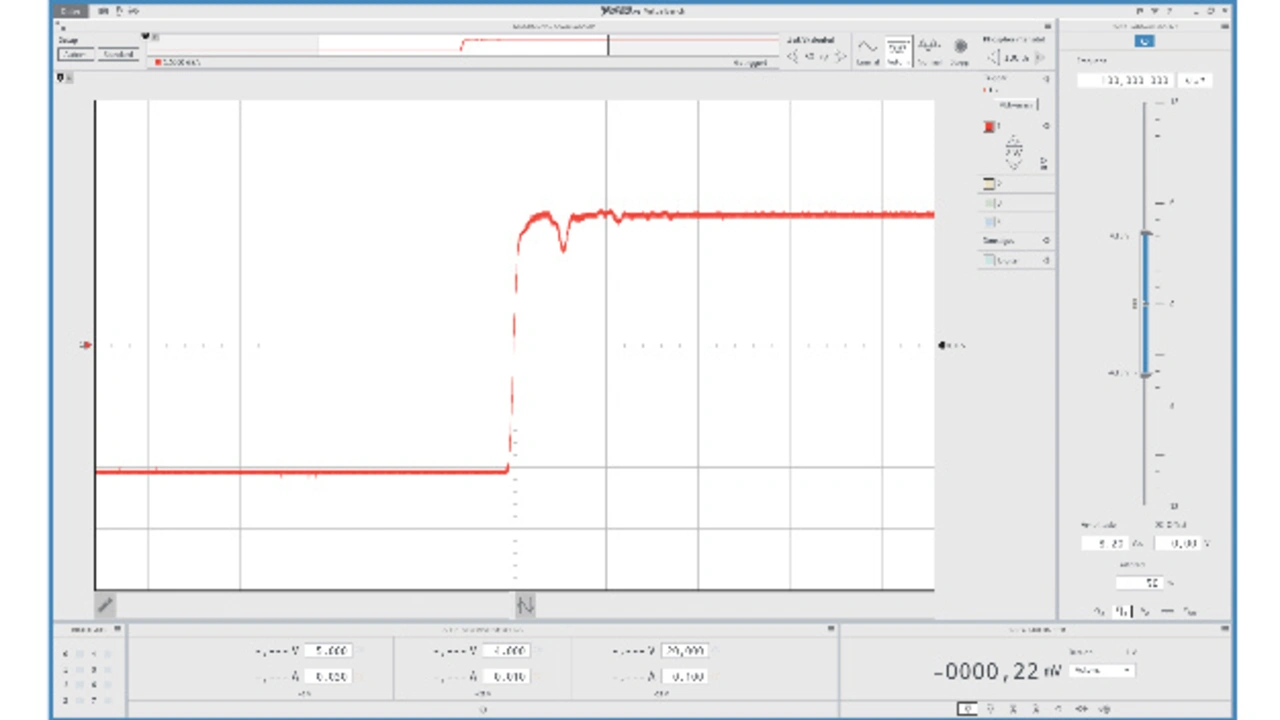

Zur Evaluierung des Mischsignal-Oszilloskops wurde der analoge Oszilloskopeingang mit dem Rigol DG4102-Generator (100 MHz, 500 GS/s) verbunden.

Digitales Multimeter

Das digitale Multimeter nach Cat-II-Standard mit 5,5 Stellen Genauigkeit arbeitet einwandfrei. Die Strom- und Spannungs-Messbereiche reichen von 10 mA bis 10 A und von 100 mV bis 300 V, somit können theoretisch noch 1 µA und 10 mV erfasst werden. Die automatische Widerstandsmessung und Durchlassprüfung gelingt tadellos.

Auch beim Multimeter profitiert der Anwender sehr vom vereinheitlichten Interface: Im selben Blickfeld können das Zeitverhalten des Prüflings und die mit dem Multimeter geprüften Eigenschaften beobachtet werden. (Alle Messgenauigkeiten)

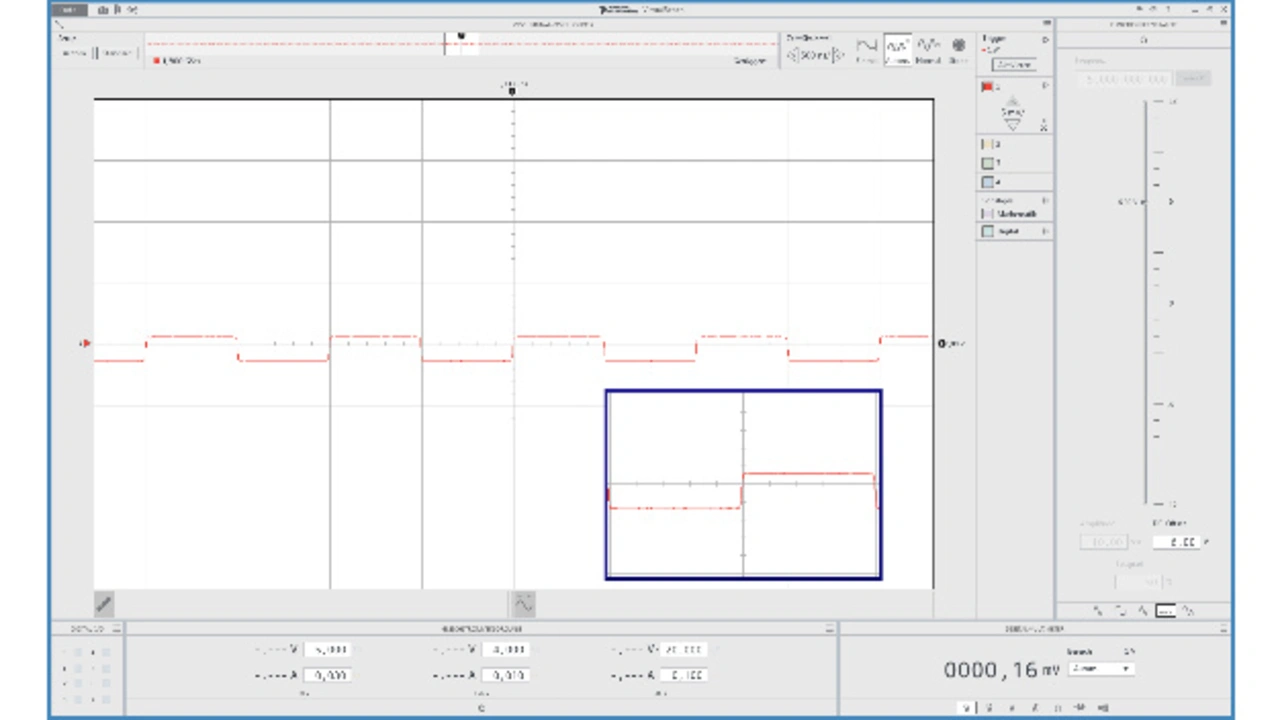

Digitale I/O

Die Digitale Ein- und Ausgabe dient der Maschinenkommunikation. Zur Steuerung über bsp. GPIO-Befehle sollte die VirtualBench besser in LabView eingebunden werden. Die Schaltzeit der digitalen I/O ist auf dem Oszilloskop nicht darstellbar.

Fazit

Wer gerade kein Elektroniklabor hat, darf ohne schlechtes Gewissen zur VirtualBench greifen. Für Kleinleistungsanwendungen bis 50 Watt, die sich auf die MHz-Frequenzskala beschränken, enthält die VirtualBench sämtliche relevanten Ein- und Ausgabegeräte. Die Vereinheitlichung in ein Beamer-großes Gehäuse, auf eine einzige "Plug & Play"-Oberfläche, ist gleichsam benutzerfreundlich wie arbeitseffektiv. VirtualBench lässt sich über verschiedene Wege bedienen: Schnell und intuitiv ohne Softwareinstallation von jedem Windows-PC, über eine App auf dem iPad, oder mittels API über Labview. Mit LabView werden benutzerdefinierte Anpassungen der Oberfläche oder Funktionalität realisiert.