Mess- und Prüftechnik

Low-Power-Optimierung mit Oszilloskopen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Verifikation des dynamischen Stromumsatzes

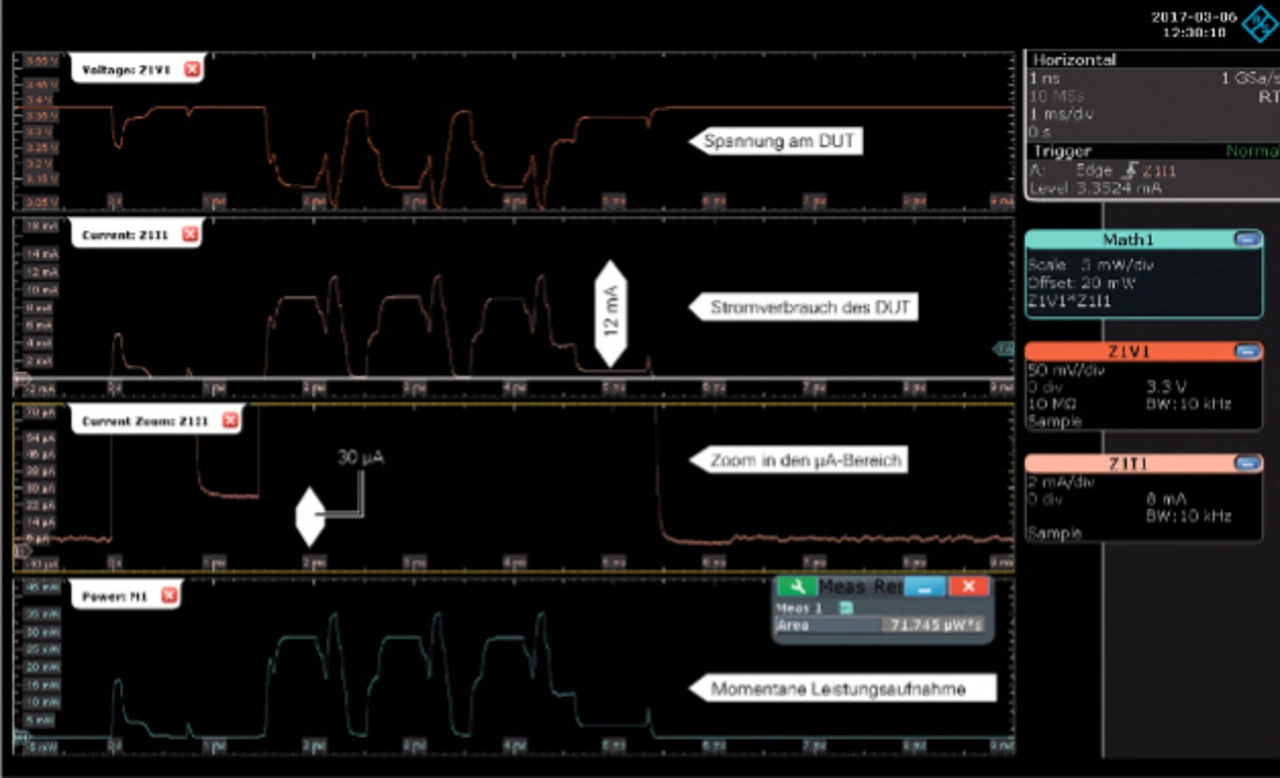

Hat der Entwickler die grundlegende Funktion der Schaltung geprüft und sichergestellt, dass der Stromumsatz in den verschiedenen Betriebsmodi dem erwarteten Wert entspricht, folgt normalerweise der Test unter realen Bedingungen. Hier kommt die hohe Dynamik des RT-ZVC-Tastkopfes zum Tragen. Wichtig ist die richtige Auswahl des Shunts. Im Messbeispiel beträgt der maximale Strom des Testobjektes nur etwa 12 mA, es bietet sich also der 45-mA-Messbereich mit internem 10-Ohm-Shunt an. In diesem Fall beträgt der maximale Spannungsabfall am Shunt nur 120 mV. Das ist ausreichend gering, um die Funktion der Schaltung nicht zu beeinträchtigen.

Nach Aktivierung des Testobjektes lassen sich die aktiven Phasen einfach durch Triggerung auf die Stromumsatzpulse erfassen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Von oben nach unten ist in Bild 5 der zeitliche Spannungsverlauf am Testobjekt, der Stromverlauf, ein Zoom in den μA-Bereich des Stromverlaufs und die resultierende instantane Leistung zu sehen. Im oberen Stromverlaufsdiagramm kann man die Spitzenströme von etwa 12 mA erkennen, in der unteren Zoom-Darstellung des Stromverlaufs sieht man verschiedene Strom-Level, beispielsweise eine Phase mit 30 μA Stromumsatz, welche vor der Sende- und Empfangstätigkeit des Testobjektes mit deutlich höherem Stromumsatz liegt. Entscheidend für die Batterielebensdauer ist neben dem Stromumsatz in den Deep-Sleep-Phasen auch der Energieumsatz und die Häufigkeit der Aktivitätsphasen. Beides lässt sich mit dem RT-ZVC-Tastkopf und dem Oszilloskop einfach darstellen. Hilfreich ist hier die Integrationsmessfunktion Area, welche das Integral eines Signals errechnet. Angewendet auf die zeitliche Leistungsumsatzkurve erkennt man, dass die dargestellte Aktivitätsphase eine Energie von etwa 72 μWs dissipiert.

- Low-Power-Optimierung mit Oszilloskopen

- Akquisition mit 18 Bit Auflösung

- Praxisbeispiel: Verifikation eines Schlüsselanhängers

- Verifikation des dynamischen Stromumsatzes

- Korrelation des Stromumsatzes

- Erweiterte Messmöglichkeiten