Phänomene in der EMV

Layout und Filterschaltungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Bauelemente für Filter

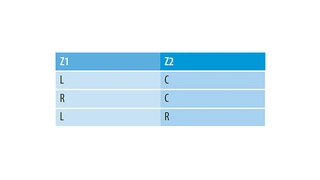

Ein Filter ist ein frequenzabhängiger Spannungsteiler der, um die erwünschte Funktion in der EMV erfüllen zu können, aus einer Induktivität und einem Kondensator bestehen sollte. Die im Allgemeinen etwas komplexeren Phänomene werden im Folgenden anhand eines Filters besprochen. Das Filter soll ab 100 MHz bis 1 GHz wirksam dämpfen, darunter aber sollte die Dämpfung so gering wie möglich sein. Solche Filter werden im Allgemeinen aus SMD-Bauelementen auf FR4-Leiterplatten aufgebaut.

Die Induktivität

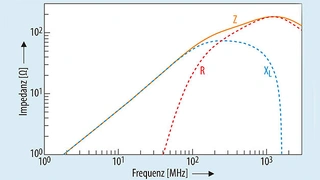

Für eine wirksame Dämpfung im Frequenzbereich über 100 MHz sollten SMD-Ferrite eingesetzt werden. Ein SMD-Ferrit kann aber nicht einfach nach einem Parameter, wie zum Beispiel 600 Ω bei 100 MHz ausgewählt werden. Er hat eine komplexe Permeabilität. In Bild 8 ist die Impedanz eines SMD-Ferrits über der Frequenz dargestellt.

Die Impedanz eines SMD-Ferrits setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem induktiven Anteil (blaue Kurve, XL) und einem resistiven Anteil (rote Kurve, R). Verantwortlich dafür ist die Permeabilität des Ferritmaterials, das sich aus einem realen und einem imaginären Anteil zusammensetzt:

μ ist die magnetische Permeabilität in Vs/Am mit dem Realteil μ’ (gewöhnliche Permeabilität) und dem Imaginärteil μ’’ (Höhe der Ummagnetisierungsverluste); j ist die imaginäre Einheit.

Z ist die Impedanz in Ω mit dem Wirkwiderstand R (Anteil ohne Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom) und dem Blindwiderstand X (Anteil mit Phasenverschiebung); ω ist die Kreisfrequenz und L0 die Induktivität.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bauelemente für Filter, Bild 8,9 und Tabelle 1, 2

Der Ferrit sollte so ausgewählt werden, dass die Störfrequenzen im resistiven Bereich der Impedanz liegen und das Nutzsignal im induktiven Bereich. Für die Störanteile wirkt der Ferrit also wie ein ohmscher Widerstand, für die Nutzsignale wie eine verlustfreie Induktivität. Tabelle 1 zeigt typische elektrische Parameter eines SMD-Ferrits. Sie sind für den oben beschriebenen Einsatz im Signalleitungsbereich von untergeordneter Bedeutung.

Sollte der SMD-Ferrit in Stromkreisen mit zusätzlichem Gleichstrom eingesetzt werden, zum Beispiel im Stormversorgungszweig eines ICs, dann muss die Stromtragfähigkeit (Nennstrom) berücksichtigt werden. Der durch den SMD-Ferrit fließende Gleichstrom sättigt ihn vor, sodass die Impedanz bei Nennstrom um bis zu 60 % abnehmen kann. Entsprechend sollte der SMD-Ferrit mindestens für den doppelten Nennstrom ausgelegt sein, bezogen auf den durch den Ferrit fließenden Betriebsstrom, also INenn ≥ 2 × IVCC.

Der Kondensator

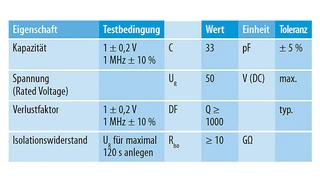

Der Filterkondensator ist innerhalb des Frequenzbereichs bis 1 GHz relativ unkritisch. Um den Durchlassbereich des Filters bei 30 MHz zu erreichen, wird ein Kondensator mit einer Kapazität C = 33 pF verwendet. Der Wert sollte nach Möglichkeit messtechnisch ermittelt werden, denn eine 3 dB-Eckfrequenz der Filterkurve mit rechnerischen Methoden oder Simulationsmodellen erweist sich als zu ungenau. Das liegt hauptsächlich in den nicht bekannten Größen von Quellimpedanz, Senkenimpedanz und parasitären Koppelparametern um das Filter.

Der im Beispiel gewählte Kondensator (WCAP-CSGP, 885012006054, Würth) hat eine Nennspannungsfestigkeit von 50 V, was für diesen Einsatzfall vollkommen ausreichend ist. Die Keramik ist NP0 Klasse 1. Das bedeutet temperaturstabil und mit 5 % Toleranz. Die Güte des Kondensators ist mit über 1000 sehr hoch. Für diese Applikation wäre ein Kondensator mit geringerer Güte auch geeignet, da er nicht so leicht zu Resonanzerscheinungen führt. Der hohe resistive Anteil der Drossel über 100 MHz verhindert Resonanzen im Filtersperrbereich. Die Serienresonanzfrequenz des gewählten Kondensators liegt bei über 2 GHz, sodass bis 1 GHz keine Einschränkungen im Filtersperrbereich zu befürchten sind. Die elektrischen Kenndaten des Kondensators sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

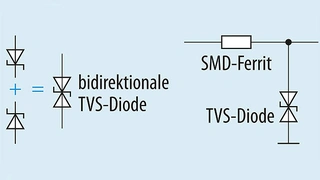

Anstelle eines Kondensators kann auch ein überspannungsbegrenzendes Bauelement, wie ein Vielschichtvaristor oder eine TVS-Diode mit ensprechender Kapazität eingesetzt werden, um zusätzlich einen Schutz gegen transiente Überspannung wie ESD oder Burst zu erzielen (Bild 9).

TVS-Dioden bestehen aus einer Zusammensetzung von zwei speziell für die TVS-Diode hergestellten Zener-Dioden. Bei einer TVS-Zener-Diode ist der Übergang so optimiert, dass die hohe Spitzenenergie eines transienten Störimpulses absorbiert werden kann. Eine Standard-Zener-Diode hingegen ist so ausgelegt und spezifiziert, dass sie eine definierte Spannung auf konstantem Niveau festhällt.

TVS-Dioden haben unterhalb ihrer Durchbruchspannung eine hohe Impedanz und überhalb ihrer Durchbruchspannung eine niedrige und eignen sich so gut für die Beschaltung einer Spannungsbegrenzung in Datenleitungen für Signale. Die bidirektionale Diode kann eine gemeinsame Kathoden- oder eine gemeinsame Anodenanordnungen haben. Beide Konfigurationen sind äquivalent in ihren Klemmeigenschaften.

Aufbau von Filtern auf Leiterplatten

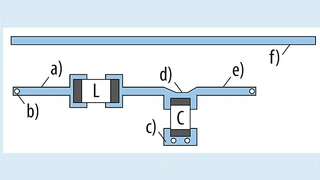

Filter haben im Sperrfrequenzbereich am Eingang eine hohe Impedanz (Bild 10, Punkt a). Somit ist eine „HF-mäßige“ Entkopplung zum Filterausgang und zu benachbarten Komponenten und Leiterbahnen durch geschickte Komponentenanordung und Distanz wichtig. Die Distanz zwischen dem Filter und benachbarten Leiterbahnen (Punkt f) sollte mindestens 5 mm betragen. Die filterausgangsseitige Kapazität hat bei hoher Frequenz, also im Sperrbereich, eine niedrige Impedanz. Jede zusätzliche parasitäre Impedanz in Serie mit dem Kondensator addiert sich zu der Impedanz des Kondensators und verschlechtert das Spannungsteilerverhältnis und damit die Dämpfungswirkung (Punkt c).

Aufbau von Filtern auf Leiterplatten, Bild 10, 11, Tabelle 3

Die Leiterbahn zum Filtereingang (Punkt b) sollte kurz gehalten werden, denn das Filter hat eine hohe Eingangsimpedanz (Punkt a), deshalb koppelt die Leiterbahn leicht noch zusätzliche Störungen aus benachbarten Störquellen ein.

Im Punkt D ist schematisch eine Einschnürung dargestellt. Ob sie tatsächlich notwendig ist, darüber lässt sich zumindest im Frequenzbereich bis 1 GHz sicherlich streiten. Die Leiterbahn am Kondensator sollte direkt angeschlossen werden und eine Stichleitung muss vermieden werden. Im Punkt c) genügt eine Durchkontaktierung, sofern sie mindestens 200 μm beträgt. Am Filterausgang (Punkt e) sollte die Leiterbahn direkt zum Peripheriestecker führen, der sich idealerweise nicht weiter als 10 mm entfernt befindet, um Störeinkopplungen nach dem Filter zu vermeiden.

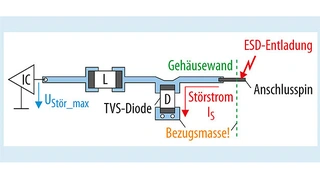

Wird anstelle des Kondensators ein überspannungsbegrenzendes Bauelement, wie eine TVS-Diode eingesetzt, hängt die spannungsbegrenzende Funktion maßgeblich von der Bezugsmasse für das Gehäuse beziehungsweise das überspannungsbegrenzende Bauelement ab. Die Funktion ist in Bild 11 dargestellt.

Der Störstrom, beispielsweise durch eine ESD-Entladung an einem Anschlusspin des Geräts verursacht, fließt über den Anschlusspin in die Leiterbahn und muss von der TVS-Diode in ihrer Spannung begrenzt werden. Das Gehäuse ist die Bezugsmasse des ESD-Impulses. Die Energie der Entladung wird über die Gehäusekapazität zum Boden und über eventuell vorhandene Schirmanschlüsse oder Schutzleiteranschlüsse am Gehäuse gegen Masse abfließen müssen, um den Stromkreis zu schließen.

Eine ESD-Entladung kann innerhalb einer Anstiegszeit von 0,8 ns eine Stromstärke von 30 A annehmen, die über die TVS-Diode gegen die Bezugsmasse abgeleitet werden müssen. Entscheidend ist die Amplitude des ESD-Impulses am Eingang des zu schützenden ICs. Darf sie beispielsweise nicht mehr als 10 V betragen, darf auch der Spannungsabfall zwischen der TVS-Diode eingangsseitig, weiter über die Durchkontaktierung und letztendlich zum Gehäuse nur 10 V betragen.

Mit dem folgenden Zusammenhang wird die Situation deutlich:

UStör_max: Maximal zulässige Spannung am IC. Lp: Parasitäre Induktivität zwischen der TVS-Diode und der Bezugsmasse; ΔI: Strom der ESD-Entladung innerhalb der Entladezeit und Δt: Entladezeit des ESD-Impulses.

Mit einer parasitären Induktivität von lediglich 10 nH zwischen Diode und Bezugsmasse ergibt sich folgendes Ergebnis:

Selbst bei einer parasitären Induktivität, die zehnfach kleiner ist, werden am IC noch rund 37 V anliegen. Deshalb ist ein niederimpedanter Masseanschluss der TVS-Diode für den Schutz des ICs notwendig.

Der Autor

Dr. Heinz Zenkner

hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Hochfrequenztechnik studiert und im Fachbereich Hochfrequenztechnik promoviert. Er ist seit vielen Jahren öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für EMV. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen tritt Dr. Zenkner auch als Autor in einer Vielzahl von Werken zur EMV in Erscheinung. In seiner beruflichen Laufbahn hat er als Dozent an verschiedenen Universitäten gearbeitet und Seminare an der IHK geleitet. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit industrieller Elektronik, von der ersten Idee eines Produktes bis hin zur Serienproduktion.

- Layout und Filterschaltungen

- Bauelemente für Filter