Keysight Technologies

Jitter messen und verstehen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Weitere Darstellungsmethoden für Jitter

Man kann den Jitter eines Signals auf verschiedene Weise darstellen. Das unterstützt den Ingenieur bei der Erkennung von Jitterquellen und weist so einen Weg zur Verringerung des Jitters.

- Jitter-Histogramm - Ein Histogramm stellt auf der x-Achse einen Wertebereich eines bestimmten Parameters dar (häufig Zeit oder Amplitude). Die y-Achse zeigt, wie häufig der betreffende Wert auftritt.

Jobangebote+ passend zum Thema

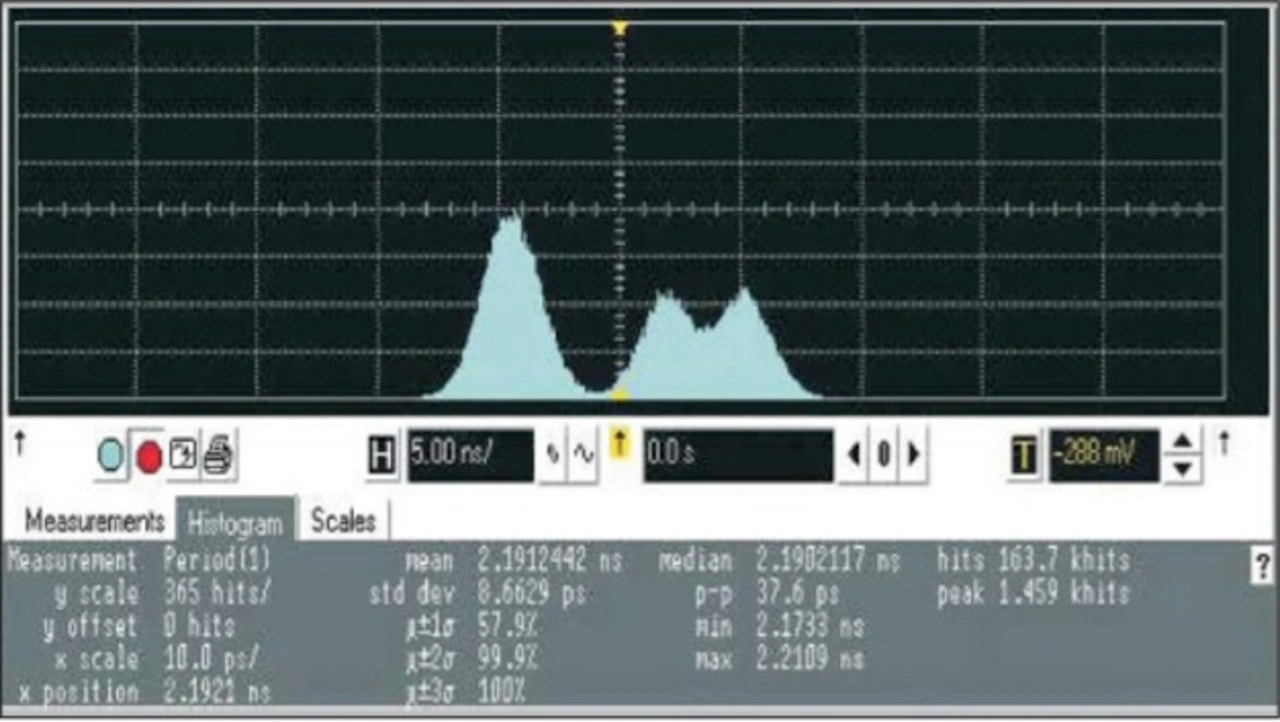

Bei der Jitteranalyse kann man Signalparameter wie etwa Anstiegs- oder Abfallzeit, Periodendauer oder Tastverhältnis in Form eines Histogramms darstellen lassen und darauf dann beispielsweise mehrere Maxima erkennen, die etwa vom übertragenen Bitmuster abhängen (siehe dazu Abbildung 3). Histo gramme liefern auch Datensätze für Routinen zur Jittertrennung. Das wird für verschiedene digitale Busstandards gebraucht. Das Histogramm in Abb. 3 zeigt periodischen Jitter auf einem Taktsignal. Auf der linken Seite sieht das Histogramm aus wie eine Gauss'sche Normalverteilung. Auf der rechten Seite zeigt die Kurve aber zwei Gipfel. Das Signal enthält also offenbar Frequenzanteile auf der 2. und 4. Harmonischen, die Jitter verursachen.

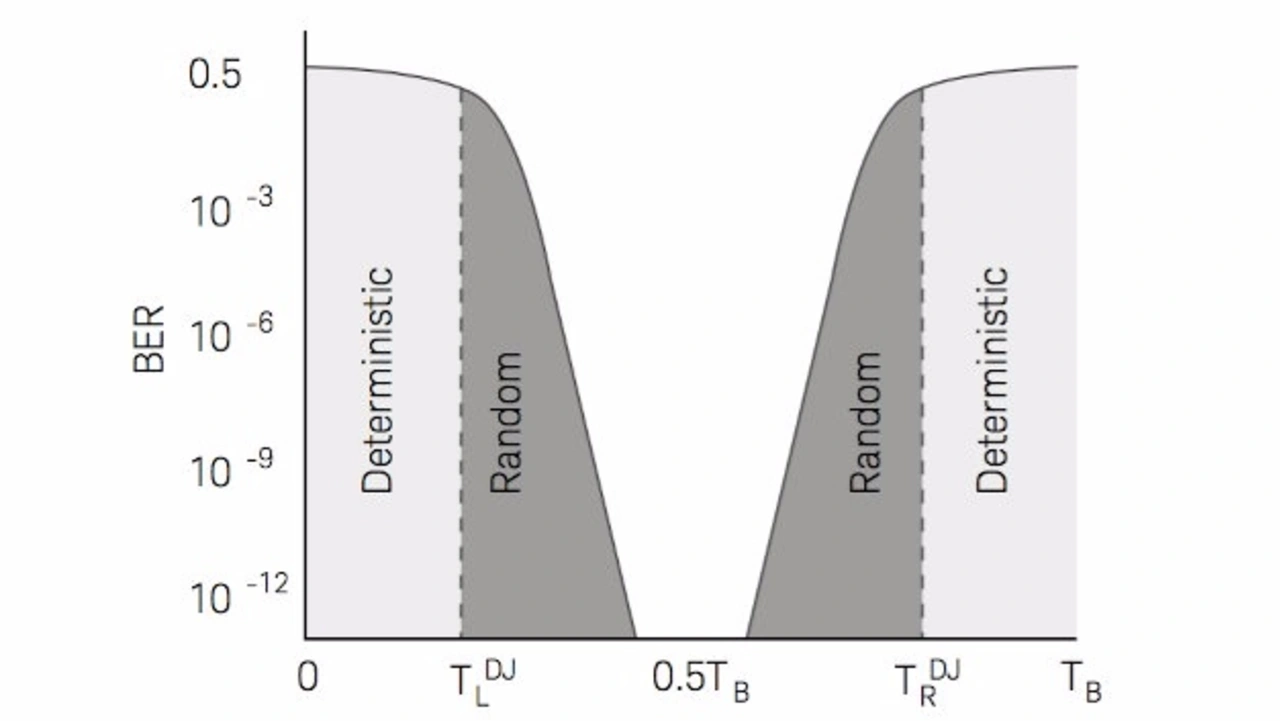

- Die Badewannenkurve – Die Badewannenkurve in Abb. 4 stellt die Bitfehlerrate (BER, bit error rate) eines Signals dar, bezogen auf den Abtastzeitpunkt. Auf der x-Achse ist die Zeit aufgetragen, die die Übertragung eines einzelnen Symbols braucht. Die BER auf der y-Achse ist logarithmisch skaliert. Gezeigt werden soll die Abhängigkeit der BER vom Abtastzeitpunkt.

Liegt der der Abtastzeitpunkt im Bereich der Flanken, beträgt die BER 0,5. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragung eines Bits funk tio niert oder fehlschlägt, ist gleich groß. Die Messkurve ist in diesen Bereichen recht eben. Diese Bereiche sind dominiert vom deterministischen Jitter. Wenn der Abtastzeitpunkt sich von den Flanken wegbewegt, sinkt die BER schnell. In diesen Bereichen überwiegt der zufällige Jitter, also wird die BER hauptsächlich von der Teilsumme des zufälligen Jitters bestimmt. Die Badewannenkurve verdeutlicht, dass der günstigste Zeitpunkt, ein Symbol abzutasten, genau in der Mitte zwischen dem Beginn und dem Ende seiner Übertragungszeit liegt.

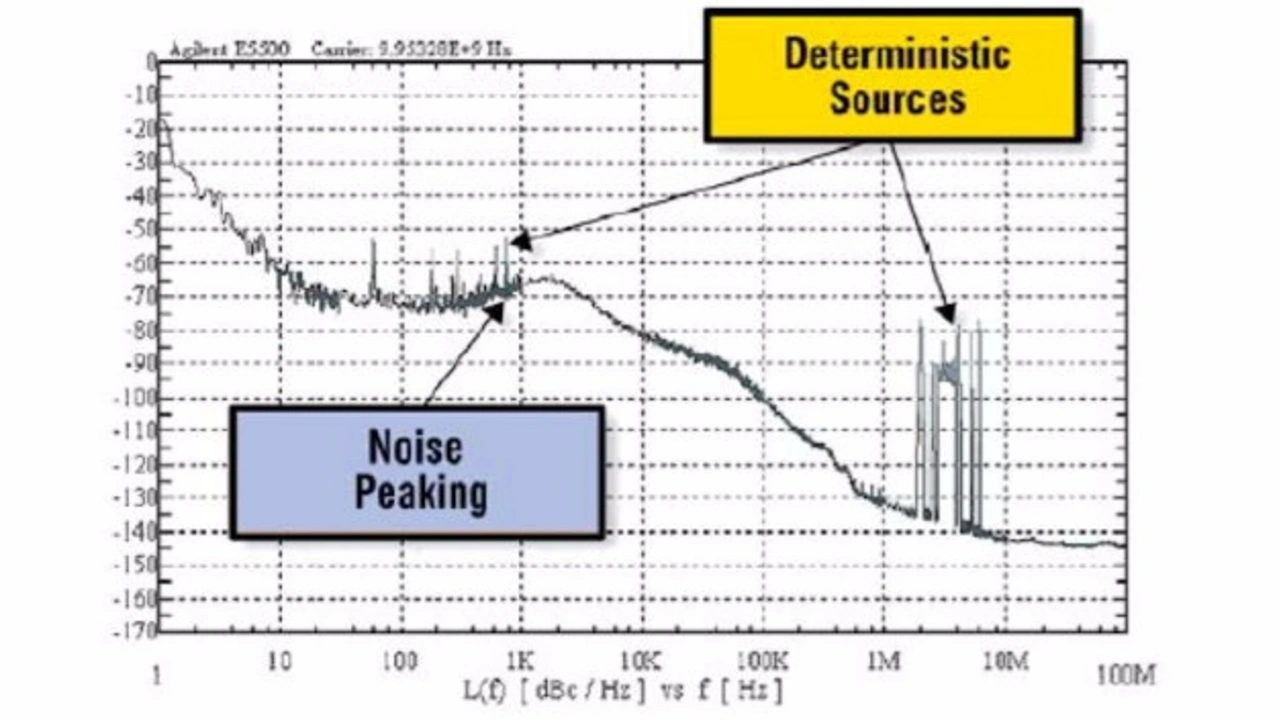

- In der Frequenzebene – Eine andere Art der Jitteranalyse berücksichtigt die Frequenzverteilung des Phasenrausch- oder Jitterspektrums. Mit diesem Verfahren kann man Quellen von deterministischem Jitter erkennen, weil diese im Spektrum als Linien erscheinen. In dieser Art der Visualisierung kann man auch Frequenzabstände des Phasenrauschens oder einer sonstigen Jitterkomponente von einem Träger oder Takt erkennen.

Phasenrauschmessungen geben hilfreiche Einsichten in PLL- oder Quarz-oszillator-Schal tungen und unterstützen bei der Identifikation von determi nis-tischem Jitter infolge von Störsignalen. Solche Messungen sind nützlich, wenn man Schaltungen zur Taktrückgewinnung optimiert oder interne Quellen von Nadelimpulsen und Rauschen erkennen will.

Abbildung 5 zeigt das Jitterspektrum einer PLL. Bei 2 kHz ist das Rauschen am stärksten. Linien zwischen 60 und 800 Hz zeigen Quellen deterministischen Jitters. Das sind Störsignale, die vermutlich aus dem Stromnetz stammen. Im Bereich von 2 bis 7 MHz sieht man eine zweite Gruppe Linien. Das sind Störsignale, die vermutlich aus dem Referenztakt stammen und deterministischen Jitter verursachen.

- FFT – Eine weitere Methode, Jitter in der Frequenzebene darzustellen, ist eine schnelle Fourier-Transformation (FFT) des Zeitfehlers. Der Zeitfehler ist definiert als die Phasendifferenz zwischen dem gemessenen Signal und dem Referenztakt. Die Auflösung der FFT ist zwar deutlich geringer als bei der Darstellung des Phasen rauschens, bei der man auch kleine Störpegel sieht, aber sie taugt zum leichten und schnellen Erkennen von Phänomenen mit hohem Pegel.

Fazit

Der Umgang mit dem Jitter ist ein wichtiger Bestandteil jeder Produktentwicklung. Begrenzter oder deterministischer Jitter kann aus dem System selbst kommen oder von den Übertragungsdaten abhängig sein.

Unbegrenzter Jitter hängt in aller Regel vom Rauschen ab. Will man die Auswirkung der verschiedenen Jittertypen analysieren, braucht man verschiedene Jittermessverfahren, etwa Augendiagramme, Histogramme, Badewannenkurven und die Darstellung des Jitters in der Frequenzebene.

All diese Verfahren verschaffen dem Ingenieur hilfreiche Einblicke. Hat er aber die Jitterquellen in seinem Design erst einmal identifiziert und verstanden, zeigt ihm das Wege auf, wie er den Jitter verringern und so die Übertragungsleistung seines Systems verbessern kann.

- Jitter messen und verstehen

- Was ist „begrenzter“ und „unbegrenzter“ Jitter

- Weitere Darstellungsmethoden für Jitter