Regelbare Duftrezeptoren bei Fruchtfliegen

Biologischer Transistor

Das Prinzip des Transistors wurde 1925 zum Patent angemeldet - tatsächlich haben sich derartige Funktionen im Laufe der Evolution bereits vor Millionen von Jahren entwickelt.

Dank ihrer hochentwickelten Antennen können sich Insekten an kleinsten Geruchskonzentrationen orientieren. Perfekt ausgestattet mit verschiedenen Geruchsrezeptoren finden sie Nahrung, optimale Eiablageplätze oder Geschlechtspartner. Dem zugrunde liegt das Prinzip des Transistors: Ein schwacher, elektrischer Basisstrom reicht aus, um den Hauptstrom an Ionen auszulösen, der dann das Neuron aktiviert. Dieser Prozess kann auch als eine Art Kurzzeitgedächtnis in der Insektennase betrachtet werden. Ein schwacher Reiz ruft zwar beim ersten Mal noch keine Reaktion hervor, wiederholt er sich allerdings innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, wird eine elektrische Reaktion ausgelöst.

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena haben jetzt experimentell und mithilfe von Mutanten bestätigt, dass das enorme Geruchsvermögen von Insekten − sie erkennen wenige tausend Moleküle pro Milliliter Luft, während Menschen Hunderte von Millionen Duftmoleküle zur Geruchswahrnehmung benötigen − auf einer Selbstregulation ihrer Duftrezeptoren beruht: Geringste Mengen von Duftmolekülen unterhalb der Reaktionsschwelle bewirken die Sensibilisierung bestimmter Duftrezeptoren, und das Auftreffen weiterer Moleküle kurz danach löst die Öffnung eines Ionenkanals aus, was Reaktion und Flugverhalten der Fliege steuert. Dies bedeutet, dass eine Geruchsstimulierung unterhalb der Reizschwelle die Sensibilität des Rezeptors erhöht. Kommt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein zweiter Geruchsimpuls hinzu, wird eine neuronale Reaktion ausgelöst.

Die Forscher um Dieter Wicher, Shannon Olsson und Bill Hansson vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie widmen sich der Antwort auf die Frage, warum im Vergleich zu vielen anderen Tieren Insekten so sicher und sensitiv Duftmoleküle aufspüren können. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Duftrezeptorproteine in der Antenne, der Nase der Insekten. Diese Proteine der Insekten sind evolutionsgeschichtlich jung und ihr molekularer Aufbau könnte eine Grundlage für die empfindliche Geruchswahrnehmung sein.

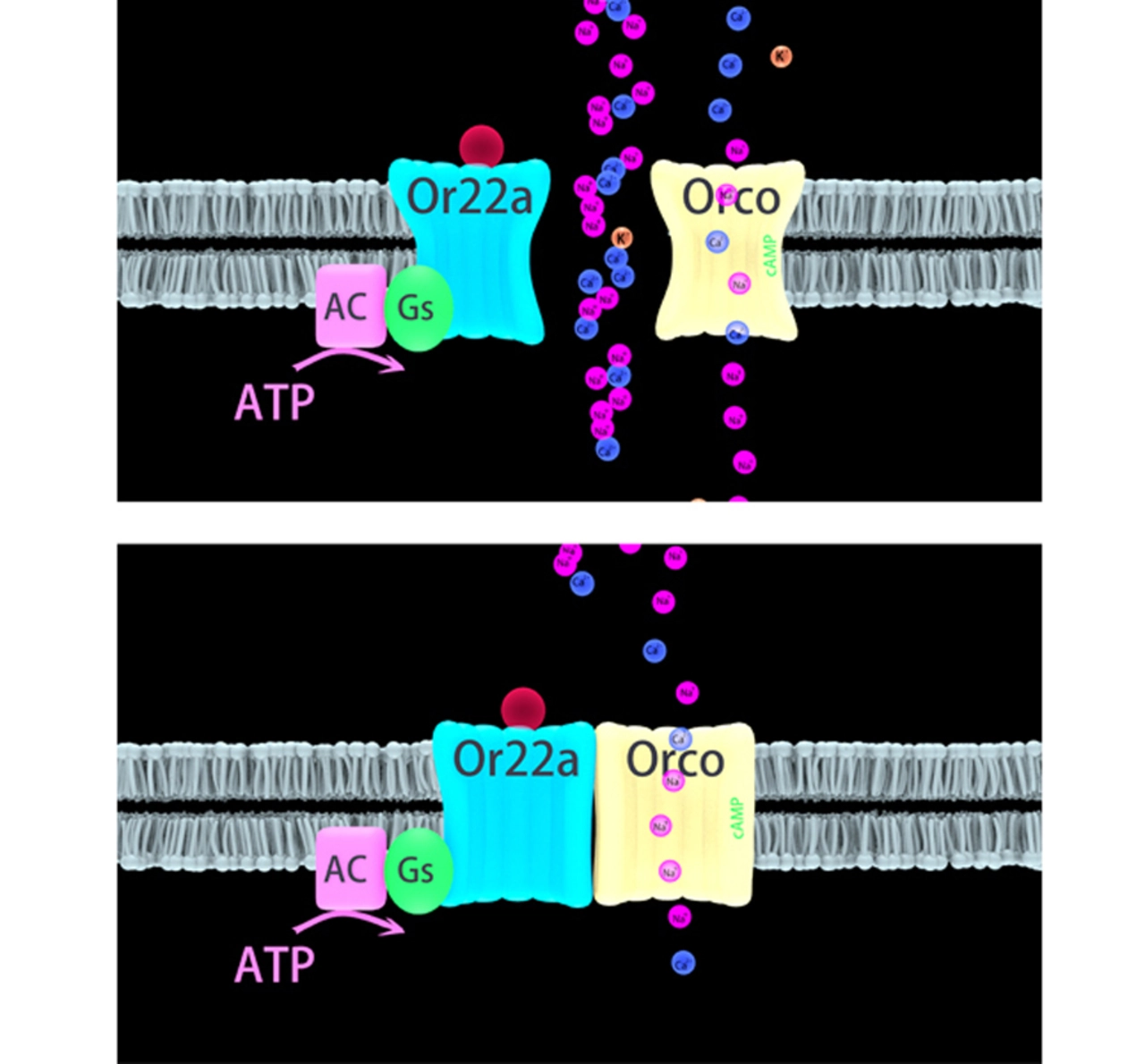

Insekten-Duftrezeptoren bilden ein Rezeptorsystem, bestehend aus dem eigentlichen Rezeptor-Protein und einem Ionenkanal, die zusammengeschaltet und nach Bindung eines Geruchsmoleküls den empfindlichen Nervenreiz auslösen. Der Mechanismus wurde erst kürzlich am Rezeptorsystem Or22a-Orco beschrieben. Neben der Funktion als sogenannte ionotrope Rezeptoren, die nach Bindung von Duftmolekülen einen elektrischen Strom leiten, können Duftrezeptoren auch intrazelluläre Signale auslösen. Dabei kommt es zur Bildung von cyclischem Adenosinmonophosphat (cyclo- oder cAMP), das einen Stromfluss durch den Ko-Rezeptor Orco hervorruft. Die Bedeutung des schwachen und langsamen Stromflusses konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.

Merid N. Getahun, Doktorand aus Äthiopien, hat zusammen mit seinen Kollegen zahlreiche Experimente an Geruchsneuronen von Fruchtfliegen durchgeführt. Dabei haben sie winzige Mengen von Wirkstoffen, die die Bildung von cAMP fördern, hemmen oder nachahmen, direkt in die Sinneshärchen injiziert, die auf der Fliegenantenne die olfaktorischen Sinnesneuronen beherbergen. Als Geruchsstoff boten die Forscher den Fliegen den Ananas-ähnlichen Buttersäureethylester an und maßen mithilfe von feinen, aus Glasfasern gefertigten Mikroelektroden die Aktivität der Nervenzellen. Als Kontrollgruppe dienten gentechnisch veränderte Fruchtfliegen, bei denen der Ko-Rezeptor Orco nicht mehr reaktionsfähig ist.

»Die Tatsache, dass die Mutanten einerseits nicht auf cAMP, vor allem aber auch auf die Hemmung oder Aktivierung beteiligter Schlüsselenzyme wie Proteinkinase C und Phospholipase C nicht reagierten, zeigt, dass das enorme Geruchsvermögen von Insekten über ihre Duftrezeptoren intrazellulär gesteuert wird«, so Dieter Wicher, Leiter der Forschungsgruppe.