LPWAN-Funkkommunikation für mMTC

NB-IoT oder Mioty mit Energy Harvesting – ein Vergleich

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

IoT-Protokoll Mioty

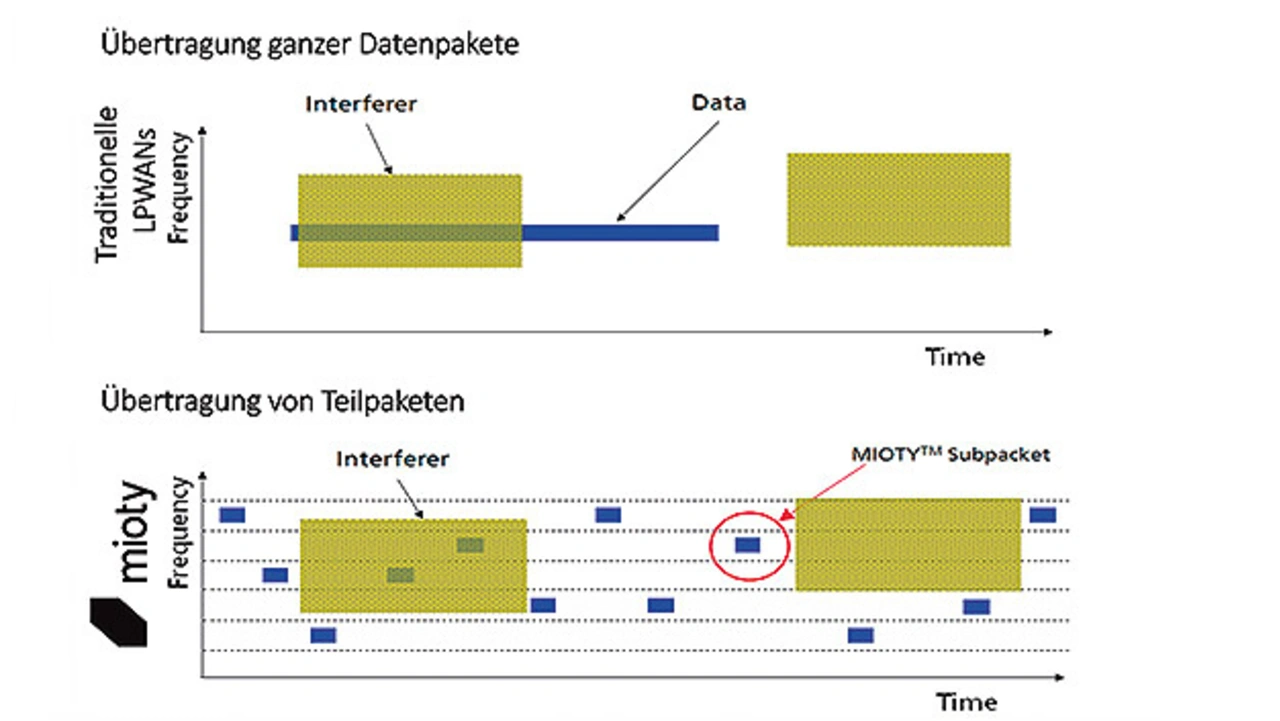

Das vom Fraunhofer IIS entwickelte und im Rahmen von ETSI standardisierte IoT-Protokoll Mioty setzt neue Maßstäbe im Bereich der Funkdaten-übertragung hinsichtlich Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Reichweite, Übertragungssicherheit und Batterielebensdauer. Es basiert auf einem asymmetrischen Vbertragungsverfahren mit Telegram Splitting (Bild 2) mit vielen einfachen IoT-Knoten (End Points) sowie zentralen Basisstationen. Die robuste Datenübertragung von rund 3,5 Millionen Nachrichten kann mit nur einer Basisstation sichergestellt werden. Mioty erzielt Reichweiten von vielen Kilometern und zeichnet sich durch seine Energieeffizienz mit Batterielebenszeiten von bis zu 20 Jahren aus.

Jobangebote+ passend zum Thema

Im Gegensatz zu verbindungorientierten Kommunikationsverfahren wie LTE-Cat NB1, das zusätzliche Energie zur Aufrechterhaltung der Verbindung benötigt, entfällt dieser Vorgang bei Mioty. Auch beim Übertragungsvorgang selbst können Daten sofort gesendet werden, ohne vorher das Funkspektrum überprüfen zu müssen, ob es belegt ist.

Für den Strombedarf während eines Sendevorgangs ist die Länge der Sendezeit (On-Air Time) – also die Zeitdauer, die der Sender aktiviert sein muss – ausschlaggebend. Diese ist bei Mioty im Vergleich zu anderen LPWANs äußerst gering, z. B. 363 ms für zehn Byte Nutzdaten. Beim zugrunde liegenden Telegram Splitting entstehen während der Übertragung kurze Pausen. Diese können zum Regenerieren der Batterie oder zum Sammeln von Energie per Energy Harvesting verwendet werden.

Messungen des Energieeinsatzes

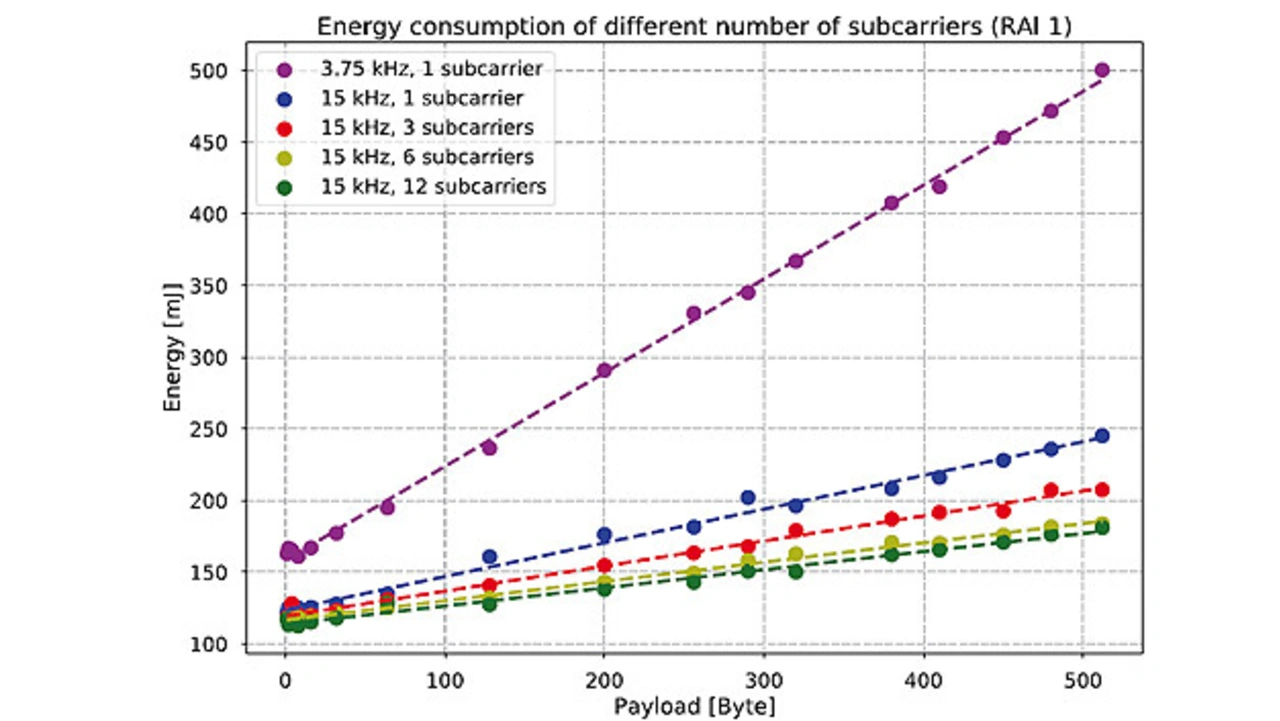

Bei der Auswahl einer LPWAN-Technik sollten aber neben dem nominellen Energiebedarf auch andere Parameter wie zum Beispiel der mögliche Datendurchsatz passend zur Anwendung ausgewählt werden. So ist ein »Standard«-Nutzdatenpaket bei Mioty nur einige Byte lang, bei größeren Datenmengen steigt der Energiebedarf annähernd linear mit der Übertragungsmenge. Bei anderen Funktechniken wie beispielsweise LTE-Cat NB1 wird der Energiebedarf bei kleinen Datenmengen im Wesentlichen von den Daten zur Verwaltung der Kommunikation (Overhead) bestimmt; ein Nutzdatenpaket kann bis zu 1,6 kB groß sein. Bis zu dieser Obergrenze haben Variationen der Datenmenge nur bedingt Einfluss auf die Gesamtenergiebilanz von LTE-Cat NB1.

Zur detaillierten Bewertung des Energiebedarfs verschiedener Funksysteme sind neben Datenblattauswertung und Simulationen Messungen in kontrollierter Umgebung unabdingbar. Hierbei müssen Einflüsse von anderen Funksystemen oder Kanalschwankungen durch einen entsprechenden Aufbau zunächst ausgeschlossen werden, um Vergleichsmessungen zu ermöglichen. Der Einfluss von Störungen und der Kanaleigenschaften auf den Energie-bedarf wird gesondert betrachtet.

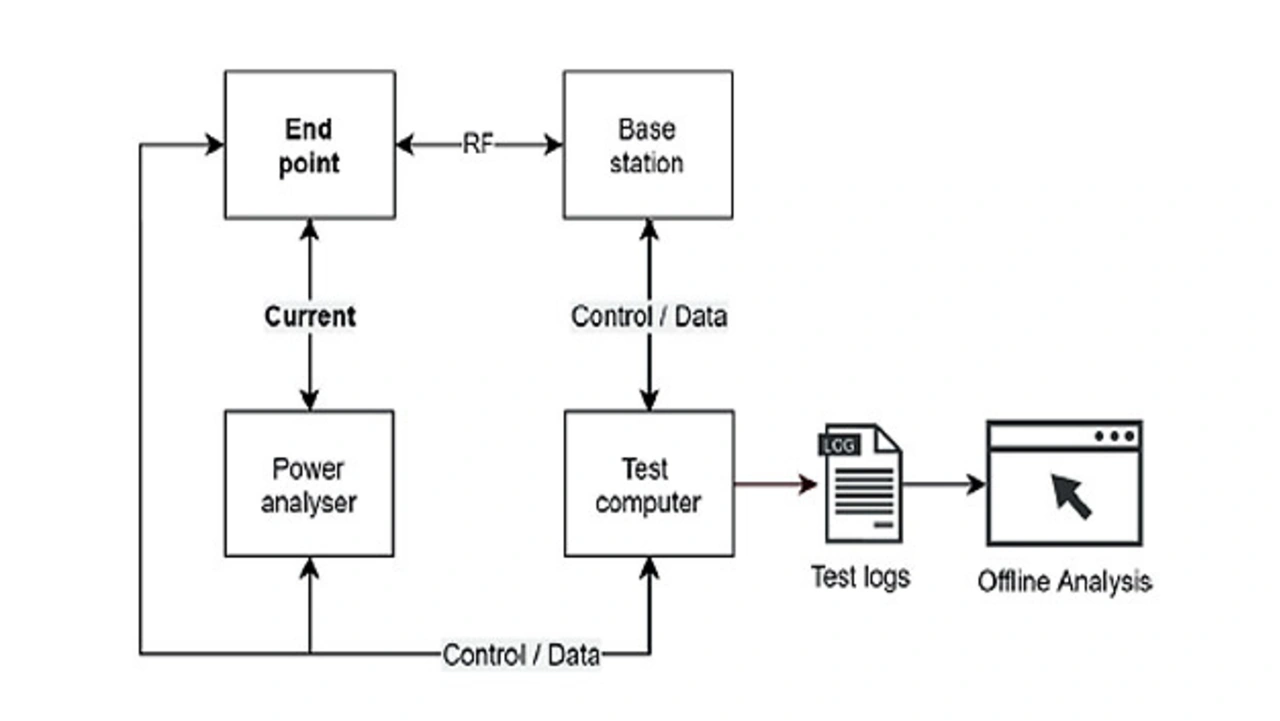

Für die Charakterisierung von Funktechniken hinsichtlich ihres Energiebedarfs kann ein automatischer Messaufbau (Bild 3) dienen, mit dem verschiedene Techniken und Implementierungen kabelgebunden im Labor verglichen werden können.

Messergebnisse für LTE-Cat NB1

Um den Einfluss aller relevanten Größen ermitteln zu können, besteht der Messaufbau (Bild 3) für LTE-Cat NB1/LTE-Cat M aus einer Emulation der Basisstation, die mit dem zu untersuchenden Funkmodul verbunden ist. Die Parameter werden von einem Testrechner auf beiden Seiten eingestellt. Über einen Leistungsanalysator wird die Stromaufnahme des Moduls über der Zeit (Bild 4) automatisiert gemessen.

Die resultierenden Daten der Messreihen werden danach extrahiert, den einzelnen Kommunikationsphasen zugeordnet und für eine nachfolgende Modellbildung ausgewertet. Diese Energiedaten bilden die Grundlage für die Berechnung der Laufzeit in konkreten Anwendungsfällen.

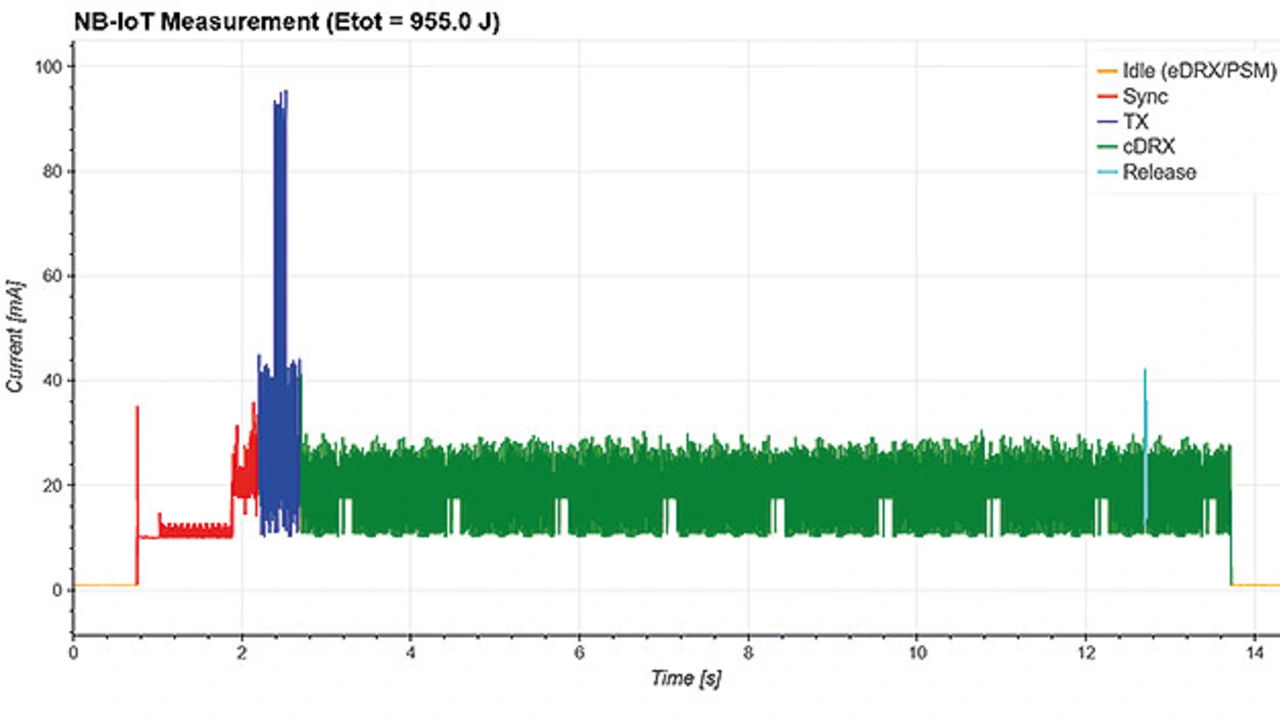

So werden zum Beispiel in einem Anwendungsfall zur Zustandsüberwachung 1024 Byte Datenübertragung in 20-Minuten-Intervallen über 10 km Entfernung gefordert. Die Messung in Bild 4 zeigt den Energiebedarf dieses Szenarios mit einem kommerziellen LTE-Cat-NB1-Modul mit einem Gesamtenergiebedarf von 955 mJ für eine Übertragung im Detail mit den einzelnen Phasen der LTE-Cat-NB1-Übertragung.

Der Stromverlauf kann in zwei große Teile gegliedert werden: einerseits die Datenübertragung vom Sensorknoten (UE, User Equipment) zur Basisstation (eNB, Evolved Node B), in rot Sync und in blau TX, und andererseits die Wartezeit, in der Nachrichten vom eNB zum UE erwartet werden (cDRX in grün). Die beiden Phasen können aufgrund ihrer Differenz in der Stromaufnahme identifiziert und unterteilt werden. Danach fällt das Modul wieder in den Idle Mode zurück, in dem mittels eDRX/PSM die Netzwerkverbindung aufrechterhalten wird.

In Abhängigkeit vom Anwendungsfall kann die Energieaufnahme des Funkmoduls optimiert und damit die Laufzeit verlängert werden. Relevante Parameter werden vom Netzwerk (Basisstation) oder vom Funkmodul (Endgerät) festgelegt. Es gibt zwei grundlegende Kommunikationszustände, »Connected« mit Nutzdatenaustausch und »Idle« mit minimaler Netzwerkkommunikation.

Das Funkmodul bestimmt hauptsächlich die Zeiten, in denen es für das Netzwerk erreichbar ist. So können über den RAI (Release Assistant Indicator) quasi unidirektional Daten verschickt und die Empfangszeiten im »Connected«-Zustand minimiert werden. Während der »Idle«-Phase kann in eDRX(extended Discountinuous Reception)-Phasen mit sehr geringem Energieaufwand die Netzwerkverbindung aufrechterhalten werden, oder im Power Saving Mode (PSM) bei minimaler Energieaufnahme für eine festgelegte Zeit die Netzwerkkommunikation ausgesetzt werden, ohne den Anmeldestatus zu verlieren. In welchem Umfang diese Mittel eingesetzt werden können, hängt stark vom Anwendungsfall ab.

Das Netzwerk beeinflusst über den Extended Coverage Level, der von den Kanaleigenschaften abhängt, wichtige Faktoren. So werden z. B. die Sendeleistung des Funkmoduls, die Anzahl und der Abstand der OFDM-Unterträger (Orthogonal Frequency Division Multiplex) bei der Kommunikation und die Anzahl der Sendewiederholungen in Abhängigkeit von der Signalqualität festgelegt (Bild 5).

Diese Netzwerkparameter haben erheblichen Einfluss auf die Energieaufnahme, werden vom Netzbetreiber und der Basisstation vorgegeben und sind im realen Betrieb in der Regel nicht beeinflussbar.

Messergebnisse für Mioty

Im gleichen Messaufbau (Bild 3) lässt sich auch eine Funkübertragung mit dem Mioty-Protokoll charakterisieren. Zum Vergleich sind die einzelnen Strommesswerte bei einem Gesamtenergiebedarf von 83,1 mJ auch hier wieder dem Übertragungsablauf zugeordnet (Bild 6).

Dabei beginnt der Abschnitt direkt mit der Datenübertragung, da es sich bei Mioty um eine nichtsynchrone Übertragung handelt und Anteile für das Netzwerkmanagement entfallen. Wegen der bidirektionalen Übertragung, bei der der Empfang der Sensordaten durch das Backend bestätigt wird, folgt nach dem Senden (Uplink) zunächst eine Phase zum Empfang des sogenannten RX Core Frame sowie eine weitere Phase (RX Extension Frame), in der die Nutzdaten der Basisstation empfangen und verarbeitet werden. Bei einer unidirektionalen Mioty-Anwendung würden diese beiden letzten Abschnitte entfallen.

Dabei zeigen sich protokollbedingt die Unterschiede im Energiebedarf zwischen beiden Funkkommunikationstechniken. Anders als bei LTE-Cat NB1, bei dem Anteile für Netzwerkmanagement und Synchronisation mit dem Mobilfunknetz notwendig sind, entfallen diese Schritte für die Datenübertragung bei Mioty weitgehend. Bei unidirektionaler Übertragung können darüber hinaus im Endknoten alle Anteile für den Empfang (RX) im Mioty-Protokoll entfallen und so der Energiebedarf nochmals wesentlich reduziert werden. Neben diesen Energiebetrachtungen sind für die Auswahl eines Funksystems aber auch viele andere Aspekte wie zum Beispiel Serviceverfügbarkeit, Kosten, Störsicherheit und Datenhoheit zu betrachten.

- NB-IoT oder Mioty mit Energy Harvesting – ein Vergleich

- IoT-Protokoll Mioty

- Energieautarker Betrieb von Sensorknoten