Energieeffiziente Mikroelektronik:

Erfolgreicher Spitzencluster: Cool Silicon

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

CoolComputing

Mit CoolComputing legte der Spitzencluster Cool Silicon den Grundstein für nachfolgende Projekte und nachhaltige sowie energieeffiziente Rechner und Endgeräte. Beim Dresdner Halbleiterhersteller Globalfoundries (früher AMD) konnten Forscher der TU Dresden u.a. Modifikationen an Prozessoren demonstrieren, die zu einer deutlichen Reduzierung der Energieaufnahme führten. Auf diesem erfolgreichen Projekt baut auch das von Sachsen geförderte Projekt CoolMemory auf. Das Ziel ist die Entwicklung ferroelektrischer Transistoren, die in die 28-nm-High-k-Metal-Gate-Technik (HKMG) integrierbar sind und als Speicher genutzt werden können. Den beim früheren Halbleiterhersteller Qimonda entdeckten ferroelektrischen Effekt eines bestimmten Dielektrikums wollen Wissenschaftler und Ingenieure verschiedener Institute und Unternehmen nutzen und Musterschaltkreise zur Demonstrationsreife bringen. Das Speicherelement ist ein MOSFET, bei dem das Dielektrikum aus einem ferroelektrischen Material besteht. An dieses wird eine Spannung angelegt, sodass sich die Polarisation verändert und dabei nur winzige „Verschiebungsströme“ fließen. Damit können die Speicherzustände 0 und 1 zugeordnet werden. Auf diese Weise versprechen sich die Forscher besonders energiesparende Speicher, die in Logik-ICs z.B. für die Autoindustrie integriert werden können.

CoolDrivers

Mikroelektronik für den energiesparenden Betrieb von Elektromotoren und LEDs wird im Projekt CoolDrivers entwickelt. Der größte Teil der von der Industrie benötigten elektrischen Energie wird für den Betrieb von Elektromotoren eingesetzt, sodass hier energieeffiziente Steuerungen besonders große Effekte erzielen. „Smarte“ Motoren beispielsweise benötigen bis zu 30 Prozent weniger Energie, auch der Energiebedarf der schon als sparsam geltenden LED-Beleuchtung kann noch weiter verringert werden. Der Projektpartner Productivity Engineering GmbH z.B. entwickelte eine LED-Ansteuerung, die die von den Leuchtdioden erzeugte Blindleistung – sie kann beispielsweise bei einer 6-W-LED bis zu 9 W betragen – wirkungsvoll um eine Größenordnung reduziert.

Coole Sensorknoten

Im Projekt CoolMaintenance wurden Sensorknoten zur Überwachung sicherheitsrelevanter Strukturen von Verkehrsflugzeugen im Flugbetrieb entwickelt. Bisher weiß niemand exakt, in welchem Zeitraum die festigkeitsbestimmenden Strukturelemente verschleißen, sodass die Berechnungen bei der Konstruktion eines Flugzeuges auf Sicherheit ausgelegt sind. Mit der Sensorüberwachung können die Ingenieure nun die Potenziale von Leichtbaumaterialien ohne Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit ausschöpfen – zur Konstruktion leichterer Flugzeuge, die wiederum weniger Treibstoff verbrauchen.

Jobangebote+ passend zum Thema

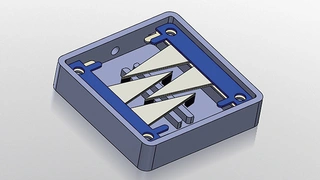

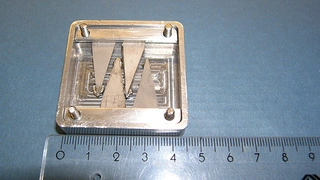

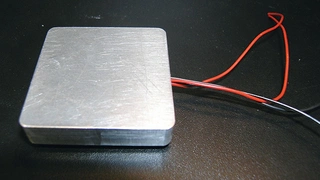

Bildergalerie: Piezo-Wandler für Energy Harvesting

Eine Herausforderung bei der Entwicklung der Sensoren war ihre möglichst autarke Energieversorgung. Dafür wurde von den Projektpartnern ein Energiewandler kreiert, der die mechanischen Schwingungen der Strukturbauteile zur Energieerzeugung nutzt (Bildergalerie). Gleichzeitig ist die Elektronik des Sensorknotens extrem energiesparend ausgelegt, sodass sie im Bereitschaftsbetrieb mit weniger als 1 mW auskommt. Die Sensorknoten mussten für die extremen Bedingungen des Flugbetriebs ausgelegt werden, sind aber durch Modifizierung für zahlreiche andere Anwendungen einsetzbar.

Nächstes Ziel: Internationalisierung

Nach der erfolgreichen ersten Etappe konnte der Cool Silicon e.V. mit seiner Projektskizze „iCool“ die Voraussetzungen für die Zukunft schaffen. Auf der Basis von iCool wird derzeit der Förderantrag zur „Internationalisierung von Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und vergleichbaren Netzwerken“ im Rahmen der neuen High-Tech-Strategie der Bundesregierung erstellt. Gleichzeitig müssen die Ergebnisse der vorhergehenden 45 Projekte weiter qualifiziert und zur Serienreife gebracht werden. Ideen für neue Projekte sind in den drei Fachbereichen bereits vorhanden. So haben die Mitglieder des Bereichs „Materialintegration und Zuverlässigkeit“ konkrete Pläne auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements für energieeffiziente Elektronik und Sensoren. Damit sollen die Grundlagen für eine universell einsetzbare, modular aufgebaute Informationseinheit geschaffen und Mustersysteme entwickelt werden. Die Forscher im Fachbereich stellen sich das wie ein „Smartphone der Dinge“ vor, das in Maschinen oder andere Geräte integriert, dem Kommunikationsaustausch der Geräte untereinander oder mit Leitstellen dient.

Mit der Einbeziehung internationaler Partner werden sicher noch weitere Ideen eingebracht und so die Entwicklung von ressourcenschonender und energiesparender Elektronik, Sensoren und Aktoren vorangetrieben.

- Erfolgreicher Spitzencluster: Cool Silicon

- CoolComputing