Bluetooth-Bake ohne Batterie

BLE-Betrieb mit Energy Harvester

Funksensoren können nur dann ihre Vorteile vollständig ausspielen, wenn sie energieautark und ohne Batterie betrieben werden. Dazu muss jedoch die Leistungs- und Energieaufnahme des Funksensors konsequent auf die Fähigkeiten des Energy Harvester abgestimmt werden.

Smartphones und ähnliche Geräte sind unser Zugang zu Informationen geworden, die unser Leben direkt und unmittelbar beeinflussen, weil sie mit unserer Gesundheit, unserer Umgebung und sogar mit unserem Einkaufsverhalten zusammenhängen. Diese Informationen müssen abgefragt werden, entweder über eine Verbindung zu einem anderen Gerät oder über eine Internetverbindung. Hierzu muss der Anwender jedoch tätig werden, wenn er die Daten wünscht. Eine komfortablere Alternative wäre ein System, das dem Anwender Nachrichten direkt übermitteln kann. Da Smartphones zu den besten Möglichkeiten gehören, Anwendern Informationen darzubieten, muss dieses System die Daten einfach und ohne Aufwand zum Smartphone übertragen können. Hier kommen sogenannte Funkbaken ins Spiel.

Eine Funkbake sendet Nachrichten aus, damit sie von Geräten in ihrer Umgebung empfangen werden können. Funkbaken ermöglichen eine Datenübertragung zu einem Gerät, ohne dass der Benutzer selbst tätig werden muss. Geräte wie Smartphones unterstützen verschiedene Optionen, die für Funkbakenfunktionen genutzt werden können.

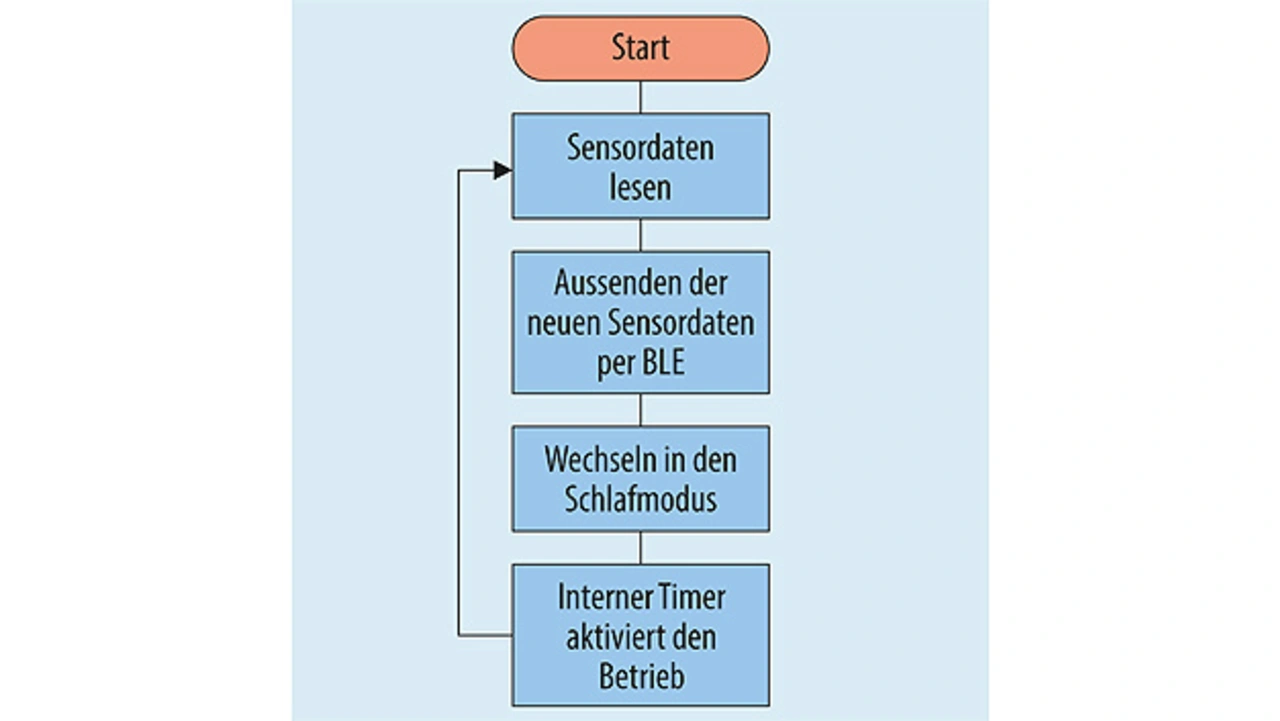

Bluetooth Low Energy (BLE) wurde für die Funkkommunikation mit niedriger Leistung entwickelt und wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen Daten innerhalb eines relativ kleinen Radius übertragen werden müssen, beispielsweise Daten von einem Sensor, die an ein Smartphone gesendet werden. Bild 1 zeigt den Ablauf bei einer typischen Funkbaken-Anwendung.

Diese Funkbaken müssen aus einer Quelle mit Spannung versorgt werden, die einen ständigen Betrieb erlaubt, ohne das Bauvolumen der Funkbake zu vergrößern. Die Versorgung von Funkbaken über eine Leitung ist nur selten möglich, da sie häufig an abgelegenen Punkten angebracht werden. Batteriegespeiste Sensoren leiden an den üblichen Einschränkungen durch eine begrenzte Batterielebensdauer, die Notwendigkeit des regelmäßigen Batteriewechsels und die Auswirkungen auf die Umwelt bei der Entsorgung der leeren Batterien.

Damit Funkbaken völlig wartungsfrei arbeiten können, lässt sich Energie aus der Umgebung „ernten“, z.B. in Form von Licht, Bewegung, Druck oder Wärme. Diese Art der elektrischen Energieerzeugung ist als Energy Harvesting bekannt. Diese Technik ermöglicht es, Funkbaken während der gesamten Lebensdauer mit Energie zu versorgen, sodass sie nach der Installation nicht mehr gewartet werden müssen.

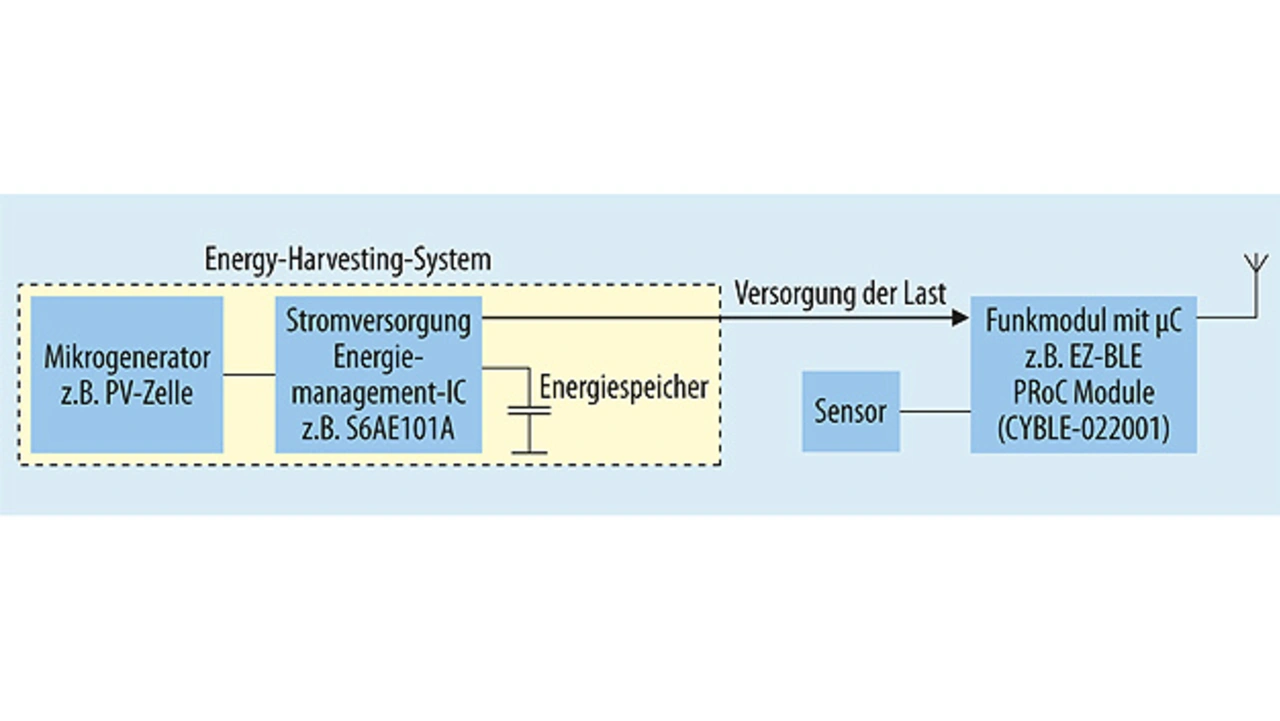

Mit Energy Harvesting werden im Bereich der Elektronik Verfahren bezeichnet, mit denen kleinste Mengen frei verfügbarer Energie aus der Umgebung gewonnen und gespeichert werden können. In batterielosen, energieautarken Funkknoten versorgt diese gespeicherte Energie die Schaltung zum Sammeln von Sensordaten und zur Übertragung der Daten per Funk, z.B. BLE (Bild 2).

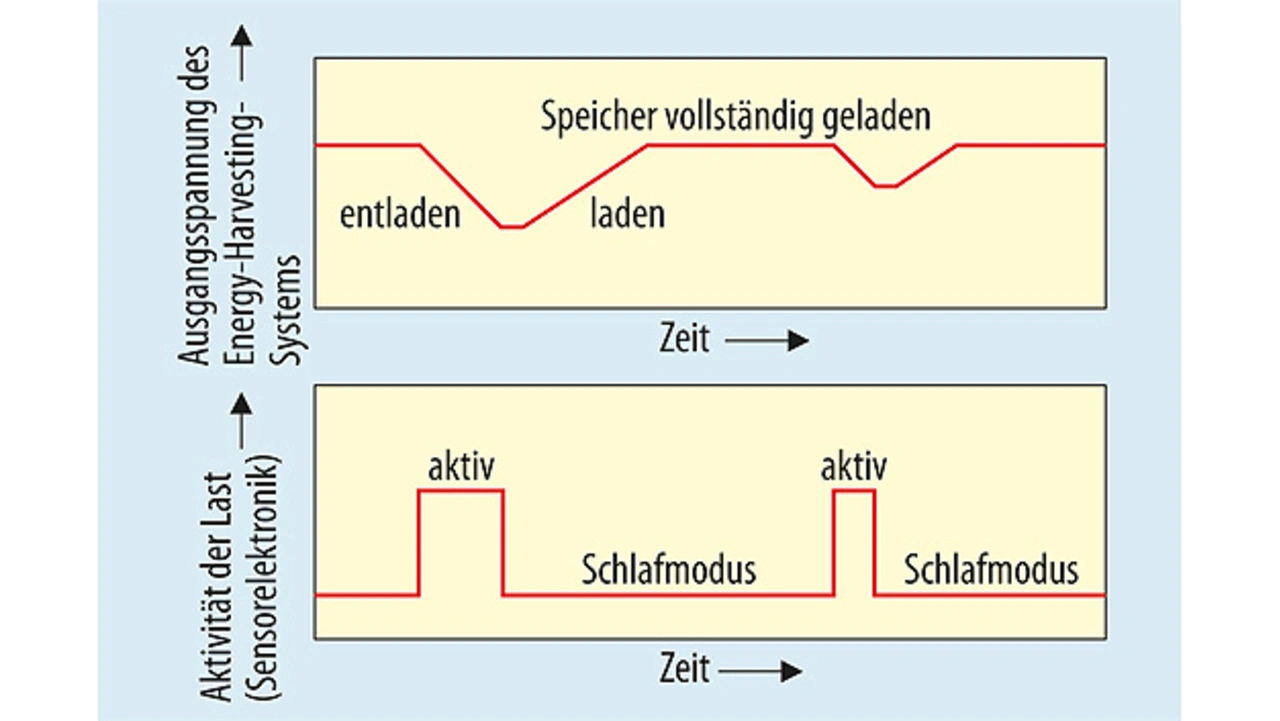

Das Energy-Harvesting-System (EHS) besteht aus einem Mikrogenerator (Energy Harvesting Device – EHD), einem Energiemanagement-IC und einem Energiespeicher. Das für den Einsatz in Energy-Harvesting-Systemen entwickelte Stromversorgungs-IC sorgt für die Erhaltungsladung des Speichers, gewöhnlich ein Kondensator, mit der vom Mikrogenerator – z.B. einer Solarzelle, einem elektromagnetischen oder piezoelektrischen Wandler – gelieferten Energie. Die gespeicherte Ladung dient dazu, eine elektronische Schaltung mit Energie zu versorgen. Die Ausgangsleistung des Energy-Harvesting-Systems hängt vom Status der Last-Elektronik, beispielsweise ein Funksensor, ab. Im aktiven Zustand nimmt der Funksensor Energie auf und die Spannung am Ausgang des Energy-Harvesting-Systems beginnt zu sinken. In einem Zustand mit geringer Energieaufnahme der Last-Elektronik steigt die Ausgangsspannung des Energy-Harvesting-Systems, weil der Energiespeicher geladen wird (Bild 3).

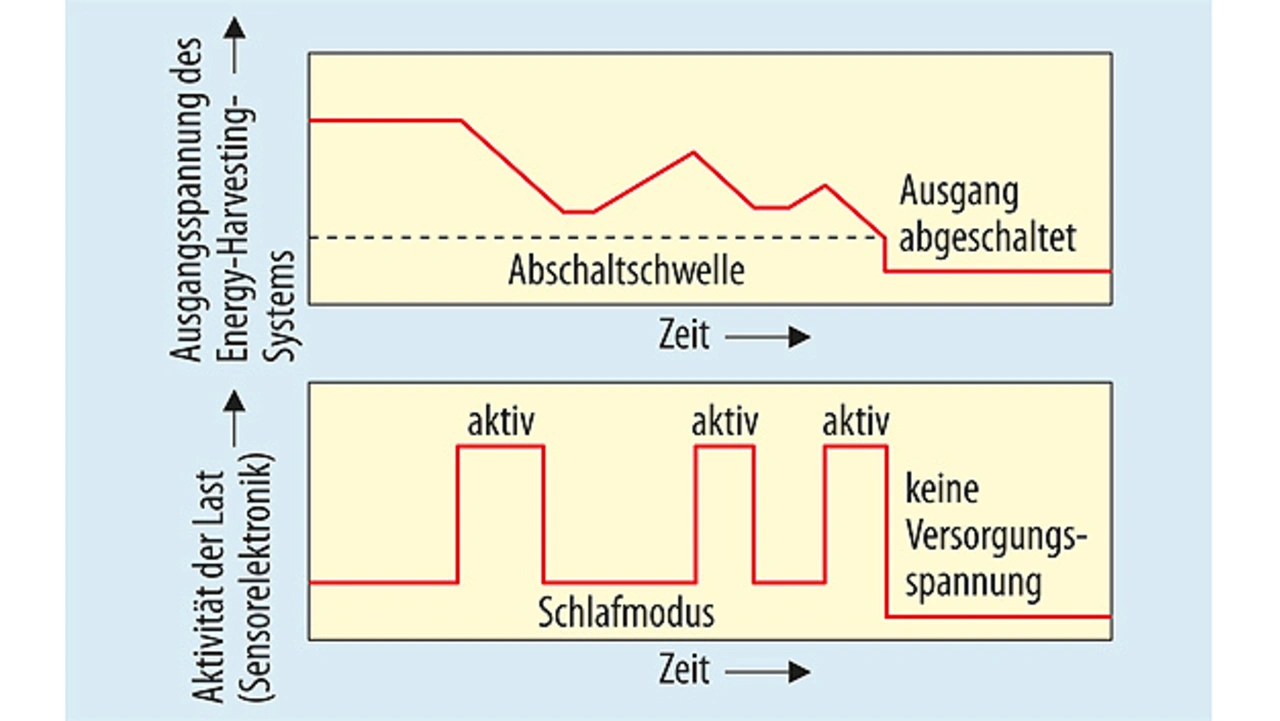

Bei Geräten, die aus einem Energy-Harvesting-System gespeist werden, sollte die während eines aktiven Zustands von der Last-Elektronik aufgenommene Energie die im Speicher verfügbare Energie nicht überschreiten. Bild 4 zeigt den Verlauf der Ausgangsspannung eines Energy-Harvesting-Systems, das eine Last speist, die während des aktiven Zustands mehr Energie aufnimmt, als das Energy-Harvesting-System bereitstellen kann. Die Ausgangsspannung des Energy-Harvesting-Systems nimmt durch die Last langsam ab, bis es vollständig abschaltet.

In einem energieautarken, batterielosen System gibt es viele Untersysteme, die eine hohe Leistungsaufnahme haben können und daher optimiert werden müssen, um an die Energieausbeute des Mikrogenerators angepasst zu werden. Die folgenden Punkte sollten bei der Optimierung der Energieaufnahme besonders beachtet werden.

- BLE-Betrieb mit Energy Harvester

- Taktfrequenz der CPU

- Abschnittsweises Ausführen der Anwendung