Weltweit erstes Modul gelaunched

Mobilfunk mit Azure Sphere? Aber sicher!

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

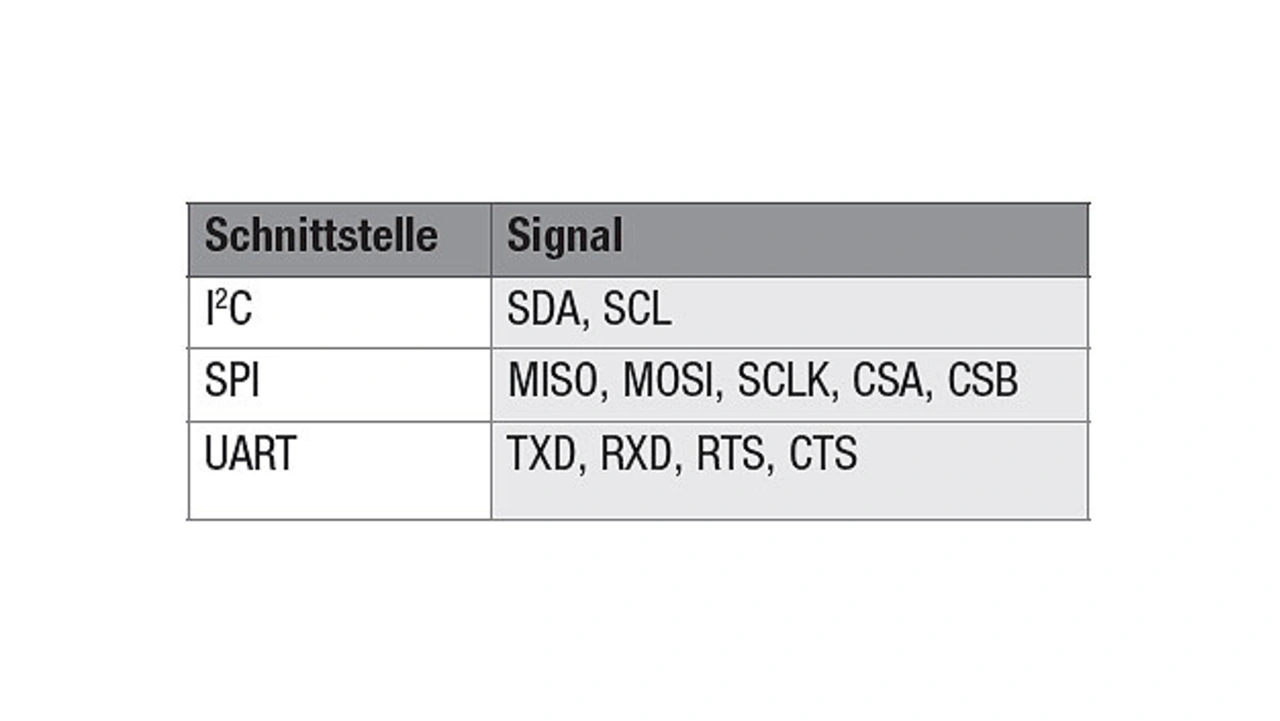

Schnittstellen und Pinout

Der Concentrator stellt neben GPIOs, sechs A/D-Wandlern und sechs Pins mit PWM-Funktion sogenannte ISU-Schnittstellen zur Verfügung. ISU steht in dem Fall für I2C, SPI und UART. In Tabelle 2 ist die Funktion pro ISU-Port dargestellt. Ohne weitere Elektronik sind in Summe vier unabhängige I2C-, acht SPI- sowie vier unabhängige UART-Schnittstellen integriert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Über eine Spannungsquelle wird das Modul mit 3,3 V versorgt, dabei liegt die Stromstärke laut Hersteller bei 3 A. Das Development-Kit wird mit USB-C und einem 18-W-Steckernetzteil betrieben – auch Low-Power-Anwendungen mit Azure Sphere sind umsetzbar. Mithilfe von Kommunikationstechniken kommt das Modul mit einem niedrigen Tastgrad für die Cloud-Verbindung aus. Für den Batteriebetrieb ist ein Vbat-Pin integriert, der beispielsweise über eine CR2032-Batterie die Echtzeituhr für Low-Power-Anwendungen versorgt. Zwei GPIOs sind für das Steuern des Low-Power-Modus reserviert.

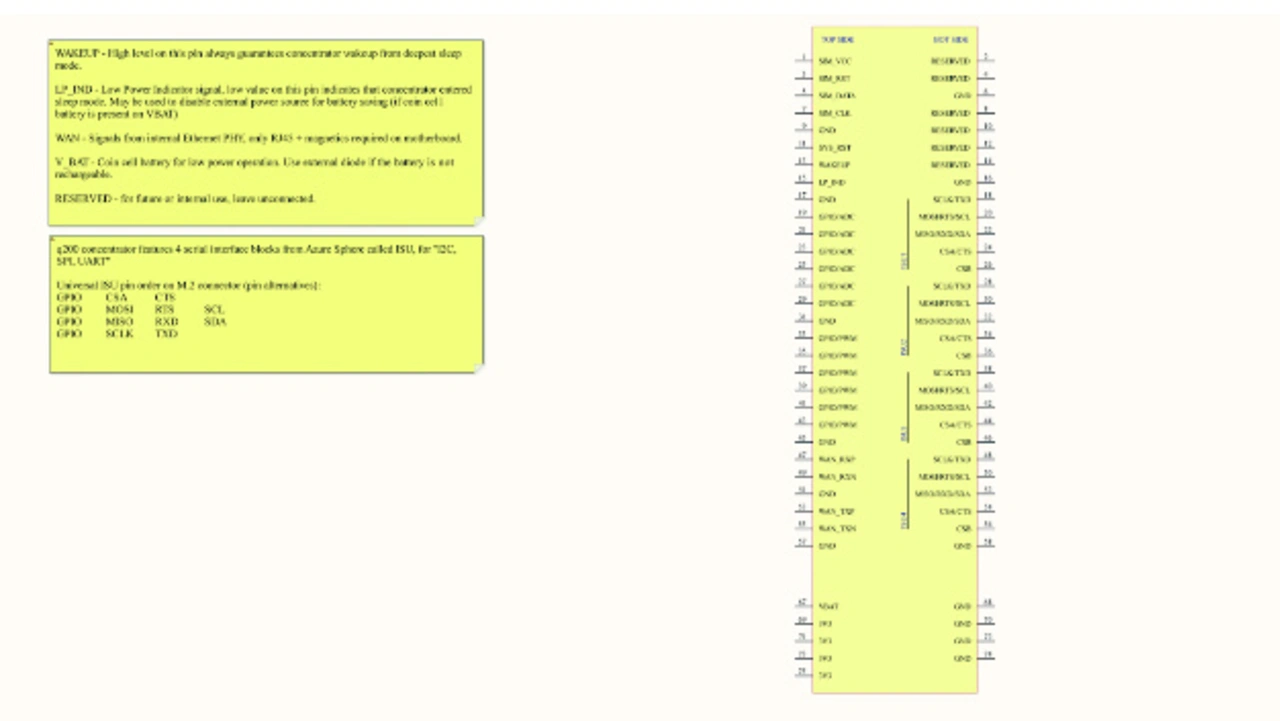

Weiterhin besitzt das Modul einen mechanischen QCON-Stecker, welcher für die Bedürfnisse von IoT-Anwendungen optimiert ist. Das QCON-Pinout zeigt Bild 2. Integriert ist das Modul in einen Formfaktor von 70 x 37 x 3,2 mm. Es bietet mehrere Hardwareschnittstellen, um Sensoren, Anlagen und externe Geräte anzuschließen.

Plattform für hohe Sicherheit

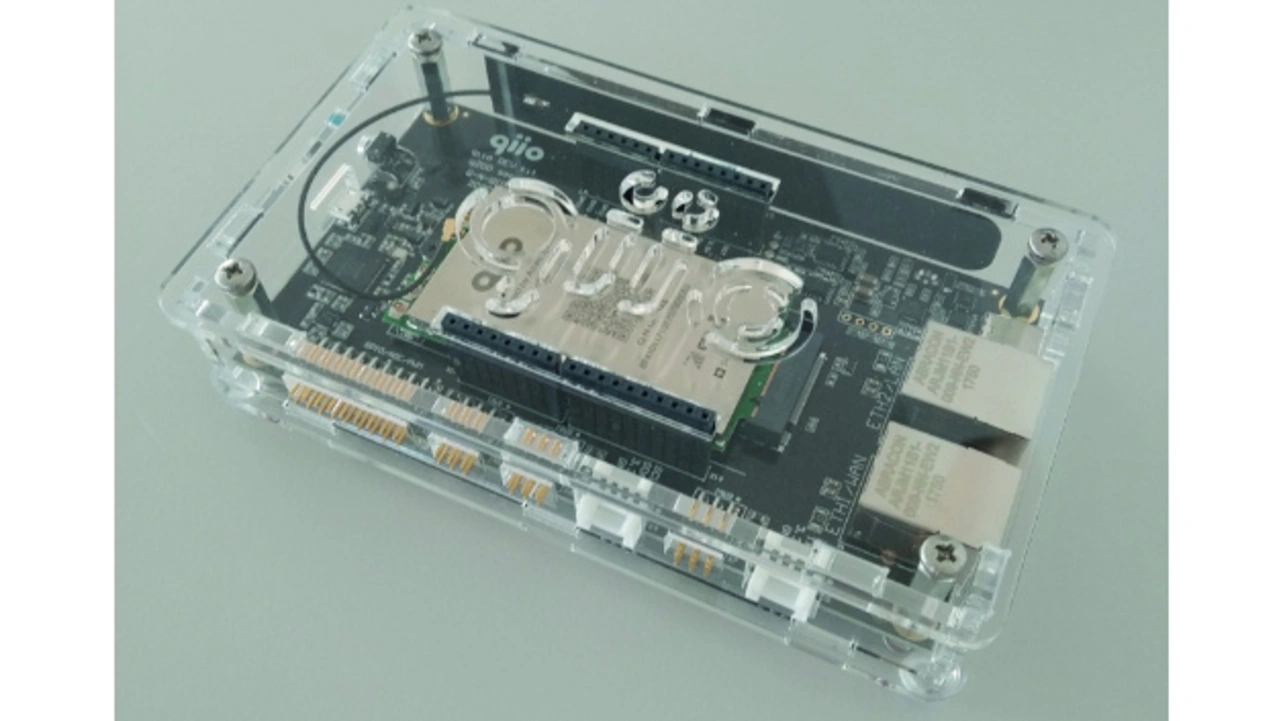

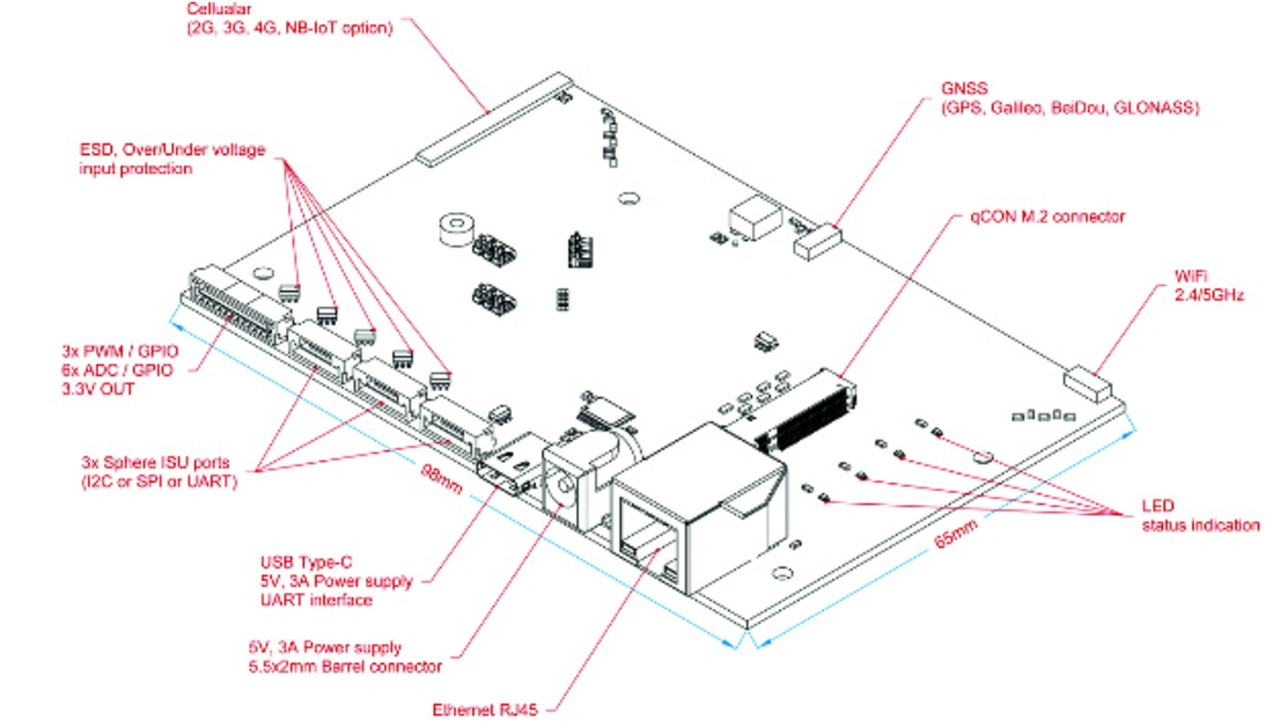

Mit dem »Proof of Concept in a Box« bieten die Schweizer eine Prototyping-Plattform, die auf dem Development Kit (Bild 3) basiert.

Es ermöglicht, Edge-to-Cloud-Prototypen mit minimalem Implementationsaufwand zu erstellen, die die höchsten IoT-Sicherheitsstandards erfüllen. Das Development Kit, welches im Proof of Concept zum Einsatz kommt, beinhaltet den Concentrator und bietet auf Hardwareebene folgende Schnittstellen:

- Stromversorgung über USB-C

- Arduino-kompatible Header

- WAN über RJ45

- 4 Azure Sphere ISU-Schnittstellen für I2C/SPI/UART

- 6 Azure Sphere RS232-ADC-Schnittstellen

- 6 Azure Sphere PWM-Schnittstellen

- Debug-Schnittstelle

- QCON-Schnittstelle zum Anschluss des Concentrators

Embedded-Projekt unter Windows

Für das erste Microsoft Azure-Sphere-Projekt auf dem Development Kit benötigt der Anwender unter Windows die folgende Entwicklungsumgebung:

- VSCode mit Azure Sphere Erweiterung

- Azure Sphere Software Development Kit (SDK)

- Qiio Development Kit – über USB mit dem PC verbunden

- Internet-Verbindung auf dem Entwicklungscomputer

Entwicklungen unter anderen Betriebssystemen sind zwar möglich, benötigen jedoch einen höheren Aufwand beim Installieren. Weitere Informationen sind auf der Microsoft-Homepage einsehbar [1]. Außerdem kann der Anwender VSCode über Visualstudio installieren [2].

Eine erfolgreiche VSCode-Umgebung mit Azure-Sphere-Erweiterung ist in Bild 4 dargestellt. Für das erste Projekt ist lediglich das Azure-Sphere-SDK vonnöten, welches der Nutzer ebenfalls auf der Microsoft Homepage herunterladen kann [3]. Sobald sämtliche Softwarepakete installiert sind, kann der Entwickler das Development Kit über USB mit dem PC verbinden und über die »Azure Sphere Developer Prompt« mit dem Kommando »azsphere device show-attached« die ID des Concentrators auslesen.

Die ID entspricht der ID auf dem QR-Code des Concentrators, der sich zusätzlich auf der Rückseite des Development Kits befindet. Für das erste eigene Projekt auf dem Concentrator ist ein Header in die »router.c« und »router.h-Datei« hinzuzufügen. Nachfolgend ein Auszug aus dem Programmcode [4]:

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <errno.h>

#include <stdbool.h>

#include <applibs/log.h>

#include <tlsutils/deviceauth_curl.h>

#include <curl/curl.h>

#include „router.h“

#define QIIO_ROUTER_API_PATH

„https://router.qiio.com:5001/config/api/v1.0“

struct MemoryStruct {

char *memory;

size_t size;

} __attribute__((packed));

static size_t

curl_write_cb(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp)

{

Die Cloud macht es möglich

Das Embedded SDK benötigt lediglich etwa ein Prozent des vorhandenen Speichers, um das komplette Einbinden der diagnostischen Telemetrie wie Router, Modem oder anderen Geräten in der Cloud zu ermöglichen. Telemetriegeräte sind hierbei als sogenannte IoT-Plug-and-play-Capabilities definiert.

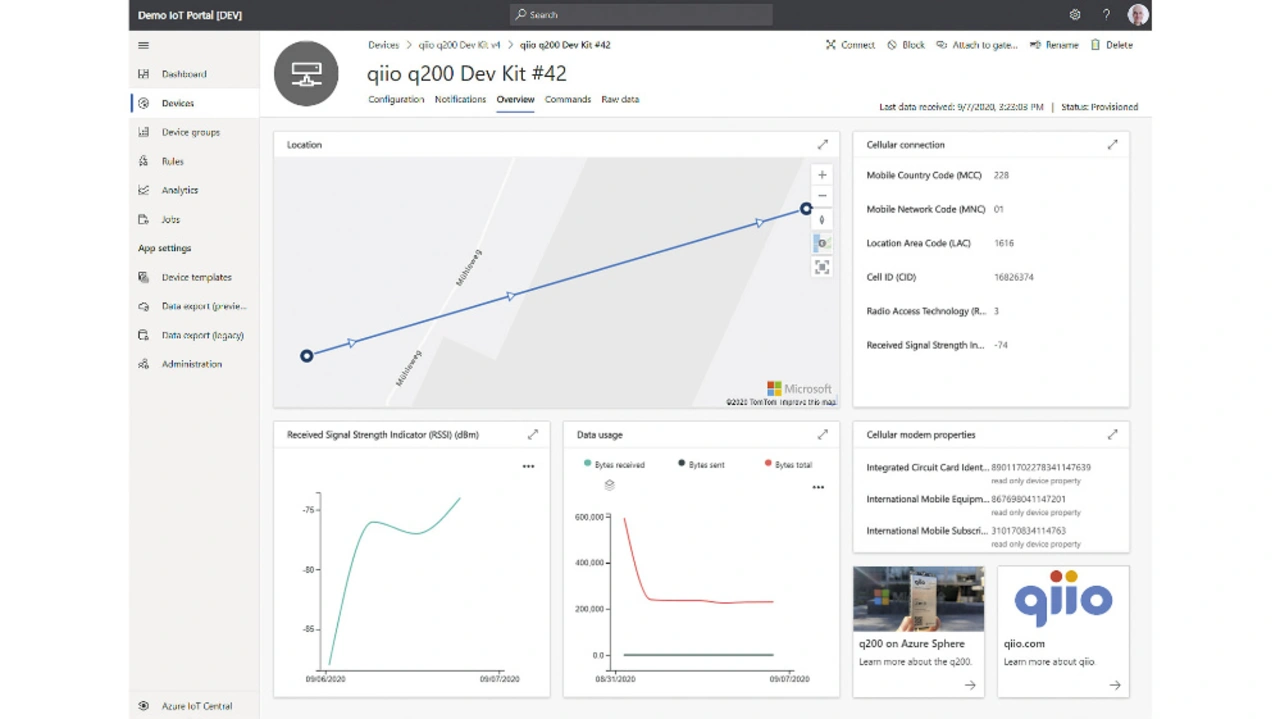

Mit der Integration von Gerät und Cloud kommt es zu einem nahtlosen Export und Import von Geräte- und Cloud-Daten. So bekommt der Kunde eine wartungsfreie Plattform, die weltweit einsetzbar ist und als Abonnement bezogen wird.

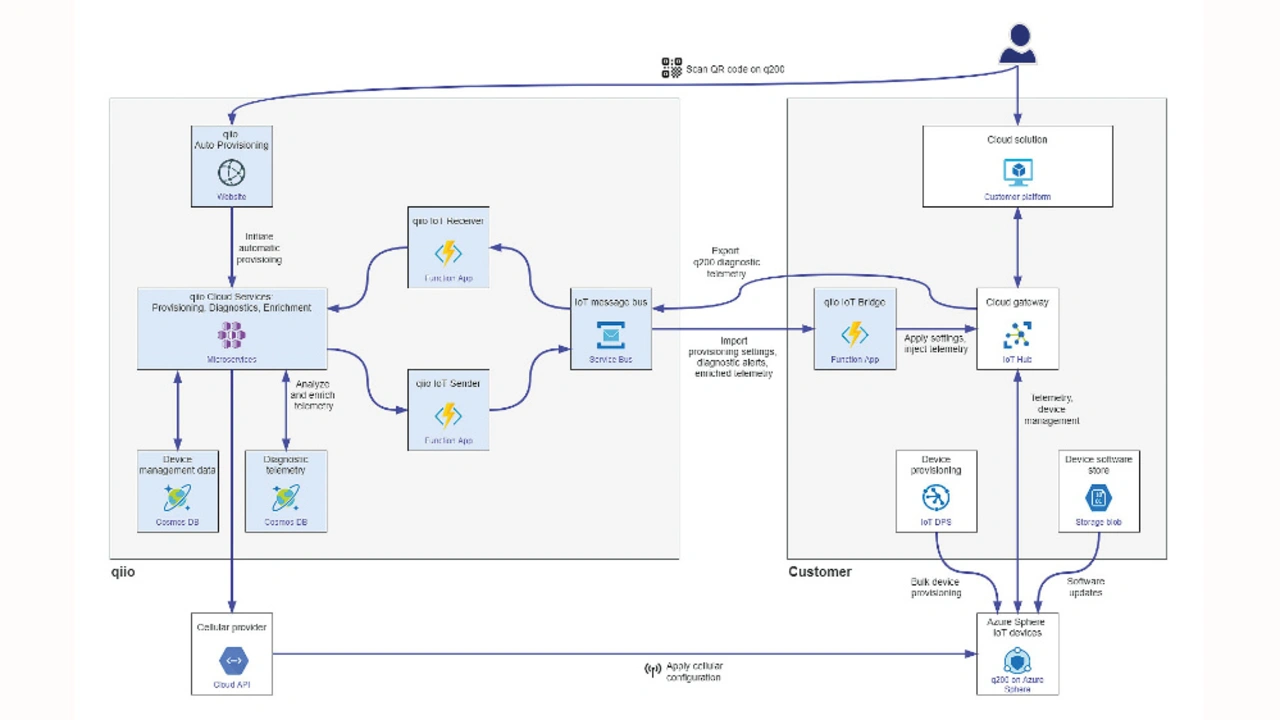

Die Integration mit den Cloud-Services (Bild 5) ist mittels einer IoT-Bridge gelöst, die Telemetrie- und Geräte-Twins exportiert und importiert – egal, ob IoT Hub, IoT Central oder eine andere auf dem IoT Hub basierende Anwendung verwendet wird. Somit sind kein Programmieraufwand und keine Aufrufe einer REST-API nötig, um Mehrwert zu schaffen wie:

- Konfigurieren der Mobilfunkkonnektivität aus dem IoT-Hub

- Monitoring des Datenverbrauchs

- Status Meldungen zur Konnektivität

- Geräteortung

- Gerätekonfiguration

Der Kunde bekommt mit dem All-in-one-Angebot eine »Mobile Connected Platform«: Qiio nimmt dem Nutzer den Aufwand ab, das Gerät mit der Cloud zu verbinden und stellt sicher, dass das Gerät verbunden bleibt (Bild 6).

Mit dem Concentrator ermöglicht das Unternehmen eine sichere Edge-to-Cloud-Anwendung, die auf Mobilfunk mit globaler Netz- und Anbieterabdeckung abzielt. Ein nahtloses Integrieren in Microsoft Azure-Services und ein Erweitern bestehender Dienstleistungen ermöglicht es Unternehmen, eine sichere IoT-Anwendung in kurzer Zeit und maximal konfigurierbar auf den Markt zu bringen.

Literatur

[1] https://docs.microsoft.com/en-us/azure-sphere/install/qs-blink-vscode

[2] https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows

[3] https://docs.microsoft.com/en-us/azure-sphere/install/install-sdk

[4] Copyright (c) Qiio. All rights reserved. Licensed under the MIT License.

Der Autor

Felix Adamczyk ist Gründer und CEO von Qiio. Er legt die Strategie sowohl im wirtschaftlichen als auch im technischen Bereich fest. Als geborener Unternehmer, gründete Adamczyk seine erste Firma 2012, während er an der ETH Zürich studierte. Mit einem fundierten technischen Hintergrund sah er die Chance, eine völlig neue Entwicklung im IoT-Bereich zu schaffen. So gründete er 2014 die Smart Home Technology, die später zum heutigen Unternehmen wurde.

| Über Qiio |

|---|

| Qiio mit Sitz in Zürich, Schweiz, wurde 2014 vom ETH-Absolventen und Elektroingenieur Felix Adamczyk gegründet, zunächst als ETH-Spin-off mit einer Null-Stromverbrauchslösung für Geräte im Stand-by-Modus. Heute haben Adamczyk und sein Team ihren Geschäftsradius erweitert und sind ein Full-Serviceanbieter von Edge-to-Cloud IoT-Anwendungen, einschließlich Hardware, Software sowie Cloud-Services. |

- Mobilfunk mit Azure Sphere? Aber sicher!

- Schnittstellen und Pinout