Induktive Bauteile

Bauanleitung für Übertrager

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Der Gegentakt-Durchflusswandler (Push-Pull Converter)

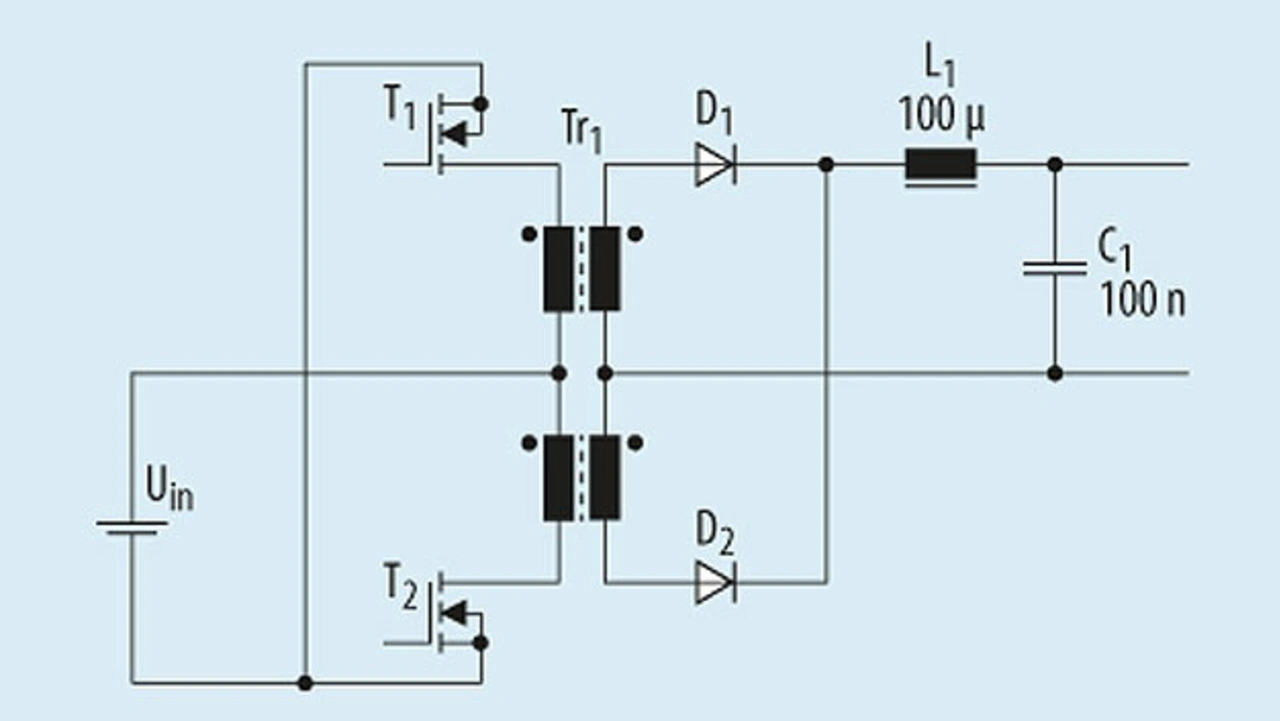

Bei größeren Leistungen, oder wenn man einen sehr großen Wirkungsgrad anstrebt, wird der Gegentakt-Durchflusswandler eingesetzt. Den prinzipiellen Aufbau zeigt Bild 3. Die beiden Schalter T1 und T2 geben wechselseitig Spannung bzw. Strom auf den Übertrager. Dadurch wird der Kern sowohl positiv als auch negativ ausgesteuert. Deshalb benötigt man keine zusätzlichen Maßnahmen zur Entstörung und die Hysterese des Kerns wird besser ausgenutzt.

Schließt man zunächst Schalter T1, so fließt der Strom über die Mittel anzapfung in die obere Wicklung. Der Punkt weist eine negative Polarität auf. Auf der Sekundärseite ist die Diode D2 leitend, sodass hier der Strom in der unteren Wicklung zur Drossel L1 und zur Last fließt. Wird Schalter T1 geöffnet, hält die Drossel den Stromfluss aufrecht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Anschließend wird der Schalter T2 geschlossen. Der Strom fließt nun durch die Mittelanzapfung in die untere Primärwicklung. Der Punkt hat also positive Polarität. Auf der Sekundärseite ist Diode D1 leitend. Die Ströme fließen nun in umgekehrter Richtung durch den Übertrager – anders als in der ersten Leitendphase. Abgeschlossen wird der Zyklus durch das Öffnen von T2. Wieder hält die Drossel den Stromfluss aufrecht.

Wichtig für die Funktionsweise des Gegentakt-Durchflusswandlers ist, dass die jeweiligen Halbwicklungen symmetrisch und die Taktzeiten der Schalter T1 und T2 identisch sind. Andernfalls kommt es zur Sättigung des Kerns. Wie der Eintakt-Durchflusswandler arbeitet auch der Gegentaktwandler wie ein Drosselabwärtswandler. Allerdings wird dieser mit dem Doppelten der Grundfrequenz betrieben.

Es gibt daher zwei Beschreibungen für den Gegentakt-Durchflusswandler:

- Betrachtung von der Primärseite; eine Periode besteht aus Schalter T1 geschlossen, beide Schalter offen, Schalter T2 geschlossen und wieder beide Schalter offen.

- Betrachtung von der Sekundärseite; eine Periode besteht aus dem Laden und Entladen der Drossel. Die Frequenz ist also die doppelte, wie bei primärseitiger Betrachtung.

Übertragerdesign und Festlegen der Induktivität

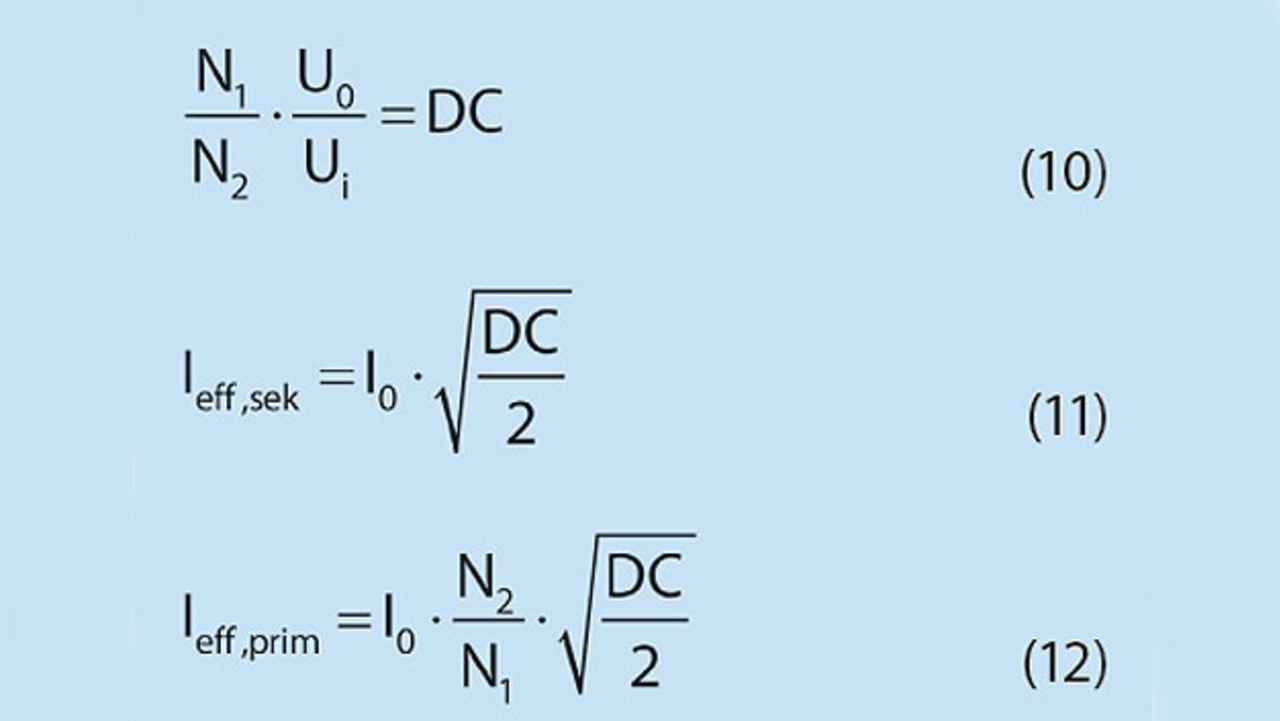

Für die Berechnung nehmen wir die sekundärseitige Betrachtung; dann erhält man für das Tastverhältnis die gleiche Formel wie beim Flusswandler – siehe Gleichung 10. Das Tastverhältnis kann theoretisch bis zu 100 % betragen. Aus schaltungstechnischen Gründen werden die Wandler aber nicht darauf ausgelegt. Normalerweise wird zwischen dem Öffnen des einen Schalters und dem Schließen des anderen eine Totzeit eingeplant, um zu verhinden, dass eventuell beide Schalter gleichzeitig geschlossen sind. Dadurch wäre die Primärseite kurzgeschlossen.

Für das Berechnen der Effektiv-Ströme je Wicklung – siehe Gleichungen 11 und 12 – muss man nun aber das halbe Tastverhältnis nehmen. Für das Berechnen der Induktivität indes ändert sich nichts.

Weitere Schaltungsmöglichkeiten

Da die Ausnutzung der Wicklungen des Übertragers bei der Mittelpunkts-Ansteuerung bzw. der Mittelpunkts-Gleichrichtung nicht optimal ist (die halbe Zeit führt die Wicklung keinen Strom), wurden für sehr große Leistungen bzw. zum Erreichen sehr hoher Wirkungsrade verschiedene Schaltungskonzepte entwickelt.

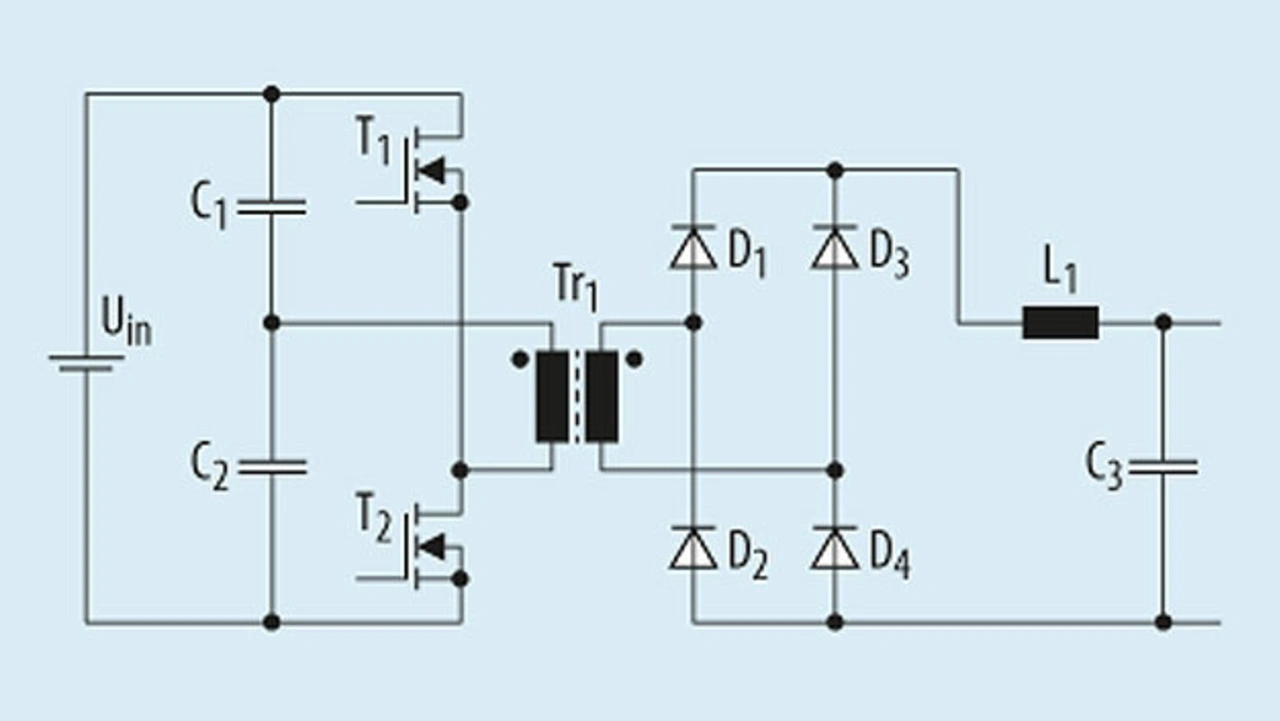

Bild 4 zum Beispiel zeigt die Halbbrücke. Hier wird durch die beiden Kondensatoren die Spannung, die auf den Übertrager wirkt, halbiert. Ideal ist diese Schaltung bei hohen Eingangsspannungen, da hier Transistoren mit halber Spannungsfestigkeit verwendet werden können. Die Spannungs-Zeit-Fläche, die auf den Übertrager wirkt, ist ebenfalls halb so groß. Dadurch reduziert sich die Windungszahl.

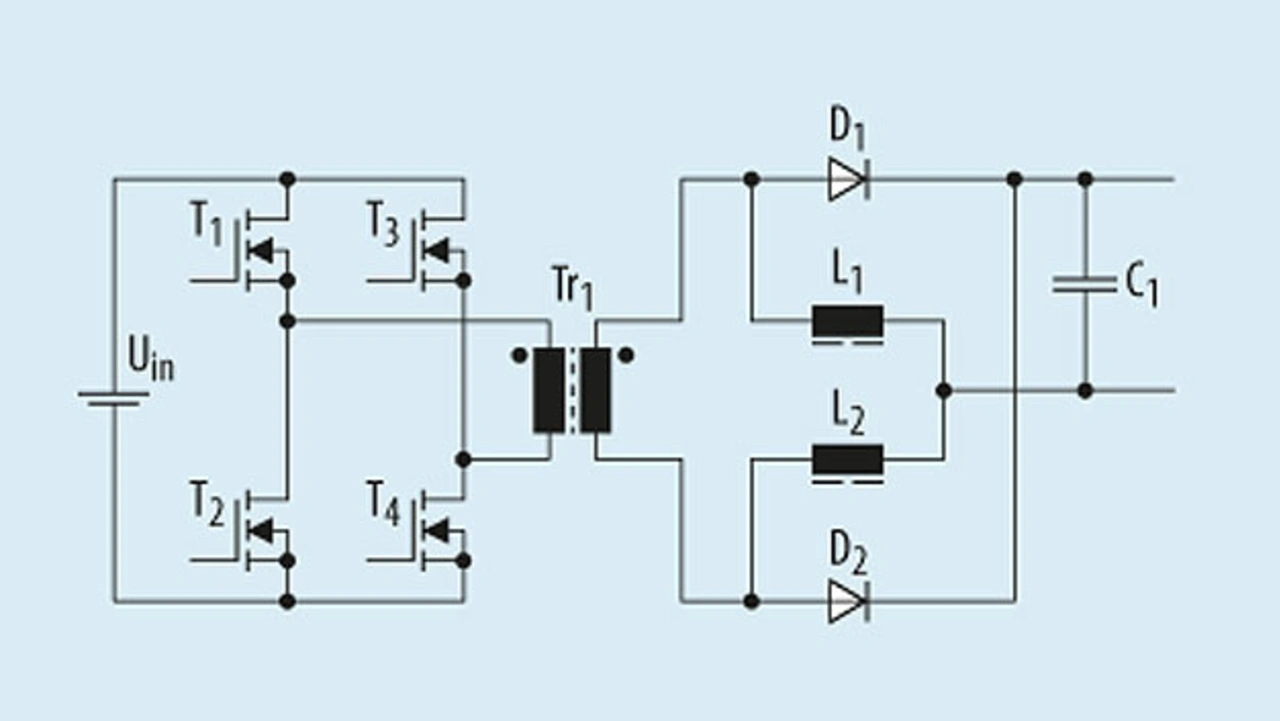

In Bild 5 wiederum ist die Vollbrücke dargestellt. Die Transistoren werden diagonal geschaltet (T1 und T4 bzw. T2 und T3 zusammen). Die Transistoren können wie bei der Halbbrücke für die halbe Spannung ausgelegt werden. Häufig wird die Vollbrücke im sogenannten Phase-Shift-Verfahren angesteuert; die beiden in Reihe stehenden Transistoren werden also nicht mehr gleichzeitig durchgeschaltet, sondern phasenverschoben. Durch diese halbresonante Ansteuerung ist ein strom- bzw. spannungsloses Umschalten der Transistoren möglich.

Auch auf der Sekundärseite gibt es verschiedene Schaltungen. In Bild 4 ist die Brückengleichrichtung dargestellt. Ähnlich wie bei der Vollbrücke auf der Primärseite kann man hierbei einen einfacheren Übertrager ohne Mittelanzapfung verwenden. Dafür erhöhen sich durch die zusätzlichen Dioden die Diodenverluste. In Bild 5 wurde die Stromverdopplungsschaltung (Current Doubler) verwendet. Durch den Einsatz dieser Schaltung wird der Strom nach dem Übertrager verdoppelt und die Spannung halbiert. Dies hat den Vorteil, dass man bei Wandlern mit niedriger Ausgangsspannung und hohem Ausgangsstrom den Übertrager für niedrigeren Strom (halber Strom) auslegen kann. Dadurch reduzieren sich der Kupferquerschnitt und mögliche Wirbelstromverluste. Außerdem kann man eventuell ein besseres Übersetzungsverhältnis einstellen.

Literatur

[1] Brander, T.; Gerfer, A.; Rall, B.; Zenkner, H.: Trafo für Sperrwandler. Elektronik 2017, H. 2/2017, S. 46 bis 51

[2] Brander, T.; Gerfer, A.; Rall, B.; Zenkner, H.: Trilogie der induktiven Bauelemente, Applikationshandbuch. 4. Auflage, 2013. Hrsg. Würth Elektronik eiSos, Waldenburg. ISBN 978-3-89929-151-3.

- Bauanleitung für Übertrager

- Lückender Betrieb (DCM)

- Der Gegentakt-Durchflusswandler (Push-Pull Converter)