Induktive Bauteile

Bauanleitung für Übertrager

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Lückender Betrieb (DCM)

Beim lückenden Betrieb (Discontinuous Current Mode, DCM) kann man nach dem gleichen Schema vorgehen wie beim nichtlückenden Betrieb (Continuous Current Mode, CCM). Nachfolgend wird auf die Unterschiede zum CCM eingegangen.

1. Schritt: Festlegen der Induktivität und Primärspitzenstrom

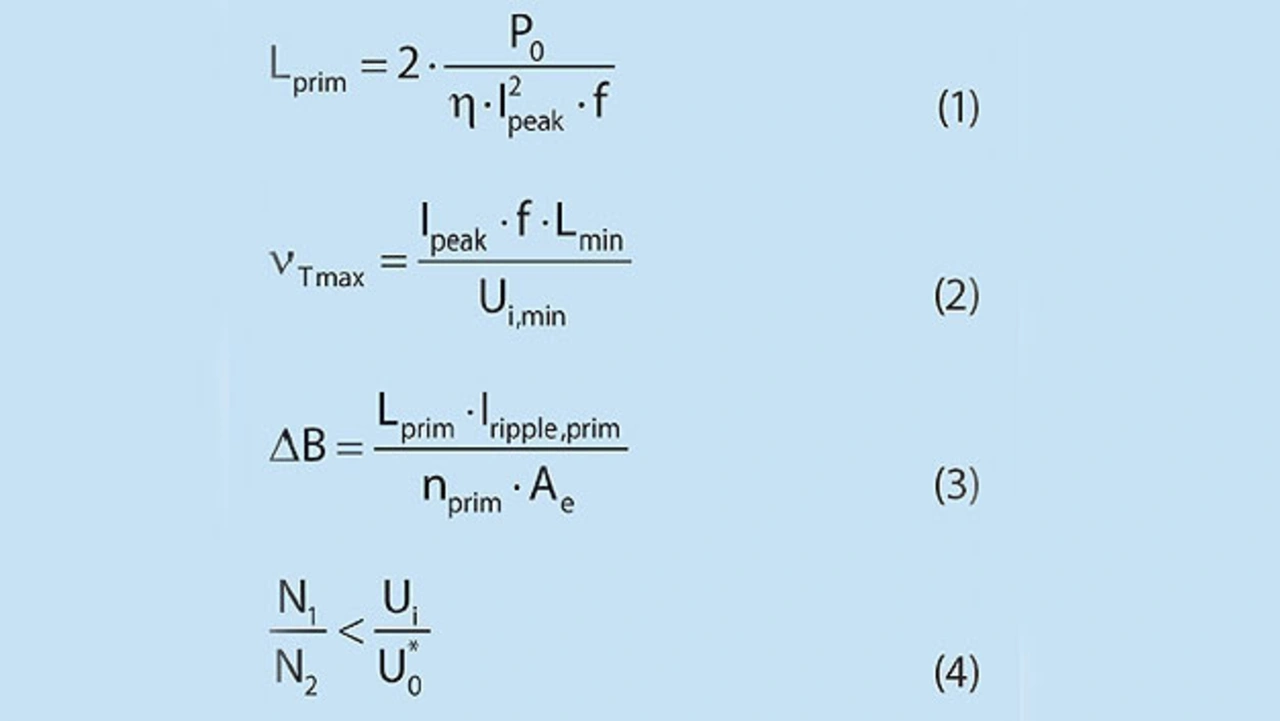

Zum Festlegen der Primärinduktivität geht man von der zu übertragenden Leistung aus. Diese muss im DCM im Kern zwischengespeichert werden. Sie ergibt sich aus Gleichung 1. Der Spitzenstrom ist meist durch die Wahl des IC bzw. MOSFET festgelegt. Damit ist auch das Tastverhältnis – siehe Gleichung 2 – festgelegt. Bei Änderung der Induktivität ändern sich auch Ipeak sowie νTmax und die vorhergehenden Berechnungen müssen nochmals durchgeführt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

2. Schritt: Festlegen des Übersetzungsverhältnisses

Das Übersetzungsverhältnis wird durch die maximale Feedback-Spannung festgelegt. Diese muss kleiner sein als die Eingangsspannung. Daraus ergibt sich für das maximale Übersetzungverhältnis ein Wert gemäß Gleichung 3.

3. Schritt: Auswahl des Kerns

Bei der Auswahl des Kerns geht man vor wie beim nichtlückenden Betrieb.

4. Schritt: Festlegen der Primärwindungszahl

Während beim nichtlückenden Betrieb die Primärwindungszahl aufgrund der Sättigungsflussdichte festgelegt wird, sind beim lückenden Betrieb die Kernverluste der begrenzende Faktor. Aus den Kernverlustkurven kann man eine maximale Flussdichte festelegen. Diese eingesetzt in Gleichung 4 ergibt die maximale Windungszahl.

5. Schritt: Festlegen der Drahtquerschnitte

Hier geht man vor wie bei nichtlückendem Betrieb.

Der Eintakt-Durchflusswandler (Flusswandler)

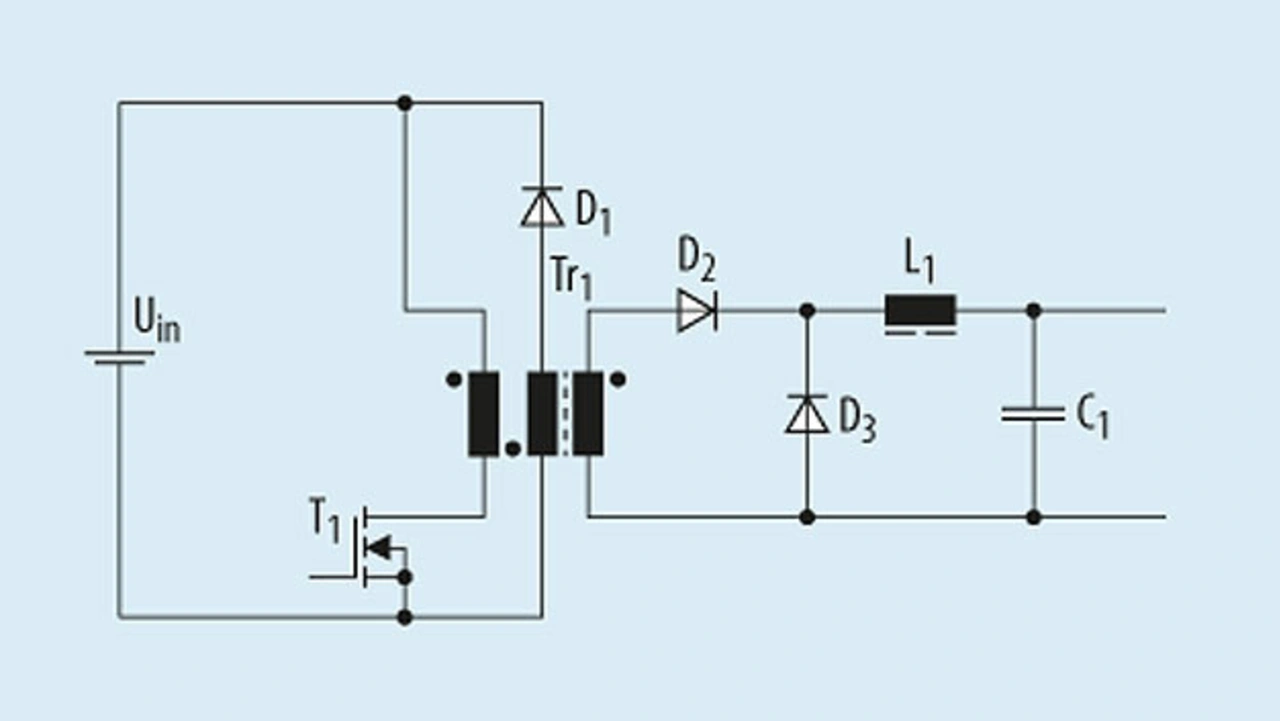

Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Eintakt-Durchflusswandlers. Während beim Sperrwandler die Energie im Übertrager zwischengespeichert wird, bevor sie auf die Sekundärseite weitergegeben wird, findet beim Flusswandler eine direkte Energieübertragung von der Primär- zur Sekundärseite statt.

Zum besseren Verständnis werden nun die einzelnen Schaltzustände im eingeschwungenen System betrachtet. Bei geschlossenem Schalter T1 liegt an den beiden Punkten des Trafoschaltbildes die gleiche Polarität vor, sodass Diode D2 leitfähig ist. Gemäß der Arbeitsweise des Übertragers fließen auf der Primärseite der übersetzte Sekundärstrom und der linear ansteigende Magnetisierungsstrom.

An der Sekundärwicklung liegt die übersetzte Eingangsspannung an. Mit dieser wird die Drossel geladen. Es entsteht ein linear ansteigender Strom durch die Drossel und die Last. Wird nun der Schalter T1 geöffnet, kann der Strom primär nicht weiter fließen. Die Polarität in den magnetischen Bauteilen dreht sich, sodass auf der Sekundärseite D2 sperrt. Die Drossel L1 gibt nun über D3 die gespeicherte Energie an die Last (bzw. den Ausgangskondensator) weiter. Der Drosselstrom nimmt wieder linear ab.

Der Kern des Übertragers wurde durch den Magnetisierungsstrom aufmagnetisiert. Durch die Remanenz des Kernmaterials würde der Kern innerhalb weniger Schaltzyklen sättigen. Er muss also durch bestimmte Kniffe nach jeder Schaltperiode entmagnetisiert werden. Dafür wurden verschiedene Techniken entwickelt.

Die einfachste Möglichkeit ist in Bild 2 dargestellt. Über die Hilfswicklung wird der Magnetisierungsstrom in der Ausschaltphase über die Diode D1 zurückgespeist. Als Windungszahl für die Hilfswicklung wird meist die gleiche verwendet wie für die Primärwicklung. Daraus folgt, dass für die Entmagnetisierung dieselbe Zeit benötigt wird wie für die Aufmagnetisierung. Der Wandler kann also maximal mit einem Tastverhältnis von 50 % betrieben werden.

Weitere Möglichkeiten zum Entmagnetisieren sind der Flusswandler mit zwei Schaltern (Two-Switch Forward Converter) und der Flusswandler mit aktiver Klemmung (Active-Clamp Forward Converter). Beim Two-Switch Forward Converter wird der Kern über zwei Dioden entmagnetisiert, sodass keine Hilfswicklung benötigt wird. Beim Active-Clamp Forward Converter wird durch einen Kondensator am Übertrager eine höhere negative Spannung erzeugt, sodass die Entmagnetisierung in kürzerer Zeit gelingt. Dadurch sind Tastverhältnisse größer als 50 % möglich.

Übertragerdesign und Festlegen der Induktivität

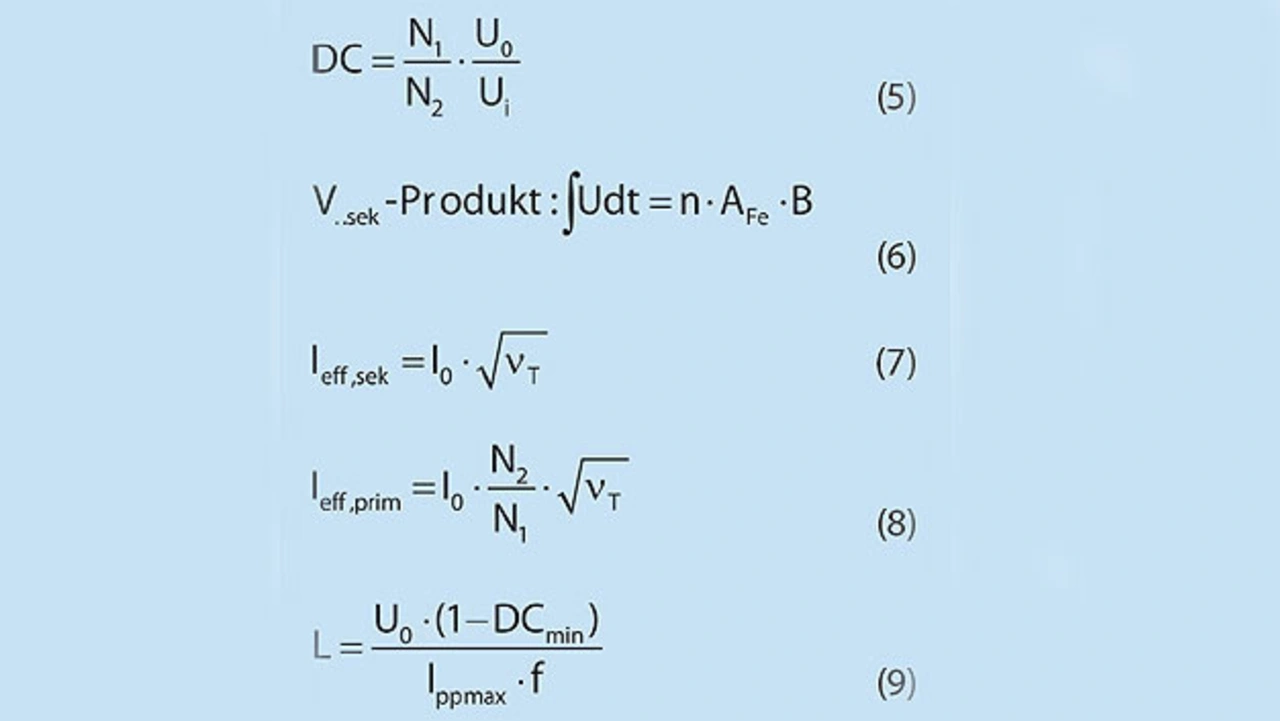

Der Flusswandler verhält sich wie ein Drosselabwärtswandler mit vorgeschalteter Spannungsübersetzung. Daher ergibt sich für Übersetzungsverhältnis und Tastverhältnis ein Zusammenhang gemäß Gleichung 5. Über die Trafo-Hauptformel – siehe Gleichung 6 – kann man für einen gewählten Kern die Primär-Windungszahl festlegen. Des Weiteren fließen durch den Übertrager Effektivströme, die sich für die Sekundärseite nach Gleichung 7 sowie für die Primärseite nach Gleichung 8 ermitteln lassen.

Darauf aufbauend lassen sich die Drahtstärken für die Wicklungen und die Kupferverluste bestimmen. Je nach Entmagnetisierungsschaltkreis muss eventuell noch eine Hilfswicklung aufgebracht werden. Da dort nur der Magnetisierungsstrom fließt, ist ein relativ dünner Draht ausreichend.

Für die Dimensionierung der Ausgangsdrossel geht man – siehe Gleichung 9 – wie beim Drosselabwärtswandler vor. Es gilt also der gleiche Zusammenhang zwischen Ripple, Frequenz und Induktivität.

- Bauanleitung für Übertrager

- Lückender Betrieb (DCM)

- Der Gegentakt-Durchflusswandler (Push-Pull Converter)