ICP, GAIA-X und Catena-X für Industrie

Wettbewerbsfähig dank oder trotz Digitalisierung?

Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, ist ein tiefgehender Transformationsprozess nötig, der von einer umfassenden Digitalisierung ausgeht. In der Automobilwirtschaft sehen deren Vertreter dazu großes Potenzial in Catena-X.

Die Herausforderungen sind vielfältig: CO2-Neutralität erreichen, Energieeffizienz verbessern, dabei Innovationen vorantreiben, individuelle Kundenwünsche wirtschaftlich realisieren, die Time to Market optimieren und den »War of Talents« für sich entscheiden.

Ziel der Zusammenarbeit im Rahmen von Catena-X ist es, alle Beteiligten gleichberechtigt in durchgängigen Wertschöpfungsketten zu vernetzen; Catena-X ist ein auf den Standards von Gaia-X basierendes Datenökosystem, das für Automobilhersteller und ihre Zulieferer ins Leben gerufen wurde. Dabei behalten alle Partner die Souveränität über ihre Daten, jedoch entstehen dabei keine Lock-in-Effekte. Durch die so mögliche Nutzung von Synergien können insbesondere KMUs von der Lieferkettendigitalisierung nachhaltig profitieren. Generell bietet Catena-X einen geschützten und rechtssicheren Raum für die Kooperation und Zusammenarbeit von Marktteilnehmern und Wettbewerbern. Der Vorteil: Es existiert eine Infrastruktur für den Markt, die von allen Marktteilnehmern – etablierten wie künftigen – gleichermaßen genutzt werden kann.

[Datensouveränität dank Gaia-X und ICP

Wie sicher sind meine Daten – diese Sorge ist verständlicherweise einer der größten Bremser bei der Digitalisierung. Die Souveränität hinsichtlich Daten und Informationen zu behalten bzw. von Anbietern wie Azure, AWS, GCP und der IBM Cloud zurückzuerobern gilt als entscheidender Punkt für eine effiziente, digitale Zukunft. Alternativen sind jedoch bereits vorhanden: Gaia-X und das Internet-Computer-Protokoll (ICP) bieten für den Großteil der Datenverarbeitungsaufgaben, etwa für die Datenarchivierung, die Nutzung von virtuellen Maschinen, SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) oder die Nutzung von Containern (z. B. Docker) technisch dasselbe Sicherheitsniveau, auf Datenschutz- und politischer Ebene sogar ein höheres.

Sie basieren auf ganz unterschiedlichen technischen Konzepten: Bei Gaia-X sind lediglich Policies und Standards sowie ein föderiertes Identity- und Access-Management festgelegt, Nutzer sind also nicht auf eine spezifische Software oder Hardware angewiesen. Demgegenüber ist ICP ein geschlossenes Netzwerk, das nicht (!) auf den bisherigen Protokollen wie TCP/IP basiert. Es ist vielmehr eine von Grund auf eigenständige Software, inklusive eigener Programmiersprache. Beide Initiativen verfolgen jedoch dasselbe Ziel: ein unabhängiges Rahmenwerk von Lösungen und Diensten bereitzustellen, das auf internationalen Standards und europäischen Werten basiert und allen Anbietern offensteht. Und für beide Ansätze ist eine immense Rechenleistung nötig.

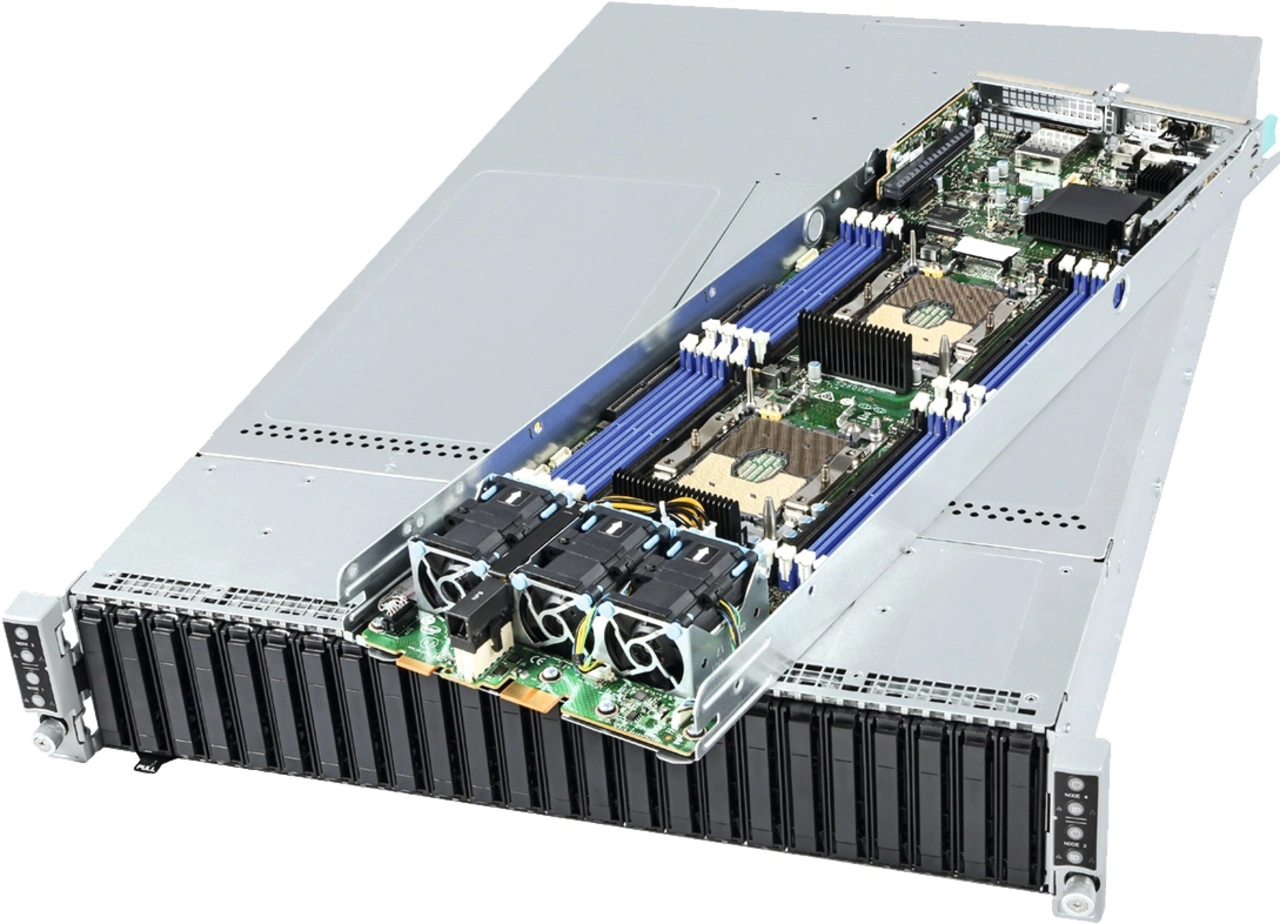

[Verteilte Rechenleistung für ressourcenschonende Effizienz

Der sogenannte Internet-Computer bzw. das Internet-Computer-Protocol wird von der Stiftung Dfinity Foundation mit Hauptsitz in der Schweiz vorangetrieben. ICP ist eine auf der Blockchain-Technologie basierende Verteilung von Datenverarbeitungsaufgaben. Das heißt: Die Daten werden nicht einer Cloud-Firma anvertraut, sondern in kleinen Einheiten innerhalb eines Partnernetzwerks je nach verfügbaren Rechenkapazitäten verteilt. Für das Abarbeiten dieser sogenannten Smart Contracts erhält der jeweilige Serverbetreiber entsprechende ICP-Token. Dabei handelt es sich um die digitale Währung dieses Datenverarbeitungsnetzwerkes, sie werden wie Bitcoins an der Börse gehandelt. Die Datenverarbeitung der Smart Contracts erfolgt also dezentral, außerdem komplett verschlüsselt und anonym. Wer ICP-Token verdienen möchte, um sie dann an der Börse gegen Euros oder Dollar zu tauschen, der benötigt zur Abarbeitung der Smart Contracts möglichst leistungsfähige Server.

[Vorteile

Dieser dezentrale Ansatz hat etliche Vorteile:

- Ausfallschutz und Transparenz: Der Schritt weg von proprietären »Closed-Source«-Anwendungen, die häufig nur von einigen wenigen Rechenzentren unter der Hoheit großer Technologieunternehmen gehostet werden, sorgt für eine Stabilisierung des Internets und mehr Transparenz. Würde nun eines dieser kritischen Rechenzentren ausfallen, sind große Teile des Internets ebenfalls betroffen. Die Folgen für eine digitalisierte Industrie können empfindlich sein. Liegt die Kontrolle über die Technologie des World Wide Web nicht mehr nur bei einigen wenigen, sind diese auch nicht in der Lage, Anwendungen einzuschränken oder komplett von einer Plattform zu entfernen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

- Ungenutzte Serverkapazitäten = ungenutzter Cash-Flow: Stellen Unternehmen ihre vorhandene, ungenutzte Infrastruktur bereit, eröffnet sich ihnen eine zusätzliche Option, um Umsatz zu generieren. Entscheidet sich ein Unternehmen, als »Node-Machine« zu agieren und Kapazitäten anzubieten, wird es von Nutzern mit ICP-Token belohnt. Über Börsen wie Coinbase Exchange, Binance oder KuCoin können diese dann weiter gehandelt werden.

- Nachhaltigkeit und Effizienz: Dieser Ansatz verdient das Prädikat »Sharing is Caring«. Durch den Verzicht auf einen eigenen Server, der vermutlich langfristig auch noch viel zu überdimensioniert wäre, sparen Unternehmen neben Zeit und Geld auch einiges ans Energie und Wasser.

- Eindeutige Zuordnung und Nachverfolgbarkeit: Die Verwaltung des ICP erfolgt über den ICP-Token. Benutzer verifizieren ihre Identität über die Token-basierte Authentifizierung und erhalten im Gegenzug einen eindeutigen Zugriffs-Token. Jeder Security-Token wird für eine genau definierte Webseite oder Anwendung und eine bestimmte Nutzungsdauer des Tokens herausgegeben.

- Vernetzung über offene Schnittstellen und Standards

Jobangebote+ passend zum Thema

Durch Gaia-X werden verschiedene Elemente über offene Schnittstellen und Standards miteinander vernetzt, um Daten zu verknüpfen und so eine Innovationsplattform zu schaffen. Dabei werden beispielsweise die Data-Space-Regeln der IDSA (International Data Spaces Association) genutzt, sodass Kunden nicht sämtliche Sicherheitskonzepte bei jedem neuen Projekt von Null an neu aufsetzen müssen.

Mit Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH) soll beispielsweise der Catena-X-Onboarding-Prozess unterstützt werden, indem geprüft wird, ob neue Teilnehmer über die erforderlichen Eigenschaften verfügen und das Gaia-X-Trust-Framework korrekt verwenden. Damit stellt Catena-X die Gaia-X-Konformität sicher.

[Disruptive Digitalisierung für unkomplizierte Zusammenarbeit

Dieser sichere, aber deutlich vereinfachtere Ansatz ist die Basis für ein Interoperabilitätskonzept zwischen europäischen Datenräumen innerhalb des Automobilsektors und weiteren Geschäftsbereichen, die von Relevanz für den Markt sind oder werden. Um die technologische Herausforderung – in sich geschlossene Datenräume so zu vernetzen, dass sich sinnvolle Synergien ergeben – zu meistern, arbeitet Catena-X mit einem zusätzlichen Gaia-X-Projekt zusammen: Das Smart Connected Supplier Network (SCSN) ist ein offenes Daten-Leuchtturm-Ökosystem, das die gemeinsame Nutzung von Daten aus zwei voneinander entkoppelten Datenräumen in einer Produktionsumgebung ermöglichen soll. Die Koordinierung aller relevanten Maßnahmen zu den sogenannten sektoralen Datenräumen übernimmt das von der Europäischen Kommission finanzierte Data Spaces Support Centre (DSSC).

Die Resultate aus der Zusammenarbeit von SCCN und Catena-X bilden die Basis für die Gewährleistung eines interoperablen Zugangs zwischen den verschiedenen Datenrauminitiativen in ganz Europa – und damit einen entscheidenden Schritt für eine echte, branchenübergreifende Digitalisierung.

- Wettbewerbsfähig dank oder trotz Digitalisierung?

- [Hochperformante Server und Komponenten