Woran Entwickler nicht immer denken

Vorhersehbarer Fehlgebrauch bei »Funktionaler Sicherheit«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Missverständnisse vermeiden

Ein wichtiger, aber gelegentlich teurer Irrtum entsteht bei der Frage, was denn in der Entwicklung eines Produktes (nicht) zu berücksichtigen sei. Dazu muss erst einmal betrachtet werden, was der Gesetzgeber nicht vorgeschrieben hat. Nach Fehlgebrauch darf das Produkt:

- einwandfrei funktionieren. Muss es aber nicht.

- in der Funktion nachlassen, um den Benutzer an vorangegangenen Fehlgebrauch und die Schädigungen zu erinnern (Schwergängigkeit, mehr NVH, Performance-Verlust).

- den Benutzer auf Fehlgebrauch hinweisen (Warnlampe, Abkühlphase, Neustart).

- völlig ausfallen, sofern der Ausfall nicht gefährlich ist (»bricked« bei Akkus).

Darüber hinaus gilt:

- Ansprüche aus der Sachmängelhaftung entstehen bei Fehlgebrauch nicht.

- Vergleichbare Produkte können sicherer als das eigene Produkt sein. Der Unterschied bedeutet aber nicht, dass das eigene Produkt deshalb als gefährlich anzusehen ist [1, Kap. 1, Art. 2b] – doch Vorsicht, hier hat der BGH den Stand von Wissenschaft und Technik in die deutsche Rechtsprechung eingeführt [4].

- Ein Produkt darf ein gewisses Risiko für ein gefährliches Versagen haben. Aber das Risiko sollte nicht höher sein, als es der Benutzer erwartet, andernfalls dürften Kettensägen und Motorräder nicht mehr verkauft werden.

Es ist also nicht erforderlich, den Fehlgebrauch genau wie die Funktion abzusichern und das Produkt auch dafür auf Lebensdauer auszulegen. Aber es gibt natürlich viele gute Gründe, warum ein Produkt zumindest einige Formen des Fehlgebrauchs schadlos überstehen sollte. Im Endeffekt ist es eine Abwägung, welcher Aufwand für die Absicherung gegen Fehlgebrauch vertretbar ist, was der Wettbewerb anbietet und wie sich die Treue der Kunden zur Marke erhalten lässt.

Folgeschäden sind ebenfalls von der Betrachtung ausgeschlossen. Wenn das Fahrzeug des Hausarztes nicht startet und der Patient durch die Verspätung seines Arztes schwere Schäden erleidet, ist das zum Beispiel ein Folgeschaden, der nicht als gefährlicher Ausfall des Fahrzeugs zu werten ist.

Die Rolle des Ingenieurs

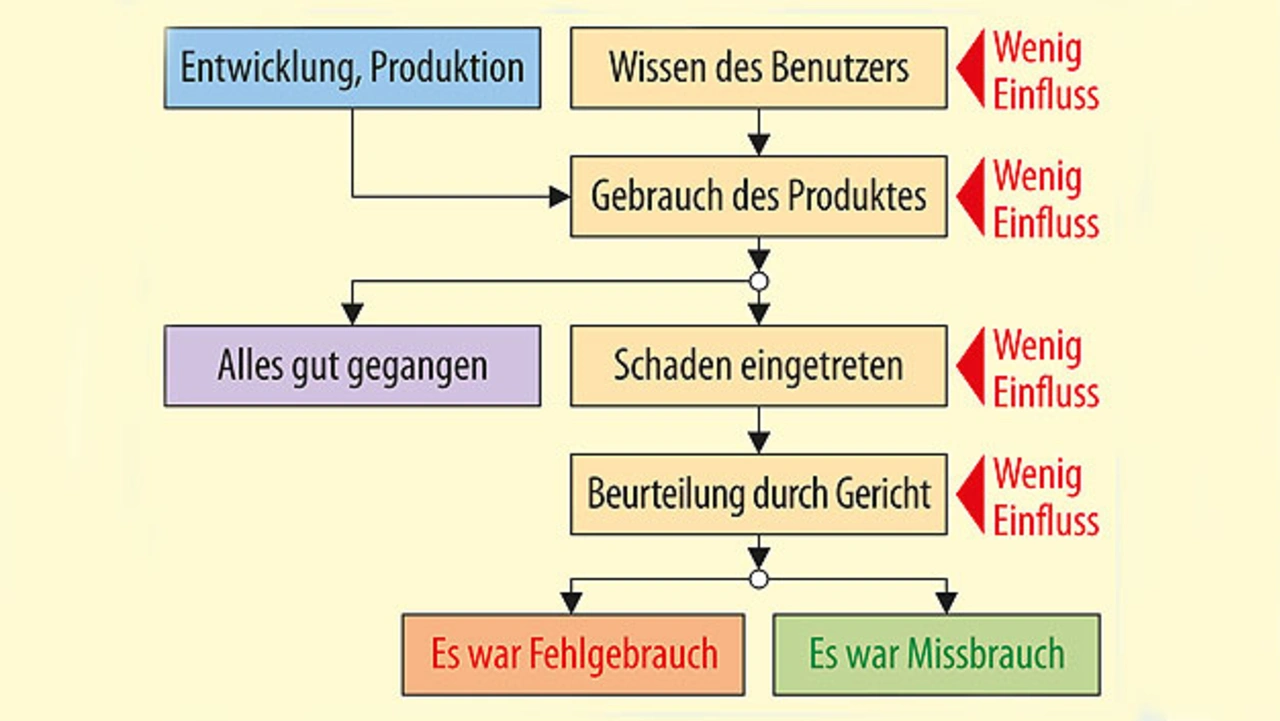

Um das Problem möglicher Fehlbedienungen erfassen zu können, müssen die verschiedenen Einflüsse genauer untersucht werden (Bild 2). Es gilt der Satz, der Niels Bohr zugeschrieben wird: »Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen«. Aber das ist nun einmal Teil der Ingenieursaufgaben in der Produktentwicklung.

Intellektuelle Belastbarkeit des Benutzers

Wie verständig ist der Benutzer, der ein Produkt verwendet? Hier hat sich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin klar positioniert [5]: »Sofern ein Produkt nicht ausdrücklich für eine besondere Verwendergruppe vorgesehen ist (z.B. für Kinder oder für Personen mit Behinderung oder für Fachkräfte) kann der Hersteller von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verwender ausgehen [6]. Maßstab ist also nicht der ‘dümmste anzunehmende Verwender’.«

Leider ist der Einfluss des Benutzers damit nicht geklärt. Zum einen werden viele Produkte weltweit verkauft und konkret ist diese Beschreibung auch nicht. Ob im Falle eines Schadens ein Benutzer die Anforderungen des EuGH [7] erreicht, wird wohl auch in Zukunft erst durch die gerichtliche Prüfung des Einzelfalles geklärt werden können.

Es bleibt für Entwickler die grobe Fokussierung auf Benutzergruppen, wie Benutzer mit Führerschein, Ausbildung im Kfz-Handwerk und Arbeit unter Aufsicht eines Meisters oder von Ausschlüssen wie »Spezifischer Fehlgebrauch durch Autodiebe wird nicht weiter betrachtet« und nicht zuletzt die Sammlung von Erfahrungswerten.

Die Bequemlichkeit des Benutzers

Nach Erfahrungen mit der Rechtsprechung zählt Bequemlichkeit oder die vom Benutzer gefundene Verein¬fachung eines vom Hersteller empfohlenen Ablaufs als Fehlgebrauch, der vorhergesehen werden muss. Aber wo fängt Bequemlichkeit an und wo wird es Missbrauch?

Beispiel Bremsflüssigkeit: Üblich ist der Wechsel alle zwei Jahre. Kurzzeitig überschrittene Wartungsintervalle sind sicher nur Fehlgebrauch, aber kein Missbrauch. Es ist vorhersehbar, dass der Kunde die Bremsflüssigkeit nur dann wechseln lässt, wenn er ohnehin eine Wartung in der Fachwerkstatt durchführen lässt. Manchmal wird im Wartungsplan der Bremsflüssigkeitswechsel als Zusatzarbeit zum Service aufgezählt, der nur nach bestimmten Regeln ausgeführt wird. Wenn sich hier längere Fristen als zwei Jahre ergeben, wäre das noch nicht einmal Fehlgebrauch.

Das Überschreiten eines Termins um einige Monate ist vermutlich nicht mehr als Fehlgebrauch zu werten. Aber ab wann wird es zum Missbrauch? Zur Grenze wird vermutlich erst ein Gericht im Einzelfall urteilen müssen – Ausgang nicht vorhersagbar.

Beispiel Handbremse: Wird der Zeitungs- oder Postbote an jedem Halt die Handbremse betätigen, bevor er aussteigt? Bei einem Spezialfahrzeug für diese Art der Verteilung wird die Frage vermutlich auf Fehlgebrauch hinauslaufen, denn das Verhalten ist zu erwarten (= vorhersehbar) und ein rollendes Fahrzeug könnte den Boten selbst überrollen (= Gefahr).

Darbietung des Produktes

In der Werbung und Beschreibung werden Erwartungen an das Produkt geweckt. Wenn der Kunde sein Produkt so anwendet, wie es ihm in den Medien gezeigt wird, dann ist das mit Sicherheit kein Fehlbrauch. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen er ähnliche Produkte sieht, und glaubt, dass sein Produkt das auch können müsse. Das Problem betrifft Produkte vor allem in diesen Fällen:

- Die Funktion ist gleich, aber die Wirkprinzipien unterscheiden sich. Beispiel: Doppelkupplungsgetriebe (DCT) und Wandlerautomat. Beides sind aus Sicht des Anwenders Automatikgetriebe aber speziell das Anfahrelement ist beim Wandler-automat ein verschleißfreier Trilok-Wandler mit Drehmomentüberhöhung, beim DCT dagegen eine Reibungskupplung.

- Funktion und Wirkprinzip sind gleich, aber der Anwendungsbereich ist unterschiedlich. Beispiel: Sommerreifen, die der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit angepasst sein müssen, und Winterreifen die auch auf schnelleren Fahrzeugen montiert werden dürfen. Auch hier sollte überlegt werden, ob ein aufmerksamer Benutzer Kenntnisse von einem Produkt eines anderen Herstellers auf die Benutzung des eigenen Produktes übertragen könnte. Bleibt man beim Sportwagen aus dem Eingangsbeispiel, so hat vielleicht ein Wettbewerber einen Sportwagen, der auch mit 250 km/h bewegt werden darf. Nicht vergessen werden sollte, was der Kunde aus Film und Fernsehen über Sportwagen weiß und vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass sein Sportwagen nur langsam gefahren werden darf.

Bedienungsanleitung und Aufkleber zur Warnung

Die Bedienungsanleitung sollte keine Anleitung zum Fehlgebrauch sein. Daher sollten Beschreibungen von Fehlgebrauch eher abstrakt sein. Wenn der Text den Benutzer zu eigenen Überlegungen anregt, wie »Kann ich dafür mein Produkt noch verwenden?« hat die Bedienungsanleitung die beste Wirkung gezeigt. Idealerweise wird die Anleitung so ausgeliefert, dass der Benutzer nicht an das Produkt kommt, ohne die Bedienungsanleitung wenigstens einmal und nachweislich anzufassen – und sei es nur, um sie ordentlich zu verstauen.

- Vorhersehbarer Fehlgebrauch bei »Funktionaler Sicherheit«

- Missverständnisse vermeiden

- Notlauf