Infotainment und Telematik

Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Fallbeispiel für eine Sicherheitsanwendung

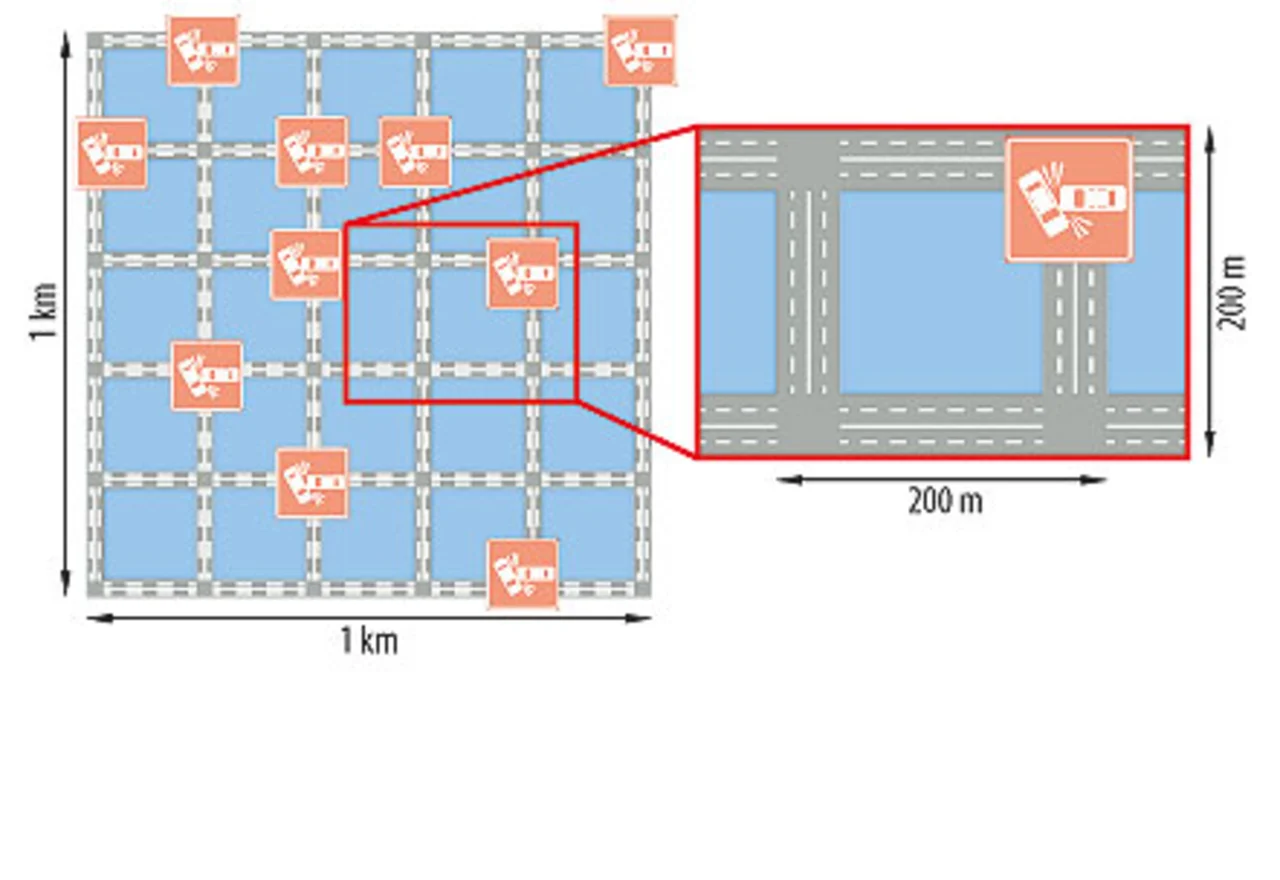

Der Mehrwert der hybriden Kommunikation für Fahrerassistenzfunktionen soll beispielhaft in einem Systemsimulator demonstriert werden. Hierzu wird ein urbanes Szenario (Bild 6) benutzt, in dem zufallsverteilt lokale Gefahrenwarnungen (LHW) generiert werden. Insgesamt werden bis zu 400 Fahrzeuge in dem Szenario betrachtet. Die Fahrzeuge bewegen sich mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h auf einer regulären Straßengeometrie, dem sogenannten Manhattan-Grid-Straßenmodell. Zusätzlich werden an allen Kreuzungen Ampelsysteme installiert, um ein realistisches, verkehrliches Szenario nachzubilden. Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass außerhalb eines Unfalls Fahrzeuge immer einen Sicherheitsabstand voneinander haben, so dass es zu keinen Auffahrunfällen kommt.

Relevante LHW-Information wird von dem verunfallten Fahrzeug an alle anderen Fahrzeuge in dem betrachteten Szenario übertragen. In Abhängigkeit des Abstandes vom Unfallfahrzeug sind zeitliche Grenzen festgelegt, innerhalb derer die Information vom verunglückten Auto an die restlichen Fahrzeuge im Szenario übermittelt werden muss. Untersucht wird der Anteil der Fahrzeuge, die diese Nachricht innerhalb einer vorgesehenen Zeit erhalten. Nachfolgend soll der Einfluss der Penetrationsrate hybrider Kommunikationsmodule im Feld bewertet werden. Hierzu wird die Ausstattungsrate für die im betrachteten Szenario simulierten Fahrzeuge modifiziert. Um den Mehrwert der hybriden Kommunikation darzustellen, werden die abgeleiteten Ergebnisse mit den beiden Grenzfällen verglichen, in denen ausschließlich Fahrzeuge mit Mobilfunk-Kommunikation (LTE) oder mit ETSI-ITS-G5-Kommunikation verfügbar sind.

Bessere Informationsverfügbarkeit durch hybride Kommunikation

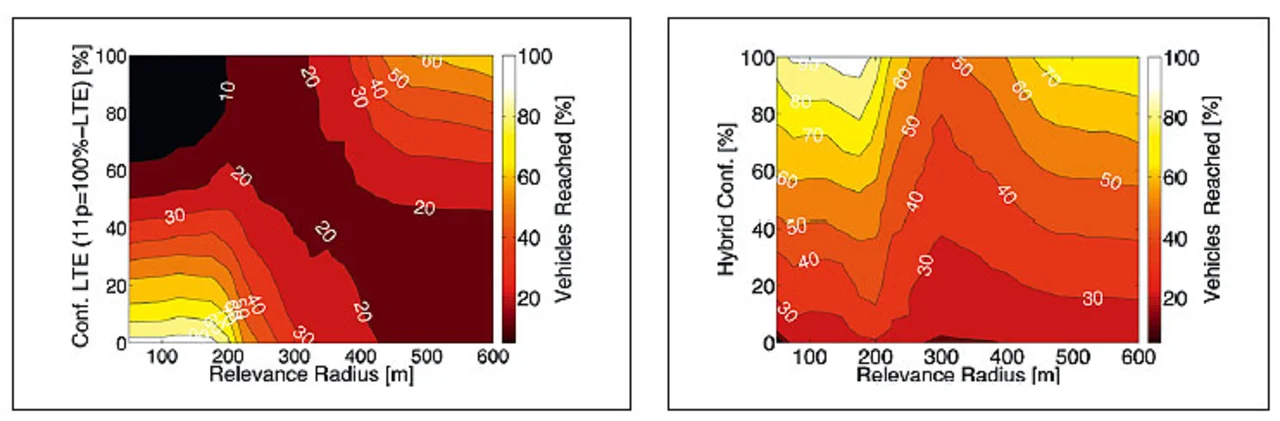

Die Ausstattungsrate von Fahrzeugen mit ITS-G5-Kommunikationssystemen wird kontinuierlich verkleinert und der Anteil der Fahrzeuge mit LTE-Modulen gleichzeitig erhöht (Bild 7).

Jobangebote+ passend zum Thema

Kein Fahrzeug verfügt in diesem Fall über eine On-Board Unit mit hybriden Funkschnittstellen. Bei ca. 300 m Entfernung zum Unfallfahrzeug lässt sich ein Funkloch beobachten, in dem potenziell keine Nachrichten an weitere Fahrzeuge rechtzeitig übermittelt werden können. Auf der einen Seite ist das Funkloch durch die Reichweite der ITS-G5-Kommunikation begrenzt. Zum anderen ist es durch die minimal erreichbare Latenz infolge der Infrastruktur-basierten Mobilfunk-Kommunikation gezeichnet, die einen niedrigen Relevanzradius zu dem LHW-Fahrzeug fordert. In dem dargestellten Fall wird von einer LTE-Hintergrundlast von 45 Mbit/s ausgegangen, die parallel zu den Mobilitätsinformationen in der relevanten Mobilfunkzelle übertragen werden. LTE ist nur eine Alternative für größere Entfernungen, wo Verzögerungszeiten bis zu einer halben Sekunde in Kauf genommen werden können.

Entsprechend Bild 8 ergänzen sich die Kommunikationssysteme ETSI ITS-G5 und Mobilfunk optimal hinsichtlich der Verfügbarkeit relevanter LHW-Information: Bei dieser Untersuchung wird kontinuierlich der Anteil von hybrid ausgestatteten Fahrzeugen in dem betrachteten Simulationsszenario erhöht.

Das Funkloch wird bei der Nutzung beider komplementärer Funkzugangssysteme deutlich aufgefüllt, so dass hier jetzt bis zu 50 Prozent der betroffenen Fahrzeuge in der spezifizierten Zeitspanne erreicht werden können. Somit ermöglicht die Kombination von ITS-G5-basierter Kommunikation und von Mobilfunksystemen die Kompensation der jeweiligen technologischen Beschränkungen für eine verbesserte Bereitstellung von Vernetzungsfunktionen im Automobil. Durch intelligente Auswahl der Funkzugangstechnologie im Fahrzeug lässt sich ein wirklicher Mehrwert, beispielsweise eine verbesserte flächenhafte Verfügbarkeit von Informationen, verwirklichen. Redundante Verbindungswege in hybriden Kommunikationssystemen können weiterhin zu einer volkswirtschaftlich effizienten Verbreitung von Fahrerassistenznachrichten verwendet werden. Intelligentes Verbindungsmanagement zwischen den einzelnen Fahrzeug-Terminals trägt dazu bei, die Anzahl der Informationspakete, die über die Luft übertragen werden müssen, zu minimieren. Das ermöglicht eine Reduzierung der Netzwerkauslastung bei einer gleichzeitig volkswirtschaftlich effizienteren Verteilung der Datenkosten. In diesem Zusammenhang stellt die intelligente Auswahl von hybriden Fahrzeugen als sogenannte Cluster Heads einen aussichtsreichen Forschungsansatz dar. Cluster Heads fungieren als zentrale Zugangsknoten für den Datenaustausch zwischen Fahrzeugen mit der Infrastruktur oder als ein Cloud Server im Internet. Diese Fahrzeuge sind auf der einen Seite für die Verbreitung von Nachrichten auf der Mobilitätsebene verantwortlich, die von einem Server ausgehen. Auf der anderen Seite sind sie für die Aggregation und Verdichtung von Information aus anderen Fahrzeugen verantwortlich, bevor diese an die Infrastruktur weitervermittelt werden. Durch die Nutzung dieser speziellen Fahrzeugknoten sind hybride Kommunikationssysteme in der Lage, eine erhebliche Steigerung der volkswirtschaftlichen Systemeffizienz zu erreichen.

Literatur

[1] K. Matheus, R. Morich, A. Luebke: Economic Background of Car-to-Car Communications. Informationssysteme für mobile Anwendungen (IMA), Oktober 2004. [2] O. Klemp, P. Fertl, T. Krauss, M. Schraut, S. Fikar: Mobilfunktechnologie LTE als Basis für innovative mobile Datendienste im Automobil. Elektronik Automotive, Juli 2011. [3] www.converge-online.de [4] K.S. Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Strom: Scalability Issues of the MAC Methods STDMA and CSMA of IEEE 802.11p when used in VANETs. IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), Mai 2010. [5] C. Lottermann, M. Botsov, P. Fertl, R. Mullner: Performance evaluation of automotive off-board applications in LTE deployments. IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), November 2012. [6] G. Araniti, C. Campolo, M. Condoluci, A. Iera, A. Molinaro: LTE for vehicular networking: a survey. IEEE Communications Magazine, vol. 15, no. 5, pp. 148–157, Mai 2013.

- Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

- Funktionsgruppen und Architekturkomponenten

- Hybride Kommunikation für Fahrerassistenzfunktionen

- Fallbeispiel für eine Sicherheitsanwendung

- Die Autoren