Infotainment und Telematik

Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Hybride Kommunikation für Fahrerassistenzfunktionen

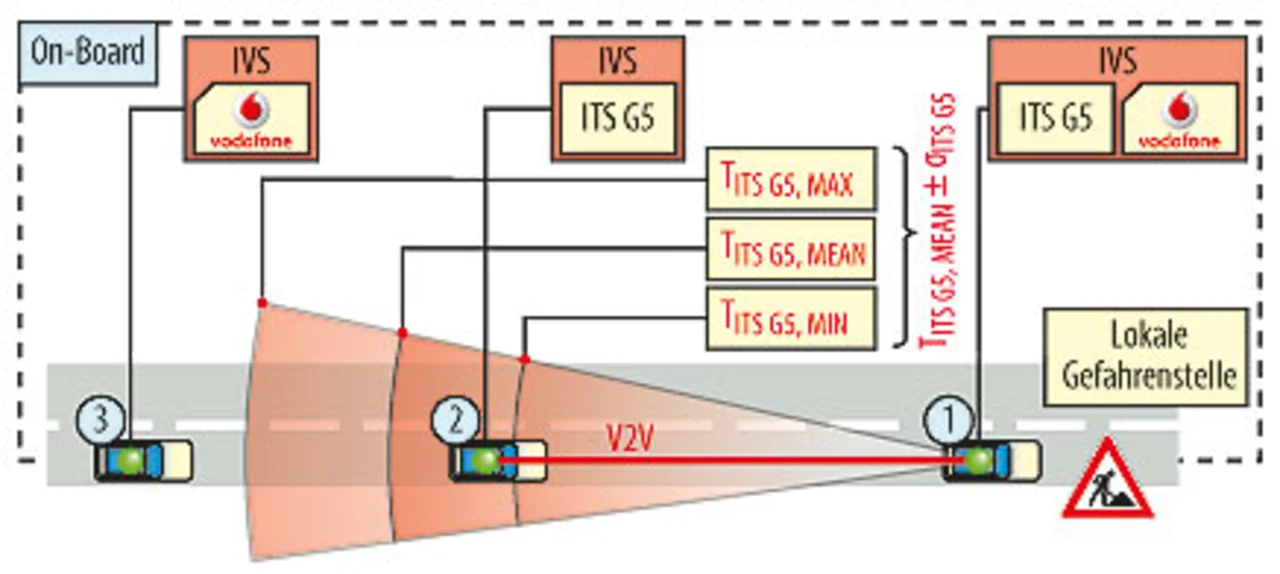

ITS-G5-basierte Systeme ermöglichen den Austausch von Nachrichten mit einer Latenzzeit unter 100 ms durch die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen (Bild 5). Diese kurzen Latenzen ermöglichen die Unterstützung von Fahrerassistenzfunktionen mit hohen Echtzeitanforderungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Echtzeitfähigkeit und hohe Bandbreiten in zellularen Kommunikationssystemen

Allerdings können ITS-G5-Systeme aufgrund des dezentralen Kanalzugriffsprotokolls keine garantierte Dienstgütequalität gewährleisten. Die Kollision von Nachrichten auf Medienzugriffsebene kann zu Übertragungsfehlern und Paketfehlern führen. Zusätzlich ergeben sich hieraus eine Steigerung der Latenzzeit und eine Reduzierung der verfügbaren Kanalkapazität [4]. Je mehr Fahrzeuge, die in demselben geografischen Bereich miteinander kommunizieren wollen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen. Zusätzlich benötigen ITS-G5-Systeme eine komplementäre Straßeninfrastruktur basierend auf sogenannten „Road Side Units“, die eine Anbindung der Fahrzeuge an einen Back-End-Server im Internet ermöglichen. Diese Infrastruktur ist eine wichtige Grundlage für das Angebot von Mobilitätsdiensten. Weil eine spezifische ITS-G5-Infrastruktur nur begrenzt zur Verfügung steht, ist die Möglichkeit, Fahrzeuge an Dienste im Internet anzubinden, äußerst mangelhaft, was die Verbreitung von Fahrerinformationsdiensten sowie die Sammlung von Mobilitätsdaten aus den mobilen Systemen beeinträchtigt.

Im Gegensatz zum ITS-G5-Standard, der nur ein sogenanntes „Best Effort“-Qualitätsniveau anbietet, sind zellulare Systeme wie LTE in der Lage, garantierte Dienstqualität zu gewährleisten [5]. Diese kann durch die Spezifikation der Verbindungsparameter wie Priorität, Latenz und Fehlerrate applikationsabhängig sichergestellt werden. Konkret sind neun Qualitätsniveaus in zwei allgemeinen Kategorien spezifiziert: Die erste Kategorie ermöglicht einen garantierten Datendurchsatz, der über eine ständige Ressourcenallokation während der Laufzeit sichergestellt wird, und ist für zeitkritische Dienste wie Voice over IP (VoIP) oder Videokonferenz gut geeignet. Die zweite Kategorie kann im Vergleich keinen Datendurchsatz garantieren und ist für Best-Effort-Dienste, zum Beispiel FTP Download oder Web Browsing, ausgelegt. Fahrzeugseitig besteht die Möglichkeit, den Verkehrsmix über sämtliche Vernetzungsfunktionen auf die beiden Verbindungskategorien aufzuteilen und somit für Fahrerassistenzfunktionen die strengen Anforderungen in Hinsicht auf Latenz und Zuverlässigkeit zu erfüllen.

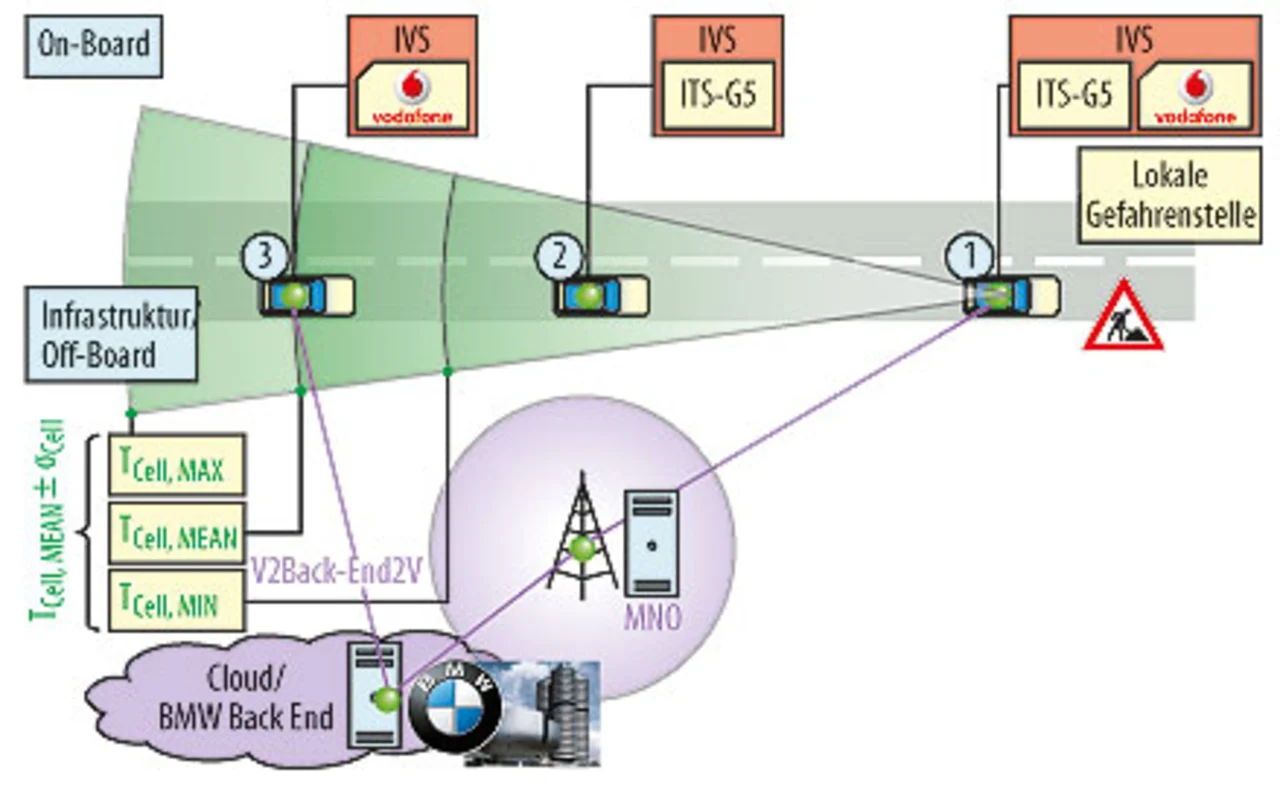

Trotz der Fähigkeiten von LTE, eine hohe Dienstqualität zu gewährleisten, und der quasi flächendeckenden Verfügbarkeit der Infrastruktur weist die Nutzung von LTE für kooperative Fahrerassistenzfunktionen Beschränkungen auf. Diese äußern sich beispielsweise bei der verfügbaren Kapazität der Kommunikationsverbindung und die damit verbundene Übermittlungslatenz [6] (Bild 6).

Funktionen dieser Art beruhen auf dem regelmäßigen Austausch von Informationen zwischen Fahrzeugen innerhalb einer bestimmten Latenzanforderung. Die Nachrichtenformate schließen typischerweise Informationen bezüglich Position, Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung ein. Allerdings müssen alle Nachrichten in LTE durch die Infrastruktur – zum Beispiel eine Mobilfunk-Basisstation – übertragen werden. Das sorgt für eine Steigerung der Latenz und der Ressourcennutzung im Vergleich zu Funkzugangstechnologien, die die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen erlauben. Die meisten Fahrerassistenzfunktionen besitzen Relevanz für eine größere Anzahl von Verkehrsteilnehmern in einem festen geografischen Gebiet. Die klassische Unicast-orientierte Mobilfunkkommunikation ist hierfür nicht optimal geeignet, weil zwischen allen Sendern und allen Empfängern jeweils individuelle Unicast-Verbindungen zu verwalten sind. Für die effiziente Übermittlung identischer Nachrichten an eine größere Empfängergruppe sind Broadcast-orientierte Nachrichtenprotokolle wie E-MBMS besser geeignet. Hierdurch lassen sich beispielsweise lokale Gefahrenwarnungen, wie Stauende- oder Geisterfahrerwarnungen, effizienter übertragen.

Potenzialausschöpfung der Funkzugangssysteme

Die hybride Kommunikation kombiniert die jeweiligen Vorteile der einzelnen Verbindungstechnologien im Rahmen eines intelligenten Netzwerkmanagements: Sicherheitsrelevante Informationen lassen sich abhängig von den Anforderungen der Applikation – Reichweite, Verzögerungszeit, Relevanz – über das am besten geeignete Funkzugangssystem übertragen. Die mittlerweile auf dem Markt etablierte vierte Generation zellularer Funkstandards, LTE, ist durch die optimierte Netzarchitektur für die Übertragung von Nachrichten mit verringerter Ende-zu-Ende-Verzögerung gut geeignet [6]. Ferner ist LTE durch die Implementation in unterschiedlichen Frequenzbändern, unter anderem durch Neuvergabe von Funkfrequenzen infolge der digitalen Dividende im UHF-Bereich, eine deutliche Verbesserung in Hinsicht auf Kommunikationsreichweite und somit der flächenhaften Verfügbarkeit von Informationen. In Verbindung mit einem ad-hoc-basierten Funkzugangssystem wie ETSI ITS-G5, das eine direkte Kommunikation ohne Infrastruktur mit noch geringeren Verzögerungszeiten ermöglicht, lassen sich mit der hybriden Kommunikation die Vorteile aus beiden Funkzugangssystemen kombinieren. Die Applikationsanforderungen können somit bestmöglich erfüllt werden, wodurch sich die Systemeffizienz steigern lässt.

- Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

- Funktionsgruppen und Architekturkomponenten

- Hybride Kommunikation für Fahrerassistenzfunktionen

- Fallbeispiel für eine Sicherheitsanwendung

- Die Autoren