Infotainment und Telematik

Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Funktionsgruppen und Architekturkomponenten

Die Steigerung der Energieeffizienz, deren Relevanz durch den Klimaschutz und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen unterstrichen wird, ist eine enorme Herausforderung für den gesamten Mobilitätssektor.

Vernetzungsfunktionen im Fahrzeugumfeld

Die Automobilindustrie hat hier im Speziellen die Herausforderung, durch innovative Konzepte den CO2-Ausstoß der Flottenverbände zu minimieren. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich die Energieeffizienz durch Weiterentwicklungen der bisherigen Konzepte verbessern. Um jedoch den Schritt zu einer vollkommen neuen, klimaschonenden Mobilität machen zu können, sind grundlegend neue Konzepte wie die Elektromobilität nötig. Diese wird wiederum durch Kommunikationstechnik unterstützt. Beispielsweise können Systeme wie ein Grüne-Welle-Assistent oder Echtzeitverkehrsinformationen (Real Time Traffic Information, RTTI) im Rahmen des BMW-ConnectedDrive-Kurvenradien- oder Fahrbahn-Steigungsassistenten dem Fahrer bei einer energieeffizienten Fahrweise helfen. Diese Systeme liefern insbesondere im Wachstumsmarkt der vollständig elektrifizierten Fahrzeuge einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Fahrzeugreichweiten. Sie können einen wichtigen Anteil an den Fahrzeuginformations- und Verkehrssystemen der Zukunft einnehmen und sind in zunehmendem Maße auf eine nahtlose Konnektivität angewiesen.

Fahrzeugsicherheit ist ein weiterer Bereich, in dem vernetzte Fahrzeuge großes Potenzial besitzen. Es ist geplant, dass Fahrzeuge sich gegenseitig über mögliche Gefahrenstellen oder Echtzeit-Stauinformationen informieren und intelligente Sicherheitssysteme bei drohender Gefahr automatisch eingreifen. Beispielsweise wird bei einem bevorstehenden Auffahrunfall, zum Beispiel an einem Stau-Ende, automatisch ein Notbremsvorgang eingeleitet und so möglicherweise großer Schaden verhindert. Hierbei ist ein besonders zuverlässiges Kommunikationssystem notwendig. In der Kategorie Sicherheit existieren einige sicherheitskritische Assistenzsysteme, wie eine Spurwechsel- oder eine Auffahrwarnung. Diese Applikationen arbeiten momentan autark – das heißt ohne Konnektivität zu anderen Fahrzeugen oder ins Internet. In Zukunft könnten solche Applikationen jedoch durch eine Vernetzung der Fahrzeuge weiter verbessert werden.

Ein drittes Ziel, das durch den breiteren Einsatz der Kommunikationstechnik erreicht werden kann, ist die Bereitstellung von Entertainment-Applikationen für die Fahrzeuginsassen. Durch hochratige Datenverbindungen wird es möglich sein, neue Applikationen im Fahrzeuginneren anzubieten. Auch hochdatenratige Applikationen, beispielsweise Video-Messaging oder -Streaming, existieren momentan im Automobilbereich nicht. Um derartige Applikationen zu ermöglichen, ist es nötig, moderne Funkprotokolle mit verbesserten Übertragungseigenschaften zu nutzen. Es können zum Beispiel Videokonferenzen auf dem Beifahrersitz abgehalten oder Kinder auf der Rückbank mit Videospielen unterhalten werden. Derartige Applikationen, die bereits heute auf Smartphones und Laptops zum Alltag vieler Menschen gehören, sollen künftig auch im Automobil nutzbar sein – und zwar in bestmöglicher Qualität.

BMBF-/BMWi-Projekt Converge

Das deutsche Forschungsprojekt „Communication Network Vehicle Road Global Extension“ (Converge [3]) etabliert den Rahmen für ein Telematik-Internet, in dem Mobilitätsinformationen aus unterschiedlichen Subsystemen hoheitsübergreifend miteinander ausgetauscht werden können. Hierbei konzentriert sich Converge zum einen auf den Austausch auf Ebene der Dienstanbieter in den Back-End-Systemen. Zum anderen soll Umfeldinformation direkt auf Mobilitätsebene zwischen den mobilen Systemen sowie zwischen den mobilen Systemen und der Back-End-Infrastruktur ausgetauscht werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

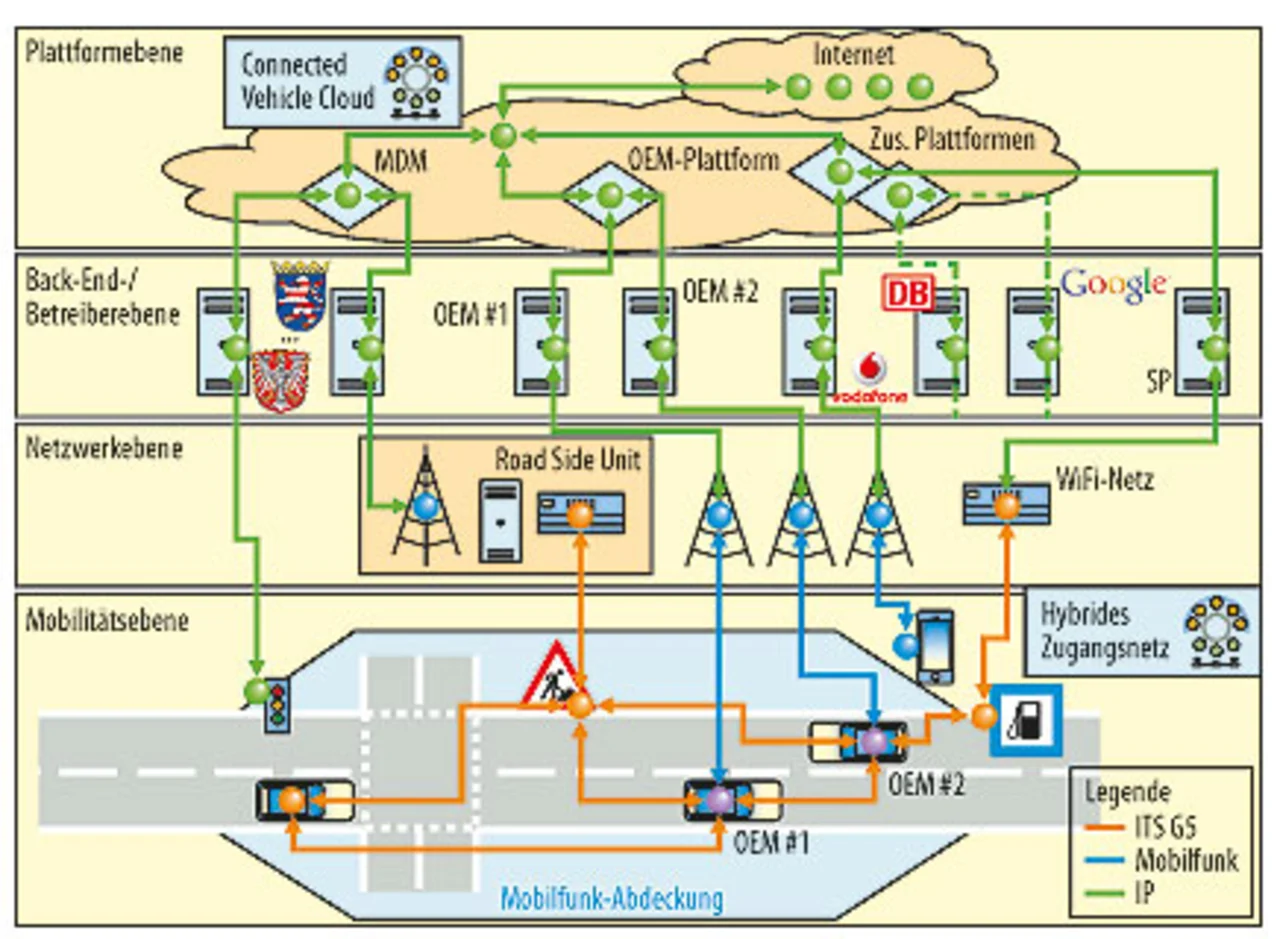

Hierzu setzt das Projekt auf ein komplementäres Kommunikationssystem, bestehend aus Infrastruktur-basierter Mobilfunk-Kommunikation und ad-hoc-basierter ETSI-ITS-G5-Kommunikation. Bild 2 zeigt einen Überblick über die Converge-Systemarchitektur. Durch die Definition eines offenen Architektur-Konzeptes lassen sich Mobilitätsdaten zwischen den unterschiedlichen Dienstleistern austauschen, die für die Teilnahme am Systemverbund akkreditiert sind.

Converge schafft eine transparente Kommunikationsschnittstelle zwischen den Fahrzeugen, der Verkehrsinfrastruktur und weiteren Mobilitätsdatenanbietern auf Systemebene. Die Datenlieferanten fungieren als ortsfeste oder mobile Sensorknoten in einem verteilten Netzwerk, die ihren jeweiligen Status kontinuierlich oder abfragebasiert über den Marktplatz bereitstellen können. Die offene Kommunikationsarchitektur ermöglicht hierbei die Übermittlung von Mobilitätsdaten unabhängig von dem physikalischen Übertragungsstandard und der vorhandenen Kommunikationsarchitektur des jeweiligen Sensorknotens. Bezüglich der Kommunikationsprotokolle stellt das weit verbreitete Internet-Protokoll (IP) die Konvergenzschicht für die Kommunikationsschnittstelle zu dem Marktplatz dar. Sämtliche heute verfügbaren Telekommunikationsstandards und zukünftige Erweiterungen werden die IP-basierte Datenübertragung unterstützen. Die Verwendung komplementärer, das heißt hybrider Kommunikationssysteme steigert die Verfügbarkeit von Information im Systemverbund. Dadurch, dass ebenfalls auf bestehende Kommunikationsstandards aufgesetzt wird, wird eine höhere Marktdurchdringung erzielt, was zu einer besseren Qualität der Umfeldinformation führt. Die gesteigerte Marktdurchdringung und der Einsatz direkter Kommunikationsverfahren wie ETSI ITS-G5 zwischen Mobilitätsknoten erhöht zudem die Echtzeitfähigkeit für die unterstützten Informations- und Assistenzfunktionen.

Broadcast-basierte Verteilprotokolle

Für Rundfunkinhalte im Radio- und TV-Bereich sind Broadcast-basierte Übertragungsverfahren seit jeher fest etabliert. Verfahren dieser Art eignen sich stets, wenn identische Inhalte an eine große Vielzahl von Empfängern vermittelt werden sollen. Für die effiziente Verbreitung von Mobilitätsinformationen muss die gesamte Kette von der Quelle einer Nachricht bis hin zur Nachrichten-Senke betrachtet werden, wo die Information abschließend verwendet werden soll: Ist dieselbe Nachricht für eine Vielzahl von Empfängern bestimmt, kommen grundsätzlich auch rundfunkbasierte Vermittlungsverfahren in Betracht. Im Bereich der aktuellen Mobilfunk-Systeme kann entsprechend den Standards nach 3GPP LTE das Übertragungsprotokoll Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service (E-MBMS) von Nutzen sein: Dabei handelt es sich um eine effiziente Protokollimplementierung bei einer großen Empfängeranzahl für dieselben Inhalte. Interessant ist E-MBMS beispielsweise für ereignisbasierte Nachrichten, die an alle Fahrzeuge und mobilen Endgeräte in einem bestimmten geografischen Bereich übermittelt werden sollen. Darüber hinaus kann der E-MBMS-Mechanismus auch für kooperative Anwendungen mit mehreren Teilnehmern in einem geografisch begrenzten Bereich relevant werden: Hierzu zählen zum Beispiel lokale Kartenanwendungen (sogenannte Local-Dynamic-Map-Anwendungen, LDM) mit einer erhöhten Selbstpositionierungsgenauigkeit, die unter anderem auch für hochautomatisierte Fahrmanöver wie auf Autobahnen an Relevanz gewinnen.

Spezifikation, Herausforderungen und Test der Luftschnittstelle

Die Kommunikationsschnittstelle im Fahrzeug muss in zunehmendem Maße mit einer immer größer werdenden Dienstevielfalt umgehen können. Hierbei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass diese einer marktspezifischen Frequenzregulation unterliegt und sich stets abhängig vom Mobilitätsprofil des Fahrzeugs zusammensetzt. Dabei erschließen sich neue Vernetzungsanwendungen aus der permanent steigenden, flächenhaften Verfügbarkeit bidirektionaler, hybrider Kommunikationssysteme.

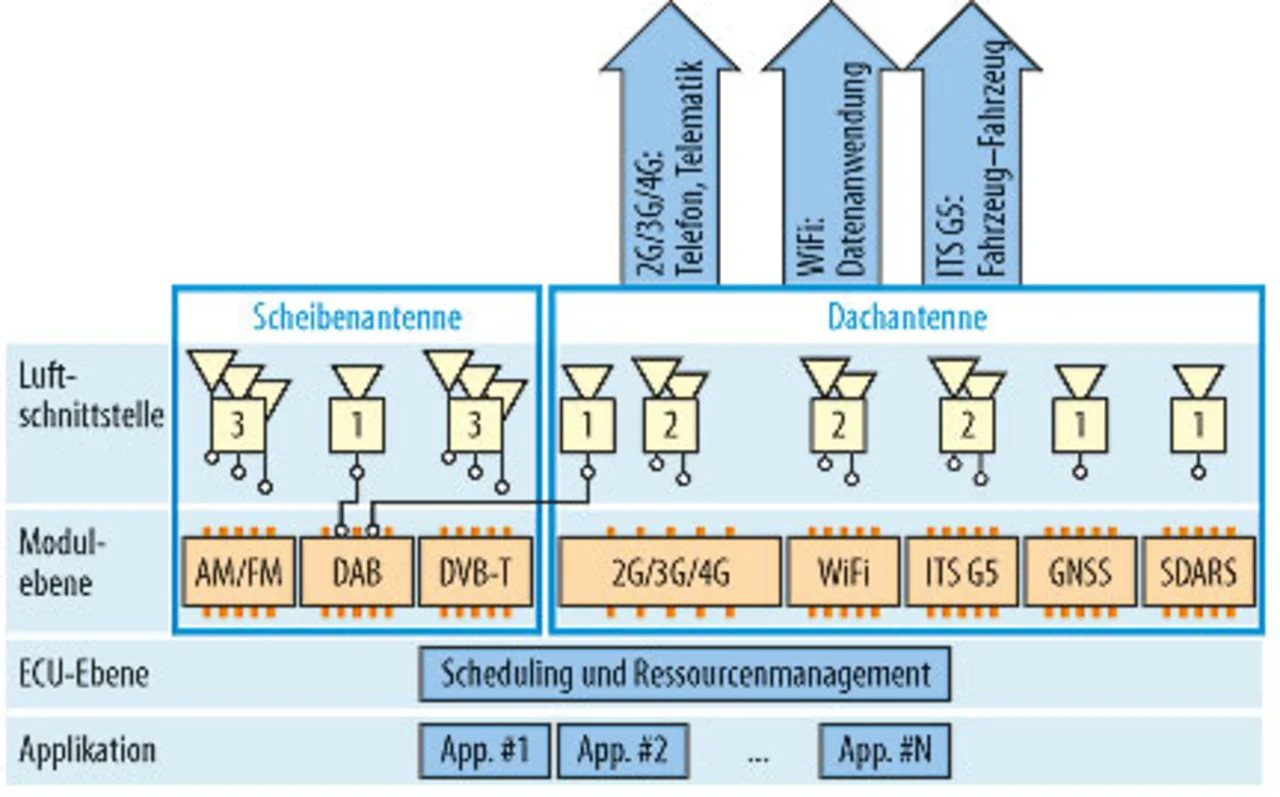

Insbesondere hinsichtlich der fahrzeugseitigen Luftschnittstelle müssen verschärfte Anforderungen in Bezug auf höhere Übertragungsfrequenzen mit steigenden Kommunikationsbandbreiten unter dem Einsatz von Mehrantennensystemen (Multiple Input Multiple Output, MIMO) erfüllt werden. So nehmen antennenseitige Integrationseffekte bei steigenden Übertragungsfrequenzen zu, weil die kürzeren Wellenlängen in stärkerem Maße von den geometrischen und den elektromagnetischen Integrationsbedingungen abhängen. Für die Sicherstellung einer robusten Kommunikation für sicherheitsrelevante Vernetzungsfunktionen bei Funkfrequenzen von 5,9 GHz ist somit die detaillierte Analyse von Integrationseffekten der Antennensysteme im Fahrzeug von besonderem Interesse. Durch geeignete Systemgestaltung der Luftschnittstelle ist in diesem Falle sicherzustellen, dass mögliche Reichweitenverluste vermindert oder gar kompensiert werden können.

Aus Kosten- und Effizienzsicht müssen sich die Vernetzungsfunktionen über eine zentrale Antennen- und Steuergerätearchitektur umsetzen lassen. Abhängig von den Dienstgüteprofilen der zu unterstützenden Vernetzungsfunktion lassen sich steuergeräteseitig in einem zentralen Verbindungsmanagement somit unterschiedliche Netzwerkzugangstechnologien verwalten. Im Zuge der zunehmenden und immer umfangreicheren Vernetzung des Fahrzeugs mit seinem Umfeld müssen zukünftig parallele Vernetzungsfunktionen zeitgleich über dieselbe Luftschnittstelle bereitgestellt werden. Das erfordert ein zusätzliches Ressourcenmanagement in der Steuergerätearchitektur, das mit wachsenden Dienstgüteanforderungen der Vernetzungsfunktion noch an Bedeutung zunimmt. Ein abgestimmtes Interferenz- und Koexistenzkonzept stellt den störungsfreien Betrieb der einzelnen Vernetzungsfunktionen untereinander sicher (Bild 3).

Redundanzen im Netzwerk

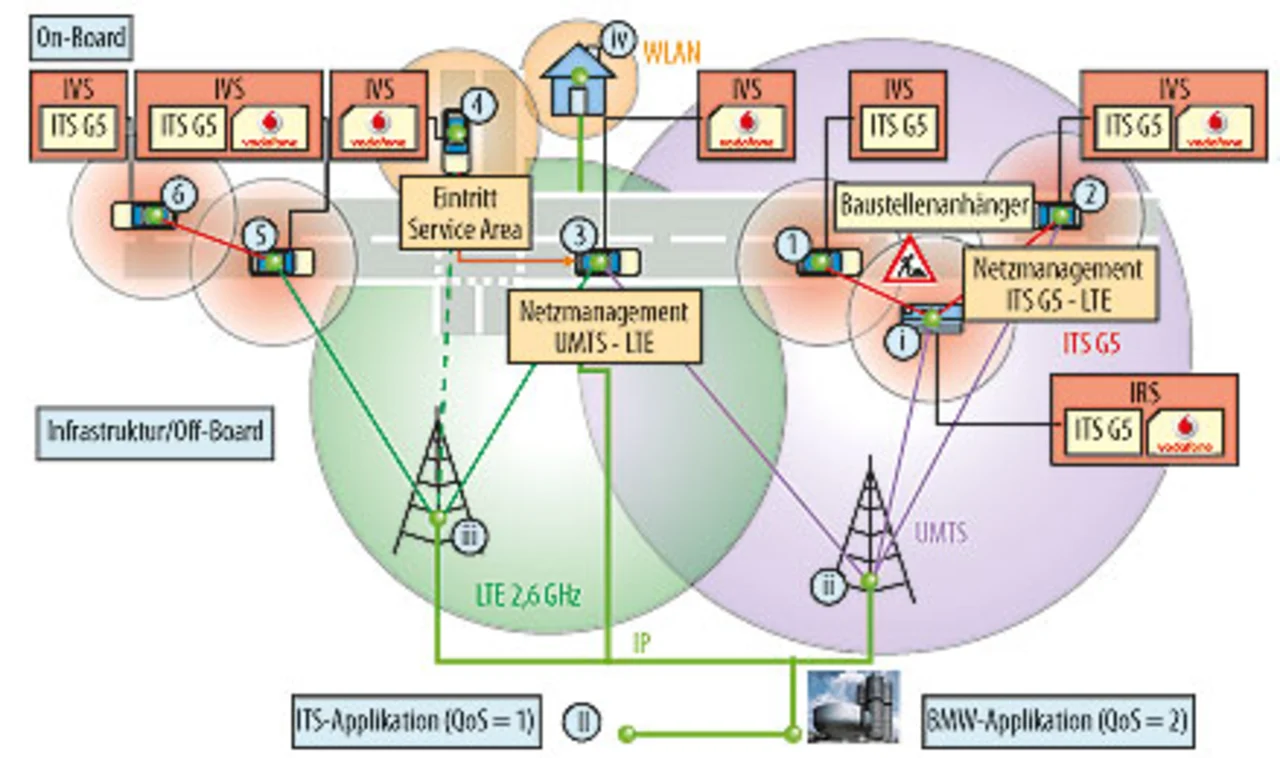

In einem hybriden Kommunikationsnetz wie in Bild 4 zu sehen bestehen vielfältige Möglichkeiten der Nachrichtenverteilung über unterschiedliche Kommunikationssysteme. Das Potenzial redundanter Verteilwege ist unterschiedlich nutzbar: Zur Steigerung der Robustheit der Kommunikation können verschiedene Vermittlungspfade im Sinne einer Pfad-Diversität zum Einsatz kommen. Andererseits lassen sich spezifische Verteilwege ausnutzen, um die gesamte Netzwerklast für die Vermittlung von Information auf einem vertretbaren Niveau zu halten. Eine intelligente Verteilstrategie kann somit vorhandene Netzwerkressourcen für kooperative Vernetzungsfunktionen optimal einsetzen.

Grundsätzlich ist die Anwendbarkeit und die Parametrierung des Informationsverteilmechanismus applikationsabhängig. Converge arbeitet beispielsweise an der Spezifikation regelbasierter Entscheider für die Auswahl eines geeigneten Kommunikationsstandards zur Verteilung von Nachrichten für Fahrerassistenzfunktionen. Die Verteilmethodik bestimmt, welchen Weg Nachrichten von einer Quelle zu einer Senke nehmen und mit welchem Übertragungsprotokoll sie verbreitet werden. Der intelligente Verteilmechanismus der Nachrichten kann somit wie folgt für die volkswirtschaftliche Optimierung des Nachrichtenflusses eingesetzt werden:

- Optimierung der Netzwerklast und Vermeidung von Paketkollisionen durch intelligente Nachrichtenverteilung

- Broadcast-Mechanismen für die Verteilung von Nachrichten mit Relevanz für mehrere IVS

- Kosteneinsparung durch die intelligente Einbeziehung von hybriden Netzwerkknoten als Relay-Elemente zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerk-Zugangstechnologien.

- Hybride Kommunikationssysteme im Automobil

- Funktionsgruppen und Architekturkomponenten

- Hybride Kommunikation für Fahrerassistenzfunktionen

- Fallbeispiel für eine Sicherheitsanwendung

- Die Autoren